默默坚守 含蓄耕耘

—— 一代昆“丑”姚继荪

2019-02-21韩郁涛

韩郁涛

中国艺术研究院

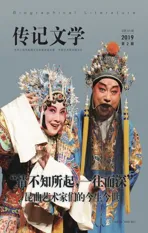

昆曲被称为百戏之母,她从明代中期一直走到了今天,是我国目前流传的戏曲剧种当中最古老的剧种。而她的传承之路,是颇为曲折的。在清中期,随着地方花部的崛起,作为雅乐官腔的昆曲在题材与表现力上不及花部,逐渐在花雅之争中败下阵来,走向了衰落。到了清末民国之际,随着京剧的一枝独秀,昆曲更加难以为继,已经到了面临绝境的地步。1921年,在昆曲的故里苏州,昆曲传习所的成立,是昆曲发展史上具有重要意义的一件事。它的出现,不仅使当时已经濒于式微几成绝响的昆曲被保存了下来,免遭消亡的厄运,而且还培养了一批优秀的昆曲传承人——“传”字辈演员。他们成为了昆曲艺术最为重要的传承者,几乎是当时昆曲最后的火种。昆曲这一古老的剧种,之所以在今天再次焕发艺术的青春,与这些“传”字辈演员有着莫大的关联。他们将毕生所学几近可能传给了下一辈,希望昆曲在他们身上得以延续。他们培养的早期的“继”字辈的学生,秉承了先师遗志,将昆曲艺术带到大江南北,并走出了国门,水磨之声享誉海外。此外,他们在全国各地培养了一批又一批的学生,使昆曲在今天呈兴盛之势。毋庸置疑,昆曲皇后张继青是“继”字辈中最为耀眼的一颗明珠,她的艺术成就早已蜚声海内外。而那些在昆曲舞台上,默默耕耘、坚守自己脚下那片土地的演员,同样值得我们尊敬。正是他们的付出,成就了一批又一批的演员,他们不该被遗忘。本文的主人公便是江苏省昆剧院的第一代丑脚演员——“继”字辈的姚继荪老师。

姚继荪,原名姚欣荪,1938年出生,苏州人,国家一级演员。1955年学艺,攻丑、付,师承华传浩、徐凌云、徐子权、王传淞,也受到戏剧家周贻白、舞蹈家吴晓邦、昆剧大师俞振飞等名家指导。1960年调到位于南京的江苏省苏昆剧团,“文革”后,此团改成江苏省昆剧院。代表剧目有《艳云亭·痴诉·点香》《蝴蝶梦·说亲·回话》《义侠记·打虎·游街·诱叔·别兄·捉奸·服毒·显魂》《水浒记· 活捉》《渔家乐·相梁·刺梁》《绣襦记·教歌》《望湖亭·照镜》,等等。2016年病逝于南京。

初入剧团

1953年10月,常年在浙江和苏南地区演出的上海市民锋实验苏剧团落叶归根,于苏州落户,改成苏州市民锋实验苏剧团,并陆续开始招收学习苏剧的学员,张继青便是最早被召入学习苏剧的学员之一。1955年,年少家贫的姚继荪为了讨生活,初中毕业后便去报名了苏州戏曲训练班。训练班包含评弹、沪剧、苏剧3个剧种。少时的他对苏剧几乎一无所知,对从小耳濡目染的评弹却是十分熟悉,所以,他最早报名的是评弹,但并没有被录取,而是连同当时的9名学员,一起被划分到了民锋苏剧团学习苏剧,初学小生,后改小花脸。1956年,随着昆剧《十五贯》晋京演出后在全国取得了轰动效应,江苏省领导认为在昆剧的发源地江苏,应当有一个专业的昆剧团。为了加强传承与保护江苏地区的昆剧,江苏省政府决定将苏州市民锋实验苏剧团改为江苏省苏昆剧团,驻地仍在苏州,交由苏州文化局代管,体制为自负盈亏的集体所有制。昆剧是苏州戏曲工作的重点,奈何以当时的条件,无法成立专业的昆剧团。而苏剧与昆剧又存在渊源,将昆剧的传承与保护纳入到苏剧团中,似乎是情理之中的事情。当时的苏剧在江、浙、沪的观众群中,还具有一定的影响力,而更为雅致的昆剧在当时的受众面很少,鲜有问津,是很难独立生存的。故而剧团确立了经济上“以苏养昆”、艺术上“以昆养苏”的办团方针,两个剧种,一个剧团,和谐共生。而姚继荪那批学员与之前的学员一起,组成了第一批苏昆剧团的学生,从事昆、苏剧的学习,并以“继”字辈起名,意为继承昆剧事业。“继”字辈也成了中华人民共和国成立后苏州市培养的第一代昆、苏剧接班人,是昆、苏剧兼习兼演的学员。

为了重视对昆剧的传承,顾笃璜、吴晓邦、俞锡侯、曾长生、汪长全、徐凌云等名家悉数到苏昆剧团进行教习,顾笃璜更是担起了剧团的领导与总导演的重任。他因材施教,针对不同的学生,采取的教学方法不尽相同,为人更是平易近人,与这些“继”字辈学生同吃同住,并为他们排了新编昆剧《狸猫换太子》,在苏州一经上演,反响强烈。舞蹈家吴晓邦主要负责学员们的形体动作与发声方法。直到晚年,姚继荪都很感念吴晓邦老师当年教他演戏时的呼吸方法。资深曲家俞锡侯则负责学员们的拍曲,对用气、字腔、度曲都有严格的要求,每支曲子每天拍下来,不少于20遍。姚继荪的开蒙戏《望湖亭·照镜》是和昆曲名家徐凌云学的,并得到了武生泰斗“盖叫天”的高度赞扬,认为姚继荪外形虽丑,却依旧像个少爷,符合人物定位。这出戏也被姚继荪传给了学生,成为了今天江苏省昆剧院经久不衰的剧目。有了扎实的基本功后,剧团领导便请各地的昆剧名家来苏州为这些学员教戏与踏戏。俞振飞、朱传茗、华传浩等昆曲名家与“传”字辈老师们都曾到苏州为“继”字辈学员教戏,有些更是一到暑期,还没顾得上休息,便马不停蹄地从上海戏校赶来,为这些学生上课。这些“继”字辈学员被社会各界倾注了较多的心血与关爱,所以他们成长得异常迅速。每每谈到这些为他们上课的艺术大家时,姚继荪感叹不已,认为自己能够在艺术道路上得到了诸多名师的指导是无比幸运的。

早期从事昆、苏剧的学习,是要自负学习和生活费用的。一段时间后,可以在舞台上跑龙套时,才会有伙食费。故而那时的学员都非常努力,很快就可以跑龙套,甚至独当一面,随团下乡演出了。那时候的生活是无比艰辛的,剧团经常要跑码头,破屋漏庙里居住是家常便饭,经常是外面下大雪,房内下小雪。即使是这样的条件,以张继青领衔的年轻一代学员们在演出时依旧是一丝不苟,非常地卖力。那时候,他们阵容齐整,充满了青春活力,所到之处,都十分受欢迎。外出演出时,白天他们要负责给剧团扛箱子,晚上在船上玩一宿,早上睡一会儿便去装台了。据姚继荪回忆,20世纪五六十年代,他们平均每年要演出200多场,经常在不同的城市间来回穿梭,日子基本都是在舞台与旅途中度过的。那时的生活虽然辛苦,但却让姚继荪无比怀念,他经常给家人讲述自己那些年演出时的情景。1960年5月,为了进一步扩大昆剧的影响力,江苏省政府决定将苏昆剧团一分为二,调部分“继”字辈演员赴南京组建江苏省苏昆剧团南京团,也就是后来的江苏省昆剧院。所调的13名优秀的演员之中,便有姚继荪,他们也成为了后来的南京剧团的骨干。

学艺名师

提及姚继荪,人们总会想到他的《艳云亭·痴诉·点香》《活捉》《义侠记》。这些都是他的代表剧目,很多甚至是独有剧目。尤其是《艳云亭·痴诉·点香》中的诸葛暗与《义侠记》中的武大郎,成为他在昆曲舞台上塑造的最为光彩夺目的角色。这两出戏,也是当今江苏省昆剧院丑脚行当代代相传的经典剧目。这两出戏是姚继荪师从当时“传”字辈著名的小花脸演员华传浩学来的。

由于“继”字辈学戏,缺乏整体的师资力量,南京剧团领导采取了“请进来”与“派出去”的学戏方法。一方面利用老师们的闲暇时间,邀请各地老师来南京剧团集中教戏,另一方面将学员派往各地找老师学戏。此外,团领导会为每个学员指定特定的学习老师与所学剧目,以争取在最短的时间内,将老师的拿手戏与精华之处学到手,减少学习中的盲目性。姚继荪被指派的就是上海戏校的华传浩老师,他通过向华老师学习,提升了在昆剧丑脚上的艺术修养。

姚继荪在上海戏校向华老师学艺期间,喜欢学一些冷门的戏。很多人不学的传统戏,他都主动向华老师提出学习,因此他学了华老师身上很多的独门戏。《艳云亭·痴诉·点香》本是一出在舞台上绝迹的传统折子戏,而华传浩凭借个人舞台经验,自行设计动作、身段,将其恢复出来。因为它是一出瞎子戏,当时在上海戏校的科班学生都没有学,而外来的姚继荪却学走了这出戏,阴差阳错,这出戏后来成了江苏省昆剧院丑脚戏的代表作与独有剧目,各地剧团纷纷派演员来向苏昆学习这出戏。

《艳云亭·痴诉·点香》之后,“武十回”的学习经历同样令姚继荪终身难忘。姚继荪、张继青、姚继焜被南京剧团派往上海戏校学戏期间,向“传”字辈老师学习了整本10出的《义侠记》,也称“武十回”。小花脸行当的姚继荪一人就要学《打虎》《游街》《诱叔》《别兄》《捉奸》《服毒》《显魂》7出,课业内容非常多。而华传浩老师在教学时是异常严苛的,即使在拍曲时都要求学生蹲腿学唱曲子,以加强丑脚腰腿基本功锻炼。在进行形体动作时,不仅要讲究一招一式的姿态美,还需要体验人物的个性化特征。姚继荪在学《游街》时,武大郎的角色不仅要走蜘蛛步,还要在肚子上装一个圆的淘米箩,同时不影响打飞腿,是非常考验功力的一折戏。之后,姚继荪在尊重老师教授的传统基础之上,对大箩肚进行了改良,用铁丝做了一个类似马甲式的肚子,既美观又便利,还不影响打飞腿。在学《戏叔》《别兄》时,姚继荪被华老师要求腋下夹两个布团练习,在舞台上饮酒与做动作,甚至打飞腿时,布团不能从腋下掉出,以便形象地表现出武大郎的矮。由于常年累月地辛苦练功,姚继荪很早的时候便髌骨软化了,“武十回”这样的戏不能再演出了,也没有完整地传承下去,这是他最大的遗憾。1982年,姚继荪将《游街》一折,通过讲戏的方式教授给张寄蝶,而张寄蝶更是凭此戏一炮打红,获得了第三届中国戏剧梅花奖。

《艳云亭》,姚继荪(左)饰诸葛暗(王建民摄 中国艺术研究院图书馆供图)

《活捉三郎》是现在昆曲舞台上常演的一出剧目,全国各大昆剧院都有自己的版本。但真正从“传”字辈老师那里学来这出戏的,只有姚继荪一人。受限于当时的政治环境,在戏改之后,很多戏就不允许演出了。《活捉》就是一出被禁的戏,在上海戏校的华传浩是被禁止向学校里的学生们传授这出戏的。而南京剧团的领导则会给予本团学员宽松的学习环境,只要是戏好,都可以学习。姚继荪心心念念想要学这出戏,认为这是一出难得的好戏。所以,南京剧团领导出面为他们师徒搭桥,说服了华老师,让姚继荪心愿得偿。华老师在传授这出戏时,当时还是上海戏校学生的刘异龙、成志雄是需要回避的。故而多年后,刘异龙在恢复《活捉》时,都要找姚继荪来请教与指导。这是一出二花脸的戏,讲究冷奸,变脸时都非常隐蔽,但同时要保持刀笔的书生味儿,在花旦阎惜娇上场后,需要和她保持高度的眼神交流。一方面要表现张文远的情难自已,被情所勾,另一方面,要表现他二花脸阴冷的特质,情热而人冷,是一出非常考验功力的戏。演得过头,会庸俗化;情感不热烈,又表现不出他被情所迷的特征,火候的把握十分重要。姚继荪从华老师那里学成后,又向王传淞老师求教。作为二花脸出身的王传淞老师,《活捉》也是他的看家戏。与华老师不同,王老师的《活捉》更具乡土气息,没有华老师过多繁杂的身段,整体更接地气。姚继荪从王老师身上汲取了这些优点,融合到自己的表演之中。此外,他还尤为佩服王老师《墙头马上》中老家院的塑造,朴实无华而又倍感亲切。他认为王老师在塑造这类人物上,十分过人,值得积累与学习。正是由于他的转益多师与厚积薄发,之后与张继青合作《蝴蝶梦·说亲·回话》时,把诸多老师的优点融会贯通,将本是配角的老家院演成了他的代表剧目之一,赢得了观众的高度赞扬与认可。

《蝴蝶梦》,姚继荪(右)饰仓头(王建民摄 中国艺术研究院图书馆供图)

蹉跎岁月

1965年以后,昆剧陷入停滞状态长达13年之久。这对于正处于成长期的姚继荪来说,无疑是毁灭性的打击。南京成立的苏昆剧团被迫撤销,改建成江苏省京剧二团,演职员大部分被下放、转业。小花脸行当多以演反面角色居多,“文革”到来后,小花脸行当的演员更是没有地位。姚继荪由于懂些文笔,就被派去图书馆与博物馆写材料。想要继续练功是不可能的事情,他的时间,基本都被整理与书写各种材料占据了,身上的功夫也就逐渐荒废了。此外,改建的江苏省京剧二团在当时要求苏、昆剧演员改唱歌剧与现代戏。所以,姚继荪还唱过一段时间歌剧与现代戏。他演唱过歌剧《警钟长鸣》与《黄海前哨》,演过《红灯记》中的刘副官。姚继荪早年是苏剧与昆剧演员出身,苏州方言比较明显,而歌剧与京剧对普通话要求较高,所以他后来连现代戏也无法唱下去了,只能坐在台下观摩演出,回去准备文字材料,直至1972年7月,苏州恢复建立了仅有20余人的苏剧小组。同年10月,中共江苏省委决定,将驻南京的江苏省苏昆剧团(当时已改为江苏省京剧二团)全体人员下放苏州,与苏剧小组合并,恢复江苏省苏昆剧团建制。姚继荪下放到苏州后,有了继续演戏的机会,一方面要演《收租院》《向阳花》这样的活报剧与歌剧,另一方面还可以演《喜搬家》《新店员》这样反映当时生活的苏剧。在下放期间,姚继荪还导演了一部名为《雪山风云》的昆剧,反响非常强烈。

即使在这样艰难的环境中,姚继荪也没有放弃对昆剧事业的追求。有时白天写完材料后,晚上回去就会练习与回想当年华老师教他的戏。此时的他不仅把表演昆剧当做一种娱乐与享受,来调剂生活的苦闷,同时对昆剧的钻研也丝毫没有懈怠,甚至是更为精益。《艳云亭·痴诉·点香》是他艺术生涯中的杰作,关于角色诸葛暗的人物分析就是在这个阶段领悟到的。演瞎子戏,姚继荪体会到的是诸葛暗的无所求,可以自得其乐。诸葛暗有常人的七情六欲,却因为眼盲而缺乏能力,安心做一个平平淡淡的好人。让观众对他充满同情,这个人物就塑造成功了。《义侠记》中武大郎是一个懦弱的人,他没有力量去反抗。面对潘金莲喂药时,他是有迟疑与不安的,但是对潘金莲更多的爱使他打消了对她的怀疑。所以,要演好武大郎首先要从眼神开始,不能过于有神与凶狠,这些都是武丑的特征,要表现出的是一种懦弱与无奈。此外,演员身上的功夫更要过硬,因为是演矮人,所以胳膊不能伸出,要始终夹着完成程式动作。基本功过硬的同时,又不能卖弄。每场戏技法的使用与搭配是固定的,不同的戏码亦有不同的表现。但万不能在一场戏中堆砌技法,炫技博彩,这是昆剧所不允许的,也是周传瑛老师之前对他的教导与叮嘱。那段特殊的岁月里,基本无昆剧演出的状态,反而让姚继荪更加沉静,去回想与思考当年名师们的叮嘱,去感悟那些折子戏中角色人物的心境与特征,为他的表演积淀了内涵。这种体悟与积累,他日后也毫无保留地教给了学生们,帮助他们在艺术生涯上取得了一系列辉煌的成就。

《义侠记·打虎》,姚继荪饰酒保

1977年11月,随着“文革”的结束,江苏省苏昆剧团中原驻南京的人员仍调回南京,成立江苏省昆剧院。此时,姚继荪又从苏州回到了南京,而江苏省昆剧院也成为了当时全江苏省唯一一家专业性昆剧院团。姚继荪回到南京之后,百感交集,满心欢喜地准备投入日后的昆剧表演事业中。然而,由于受“文革”迫害与早期刻苦练功的影响,他的身形已经开始走样,膝盖髌骨发生了严重的软化,大夫对他的建议是放弃唱戏。天生执拗的姚继荪并没有接受大夫的意见,而是继续在昆剧舞台上展现着自己的风采,传承着老师的衣钵。常演剧目有《十五贯》《墙头马上》,只是像《义侠记》《活捉》这样难度较高的戏码,他不得不含泪舍弃,尤其是经两位“传”字辈名师教授与指点的《活捉》,学成后的他本就没有演出几场,一直处于被禁状态。如今,昆剧事业迎来了春天,但很多事情他却无能为力了,无法将一些戏完整传承下去,这使他痛心疾首。“文革”后的日子里,姚继荪一方面在舞台上继续演出,时或为张继青这样的名角配配戏;另一方面,也在江苏省昆剧院指导演员与培养学生,将他从“传”字辈老师那里学来的东西传承下去。

传道受业

“文革”结束后,周传瑛老师每次到南京,就会和姚继荪唠叨:“继荪啊,你学戏比较扎实,因为你是有知识积累地在学戏,开始知道这是好东西,为什么好,你愿意研究。我现在年纪大了,身体不行了,你叫我动都动不了,对不对?你要在舞台上拿出东西,拿出好的来。我们艺人在,戏还在,艺人走了没传下去,这个戏就没有了。”这些话语深深触动着人到中年的姚继荪,由于病痛的折磨,他在舞台上已经放弃了很多剧目,演出的时间与机会也越来越少了。如果自己不能把华传浩老师传授的剧目传承下去的话,就会像周传瑛老师所说的那样,人走了,戏也被带走了。为了不让一些昆剧剧目存在隐性失传的危险,80年代后期的姚继荪逐渐淡出了舞台,开始从事昆剧教学与传承工作。

他在江苏省昆剧院最早带了5个学生,其中李鸿良、计韶清、袁伟如今已是省昆的知名丑脚演员了,尤其是李鸿良,获得了中国戏剧梅花奖,现今是江苏省昆剧院院长,盛名在外。李鸿良的拿手戏《孽海记·下山》就是姚继荪传授的。计韶清的《望湖亭·照镜》《艳云亭·痴诉·点香》这些常演与代表剧目,亦是得益于姚继荪的倾囊相授;此外,姚继荪还为他排演了《牡丹亭·上路》。当张寄蝶遇到艺术的瓶颈期时,姚继荪主动建议他练矮子步,将华传浩老师传授的武大郎的表演技巧毫无保留地教给了他,使其凭此戏一鸣惊人,被人称为“活武大”,成为其昆剧艺术生涯中塑造的最为耀眼的角色。刘异龙想要恢复《活捉》一折,特意从上海前来请教时,他慷慨相助,为他和梁谷音版的《活捉》贡献了一份力量。

之后,他的传承教学工作已经不拘泥于江苏省昆剧院,而是游走于各地,他经常会和张继青去江苏省苏州昆剧院辅导教学。“文革”结束后,原苏州驻地的江苏省苏昆剧团正式更名为江苏省苏剧团,仍采取苏、昆剧边学边演的方针。这种苏、昆共存的模式一直持续到了2001年,昆剧被联合国教科文组织列为“人类口头和非物质遗产代表作之一”,作为昆剧发源地的苏州市党政领导和广大民众,对昆剧的“保护、继承、创新、发展”寄以更大的关注和支持,剧团被正式更名为江苏省苏州昆剧院,成为专业的昆剧院团。因为十年动乱,江苏省苏州昆剧院底子已较为薄弱,所会的昆剧剧目十分有限,即使是蜚声国际的青春版《牡丹亭》,亦是得益于张继青与汪世瑜两位外聘老师的指导。苏州是哺育姚继荪艺术生命的地方,故而姚继荪认为来苏州昆剧院教戏责无旁贷,甚至不计报酬。当时的苏州昆剧院条件还是比较艰苦的,姚继荪肠胃又不好,无法去大食堂吃饭,需要自费饮食,教戏结束后,囊中所剩无几。这些物质上的利益,他都丝毫不在意,唯一牵挂的是孩子们可以认真学习,把老师教的戏传承下去。

《风筝误》,姚继荪饰奶娘

他鼓励自己的学生要厚积薄发,善于积累,不要浮躁,塑造人物要跟人物贴近,要平实自然。一定要有扎实的基本功,遵循传统与昆剧本来的样子,不可以随便乱改。周传瑛老师曾教导他说:“我们昆曲好像一套红木家具,说我要改,把红木家具去掉,装个不锈钢的行不行?不行,它只能拿个布擦擦干净,或者抹点油上去,行了,这是昆曲。”他也以此来告诫学生。作为丑脚演员,更要注意戒躁,不要光想着去讨好观众。好的丑脚表演是有内涵的,需要让观众品读出戏的味道。所以,他对后来舞台上乱改程式、哗众取宠的行为非常痛心疾首。他对昆剧未来的前景也是有一丝忧虑的,不希望老师的东西在他这里消亡或是变了味儿。他经常叮嘱学生:有了扎实的基本功与老师的指导,以程式为依托,才可能去尝试昆剧舞台上创造性的表演,否则就会失去昆剧的韵味。

老老实实做人、认认真真演戏是姚继荪奉守一生的准则。昆剧舞台上,只有小演员,没有小角色。即使长期从事舞台的绿叶,他也依旧在自己的领域兢兢业业,塑造了一个又一个经典的形象,获得了观众的认可。阿甲先生曾高度评价过姚继荪的表演,认为他是一位讲究舞台含蓄的昆丑。走下舞台,他又是一位默默耕耘的园丁,为昆剧的传承事业奉献了自己的一生,践行着一位“继”字辈传承人的责任与义务。姚继荪老师已经离开我们快3年了,他对后辈的殷殷期盼,对昆剧事业的热忱之心,至今令我们为之动容与难忘。