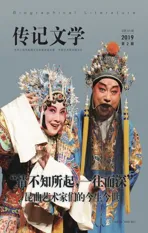

张静娴:一语一曲酬知音

2019-02-21朱锦华

朱锦华

上海戏剧学院

考戏校,锲而不舍为艺术

张静娴家并不是艺术家庭出身,但全家人对文艺都很喜欢,父母经常带她看戏、看电影、看话剧。那时候他们家住在上海静安区市中心,家旁边就是儿童剧场,所以经常会去看儿童剧、看星期天的儿童场电影。由于他们家是苏州人,会经常去听评弹。张静娴的母亲喜欢越剧,有时候会带她去看。张静娴的哥哥也非常喜欢看戏且很有天赋,20世纪50年代凡有大角儿来上海演出且引起哄动的戏,无论评剧、京剧、黄梅戏,哥哥都会唱其中的主要唱段,他还是位程派票友,会各种越剧流派的唱段。每次看完戏回来,全家人就会议论、评价这戏怎么样,某某演员演得怎么样。家里的这种艺术氛围培养了张静娴的兴趣,她从小就想当一个演员。

说起考上海市戏曲学校,张静娴考了两次才考上。第一次是1959年春天,当时戏校并没有对外公开招生,只是由各小学推荐报名。张静娴在威海路上小学,老师知道这个招生讯息后就推荐她这个学校文艺活动中的积极分子去报考。12岁的张静娴胆子相当大,没有家长的陪同,就自己走到了招考点。去了之后才发现,并不是自己心心念念的评弹招生,而是京剧和芭蕾在招生。张静娴一想,芭蕾是需要从小就学习的,自己没有这个基础,所以就自作主张报考了京剧。初试通过了,复试也考了,结果却没有接到入学通知。当时年龄小,也很简单,觉得落选没什么,一点思想负担都没有,就又继续接着念小学了。

没想到那年6月底报纸上刊登了戏校正式的招生广告,要招收京昆演员和京昆音乐两个班级。然后在登报的通知上对演员的报考条件也有要求,什么五官端正、身材匀称、11-13周岁这个年龄段的孩子等。张静娴的父母看到之后赶紧告诉她,于是,她又再次去报考了京剧专业。

当年报考的人很多,学校的旧址在华山路。报考的时候每个场景张静娴至今都印象很深,是分在四个大教室,每一个教室都是八九个老师一排端坐在那里,每一个小孩进来过堂。考试的项目也很丰富,考一些文化知识,主要考专业的潜能。比如考记忆力,桌上摆十样东西,给你看多少秒钟,然后背转身去,马上要说出来。还考模仿能力,有几个大班的同学在考场做助理,他们做几个身段和表情,叫考生们跟着学,看看协调性和模仿能力怎么样。也考节奏、听觉,老师拿一个什么东西在那儿敲,有快有慢,听一遍,要模仿出来。还有小品,有好几个选题可选。张静娴记得自己选了两个,一个是天气很好洗衣服,洗完衣服准备晾晒出去结果下雨了,就赶紧把衣服收进来,一会儿天又好了;还有一个就是,今天要考试,结果睡误点了,然后赶紧奔向车站,一摸口袋里没有钱。张静娴表演了这两个小品的过程。另有一个自选表演环节,就是你会些什么、擅长什么,或者朗诵一段,或者唱歌、跳舞。最后还有一个类似的面试,张静娴记得主考这个考场的是后来当了戏校校长的杨振东老师,当时非常年轻,已经是京剧班的班主任。面试、问答环节,有一点像政治考试那样,问一些家庭情况、为什么来考这个学校等问题。初试、复试,很规范又很严格,被录取的“昆二班”演员班的71名同学是从几千个考生中选拔出来的。

有意思的是,张静娴第一次京剧班落选之后,她所在的小学有一位叶老师是京剧票友会唱昆曲,她主动教了张静娴一段《牡丹亭·游园》中春香的唱段。没想到这些唱段在第二次考试时都派上了用场,在自选节目时张静娴唱的就是这段曲子,不过当时用的是一块手绢来做的动作,而不是舞台上表演用的腰巾子。张静娴考试时挺有表现欲的,也不害怕,自我感觉良好,所有报考的小孩中就只有她一个人会唱昆曲。自然而然的,张静娴被分到了昆曲班。

当时大部分同学报考的都是京剧班,没想到后来却都分去学昆曲了。有很多同学和家长不理解,学校为此专门开了家长会,做了解释工作,还布置了一个展览介绍昆曲,说俞振飞、言慧珠两位校长正要带着“昆大班”的学生晋京参加庆祝建国十周年演出,还要到内蒙去演出等,学昆曲是很有前途的。张静娴觉得只要能够学戏,将来做一个演员,能够唱戏,就很开心,她的父母也没有反对她学昆曲,只要她喜欢就成。张静娴就这样走上了学艺这条路。

“文革”结束后,有一次张静娴到俞振飞校长家拍曲,俞校长跟她说:“你不知道,你考进戏校,一定要谢谢言慧珠。”因为张静娴的爸爸有一点历史问题,所以第一次报考没有录取。第二次,因为家庭出身的事情在校务会上定新生名单的时候又被提出来,当时言慧珠校长说了一句话,意思是说这个孩子既然条件很好,就应该录取她。2007年,“昆大班”的师兄赵兴国告诉张静娴说:“你第二次考戏校,报名的老师马上请示周玑璋校长,给不给你报考,周校长毫不犹豫地同意让你报考,要不你连报名的资格都没有……”得知这两件事,张静娴真是感慨万千,非常感谢为她挺身说话的老师们。

《金雀记》, 张静娴(左)饰井文鸾(陆云雅摄)

求上进,转益多师营养足

进了戏校第一个学期没有分行当,当时朱传茗、郑传鉴、华传浩老师都去参加《墙头马上》的演出不在学校,就由花旦组的张传芳老师给20名女同学一起上大课,拍曲子,教身训。方传芸老师在上海戏剧学院工作,属于外聘,每周会到戏校给她们上两到三次课。半年之后分行当,根据张静娴的个头、成熟度、气质等被分到闺门旦组,一直到毕业。

张静娴学第一出戏是张传芳老师教的《春香闹学》,饰演里面的春香。他们这个组合的《春香闹学》后来成了“昆二班”的招牌剧目,经常作为开锣戏公开演出,参加过1960年4月1日的校庆表演,去电台录音,这出戏一直演到1962年。后来朱传茗老师教的另一个闺门旦戏是《游园惊梦》。张静娴说自己跟《牡丹亭》挺有缘的,她演过春香又演过杜丽娘,还演过杜母。

朱传茗老师教戏很规范,他懂音乐,会谱曲,视野比较开阔。同样是入声字,朱老师教的就比较偏北方口音,开口大一些,断口不是特别促。其他老师可能就偏南方口音,断得又急又短又促。朱老师自己会吹笛子,他对同学们唱腔和音准上的要求会更严格一点。朱老师还特别强调咬字的劲头,小孩子不懂使用嘴皮子上的劲儿,朱老师有时候就会用很强调、很夸张的方式把字的头腹尾念出来,给她们解说,要她们达到字头清晰、归音准确的要求。还有各种腔格的规范唱法,他都一遍一遍地教大家,包括做表情、用眼神。朱老师的眼睛很大,炯炯有神,小孩子不懂用眼睛,有时候就把眼睛瞪得死死的,老师说这个是“死鱼眼睛”;小孩子不懂做表情,脸上肌肉是僵的,老师说这种是“死脸”。朱老师有时候会很夸张地做表情给同学们看,尤其是夸张的对比,逗得她们哈哈大笑。现在想起当时朱老师的教学情景,张静娴还觉得历历在目。有时候大家跟朱老师一起下楼,其他的同学看到了也会叫“朱老师好”,朱老师就笑说:“看见了吗?看见我脸上这个表情了吗?脸上的表情要松驰,演员喜怒哀乐要通过你的眼睛传达给观众。”还有一点就是朱老师特别强调演员在台上跟观众的交流,演员不是演给自己看,不是一个人在台上自说自话的,老师说要“交待观众”,就是指跟观众的呼应、交流。还有身段动作,老师教得很规范、大气,不是夹着膀子,小胳膊小腿的。老师觉得闺门旦都是大家闺秀,出来要端庄,包括坐椅子,只能坐凳子的三分之一,要始终保持挺立,腰杆挺立,吸肚子,挺一点胸。现在张静娴都已经养成习惯了,每次坐凳子都是只坐三分之一,有时候在家里看报纸也这种坐姿。朱老师的身段很讲究美观,因为昆曲的身段很多,要婀娜,所以腰这一部分也是很重要的。一些演员脚底下台步圆场都做到了,就是身板太直,腰这一部分不讲究,婀娜这一方面还不够。朱老师在四功五法上教得很全面,很会引领学生,也跟同学们打成一片。有时候拍曲课,小孩子要打瞌睡,老师经常跟同学们开开玩笑,所以张静娴她们在朱老师的课上是最活跃的。朱老师也很大方,60年代初自然灾害时期,同学们正是长身体的时候,吃不饱,经常饿肚子练功。朱老师一拿到工资就会去买一些糖果给大家分吃,还叮嘱她们说:“不要讲哦,校部知道了老师会吃批评的,课堂怎么能吃东西?”有时候朱老师甚至还会偷偷塞五毛或一块零花钱给张静娴,奖励她学习用功、成绩好,她很高兴,学戏的劲头就更足了。到了大概五年级的时候,每个星期学生都会有实习演出,朱老师会去看,看完戏老师如果高兴,就会说:“哎,张静娴,来来来跟我出去吃宵夜。”张静娴觉得受宠若惊。那个时候经常会去陕西路口,有一个美心酒家,朱老师会要一份蚝油牛肉,再要一瓶啤酒、一盘炒面,朱老师会说:“你吃你吃。”然后说说今天的戏哪里不好,哪里还可以。现在回忆起当初朱传茗老师对她爱护的点点滴滴,张静娴仍很感动。

《长生殿》,张静娴饰杨贵妃(上海昆剧团供图)

除了朱传茗老师,张静娴她们还跟沈传芷老师学了很多闺门旦戏。1963年的下半年,朱传茗老师去长春拍摄《墙头马上》电影,这个时候闺门旦组的同学是集体转组,到小生组跟着沈传芷老师学戏。学了《评雪辨踪》《莲花剔目》,还有《荆钗记》里的《绣房》《别祠》这些戏。还跟方传芸老师学了《借扇》《水斗》等戏。在戏校学戏期间,张静娴也跟华传浩老师学过一个学期的彩旦戏。当时朱传茗老师问张静娴:“你想不想跟华老师去学学戏?”并说华老师的彩旦戏很好。一心向学的张静娴想也没想就说:“好呀。”在华老师那里学了《荆钗记·开眼上路》里的钱老夫人姚氏、全本《风筝误》里的丑小姐詹爱娟。华老师的身段很讲究,他教的这个詹爱娟一点不俗,詹爱娟只是脸长得丑一点,还自以为是大家闺秀,她越是这样端起来做,大家越是觉得她好玩。《开眼上路》是彩老旦,带有一点年龄的,华老师也做得有滋有味,特别地耐看。

大家总说张静娴的可塑性比较大,可以跨行当演绎,戏路比较宽,她说可能是因为自己从小不怕羞,比较有表现欲,胆大,愿意去尝试,有一种好奇心。朱传茗老师上课时会对张静娴说:“老旦你也可以来。”“《牡丹亭》里的杜母,张静娴你可试一试。”她就去做了。又比如说是刀马旦一类的戏,有的同学就不敢来。虽说这不是张静娴的强项,但她也很想尝试,她演过《借扇》中的铁扇公主、《昭君出塞》里的王昭君、《水斗》中的小青等戏,还演过《相梁刺梁》里的邬飞霞,学习那种狠劲儿和泼辣劲儿,她还演过《戏叔别兄》里的潘金莲。这些积累对她今后艺术成长的道路,很有帮助。

样板戏,改行老旦苦钻研

1965年开始,戏校受到样板戏的冲击,“昆二班”的同学们也要学京剧,由京剧老师来教,唱腔是魏连芳老师教,表演主要是由京昆剧团的导演或助教老师教。

到了暑期纪念抗战胜利20年的时候,京剧班的同学在瑞金剧场有一个月的演出,他们有ABC三组演员,排不过来,就把张静娴借过去,担任C组的李奶奶一角。放暑假的时候,学校打电话来,叫张静娴马上到学校报到,参加京剧班同学的暑期集训。要参加这样一个很重大的演出,张静娴很开心。当年高玉倩老师饰演的《红灯记》中的李奶奶痴迷了多少人,大家都崇拜得不得了。能够在《红灯记》剧组演李奶奶,是一件多么荣耀的事情,张静娴很开心地去参加了集训。到了京剧班以后就更规范,尤其是在唱腔上,京剧班唱老旦的李盛泉老师来指导张静娴。唱京剧张静娴基本上是票友,半路出家的,跟人家从小学的有童子功的不一样。虽然唱出来还欠缺京剧老旦的味儿,但张静娴在形象和表演上沾一点光,嗓音条件也还可以。

后来市委宣传部规定,戏校主要演京剧《沙家浜》。1970年,张静娴还跟华文漪一起专门到北京京剧院学习《沙家浜》。

1971年,张静娴到上海京剧团《智取威虎山》剧组报到。当时很多同学都改行不做演员了,但她不愿意改行,她还是想唱戏,唱京戏就唱京戏,唱老旦就唱老旦,没关系,更何况大家都说张静娴老旦唱得挺好。张静娴非常努力,哪怕在乡下劳动也天天吊嗓子。她知道自己有嗓子,但是唱得没味儿,跟京剧班那些训练有素的同学比还差距很大,所以她每天都坚持练功。她又找声乐老师练发音。所有的样板戏中老旦、老生、旦角的唱段她全部会唱。张静娴认为,搞艺术就是要这样投入,不断地推翻自己,不断更高地要求自己,才能够真正排出好戏来。张静娴觉得到了剧组,艺术上开了眼界,因为学校的氛围毕竟很难跟专业剧团相比。渐渐地,她在艺术上的追求、视野、成熟度有了提升,演起沙奶奶、李奶奶们来更加自信。有一次,要排《红灯记》,是沈金波老师的李玉和,居然排了张静娴的李奶奶。导演贺梦逸来给她排戏,他说张静娴这儿也不对,那儿也不对,抠得她都不会演了。张静娴本来已经建立起来的自信全崩了,急得直哭。那时张静娴完全没想到其实那是自己脱胎换骨的一种过程。后来这也让她意识到,学生演戏跟成熟的演员演戏标准是不一样的,不是只在那里模仿,而是要去塑造一个人物,有很多东西自己其实没有真正的理解和掌握。

进上昆,一门心思勤练兵

1977年,“昆大班”的蔡正仁师兄他们正在积极地筹建上海昆剧团,当时也去劝说张静娴加入。张静娴感到在京剧团里面唱京剧毕竟是半路出家,不是自己的本行,但是再回去唱昆曲,就意味着已经30多岁的她又要重新开始,京剧老旦和昆曲的闺门旦是完全不一样的,自己唱京剧老旦已经得心应手,也获得了大家的认可,而昆曲跟京剧相比,到底能走多远呢,她一度非常犹豫。

《狮吼记》,张静娴(左)饰柳氏(上海昆剧团供图)

张静娴

最终,带着对昆曲的那份挚爱,同时也带着对前途一片茫然的心情,张静娴回来了。刚回来时,张静娴就在《三打白骨精》里演白骨精变的老太太,并没有立即演闺门旦戏。接下来,团里排的几个戏都没有她的事,这个时候张静娴的思想开始动摇,不愿意唱老旦了,因为昆曲的老旦戏实在太少,况且自己从小学的就是闺门旦。

听到张静娴想唱回闺门旦,团里当然有各种闲言碎语。张静娴也很担心,觉得自己荒废了那么多年,很多技巧都生疏了,但在家人的帮助下她下决心,一切重新开始,从跑圆场、练嗓子开始。曾经是为了改唱老旦把小嗓练成大嗓,现在再把大嗓练成小嗓,找回闺门旦。人家说一天三功,她是一天五功。孩子从小是全托的,上学以后就一直搁在老人那里,心里就只有自己的这份事业。张静娴觉得自己为了事业很拼,却少了对家人的陪伴,心中愧疚,但是家人都很理解很支持。她早上7点多钟就到团里练功,先练圆场、打把子。当时有一个田新运老师,每天帮着张静娴练功。她跑圆场练得都脚沟炎了,很疼,被子都不能盖,觉也不能睡。然后就是打把子,张静娴要练一口气,练一个身手的灵动、一种和谐。这样子一个多小时练下来,再去喊嗓子、找笛师吊嗓子,跟着笛子去唱。很多戏都忘记了,只得从头开始。剧本也没有了,重新手抄,一本一本抄起来,中午也不休息。拍曲子,唱着唱着睡着了。上班的时间上下午都要排戏,有时候晚上回家了还要再练。当时团里大家都很努力,气氛非常好,努力的人不光张静娴一个,但她绝对是其中名列前茅的。

1981年,团里排《钗头凤》的时候,张静娴在里面饰演唐琬的丫鬟兰香,要从年轻演到年老,作为主配还同主演计镇华和华文漪一起拿到了上海戏剧节优秀表演奖。

塑班昭,一杯清茶孤灯下

张静娴一直有个心愿,想自己塑造一个经典角色,这个想法在脑子里也很多年了。是从传统戏中挖掘一个,还是创排一个新戏?张静娴很希望是我们这个时代的作品,而不是总吃祖宗的饭。吃祖宗的饭我们很幸运,但是我们又给后人留下什么呢?张静娴坦言这是她的一个心结,也可以说是她的一个野心,做得好不好留与后人去说。

1996年,因为排《司马相如》张静娴跟罗怀臻老师有了接触,也看过他写的一些戏,尤其是看了《金龙与蜉蝣》后很震撼,于是就邀约他为自己量身定做一出戏。罗老师也很认真,他问张静娴:“你想演什么类型?”张静娴自己也说不上来。罗老师分析说,觉得还是历史剧、正剧一类的比较适合张静娴,他说:“张老师,你这个人一身正气,你适合演这样一类人物。”《班昭》就是他帮张静娴选的题材。他当时还问张静娴:“你有什么要求?”其实张静娴脑子里也没有很明确的想法,就说可以演年龄跨度大一点的。他说:“好,这一点就足够我去编故事了。”因为班昭的史料很少,罗老师能够编这样一出戏,张静娴觉得是相当不容易的。

张静娴《班昭》剧照

剧本中有很多生活化的念白以前也没有碰见过,14岁的班昭怎么念?念京白呢?还是念韵白呢?究竟用怎么样昆曲的手段来演?张静娴特别不喜欢演一个苦行僧一样的班昭,虽说这个人物很崇高,但是不想演得干巴巴的,像说教一样。她还是希望通过艺术的手段来感染大家。好多问题需要张静娴去思考,需要她寻师访友,需要她自己去做功课,需要她的意志、韧性和智慧。她认为,既然搞新的戏,在剧本的思想性、立意上还是要有所追求的,大家觉得这个戏有点励志,就很好!新戏一定要有时代意识,古今引通,引发观众的思考和共鸣,思想内涵、情感内涵、艺术手段,缺一不可。

《班昭》在排练前所经历的艰难讲起来真是如泣如诉,真的等到2000年12月开排的时候,大家都特别地投入,加上各个部门都已有充分的准备,所以整个排练过程都很顺畅,而且在排练的时候很多人都感动得抹了眼泪。

作为一个原创的剧目来讲,《班昭》有非常独特的地方。因为昆曲非常唯美,演的又是历史故事,大家都是带着一种欣赏的角度,远距离地来观看,而且这出戏具有现代性和时代性,引起很多人的共鸣。一次《班昭》在深圳演出,演出结束后,很多观众自发地到后台去跟主创们交谈,有一个在西昌搞核实验的女科学家,听了剧中老太监范伦最后的几句话:“这两个人哪,一辈子,最后名字都不愿意留”,感动得热泪盈框,她说他们西昌有很多人牺牲了,就埋在当地,只有一个碑,名字都没有的。《班昭》这出戏无论在哪里上演,都能引起观众的强烈共鸣。

张静娴觉得一出戏必须经过千锤百炼才能相对成熟,在2001年首演成功之后,他们接着就召开了五场各种类型的座谈会,听取各方面的意见。大家觉得《班昭》进校园去特别合适,于是在2002年团里借着“高雅艺术进校园”的机会,做了一个校园版,并请一些在大学生当中很有影响的学者、作家、诗人一起来座谈,张静娴还邀请社会学家邓伟志、作家赵丽宏、王小鹰、荣广润、谢柏梁等很多专家学者参加。开幕之前,请他们先来讲讲,他们怎么看昆曲,昆曲是怎么一回事,《班昭》对他们有些什么样的影响,班昭今后的命运会怎么样,她到底会选择大师兄还是二师兄等,现场很活跃,还有学生流着泪谈观感,这些场面也是很感人的。

这出戏在上昆巡演次数最多,他们几次到北京、苏州、宁波、深圳、成都,包括到澳门、台湾演出,反响都非常好。

在张静娴看来,排演《班昭》是很宝贵的一份经验,就是若要搞新戏,一定要找准题材,尤其是在思想性、观赏性、艺术性这三个方面应该有一个完整的结合,才是一个真正的好作品。张静娴觉得《班昭》从它诞生一直到今天,十多年来,不间断地修改、加工、实践、总结,基本上达到了这样一种结合。任何好戏都得经历千锤百炼。《班昭》是一出具有里程碑意义的戏,它是可以写入戏曲史的。

新旧戏,戏剧张力最讨喜

张静娴为学生辅导身段动作(上海昆剧团供图)

对于演出的每一个角色,张静娴说就像自己的孩子一样,无论是新编戏还是传统戏,她都喜欢,但偏爱一些比较有戏剧张力的角色。

张静娴在饰演每一个角色时都很努力。和刘异龙合作演《跃鲤记·芦林》时,他们不断地排练,不断地修改、调整,尽可能地把戏演得动人。像《斩娥》这样剧情没有什么复杂的跌宕起伏的传统戏在张静娴心里也占有一定的分量。比如说《烂柯山》中的崔氏、《长生殿》中的杨贵妃、《玉簪记》中的陈妙常,包括《占花魁》中的风尘女子王美娘等,这些角色都是相同的闺门旦行当,张静娴总希望演出不同类型的个性来。因此她就会找这个人物的魂是什么、风尘女子应该怎么样、杜丽娘这样的大家闺秀应该怎么样等关键点。当演一个道姑的时候、一个贵妇人的时候,她的形体、神韵、声音等应该怎么样来处理,这些对张静娴来讲都有极大的吸引力。想要演出这些人物的魂,她总是给自己出一点题目,让自己来做一点功课。

“昆三班”的学生1994年毕业之后,张静娴就负责教学工作,后有了“昆四班”、“昆五班”,她一直教到现在,已经很多年了。她不仅教常演戏,冷门戏像《斩娥》这些也都教了。张静娴说:“今天的孩子们学戏,其刻苦程度不如当年的我们。但他们聪明,当年老师教我们更多的是在技术层面上的四功五法。那我现在教孩子,除了技术层面上,还要在理念上、在分析人物上讲给他们听,这方面会有些不同。根据自己的舞台实践,自己的经验,可能会比老师多一点。”

(此文根据李小菊、柯凡2010年10月22日于上海昆剧团的访问稿采写)