循证实践框架下的农村留守儿童问题研究

2019-02-14曹云鹤

曹云鹤

[摘要]在我国农村留守儿童规模庞大,是一个颇受关注的社会群体,关注农村留守儿童健康成长不仅对其个人发展有较大影响,更关系到整个社会的和谐稳定。目前社会工作介入农村留守儿童问题的相关研究起步较晚、发展缓慢、方法创新不足,将农村留守儿童问题置于循证社会工作的实践框架之下,既能够体现社工介入留守儿童问题的科学性特征,又能体现出方法论的创新性。研究认为,循证社会工作方法对于改变传统介入留守儿童问题的思路和方法,充分尊重留守儿童的发展意愿将有重要作用。

[关键词]循证实践;社会工作;留守儿童

[中图分类号]G41[文献标识码]A

1 背景

近年来农村留守儿童数量激增,暴露出许多社会问题,民政部2016年11月9日首次发布的数据显示,当前我国农村留守儿童高达902万人。在留守儿童成长过程中,父母的缺位使得隔代、上代、单亲和自我监护成为他们家庭社会化的主要途径,无疑加大了留守儿童在心理健康、人际交往、学业表现等方面所面临的风险。如果这些风险不能有效化解,很有可能留守儿童将滑向问题少年的深渊,甚至影响社会的和谐稳定。当前学界对留守儿童群体的研究著述颇丰,但偏重理论界定,干预研究相对匮乏,留守儿童问题研究的现实意义效果减弱。留守儿童关爱保护体系的建立,需要将理论研究贯彻落实到解决实际问题当中去,脱离实践的研究将会大大影响干预效果,实践者也应当以科学的理论底子为基础,如何实现二者相辅相成,值得深思。

2 社会工作与循证实践

尽管社会工作在国内得到了一定的发展,但亦受到很多质疑,它以证据作支撑的意识较淡薄,相关科学方法亟待完善,专业人士的培养有待扩张,一线工作者很多缺乏专业能力。那么循证实践方法在社科领域的运用将会为我们改善农村留守儿童问题提供一种新的视角。

2.1 社会工作与循证实践

循证实践在中国被译为“证据为本的实践”,循证社会工作也被称为证据为本的社会工作,过去主要以常识、经验为依据,现在将更多地以证据为指导。近年来循证实践在西方的兴起深刻影响了社会工作的发展,那它对中国社会工作的意义何在?何雪松认为,社会工作在中国的发展是一个社会建构的过程,是自下而上被证实和认可的过程,在当今时代背景之下,应该着重思考如何让政府和民众认同社会工作理念,社会工作该以什么特点吸引他们的关注。这种情况下,证据为本的循证实践将可能成为解决上述问题的一个策略。

尽管循证实践对中国社会工作的发展意义重大,但它目前在中国社会工作领域的发展仍存在很多不足。学者研究发现,循证社会工作的研究数量在经历了2005~2009年的空窗期之后开始增长,但本土化道路坎坷,社会工作领域内未形成系统的循证方法体系;循证社会工作研究局域分布不平衡,主要集中在东南沿海,这与研究者获得的支持力度密切相关;循证社会工作研究实力单薄,且存在研究与实践分离的不良现象,局限于理论层面。因此,证据为本的实践在中国社会工作领域亟待推广。

2.2 社会工作与中国农村留守儿童问题

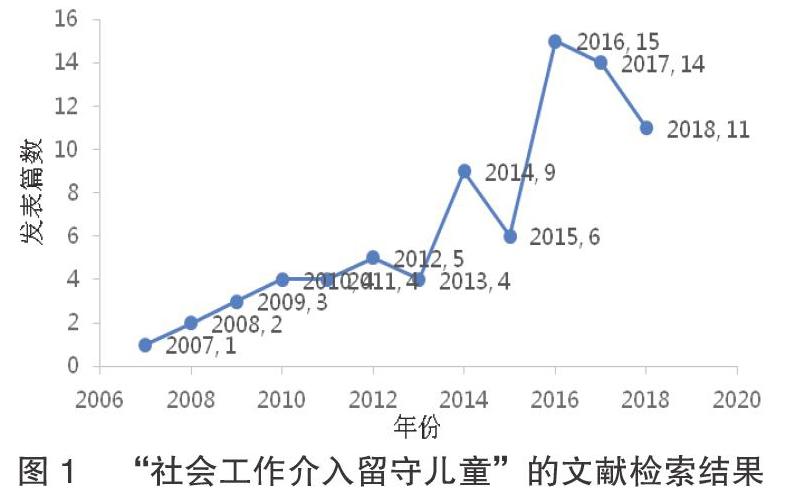

笔者在中国知网对相关文献进行了搜索,输入关键词“社会工作介入留守儿童”,共搜到78条结果,其中属于核心期刊和CSSCI的共7篇。通过图1發现,在我国社会工作介入留守儿童的相关研究起步较晚,前期发展缓慢,自2007第一篇文章发表之后的7年时间里几乎没有进展,2007~2014年为社会工作的理念和方法初步被引入留守儿童问题领域的时段。而在2014年之后,相关文献数量大幅增长,2016年达到最高,直到现在仍然维持着较高水平的研究数量。但总体来说,社会工作介入留守儿童领域的研究数量、质量仍与西方发达国家存在较大差距,这充分地表明其在中国尚未引起足够的重视与广泛的支持。

同时,对文献的内容进一步研究发现,社会工作介入留守儿童领域主要关注的内容是留守儿童的心理健康、教育问题、亲子关系等,研究视角包括优势视角、依恋理论视角、增权视角等传统的社会工作视角,而传统的社会工作方法论以经验为主,很少以证据为本,科学性不足,缺乏有力的证明。到目前为止,循证社会工作实践并未引入我国农村留守儿童问题领域。

3 循证社会工作如何介入农村留守儿童问题

从经验视角来看,社会工作介入农村留守儿童问题领域,无疑对农村留守儿童问题的缓解产生了有利影响,但这种有利影响的程度多大、其有利性主要体现在哪些方面、如何将有利性高效地推广开来以及在哪种环境下选择哪种社会工作方法和视角去解决问题,我们都无法给出一个科学性的有力证据。而循证社会工作方法中涉及案例分析、专家指导、系统评估等,其科学的机制将为社会工作机构的决策和介入提供有力依据。

3.1 循证流程与实践主体

循证实践以证据为本,对农村留守儿童问题进行循证实践的社会工作介入就要将已有的科学知识与面临的现实问题匹配起来,实践环节主要包括五个环节:建构留守儿童相关问题、寻找此问题相关证据、评估证据的有效性有用性、选择最佳介入方式、鉴定干预结果。同时,留守儿童干预实践在循证为本的框架下,有多方主体参与具体分工:管理者为国家政府,确定研究大方向并引导研究者参与相关研究,获得理论证据支撑;研究者为学校、研究所、社会研究机构等,通过申请经费资助进行研究,运用实验研究、个案研究等方法进行留守儿童及相关群体的全方面调研;实践者是一线社工,根据自身经验和所得数据在尊重留守儿童意愿的基础上进行干预实践,同时为干预方案提供反馈意见;实践受体则是我国农村留守儿童,参与和配合循证实践介入。

3.2 潜在问题分析

虽然将循证实践方法应用在社会工作领域,并介入农村留守儿童问题,将为解决我国留守儿童问题提供新的思路框架,但通过以上的流程分析,亦可以发现一些潜在的问题。社会工作介入农村留守儿童的研究较少,如何在短时间内形成一个高质量的大数据库,如何让实践者迅速掌握循证实践的科学研究方法,将成为研究者、实践者面临的困难。同时,科学时代对社工提出了新的考验,不再纯粹依靠专家建议、个人经验介入服务对象,而要尽快完成观念的转换,对留守儿童的社工介入方法从依赖经验转变为用证据说话。更重要的是,农村留守儿童问题涉及面广、相关利益群体众多,社会工作者对留守儿童使用与以往不同的介入干预方法,如何先做通农村学校领导、教师以及留守儿童监护人的工作,让他们完全信赖这种实验。

4 结语

综上所述,将循证实践方法运用到社会工作介入农村留守儿童问题中,不仅能够体现出社会科学在时代挑战下的科学转型,而且是社会工作介入解决农村留守儿童问题的一次创新型尝试。循证实践应用到社会问题当中,是科学方法与人文关怀的良好结合,为解决农村留守儿童问题提供了一个新思路、新方法。但是,每一种改革创新都会有潜在问题,社工在实际干预过程中要主动分析这些问题,抛除过多的经验主义,以科学理论和方法为前提,辅以充足的证据,在大量收集农村留守儿童现有问题及现有的介入方法基础上,进行再分析和再利用,从而实现社会工作介入农村留守儿童问题的理论研究与现状研究相结合,在此基础上开展以提升留守儿童人际交往能力、社会融入能力、成长健康水平为主要目的的循证干预实践。

[参考文献]

[1] 段成荣,杨舸.我国农村留守儿童状况研究[J].人口研究,2008(3).

[2] 何雪松.证据为本的实践的兴起及其对中国社会工作发展的启示[J].华东理工大学学报(社会科学版),2004(01):13-18.

[3] 拜争刚,吴淑婷,齐铱.循证理念和方法在中国社会工作领域的应用现状分析[J].社会建设,2017,4(04):57-66.

[4] 杨克虎.循证社会科学的产生、发展与未来[J].图书与情报,2018(03):1-10.