20世纪30年代前后中国农村家庭结构分析

2019-02-14王跃生

摘 要:20世纪30年代中国农村家庭结构具有较明显的南北分野:华北地区核心家庭、直系家庭和复合家庭并存;东南、华南地区则以核心家庭和直系家庭为主,复合家庭所占比例很小。华北农村家庭结构与近代之前的传统模式具有承继关系,多代同居、兄弟合爨做法在父家长约束之下得以存在和维系;父家长去世后,兄弟多分家,大家庭解体。东南、华南农村核心家庭和直系家庭为主有传统因素的作用,但是当地佃农经济相对发达,乡居地主较少,大家庭生成和维系困难;而在工商业比较发达的城镇附近农村,劳动力非农流动增多对大家庭的存在基础有瓦解作用,小家庭因此进一步增长。

关键词:中国农村;家庭结构;传统生活方式

一般而言,家庭类型识别需将代数和行数结合起来,这项调查中我们只看到调查者将代数和行数分别统计的的汇总数据。下面我们尝试以表1代数和行数信息为基础识别家庭类型,藉以认识该村的家庭结构。

表1中,代数和行数均为0.5的家庭类型相对容易识别。从代数和行数看,其成员均属未婚者,他们所组成的家庭类型只有两类,一是单人户(未婚者一人所组成),一是残缺家庭(由两个及以上未婚兄弟姐妹所组成)。在贯家堡,这两类家庭为14.4%,占比相对较高。

第二种比较容易判断的类型是复合家庭。根据表1中的“行数”信息,与户主并列有两个及以上已婚者(主要是户主与兄或弟)的家庭包括2.0行、2.5行、3.0行、3.5行和4.5行五种,它们可被划入复合家庭中,其在总家庭数中所占比例为17%。

剩余的68.6%为核心家庭和直系家庭。我们应从中进一步区分出核心家庭和直系家庭构成,这有一定难度。从行数上看,1行和1.5行既可以是核心家庭,也可以是二代及以上直系家庭。结合家庭代数信息来分析,可知1代和1.5代家庭中的核心家庭所占比例最大,这两类家庭之和为53.20%。一般来说,两个已婚兄弟生活在一代家庭的可能性比较小,由此我们认为,本村一代家庭中所包含的主要是夫妇家庭,也有少数已婚哥、嫂或弟、弟媳与未婚兄弟姐妹所组成的扩大核心家庭。这两种一代家庭均可纳入核心家庭之中。1.5代家庭最有可能为父母和未婚子女组成的标准核心家庭,但也会一定比例为两个已婚兄弟组成的1.5代、2.0行二代复合家庭。这样,我们从1.5代家户所占41.3%中减去7.0%,则为34.3%。如此,核心家庭共计为11.9%+34.3%=46.2%;其余部分所占比例为68.6%-46.2%=22.4%,属直系家庭。

由此可知,贯家堡村的基本家庭结构为,单人户和残缺家庭14.4%,核心家庭46.2%,直系家庭22.4%,复合家庭17.0%。可见,其小家庭(核心家庭、单人户、残缺家庭之和)达到60%,是多数;但中等家庭——直系家庭和大家庭——复合家庭之和约占40%,也属重要家庭类型。

(2)山东恩县后夏寨村

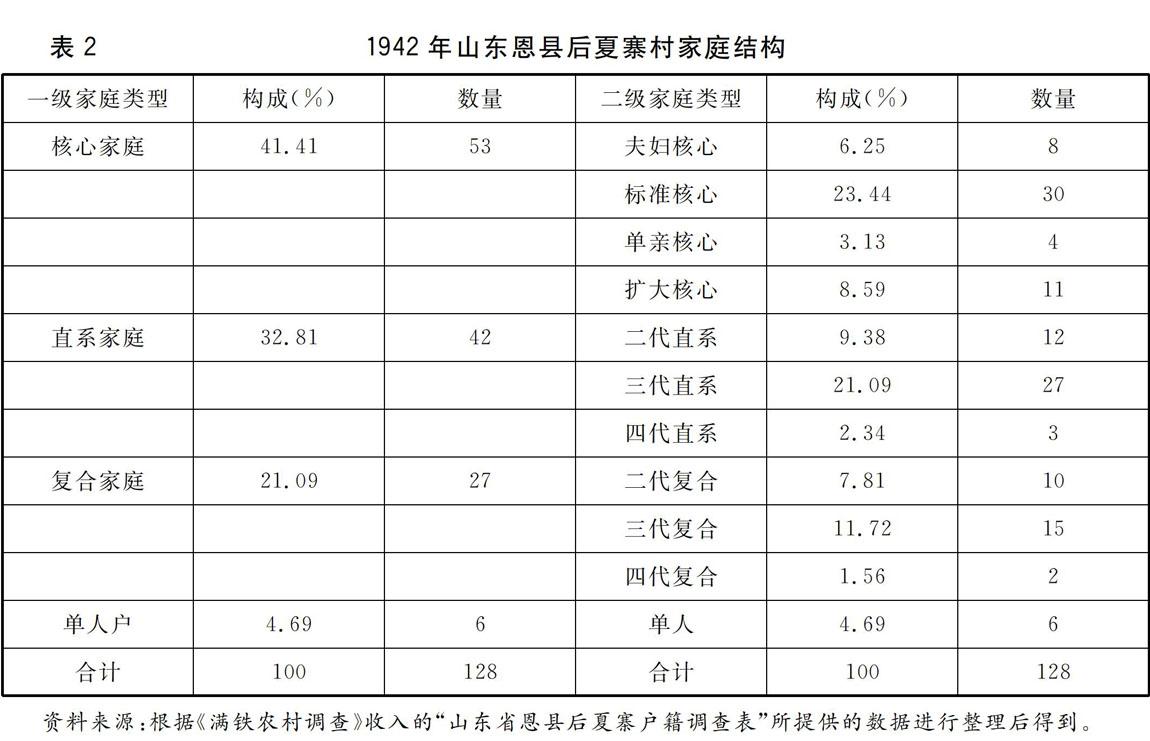

该村是1942年日本“南满洲铁道株式会社”(简称“满铁”)民情调查点之一。它距县城5里,有128户人家,村民以农耕为主。《满铁农村调查》惯行类第4卷中收入“山东省恩县后夏寨户籍调查表”徐勇、邓大才主编:《满铁农村调查》惯行类第4卷,中国社会科学出版社2017年版,第1160-1171页。表中不仅有户主信息,还列出家庭成员及与与户主关系,我们藉此可按照现代家庭结构分类方法对其进行统计分析(见表2)。

根据这项调查,在一级家庭中,后夏寨村核心家庭所占比例最大,超过40%,若将其与单人户合计,小家庭占46.1%,中等家庭——直系家庭和大家庭——复合家庭之和占53.9%。

(3)其他调查

李景汉1928年曾对河北定县62村进行过抽样调查,其方法是按小农、中农与大农等农户所占百分比在每个村分配应调查的户数,共调查了515户。其类型构成为:复合家庭占26.21%,3代及以上家庭占48.54%,2代和1代家庭分别占48.93%和2.52%。我们据此可知,当地大家庭比例相对较高,特别是复合家庭高于山西的贯家堡村和山东的后夏寨村。李景漢指出,农村的家庭组织是大家庭制度,欧美的小家庭制度没有影响到中国农村社会。已婚子仍与父母共同生活,结婚的弟兄亦少有分家者李景汉:《定县社会概况调查》,上海人民出版社2005年版,第151页。 。但我们难以从该调查中进一步细分出核心家庭和直系家庭所占比例,不能把握小家庭的构成状况。另外,这一数据并非立足于一个村庄。

笔者1999年曾对冀南磁县农村的5个村庄1944年的家庭结构进行回溯性调查,复原出当时的家庭结构(见表3)。

当地村民绝大多数以农耕为主。从单个类型看,核心家庭在5个村庄均为最大,多超过45%;直系家庭位居第二位,均在25%以上;复合家庭处于第三位,所占比例在15%上下,其中两个平原村的复合家庭比例超过15%。

2.近城农村

20世纪30年代前后,近城农村的劳动力从事非农职业的机会较多,家庭成员中有流迁行为者高于距城较远的农村,其家庭结构又有何种特征?1933年,蒋旨昂对北平昌平县卢家村进行了调查。该村位于北平城北20里。全村55家中,有51家务农为主,可见它属农耕为主的近城村庄。

根据表4,从行数看,该村没有0.5行者,表明独立家户中的户主均为已婚者。与山西太谷县贯家堡村一样,在行数上,最容易区分者为复合家庭,共有14.5%。根据本项调查,各家户人数构成上,最小为2人户。可见,它没有单人户。

那么,如何将直系家户和核心家户区别出来?按照调查者的说法,卢家村一般家庭并不大,只有一行和一代半,夫妇无同住兄弟,而与未婚子女同住者最多。我们看到,在代数上,1.5代的家庭占49.1%,而行数上只有1行的家庭占78.2%,后者应以一代半的家庭为主。其余部分,即78.2%-49.1%=29.1%则可能为直系家庭。只有1代者应以夫妇家庭为主,亦属核心家庭的组成部分,故应从29.1%中减去3.6%,为25.5%。由此该村核心家庭总数为52.7%。而行数为1.5者也应主要是直系家庭,这样直系家庭为25.5%+7.3%=32.8%。该村三类主要家庭的比例分别为,核心家庭52.7%,直系家庭32.8%,复合家庭14.5%。

综合以上,若将民众居住方式分成小家庭、中大家庭兩大类, 后夏寨村的直系家庭和复合家庭之和超过50%(53.9%),可见,它具有以中大家庭为主导的特征。北平昌平卢家村小家庭稍高,略微超过50%,中大家庭接近50%,可以说该村小家庭和中大家庭基本持平。山西太谷县贯家堡村小家庭、中大家庭分别为60%和40%,小家庭主导地位比较明显。值得注意的是,贯家堡村有较高比例的单人户和残缺家庭。我们进一步分析发现,这与当地成年男姓不婚比例高有一定关系。数据显示,调查实施之年,该村在村居住人口的性别比为158.42,其中20岁以上人口的性别比为197.5武寿铭:《太谷县贯家堡村调查报告》,载《民国时期社会调查丛编》二编,乡村社会卷,福建教育出版社2009年版,第258页。据此我们认为,当地性别比高,失婚男性相对较多,这成为单人户或残缺家庭的主要来源。另一个重要现象是,这三个村庄都有相对较高比例的复合家庭,后夏寨村超过了20%(21.09%),贯家堡村为17%,卢家村占14.5%。而这只有在两个及以上兄弟结婚或两个及以上儿子婚后仍然同居共爨的情况下才能实现。它表明,兄弟在婚后初期,特别是父母在世时,会维系一段时间的共同生活格局。

(二)东南和华南地区的家庭结构

这里的东南地区主要指江浙一带,华南则为长江以南的湖南、广东等地。

1.东南地区的苏沪一带

(1)农业为主村庄。费孝通1936年调查的苏南开弦弓村属水稻种植地,76%的人家以农耕为主要职业,此外当地还有桑树种植,为蚕丝业中心费孝通:《江村农民生活及其变迁》,敦煌文艺出版社1997年版,第19页。 。1935年当地的一项调查资料显示,其残缺家庭占27.6%,核心家庭占23.7%,直系家庭占45.4%,复合家户占3.3%费孝通:《三论中国家庭结构的变动》,载乔健主编《中国家庭及其变迁》,香港中文大学社会科学院暨香港亚太研究所1991年版,第4页。这里的残缺家庭主要指单亲家庭,也包括少数父母双亡后未婚子女组成的家庭。其与华北地区农村的最大不同是复合家庭所占比例相对较低。

(2)近城农村。20世纪30年代初上海沪江大学教授H.D.Lamson组织学生对上海近郊杨树浦一带四个村庄有劳动力进入工厂的家庭户进行了调查(因而它不是对特定村庄的普查,我们只能据此认识居住在农村、但有劳动力进入工厂就业家庭的成员构成),从家庭成员就业和家庭收入上看,这些家庭是半农半工家庭。其共同生活成员所组成的家庭类型见表5。

杨树浦农村半工半农者所组成的生活单位以直系家庭为主,超过50%,核心家庭次之,最小为复合家庭。亲代和已婚子代同爨但已婚兄弟普遍分家是形成这种居住结构的主要原因。当然,此项调查并非以一个特定村庄为对象,并且又是针对特定家庭(务工与业农兼有),因而其对区域农村家庭结构的代表性相对较弱,不过它也是对当时大城市近郊农村民众家庭结构的一种反映。

2.华南地区的广州

广州市近郊农村凤凰村是伍瑞麟、黄恩怜1933年在广州市调查的一个以农业为辅、工商业为主的村庄。与当代大城市城中村居民职业上完全脱离农业不同,该村还有一部分家庭的劳动力以农为生。当年该村居民的收入中,商业及其他占第一位,雇工收入居第二位,农产收入居第三位。200个家庭中,自耕农7人,佃农69人,雇农24人,工商及其他职业者163人。居民虽以土著为主,但也有不少住户是从外地迁入。鉴于该村宗族观念浓厚、传统婚嫁惯习依然保留等因素,调查者仍将其视为“中国一个旧式农村” 伍瑞麟、黄恩怜:《旧凤凰村调查报告》,载《民国时期社会调查丛编》乡村社会卷,福建教育出版社2005年版,第294-295页。

从表6数据可见,凤凰村民众所居小家庭的主导地位突出,已呈现家庭核心化的局面。但调查者同时指出,家族观念在中国旧式社会里已深深地种下了根源,一个无依的人,在不得已的时候,到他的亲戚的家里过活,是一件极普通的事情。在凤凰村找到不少这样的事情伍瑞麟、黄恩怜:《旧凤凰村调查报告》,载《民国时期社会调查丛编》乡村社会卷,福建教育出版社2005年版,297-298页。这说明,弱势者的生存保障主要由有亲缘关系的成员承担。不过这些人在家庭分类中的作用不大,因为家庭类型的识别最主要是看父母和已婚子女之间或已婚兄弟之间同居还是分居。

综合以上可见,江南和华南地区农村之间家庭结构虽不尽相同,但有一个共同之处,即复合家庭占比水平较低,其在所列村庄中低于5%。差异是,苏南开弦弓村和上海杨树浦村尚有较高比例的直系家庭,分别为45.4%和54%,表明当地父母,特别是老年父母同一个已婚儿子共同生活的格局比较普遍,而两个及以上兄弟婚后共同生活的做法则比较少。广州凤凰村的家庭核心化状态已经显现。

若将华北与东南、华南农村调查中的家庭结构数据结合起来,不难看出,20世纪30年代前后,华北与江南、华南地区农村家庭结构的最大区别是,华北农村有相对较高比例的复合家庭,兄弟婚后同居共爨做法高于江南、华南地区,或者说华北农村的大家庭比例明显较东南、华南地区高。

三、如何认识20世纪30年代前后中国家庭的大与小

(一)当时学者对20世纪30年代家庭调查数据的解读

20世纪30年代前后的农村社会调查提供给人们认识家庭结构状况的具体材料,且以数据为基础。它不同于历史文献中对仅关注大家庭的记载,同一村落民众居住方式、家庭规模由此被比较全面地呈现出来。在对这些数据解读中,当时的调查或研究者出现两种具有代表性的认识。

1.动摇乃至颠覆了人们所持农村社会以大家庭为主的观念。

李景汉基于1929年定县515家调查得出这样的认识: 当地仍保持着亲子同爨、兄弟不分家的习惯,但从家庭规模上看,又难将其视为大家庭。因为人们常想中国的旧式家庭既然为大家庭制度,其每家者平均人数必然远超过西方小家庭制度之平均人数,实际并不如此。西方的农村家庭之平均人数多在4.5与5口之间,定县的平均家庭人数为5.8,较西方国家仅多一口上下。中国农村社会中大多数的家庭不满5口,而且有不少1口之家。这多半由于死亡率甚高所致李景汉:《定县社会概况调查》,上海人民出版社2005年版,第154页。即若着眼于家庭人口规模构成数据,很难将定县视为大家庭为主导的地区。

许仕廉1928年根据北平清河镇371家調查统计后发现,核心和直系家庭达到81.5%(这些家庭无已婚或未婚的兄弟姐妹与家长合居)。从横的方面看, 最普通的世系数目为一代半,即父母与未婚子女同居,约占40%。19.4%的家庭包含两代,22.8%包含两代半,15.6%仅包含一代许仕廉:《一个市镇调查的尝试》,载《民国时期社会调查丛编》二编,乡村社会卷,福建教育出版社2009年版,第3-4页。据此,他指出:通常认为中国家庭包含有数代,及最长之男子绝对管理家务权之观念,于清河则不然许仕廉:《一个市镇调查的尝试》,载《民国时期社会调查丛编》二编,乡村社会卷,福建教育出版社2009年版,第3-4页。

山西太谷县贯家堡的调查者武寿铭指出,普通常说中国是大家庭制度,常有四五世而同居者。而他调查的村庄只有2户四代同居(三代半),占1%。并且多数家庭不是已婚兄弟同居武寿铭:《太谷县贯家堡村调查报告》,载《民国时期社会调查丛编》二编,乡村社会卷,福建教育出版社2009年版,第270-271页。这使其以往的认识发生改变。

东南和华南的调查使研究者的大家庭观念受到更多触动。费孝通依据苏南开弦弓村的调查分析道,尽管大部分中国的研究强调中国大家庭制度的重要性,但非常奇怪,在这个村子里,大家庭很少。在家的总数中,我们发现有一对以上已婚夫妇的家不到总数的十分之一费孝通:《江村农民生活及其变迁》,敦煌文艺出版社1997年版,第30页。(或许费孝通是从同一代有一对以上夫妇着眼,而非从直系的亲子之间进行考量,因为从后者看,其比例超过40%)。他甚至认为,所谓大家庭,看来主要存在于城镇之中,很明显,它们具有不同的经济基础费孝通:《江村农民生活及其变迁》,敦煌文艺出版社1997年版,第30页。 。这意味着,在当地农村,兄弟不分家的大家庭存在的经济基础并不具备。

1946年孙文本在对湖南长沙崇礼堡农村调查发现,486家中,5-8口的约占全部家庭之半数,5口以下约占三分之一,9口以上者约占7%。为此他指出:中国素有大家庭制之称,尤其共认此制必盛行于农村,由上所获材料证明,并非如一般想象之甚,而五口至八口之家既占半数,恰如孟子所谓,“八口之家可以无饥”之情形相仿佛。可见一家数口为古今中外之家庭通常之现象孙文本、陈倚兴编印:《湖南长沙崇礼堡农村调查》,(中国台湾)“国立中央大学”社会学所丛刊第二种1948年,第3-5页。他将从当时调查中所获对民众居住方式的认识加以推广。

以上研究者基于实地考察,看到所调查农村的家庭结构并非是原来所想象的样子。尽管大家庭存在,但它并非主导类型。他们并不认为这一状态是当时社会经济变迁、民众行为(居住方式)发生了改变的结果,甚至在一定程度上意识到以往的认识不够准确,或对大家庭存在状态有夸大之词。这实际上是对既有认识的矫正。

2.小家庭占比高是新近社会变迁之下大家庭分解的结果。

一些学者接受近代之前中国是大家庭为主导的观念。而现在(20世纪30年代及其前后)的调查显示,小家庭增多,它是近代以来,特别是民国后社会变革之下大家庭崩溃所致,或者说大家庭存在的环境发生改变,因而出现裂解。言心哲在1935年的一项研究中综合了30年代前后的多项家庭调查,指出,中国各地每个家庭平均人口为5.5人,与其他国家相较,并不为多,因为欧美及日本各国之农村家庭之平均人口,亦在5口上下。若仅依上述之每家庭之平均人口,吾国之农村家庭制度,亦不算大,与普通一般人所想象中国农村家庭大小,正好相反。因为普通大都以为中国农村是大家庭制度。他也意识到,仅就每家庭之平均人口,不足以推知家庭制度之大小,欲知家庭制度之大小,从每家之人口数目上及同居之亲属关系上观察,庶能知其梗概。他发现,当时各个调查中同居之亲属关系,虽有20余种,而其百分率仍以家主、妻、子及女占多,从此可知我国旧有之大家制度,亦逐渐崩溃言心哲:《农村家庭调查》,载《民国时期社会调查丛编》乡村社会卷,福建教育出版社2005年版,第543-547页。 。不难看出,他将当时家主与妻子、儿女组成的核心类型小家庭占较大比例视为旧有大家制度逐渐崩溃的结果。山东邹平调查的组织者吴顾毓发现,当地的单人户占5.75%,2口之家占12.13%。这些2口之家,大都只夫妻两人,有的是结婚后即分居,可看出大家庭没有保存的积极性了。他进而认为,大家庭崩溃并不只是无意识地模仿西洋的小家庭制度,也是近百年来社会经济的遽变的必然现象吴顾毓:《邹平人口问题之分析》,载《民国时期社会调查丛编》人口卷,福建教育出版社2005年版,第444页。陈达40年代初指出,目前大家庭有逐渐减少的趋势,亲属和戚属同居的情形目前也不如往日普遍了陈达:《现代中国人口》,天津人民出版社1981年版,第33页。 。应该说,持有中国当时家庭相较以往正处于解体状态这一观点的学者不在少数。而对导致大家庭分解的具体原因的追寻和判断,不同研究者认识的角度也有差异。

(1)多种因素导致大家庭存在基础受到削弱

有些学者从整体视角分析大家庭存在环境的变化,即导致大家庭分解的原因有多种,而非一种因素所促就。张折桂对1930年定县大王耨村调查发现,该村纵向1行的家庭占73.4%,横向1.5代最多,占47.5%,由此他认为结婚的兄弟,不是都居住在一块而是分开的,各系过各系的生活。他进一步分析道,农村家庭虽不能说渐趋崩破,却已入于缩减途程中。他将农村大家庭破坏、小家庭形成的原因概括为:第一,工业革命的影响,现在中国已走入工业革命路上了。这种迟缓的变化予大家以重大打击。以前父子兄弟因在一处生产,所以住在一起;现在父子兄弟,因谋生而分散四方,不复集居一处。第二,思想的反动,农村在外读书的学生,既饱尝大家庭之痛苦,又深受新思潮之熏陶,对大家庭的流弊有深刻认识,返乡之后其言论影响民众,并向其家庭提议分产另居。此外,农村小学新知识的灌输也在削弱大家庭维系的思想基础——礼仪道德,农村妇女受了都市社会妇女解放运动间接影响,无自然感情的家庭集团,也就趋于破裂了张折桂:《定县大王耨村人口调查》,载《民国时期社会调查丛编》人口卷,福建教育出版社2005年版,第40-41页。这与同时期在同地进行调查的李景汉观点有很大不同(后者认为当地大家庭存在的环境并无大的变化)。张折桂所言当时中国已走入工业革命路上,若将此推断限定在沿海、沿江发达地区尚无很大异议,但若基于定县这一农耕社会仍占主导的地区,其所得出的社会变革促使大家庭解体的认识与当地社会实际有较大距离,或者说夸大了其作用。

(2)经济环境变化导致小家庭成长

有学者强调经济条件变化引起生存方式变化,导致家庭分解频度提高。生存条件恶化会促使分家行为发生。北平昌平卢家村1933年的调查者蒋旨昂对当地家庭调查后这样分析:每家平均人数很低,只4.6强。其实趋势恐怕比这个数目还要再低,因为分家风气的盛行,八九口乃至十几口的家,将来是否仍能多见还是问题。而且如果现在晚婚因经济破产而较诸往年多的印象是正确的,则大家庭更是渐趋消灭了蒋旨昂:《卢家村》,载《民国时期社会调查丛编》乡村社会卷,福建教育出版社2005年版,第200页。这一认识的前提是,大家庭维系较小家庭所需经济条件更高,而当家庭经济水平下降,对家庭成员的生存支持能力也会随之降低。这一背景下,当地分家风气盛行,促使家庭出现小型化趋向。

对东南工商业发达城市近郊农村家庭考察的学者更倾向于就业方式由农业向工业转化这一变革对大家庭的维系具有冲击作用。前述30年代初上海沪江大学教授H.D.Lamson对上海近郊杨树浦一带农村进行调查后指出:由于工厂及其他工业林立,提供他们(农村劳动力)新的雇佣机会,其变动的情形极为显著。妇女们从工业方面获得新的生产能力,因此提高了她们独立的地位和生活情状。许多已婚及未婚的男工,离乡背井,群趋于邻近都市的区域,他们使住宅与工作场所接近。因都市具有吸引男女职工的势力,农民离村的运动日愈增剧,家庭中因袭的团结力量脆弱了,大家庭制崩溃,小家庭制起而代之H.D.Lamson:《工业化对于农村生活之影响—上海杨树浦村苏村50农家之调查》,载《民国时期社会调查丛编》乡村社会卷,福建教育出版社2005年版,第238页。

前述吴顾毓也认为邹平县大家庭分解、小家庭增多与经济变动大有关系吴顾毓:《邹平人口问题之分析》,载《民国时期社会调查丛编》人口卷,福建教育出版社2005年版,第444页。 。不过,他没有指出当时农村经济发生了怎样的变动,从背景和调查资料上看,当地并未发生民众向工商业城市大规模流动迁移这种经济性事件,或许是不断恶化的生存条件导致民众在不同村落辗转谋生,使安土重迁生存方式下所形成的大家庭失去了维系条件。

(二)20世纪30年代前后学者对当时家庭结构认识的不足

30年代前后的家庭调查在研究者形成两种基本认识,一是一些学者意识到对以往的家庭结构认识存在偏颇,即多代同居的大家庭并非普遍现象,他们将其调查地区的家庭结构状态视为传统方式的延续;二是民国以来社会经济的变化改变了大家庭为主导的格局,其潜在词是近代之前为大家庭流行的时期。实际上,多数研究者是后一种认识的信奉者。我们认为,这种认识存在两个误区。

1. 近代之前世代同居、已婚兄弟不分家的认识误区。近代之前,在多数家庭,已婚兄弟不分家往往是父母,特别是父家长控制的结果。然而,值得注意的是,由于当时社会,父母预期寿命水平低,也在很大程度上使父亲对成年子代的控制时长受到限制。我们对19世纪初清朝刑科题本中的信息进行了统计,得到不同年龄组子代与父母存活状况关系的数据(见表7)。

我们看到,在20岁、25岁子代婚育主要年龄组,50%的父亲已经去世。30、35岁组则分别超过60%和70%。这意味着,一半以上的父亲在子代成年立业的壮年阶段因亡故而丧失了外部约束,分家单过不可避免。在清朝中期的个案中我们看到,成年已婚男性若有多个兄弟多表达“早已分居”、“同居各爨”等(在父母,特别是父亲去世后尤其如此)。这在很大程度上限制了多代同居大家庭的形成和维系。

而另一个值得注意的问题是,复合型大家庭的形成须以多个已婚兄弟同居为基础,而在近代之前,高出生、高死亡模式下,有较高比例的夫妇难以实现拥有2个及以上成年儿子的目标。笔者根据对19世纪刑科题本中1131件个案当事人兄弟数量的统计显示, 弟兄1个、2个和3个所占比例分别为33.42%、33.33%和33.25%(资料来源同表7)。理论上,弟兄1个婚后若父母健在只能组成直系家庭,由此有子者中三分之一以上失去组成复合家庭的条件。更进一步看,还有一定比例的夫妇没有生育子女,或虽生育但有女无子,或生有儿子,但未活至成年。一些基于家谱的研究显示,清代没有儿子的家庭约占20%上下刘翠溶:《明清时期家族人口与社会经济变迁》,(中国台湾)“中研院”经济研究所1992年,第279页。无子者中有一部分会从兄弟等血缘近亲中过继侄、堂侄等昭穆相当的男姓为嗣,这会使2子及以上家庭比例降低,组成复合型大家庭的可能性进一步弱化。

除上述亲代预期寿命低、有较高比例父母只有一个儿子等因素限制复合家庭的形成外,大家庭的维系还受到家庭经济条件的制约。在农耕为主、土地私有的社会中,无地、少地家庭谋生不易,不得不佃耕他人土地,甚至出外佣工,大家庭长期维系的经济能力不足。根据笔者对18世纪中后期个案汇宗数据所作分析,在社会中下层家庭中,核心家庭超过50%王跃生:《十八世纪中后期的中国家庭结构》,《中国社会科学》2000年第2期。

我们认为,20世纪30年代一些学者将近代之前视为兄弟同爨、多代同居大家庭为主的时代,更多地是基于官方文獻中对大家庭表彰的记载或法律中要求亲子同爨的规则,由此推而广之,形成思维定式,将诸个已婚兄弟在父家长约束下特定阶段的同居行为视为长期做法,或将部分家庭多代同居、兄弟合爨作为当时普遍现象。

2.过度依赖家庭规模认识家庭结构的误区。家庭规模是家庭同居人口数量的反映,然而,相同数量的家庭人口规模所形成的家庭类型却不一样,家庭关系也有简单与复杂之别。民国的多项调查显示30年代前后家庭规模在5.5人水平。这与近代之前有相对完整记载的王朝家庭规模基本相同,甚至还有高一些。那么,为什么民国时期学者认为当时的家庭变小了?而对近代之前的家庭规模有所忽视呢?这或许因为民国调查使研究者看到了家庭人口的规模结构,而不仅是平均水平。比如他们观察到当时农村4口以下的家庭占较大比例,进而推断夫妇和子女所组成的核心型小家庭是重要类型,这与其已经形成的大家庭是主导的认识产生了矛盾。

实际上,在民国及之前的中国农村社会,由于婴幼儿死亡率高、成年人期望寿命低,这很大程度上会制约核心家庭的人口规模,进而对家庭人口整体规模提高产生抑制。一般来说,家庭平均人口规模达到5口及以上的水平,往往是4口以下小家庭和5口以上大家庭混合的结果。在多数情况下,3-4口为核心家庭的代表,5-7口则多为直系家庭,一旦达到8口以上,复合家庭将占较大比例。我们可以平均家庭规模为5.24人的后夏寨村来说明这一点(见表8)。

后夏寨村的核心家庭、直系家庭和复合家庭人口规模分别集中于2-4口、5-7口和8口及以上。而在这个平均家庭规模只有5.24口的一个村落中,也会有较大比例的复合家庭。可以说,在当时高出生、高死亡、低增长人口发展阶段或模式下,复合型大家庭并非都由十几口、几十口人所组成,七八口人也能构成多代同居、兄弟合爨的家庭。只有将家庭人口规模与家庭类型结合起来考察,才会跳出单纯以家户人口数量来判断家庭大、小的误区。

(三)基本知识

根据上面所述,我们认为,华北地区农村的家庭结构总体上保持着近代之前的基本状态,或者说是近代之前家庭结构的延续。父母在世,特别是父亲在世,兄弟结婚仍然同居共爨,一旦父家长去世,外部约束减少,分家单过行为就会发生。由此农村社会有一定数量的复合家庭。兄弟分家后则多形成核心家庭。而在家庭养老为主的时代,老年父母,特别是母亲丧失劳动能力后,多依赖一个儿子生活,由此直系家庭也占一定比例。近代之前传统社会的家庭模式为小(核心家庭)、中(直系家庭)和大家庭(復合家庭)并存,华北农村基本如此,这一格局延续到20世纪30年代前后。

而就东南、华南地区来看,前面数据显示,30年代前后其内部不同区域家庭结构存在差异,尽管所述调查之地显示出这一广大区域复合家庭所占比例较低,但东南省份中则有相对高比例的直系家庭,广州近郊农村核心家户比例高。那么这种状况是对传统的延续还是社会经济环境变迁下才出现的分化。我们认为,即使在近代之前,特别是明清时期,东南、华南地区宗族公产所占比例较高,家庭自有土地面积相对较低,限度了大土地所有者的发展,租佃经济相对发达,这种环境更有利于核心家庭、直系家庭的成长。就如费孝通所调查的苏南开弦弓村那样。当然大城市周边的农村会有不同。我们的基本认识是,东南、华南地区复合家庭为代表的大家庭比例低于华北地区,应是近代之前,特别在明清时代即如此。30年代由于农村劳动力就业流动增强,削弱了大家庭的存在和维系基础,家庭形态出现进一步向中小型发展的趋向。

四、结语和讨论

本项研究通过对20世纪30年代农村社会调查数据进行整理加工,试图将中国华北、东南及华南地区农村的家庭结构状态呈现出来。总体来看,当时中国农村家庭结构具有较明显的南北分野。华北地区表现为核心家庭、直系家庭和复合家庭并存的局面,东南、华南地区则以核心家庭和直系家庭为主,复合家庭所占比例很小。

华北地区农村、特别是非近城农村的家庭结构与近代之前的传统模式具有承继关系,多代同居、兄弟合爨做法在父家长约束之下得以存在和维系,一旦父家长去世,兄弟分家难以抑制,这类大家庭则会解体,小家庭由此获得成长机会。东南、华南地区核心家庭和直系家庭为主既有传统因素的作用,也与当时社会经济的变迁有关,东南、华南地区农村佃农经济发达,大家庭生成和维系困难;而在工商业比较发达的城镇附近农村,劳动力非农流动增多对大家庭的存在基础有瓦解作用,小家庭由此进一步增长。

近代之前家庭数据缺乏限制了对各朝代家庭结构的认识和把握,人们过多地依赖官、私制度性文献对当时家庭形态进行解读。30年代前后的调查弥补了不足,我们藉此一定程度上可以建立起近代之前—民国—现代农村家庭结构及其变迁的认识逻辑,至少在一些区域(如华北)能获得这样的认识。当然,本项研究是一项初步的尝试,很有必要对此继续探究。

应该指出,本项研究也有不足,主要是村庄调查资料有限,且在区域之间分布不均,分析受到限制。客观上,当时的学者多选择城市近郊农村和交通方便之地作为调查对象,这本身无可指责。但若以这些调查数据推论区域家庭结构则需谨慎。这有待研究者进一步从地方档案中寻找民国时期的原始户籍档案(包含有户主和家庭成员信息),藉此识别家庭类型,进行更深入的探讨。

The Family Structure in Rural China Around 1930s

Wang Yuesheng

Abstract: This paper analyses family structure in rural China around 1930s based on the data of rural social survey. According to the study, the rural family structure had a clear North South division at this period. The nuclear family, lineal family and compound family coexisted in North China. In Southeast and South China, the rural nuclear family and lineal family were the main types, the proportion of compound family was very small. Family structure in rural areas of North China has a inheritance relationship with the traditional pattern before modern times. The practice of multi generation cohabitation and married brothers living together was maintained under the patriarchal control. After the death of parents, brothers divided and big family disintegrated. The dominant pattern of nuclear family and lineal family in Southeast and South China were not only influenced by traditional factors, but also related to relatively developed tenant farming economy. Most landlords lived in cities and towns, and the proportion of large family was relatively low in the rural areas. Through this study, we can establish the cognitive logic of the rural family structure and its changes before modern times the Republic of China modern times.

Keywords: Around 1930s; Family Structure;Rural China