成人无确定性过敏原的嗜酸性粒细胞胃肠炎的临床分析

2019-02-14方芳张开光吴正祥

方芳,张开光,吴正祥

嗜酸性粒细胞胃肠炎(EG)是一种较少见的消化道全程及全层组织均可受累的胃肠道嗜酸性粒细胞增多性疾病。因临床表现及内镜下表现非特异性,且部分病人无明显过敏原存在,易漏诊和误诊,病理学上胃肠道组织中嗜酸性粒细胞异常浸润可确诊。现对11例无确定性过敏原EG病人的临床资料进行分析,旨在为临床提供参考。

1 资料与方法

1.1资料来源回顾性分析了2009年1月至2016年12月安徽省立医院住院且年龄均超过18岁的11例无确定性过敏原EG成年病人病例资料。本研究经安徽省立医院医学伦理委员会批准,病人或近亲属均签署知情同意书。

1.2检测指标及方法对所有病人的性别、年龄、饮食习惯、病程、住院日、主要临床表现进行分析。其中临床表现包括实验室检查和影像学检查,实验室检查包括血常规(如中性粒细胞计数和嗜酸性粒细胞百分比)、肝肾功能、血细胞分型(DC)、抗核抗体(ANA)、异常病原体组合(TORCH)、糖链抗原125(CA125)、碳14呼气试验、腹水常规、骨髓穿刺等;影像学检查包括胸片、腹部B超、CT;胃肠镜检查及病理结果。并回顾性分析治疗方案,疗效及预后。

2 结果

2.1一般资料的比较11例病人中男性9例,女性2例,年龄(48.64±14.42)岁,年龄范围为28~70岁,从初发症状到确诊时间为1周至9年,1例有手术病史,9年前即确诊为EG。8例病程均超过1个月,且均行多次胃镜或胃肠镜检查。11例病人均明确无药物和食物过敏病史,发病前也无可疑致敏食物摄入。平均住院日为(13.73±6.23)d。

2.2临床表现主要临床表现为腹痛、腹泻和腹胀,其中3例有腹盆腔积液、胸腔积液或腹腔多发淋巴结,2例不全性肠梗阻,1例合并存在反酸、烧心。除1例既往有可疑皮疹外,10例病人病程中均无皮疹、瘀斑瘀点。

2.3实验室及影像学检查

2.3.1 外周血和骨髓细胞学检查 白细胞计数平均值为(12.34±5.59)×109/L,8例病人血常规提示白细胞升高,10例病人嗜酸性粒细胞百分比升高,在20.3%~60.2%之间,平均值为(38.9±11.7)%,其中7例同时有白细胞升高,1例白细胞超过20×109/L,4例行血DC中嗜酸性粒细胞百分比均超过20.0%。所有病人的血红蛋白 (HGB)、血小板 (PLT)均正常。3例行骨髓细胞学检查,1例为嗜酸性粒细胞骨髓像,1例bcr-abl融合基因(P210)结果为阴性。

2.3.2 腹水检查 4例腹水病人,结核斑点试验(T-spot)及抗核抗体(ANA)均为阴性,2例CA125升高,余肿瘤标志物正常,3例少量腹水未行穿刺,1例为渗出液,多核细胞计数超过103/L,腹水培养未见肿瘤细胞,见多量嗜酸性粒细胞。

2.3.3 其他实验室检查 除1例白蛋白为33 g/L外,其余均正常。1例出现转氨酶升高,余无球蛋白、转氨酶、尿素氮 (BUN)、肌酐 (Cr)升高。2例病人碳14呼气试验阳性,余均正常。

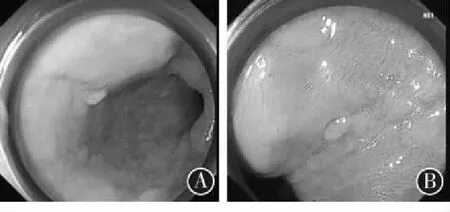

2.4内镜、组织病理及影像学检查2例为黏膜层和浆膜层同时受累,1例为肌层和浆膜层同时受累,余8例为黏膜层受累。11例病人均行胃镜检查,8例同时行肠镜检查,胃肠镜下主要表现为充血、糜烂、萎缩或溃疡性病变(图1),食管浸润者主要表现为隆起(图2)。其中7例组织病理学检查发现嗜酸性粒细胞浸润,位于十二指肠者6例,胃窦、十二指肠者3例,食管、胃、十二指肠者1例,结肠2例。所有单部位组织标本数均未超过4块。所有病人胸片均未见明显异常,腹部B超或CT检查提示3例脂肪肝,3例存在胆囊炎、胆囊增大或胆囊结石,4例有腹腔或多浆膜腔积液,1例有腹盆腔积液伴食管下段、肠壁增厚(图3)。

图1 胃镜检查白光内镜影像:A为十二指肠; B为直肠

图2 胃镜检查食管影像:A为白光镜;B为窄带成像下表现

图3 腹部CT检查:A为十二指肠肠壁增厚;B为食管下段增厚

2.5治疗和随访6例病人明确诊断后给予糖皮质激素治疗[氢化考的松静滴(200 mg/d)或泼尼松口服(30~50 mg/d)],对白细胞升高者同时给予抗感染治疗,未使用激素病人给予对应非激素抗过敏治疗,激素治疗病人及未使用激素治疗病人症状均有所改善,2例病人治疗后嗜酸性粒细胞百分比下降不明显,10例病人治疗后嗜酸性粒细胞百分比下降均明显。2015年12月前出院病人电话随访1个月、3个月、6个月、1年均未再发,2016年1月后病人尚未完成随访,1个月后随访未再发,3个月后随访1例复发,仅表现为上腹隐痛,嗜酸性粒细胞百分比为22.0%。

3 讨论

腹痛、腹泻、恶心、呕吐是消化道常见临床表现,行胃肠镜检查可见充血、糜烂或非特异性小溃疡,疾病发作前无明确诱发因素时,临床上多遵循非特异性胃肠炎、溃疡给予非特异性处理,如治疗2周仍不缓解、效果不明显或症状加重时,需考虑嗜酸性粒细胞胃肠炎可能性。本研究纳入11例EG病人的临床资料,以期找到可能有利于临床诊疗的线索。

EG是消化道少见疾病,因临床上存在多种不确定性因素影响,易出现误诊误治。(1)患病年龄、性别无特异性,30~50岁为发病高峰年龄段[1-2],但所有年龄段均可发病;(2)EG虽普遍认为是由内外过敏原诱发自身的变态反应性疾病,部分病人临床检查提示免疫球蛋白E(IgE)阳性,虽25%~50%病人存在过敏源或过敏性疾病,超过一半以上病人无确定过敏原[3-4];本研究包含不同年龄段病人,发病年龄段也集中在20~55岁,所有病程均超过2周,其中1例病程达10年以上。所有病人均行超过2次以上胃肠镜检查。除1例病人有过敏性皮炎病史外,均未获得明确过敏源;(3)临床表现具有多样性和非特异性,病程多样化。腹痛、腹泻为成人最常见临床表现,有别于儿童多以体质量下降和低蛋白血症为最常见[5]。部分病人临床表现可自行缓解,部分病人表现逐渐加重或发展为慢性病程。EG根据累积病变部位、浸润深度不同分为黏膜型、肌型、浆膜型,部分病人可两型同时均在,分型不同,临床表现各有特点,以黏膜型最为多见,也是腹痛腹泻病人最常见的临床分型,恶心、呕吐、腹胀、反酸、烧心等消化不良表现也较为常见,极少数病人EG浸润十二指肠乳头诱发急性胰腺炎[6]。当病人有腹腔积液或腹膜炎表现时,需考虑同时存在浆膜EG浸润,为黏膜型和浆膜型的混合型。单纯肌型少见,多为黏膜型和肌型混合型,表现为不全性或完全性肠梗阻。EG白光内镜下表现不典型,可为散在或弥漫性充血水肿、糜烂,疣状隆起,浅小或多发溃疡,有近一半病人内镜下表现正常,单纯肌型、浆膜型白光内镜下无改变,需行超声或CT检查发现管壁均匀增厚、腹腔积液。如无组织或腹水病理学大量嗜酸性粒细胞浸润(>20个/高倍镜视野)仍无法确诊,且多数病人首次治疗很少给予组织病理学。本研究中不同年龄段临床表现无差异,以腹痛、腹泻为首发症状者多见,以上腹痛为主,部分病人可有下腹疼痛,似阑尾炎表现。大多数病人无低蛋白血症、重度贫血、消化道出血等表现,浆膜型病人较恶性腹水、结核性腹水表现好。但1例病人合并蛋白丢失性肠病,出现严重低蛋白血症、全身浮肿。内镜下表现以充血、糜烂为主,所有病人均通过组织病理明确诊断,其中5例病人均行胃肠镜检查,1例合并嗜酸性粒细胞食管炎,3例胃窦、十二指肠、结肠均见大量嗜酸性粒细胞浸润,2例结肠见嗜酸性粒细胞浸润,胃窦、十二指肠未见嗜酸性粒细胞浸润。内镜下虽表现不同,嗜酸性粒细胞的阳性率并未增加,研究报道指出,在可疑部位不少于5块多点活组织检查可提高EG诊断阳性率[7]。本研究中所有黏膜病理组织学检查均未超过4块,部分病例未见嗜酸性粒细胞浸润可能与标本组织较少有关,对食管组织病理学检查也有助于同时发现嗜酸性粒细胞。本研究中黏膜组织病理学以十二指肠处病变最为集中且阳性率最高,这与既往研究相符[4],然而具体原因尚不明确,可能与嗜酸性粒细胞更易于侵犯肠绒毛及十二指肠球降部解剖结构有关,有待进一步研究。而对怀疑EG者同时行胃肠镜检查及病理检查,阳性率会提高。同时有研究指出,幽门螺杆菌是EG病因之一,而十二指肠球部是幽门螺杆菌极易定植部位[8]。

目前EG尚缺乏金标准,主要诊断为组织或腹水中存在大量嗜酸性粒细胞,同时排除其他引起胃肠嗜酸性粒细胞增多的疾病,如肿瘤、寄生虫感染、结缔组织病、嗜酸性粒细胞综合征等。外周血中嗜酸性粒细胞增高是EG诊断的重要线索,但不作为本病的诊断标准,约70%~80%病人有外周血嗜酸性粒细胞增高,对于外周血嗜酸性粒细胞正常者增加诊断难度,也可能与目前嗜酸性粒细胞的发现率较低有相关性,特别是黏膜型EG。本研究所有病人外周血嗜酸性粒细胞均超过12%,且排除相关引起嗜酸性粒细胞增高其他疾病。同时有8例病人有白细胞升高,给予抗感染治疗后症状缓解,可能感染参与了EG的发病或为诱因。本研究显示,11例病人中有5例存在肝胆疾病,具体原因尚不明确,胆道炎症可能是其诱因之一,因样本量较少,无法确定是否与EG有关。

本研究中6例病人使用激素治疗,5例病人未使用激素治疗,11例病人临床症状均得到有效控制,且病人临床症状与嗜酸性粒细胞百分比并不呈相关性,5例未使用激素治疗症状缓解者有4例为黏膜型EG。研究普遍认为,非激素的对症处理可能对黏膜型有效,对肌型、浆膜型或混合型无效或效果差。激素治疗被认为是EG最重要的治疗药物[9-10],50%~80%激素治疗有效,2~6周20~40 mg/d激素治疗被普遍用于临床治疗中,然而因缺乏大样本的研究,目前尚无明确EG激素使用指征、用量用法及疗程用于指导临床,同时本研究中1例病程长达数年的病人,激素长期治疗的有效性及安全性有待进一步观察研究。当前,嗜酸性粒细胞升高病人给予要素饮食可能从中获益,尤其是对于儿童[11],然而目前要素饮食的治疗仅限于小样本量研究,且国内相关研究较少,有待进一步探讨。

综上所述,EG是消化道少见疾病,临床表现不典型而多样化,内镜下表现不典型,对于病程超过2周以上者血嗜酸性粒细胞百分比升高联合病理学有助于疾病的诊断,激素为EG有效治疗但不是唯一治疗方案,其病因尚未完善明确,需进一步大样本研究,感染尤其肝胆炎性病变可能是其诱因。