国企审计全覆盖促进了国有资产保值增值吗?

——兼论国资委国企监管职能转变的调节效应

2019-02-13郭檬楠吴秋生

郭檬楠, 吴秋生

(山西财经大学 会计学院,山西 太原 030006)

一、引 言

2015年12月8日,中共中央、国务院印发的《完善审计制度若干重大问题的框架意见及相关配套文件》指出:“对国有资产实行审计全覆盖,审计机关要依法对国有和国有资本占控股或主导地位的企业等管理、使用和运营的国有资产进行审计监督。”国家审计作为一种经济监督活动,不仅是国家依法用权力监督制约权力的制度安排,而且是国家治理这个大系统中内生的具有预防、揭示和抵御功能的“免疫系统”(刘家义,2012)。2016年11月29日,李克强总理在国务院常务会议上强调,国有企业作为国民经济的骨干和基石,其首要职责就是实现国有资产保值增值。因此,国有企业审计应以促进国有资产保值增值作为首要目标。近年来审计在党和国家监督体系中的地位不断提高,国有企业审计作为履行审计职能的题中之意,要充分发挥其在推进国有企业改革、实现国有资产保值增值中的积极作用。特别是习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上强调,要落实党中央对审计工作的部署要求,加强全国审计工作统筹,优化审计资源配置,积极拓展审计监督广度和深度,努力构建全面覆盖、权威高效的审计监督体系,更好地发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,为推进我国审计工作,实现审计全覆盖提出了具体的要求。那么,国有企业审计内容和对象全覆盖均可以有效促进国有资产保值增值吗?这是本文研究的第一个问题。

国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)作为国有企业的主要监管机构,国资委成立的最初目的在于督促国有企业实现资产保值增值,解决国有经济多部门监管、监督效率低等问题(黄群慧和余菁,2013)。但是在党的十八届三中全会之前,国资委以“管人管事管资产”为主的国有资产监管体制,逐渐暴露了加剧政资不分、政企不分以及行政过度干预等弊端(中国社会科学院工业经济研究所课题组,2014)。因此,2015年8月24日,中共中央、国务院颁布的《关于深化国有企业改革的指导意见》明确提出,要进一步完善国有企业监管制度,以管资本为主推进国有资产监管机构职能转变,这标志着国资委的国有企业监管职能实现了从“管人管事管资产”向管资本为主的转变。国资委以管资本为主对国有企业实施监管,不仅可以有效提高国有企业经营自主权,促进国有资产保值增值(郭檬楠和吴秋生,2018),而且有助于厘清出资人监管和审计、纪检监察、巡视等监督力量的职责权限,构建权威、协同的国有企业外部监督体制机制。同时,为了构建统一高效的审计监督体系,2018年3月21日,中共中央印发的《深化国家机构改革方案》进一步将“国务院国有资产监督管理委员会的国有企业领导干部经济责任审计和国有重点大型企业监事会的职责划入审计署”,让国资委专注于管资本,而审计机关重点执行国有企业审计监督职权。那么,国资委以管资本为主的国有企业监管职能转变对国有企业审计全覆盖与国有资产保值增值之间的关系具有怎样的调节效应呢?这是本文要研究的第二个问题。

基于此,本文依据审计署在中共十八大之后公布的中央企业财务收支审计结果公告,选取2012-2017年商业类中央企业控股上市公司为样本,从国有企业审计监督对象覆盖面和每年的内容覆盖面两方面出发,实证检验国有企业审计全覆盖与国有资产保值增值之间的关系,以及国资委以管资本为主的国有企业监管职能转变对二者关系的调节效应。研究发现:国有企业审计督促国有资产保值增值的功能主要是通过扩大国有企业审计监督对象覆盖面实现的,而每年对国有企业实施的审计种类数量越多,则越不利于这种功能的发挥。国资委以管资本为主的国有企业监管职能转变显著增强了国有企业审计监督对象覆盖面与国有资产保值增值之间的正相关关系,有效发挥了国资委与审计机关的协同效应;而没有影响每年国有企业审计监督内容覆盖面与国有资产保值增值之间的负相关关系。

本文的主要贡献在于:(1)从国有企业审计监督对象覆盖面和每年内容覆盖面两方面出发衡量国有企业审计覆盖面,研究国有企业审计全覆盖促进国有资产保值增值的实现方式,对于国家审计机关设计更加合理、有效的国有企业审计全覆盖实施方案,充分发挥审计在促进国有企业深化改革,提高国有企业发展质量,实现国有资产保值增值中的作用具有启示意义;(2)选取中共十八大之后的数据为研究样本,以国资委管资本为主的国有企业监管职能转变为契机,研究其对国有企业审计监督覆盖面与国有资产保值增值之间关系的调节效应,对于明确国家审计机关与国资委的国有企业监管权限,构建新的国有企业监管体制下二者协同高效、全面覆盖的监督体制具有重要意义。

二、文献综述

已有研究表明国有企业改革能否成功,国有资产能否保值增值,在很大程度上取决于国家股东权的行使与保护工作(刘俊海,2015)。建立现代企业制度(Sun和Tong,2003),健全国有资产营运管理机制(中国社会科学院工业经济研究所课题组,2014),加强国有资产精细化管理(谭立红,2015),完善企业绩效考核评价指标体系,健全企业考核激励机制(Groves等,1994),实施国有资本经营预算制度(陈艳利等,2016)等,都有利于促进国有资产保值增值。国家审计监督作为一种行政监督,与国资委、海关、纪检监察等部门,共同构成了国有企业的外部监督体系(张德力,2017)。国家审计具有国有企业治理功能,应当加强对国有资产保值增值的审计(黄宏,2016)。现有国家审计对国有企业治理效应的实证研究大多基于审计署公布的财务收支审计结果公告展开,研究发现:国家审计不仅可以显著降低国有企业盈余管理程度(陈宋生等,2013)和政治关联对企业绩效的负面影响,提高国有企业资源配置效率(张立民等,2015);而且可以通过遏制腐败提升国有企业经营业绩(蔡利和马可哪呐,2014;李江涛等,2015)。国家审计不仅能够有效抑制国有企业高管在职消费(褚剑和方军雄,2017)和过度投资水平(王兵等,2017),通过提高审计频率有效缓解国有企业股价崩盘风险(褚剑和方军雄,2017);而且可以通过增加对中央企业及其控股上市公司的审计覆盖面有效促进国有资产保值增值(郭檬楠和吴秋生,2018)。也有学者发现国家审计可以通过“威慑力”和“顺风车”两个途径作用于注册会计师审计,不仅提高了注册会计师审计的定价,而且有利于提高注册会计师审计的效率和质量(李青原和马彬彬,2017;李晓慧和蒋亚含,2018)。此外,程军和刘玉玉(2018)研究发现国家审计可以通过降低地方国有企业代理成本、缓解政府干预程度进而促进地方国有企业创新。

综上所述,已有研究表明,国家审计不仅可以提高国有企业经营业绩,而且具有督促国有资产保值增值的功能,且扩大国家审计监督对象广度可以有效促进国有资产保值增值。但是,尚未有文献同时从国家审计监督对象覆盖面和内容覆盖面两方面出发,深入研究国家审计全覆盖与国有资产保值增值之间的关系。同时,国家审计机关与国资委作为国有企业重要的外部监督主体,国资委以管资本为主的国有企业监管职能转变是否进一步厘清了二者之间国有企业监督的责权关系,显著增强了国家审计机关对国有企业的监督治理功能,有效发挥了协同效应,这更是已有文献未曾涉及的。

三、理论分析与研究假设

(一)国有企业审计全覆盖与国有资产保值增值

推进国有企业审计监督全覆盖不仅是完善我国审计制度的重要任务,也是审计机关履行审计职责的必然要求。相对于国资委、财政部、纪检监察以及社会舆论等国有企业外部监督主体,国家审计在国家治理体系中具有高度的独立性,体现在审计机关既不具有其他任何决策权,也不承担具体的行政管理职能,还依法不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉,从而可以保障其不会受到既得利益的羁绊(刘家义,2015)。国家审计作用的发挥主要源于发现和报告问题、惩处和移送问题以及揭示和建议三种能力(刘力云,2016)。国家审计可以有效缓解国有企业信息不对称行为,降低国有企业代理成本,抑制国有企业高管机会主义行为的发生,从而改善国有企业内部经营管理环境,督促国有企业资产保值增值。具体而言,国家审计可以通过合理利用国有企业审计监督对象覆盖面和内容覆盖面有效促进国有资产保值增值。

国有企业审计监督对象覆盖面是指国家审计机关审计国有企业的数量(吴秋生和郭檬楠,2018a)。以审计署审计中央企业集团公司为例,2012-2018年间审计署每年分别审计中央企业集团公司数量为10、11、14、10、20、35,占中央企业集团公司总数的比例为9%、10%、12.5%、9%、20%、36%。这说明我国国有企业审计监督对象覆盖面虽低,但处于持续提高状态。国家审计机关审计的国有企业数量越多,发现国有企业财务收支、经营管理、违反中央八项规定和领导人经济责任履行情况等方面的问题就越多,审计结果公告向社会公众披露的相关问题也越多。同时,国家审计机关通过督促国有企业整改审计过程中发现的问题,并公布审计整改报告,可以有效缓解国有企业信息不对称行为,降低代理成本。进一步地,国家审计机关可以通过查处和移送发现的违规违纪问题,对被审计国有企业发挥警示作用和惩戒作用;也可以通过对发现的相关问题进行深入的整理和分析,对被审计国有企业进行风险提示,提出整改建议,促使被审计国有企业积极整改,健全国有企业内部控制机制,从而减少相同问题的再次发生,预防可能发生的新问题(刘力云,2016;吴秋生和郭檬楠,2018b),进而促进国有企业资产保值增值。因此,扩大国有企业审计监督对象覆盖面,可以更好地发挥国家审计预防、揭示和抵御的“免疫系统”功能,有效预防国有企业运行中的风险隐患,揭示国有企业经营过程中存在的相关问题,完善国有企业制度规范来抵御国有企业经营过程中的各种风险,促进国有资产保值增值(刘家义,2015)。此外,国家审计也可以通过作用于注册会计师审计从而有效督促国有企业资产保值增值,一方面,国家审计通过共享国有企业审计结果公告及整改成果提高注册会计师审计质量;另一方面,注册会计师审计也会因忌惮而谨慎对待有可能被国家审计抽中的国有企业,提高注册会计师审计质量(李晓慧和蒋亚含,2018;许汉友等,2018),国有企业审计监督对象覆盖面越广,这种功能发挥的作用就越大。基于此,提出以下假设:

H1:在其他条件一定的情况下,国有企业审计监督对象覆盖面的扩大能够有效督促国有资产保值增值。

国有企业审计监督内容覆盖面是指国家审计机关每年审计国有企业的具体内容种类多少。2015年12月8日,中共中央、国务院印发的《完善审计制度若干重大问题的框架意见及相关配套文件》指出对国有资产实行审计全覆盖,主要检查国有资产管理、使用和运营过程中贯彻执行国家重大政策措施和宏观调控部署情况,国有资产真实完整和保值增值情况,国有资产重大投资决策及投资绩效情况,资产质量和经营风险管理情况等。国家审计通过监督国有企业财务收支的真实性、合法性,以维护国家财经纪律;通过监督国有企业执行宏观调控政策的情况,督促宏观调控政策贯彻落实;通过监督检查重点专项资金管理使用和重大投资项目建设情况,促进提高财政资金使用效益,推动社会和谐发展;通过对国有企业进行廉政审计,可以发现大量的腐败案件线索,发现违反中央关于作风建设相关规定的情况,及时进行反映和查处,从而促进反腐倡廉建设(董大胜,2015)。因此,扩大国有企业审计内容范围,形成全覆盖,可以更全面深入地了解国有企业管理层公共受托责任的履行情况,国有企业高管出于职业生涯考虑和保证自身利益的最大化,也会积极约束自身行为,减少对短期绩效的过度重视,放弃机会主义行为,增加对企业长期发展的考虑(余明桂等,2016),实现国有资产保值增值。因此,审计对象全覆盖有利于全面监督,充分发挥审计监督威慑力,有利于促进国有资产保值增值。

虽然如此,国家审计对国有企业审计的相关范围也应该是有边界的,根据交易费用理论,审计成本费用与审计深入程度成正比,当审计预期的社会效益、经济效益之和与付出的审计成本相等时为最佳的审计边界(徐京平等,2016)。现有实践中,审计署每年审计中央企业的具体内容包括财务收支、企业重大决策和管理、政策落实跟踪、工程项目投资、廉政、发展潜力和国有企业领导人经济责任审计等方面,并且中央企业规模巨大,下属独资、控股和参股企业众多,审计署是否具有充足的人力、物力和财力去实现这些方面的审计目标,以达到经济效益之和与付出审计成本的最佳审计边界是值得我们深入思考的。国家审计边界的界定直接关系到审计机关实施国有企业审计的质量,因此,国家审计应该在成本效益的原则下,在可容忍风险的限度下实现审计的高质量,而不是必须检查清楚国有企业上述几个方面的每一个问题(靳思昌和张立民,2013)。另一方面,由于目前对国有企业的各种内容审计都是建立在国有企业财务收支的真实性、合法性基础上的意义延伸,内容的实质性拓展不多,因而各种内容的审计同质性较强,这不仅容易模糊审计的内容边界,而且容易使审计监督受力面过宽,从而有可能使每项审计监督内容的监督力度不足,最终造成对督促国有企业资产保值增值的效果不明显,甚至产生负效应。基于此,提出以下假设:

H2:在其他条件一定的情况下,每年国有企业审计监督内容覆盖面与国有资产保值增值之间的关系是不确定的。

(二)国资委国企监管职能转变对二者关系的调节效应

在我国经济监督主体多元化,监督检查职权交叉重叠,国有企业存在多头监督的背景下,为了促进国有企业改革成功,督促国有资产保值增值,就必须从根本上剥离国有企业政策性负担,规范政府各监督部门职责,理顺政府行政部门监督、国资委监管与企业自主经营之间的关系(林毅夫和刘培林,2001;林毅夫和李志赟,2005),特别是国家审计机关与国资委对国有企业的审计职权分配问题。国有企业不仅要接受社会审计监督,还要接受国资委代表出资人的监督、审计署实施的财务收支审计、审计署或国资委实施的经济责任审计等(审计署济南特派办理论研究会课题组,2015)。虽然国家审计机关与国资委多机构审计监督能够对企业违规经营产生极大威慑力,有其存在的必要性,但如果各监督部门间权责不清,则易形成“九龙治水”、重复监督的局面,降低监督效率。国家审计机关与国资委对国有企业的两重审计,不仅增加了审计监督成本,而且会造成国家审计机关与国资委之间互相掣肘,降低审计监督有效性,不利于督促国有资产保值增值(高明华,2017)。因此,必须从根本上改变多头行政部门对国有企业虽然进行监督干预却没人负责的局面,才能有效促进国有资产保值增值(梁祖晨,2002)。

面对上述国有企业监管困境,2015年实施的《关于深化国有企业改革的指导意见》明确指出,以管资本为主推进国有资产监管机构职能转变,国有资产监管机构要依法履行出资人职责,科学界定了国有资产出资人监管的边界。同时,2015年实施的《完善审计制度若干重大问题的框架意见及相关配套文件》明确要求国家审计机关依法对国有以及国有资本占控股或主导地位的企业实行审计全覆盖。国有企业监管制度的这一改革明确界定了国资委和国家审计机关在国有企业监督体系中的职责,扩大了国有企业审计监督对象覆盖面。国家审计机关可以通过审计国有企业及其控股上市公司并向社会公布审计结果公告有效缓解国有企业信息不对称行为,缓解履行出资人职责的国资委与国有企业管理层之间的代理问题,也可以通过提高被审计国有企业的注册会计师审计质量降低国有企业信息不对称情况,提高国有企业资本运营效率,防止国有资产流失,实现国有资产保值增值。而国家审计监督内容覆盖面不会受到国资委国有企业监管职能转变的影响,国家审计机关针对国有企业审计的内容主要与《审计法》相关规定、国有企业改革政策方针、审计体制改革方针政策和审计机关经费等方面有关。现有国有企业审计监管内容覆盖面包括了国有企业财务收支、内控与决策、政策贯彻落实、工程项目投资、违反中央八项规定情况以及领导人经济责任审计等方面,已经基本包括了国资委购买注册会计师审计服务对国有企业实施审计监督的相关内容。基于此,提出以下假设:

H3a:在其他条件一定的情况下,国资委以管资本为主的职能转变可以显著增强国家审计监督对象覆盖面与国有资产保值增值之间的正相关关系。

H3b:在其他条件一定的情况下,国资委以管资本为主的职能转变不会影响每年国家审计监督内容覆盖面与国有资产保值增值之间的关系。

四、数据来源与研究设计

(一)数据来源

审计署从2009年起每年对部分中央企业及其控股上市公司进行财务收支审计并公布审计结果公告,审计结果公告年份具有一定的滞后性,如审计署2013年公布的审计结果公告,审计实施年份是2012年,被审计的财务收支年份是2011年。此外,由于党的十八大开启了新一轮的国有企业改革,明确指出商业类国有企业应以实现国有资产保值增值为首要目标。因此,本文选取2012-2017年商业类中央企业控股上市公司为研究样本。本文从2013-2018年审计署公布的审计结果公告出发,根据CSMAR数据库中的上市公司“实际控制人”,识别出商业类中央企业A股控股上市公司,剔除了*ST和ST上市公司、金融行业上市公司、公益类中央企业控股上市公司以及研究变量缺失的上市公司样本数据,最终得到1 642个样本观测值。其中,国家审计相关数据由审计署官方网站公布的审计结果公告手工整理得到①参见审计署官网中央企业财务收支审计结果公告,审计署官网,http://www.audit.gov.cn/n5/index.html。,其他数据均来自CSMAR数据库。本文对所有连续变量在1%水平上进行了缩尾(winsorize)处理,采用的数据处理软件为stata15.0。

(二)研究设计

1. 相关变量的衡量

(1)国有资产保值增值的衡量

国资委于2010年开始在中央企业推行经济增加值考核,并于2014年制定了《关于以经济增加值为核心加强中央企业价值管理的指导意见》,以进一步深化中央企业经济增加值考核,提升以经济增加值为核心的价值管理水平。经济增加值的三大要素资本成本、净营业利润和投入资本已经涵盖了对风险、创新和价值等因素的考虑,与传统会计指标相比不仅更加真实地反映企业的资本使用效率和价值创造能力,而且反映了企业的资本效益,不论是相对信息含量还是增量信息含量都明显好于传统会计指标(Stern等,1995;陆桂贤,2012)。2015年开始的新一轮国企改革要求政府对国企的监管转向以管资本为主,确保国有资产保值增值是管资本的首要目标;国家审计作为一种所有权监督,即代表所有者对经营管理者进行的监督(谢志华,2016),以实现资产保值增值、维护所有者经济权益为目标。基于上述分析,本文参照国资委颁布的《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》计算国有企业经济增加值,用经济增加值与总资产的比值衡量国有资产保值增值(吴秋生和郭檬楠,2018a),作为观察国企审计监督全覆盖的经济后果函数是比较合理的。

(2)国有企业审计全覆盖的衡量

本文主要从两方面来衡量国有企业审计全覆盖:一是审计监督对象的全覆盖,即国家审计机关每年审计国有企业数量占国有企业总数的比值(郭檬楠和吴秋生,2018);二是每年审计监督内容的全覆盖,即国家审计机关每年对国有企业实施审计的内容种类,依据审计署公布的审计结果公告,将审计内容划分为财务收支审计、企业重大决策和管理审计、政策落实跟踪审计、工程项目投资审计、廉政审计和发展潜力审计六个方面。如果审计署公布的审计结果公告中单独列示了“财务管理和会计核算方面”,则表明审计署对该企业财务收支方面进行了审计,取值为1,否则为0。企业重大决策和管理审计、政策落实跟踪审计、工程项目投资审计、廉政审计和发展潜力审计同上,最后将该企业所有审计内容种类加总代表国家审计监督内容的覆盖面。由于本文研究期间内国有企业经济责任审计主要由国资委管辖,所以本文没有考虑经济责任审计情况。

2. 研究模型与变量定义

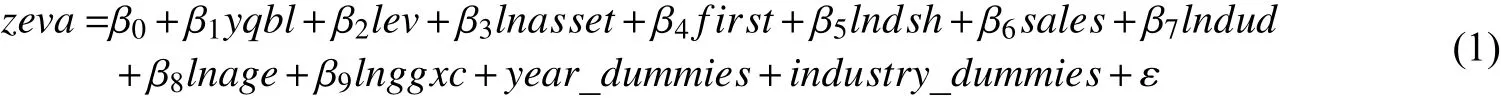

本文构建模型(1)检验假设H1,即国有企业审计监督对象覆盖面与国有资产保值增值之间的关系。具体模型如下:

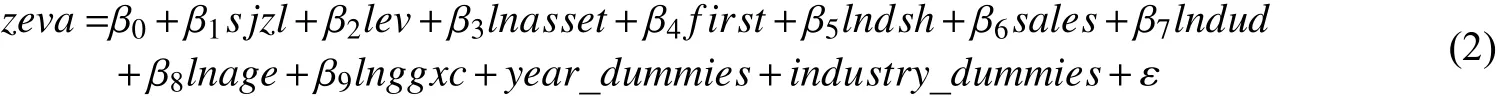

本文构建模型(2)验证假设H2,即国有企业审计监督内容覆盖面与国有资产保值增值之间的关系。具体模型如下:

本文构建模型(3)检验假设H3a,即国资委对国有企业的监管职能转变对审计监督对象覆盖面与国有资产保值增值之间关系的调节效应。具体模型如下:

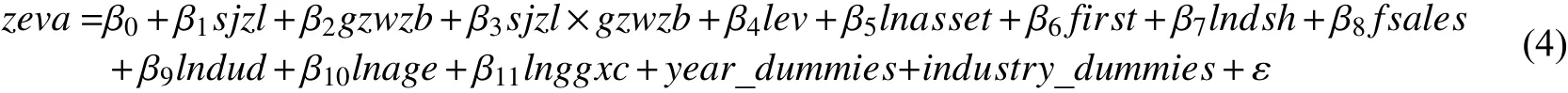

本文构建模型(4)检验假设H3b,即国资委对国有企业的监管职能转变对审计监督内容覆盖面与国有资产保值增值之间关系的调节效应。具体模型如下:

其中:zeva表示国有资产保值增值;yqbl表示国有企业审计监督对象覆盖面;sjzl表示国有企业审计监督内容覆盖面;gzwzb表示国资委监管职能转变,以2015年《关于深化国有企业改革的指导意见》的颁布为标志,2015年之前取值为0,否则为1。此外,参考已有文献(姜再勇等,2007;李四能,2014;吴秋生和郭檬楠,2018a),还选择了如下控制变量:财务杠杆(lev)、公司规模(lnasset)、控股股东持股比例(first)、董事会规模(lndsh)、主营业务收入增长率(sales)、独立董事比例(indud)、公司年龄(lnage)、前三大高管薪酬之和(lnggxc)、年度和行业固定效应等。

五、实证结果分析

(一)描述性统计

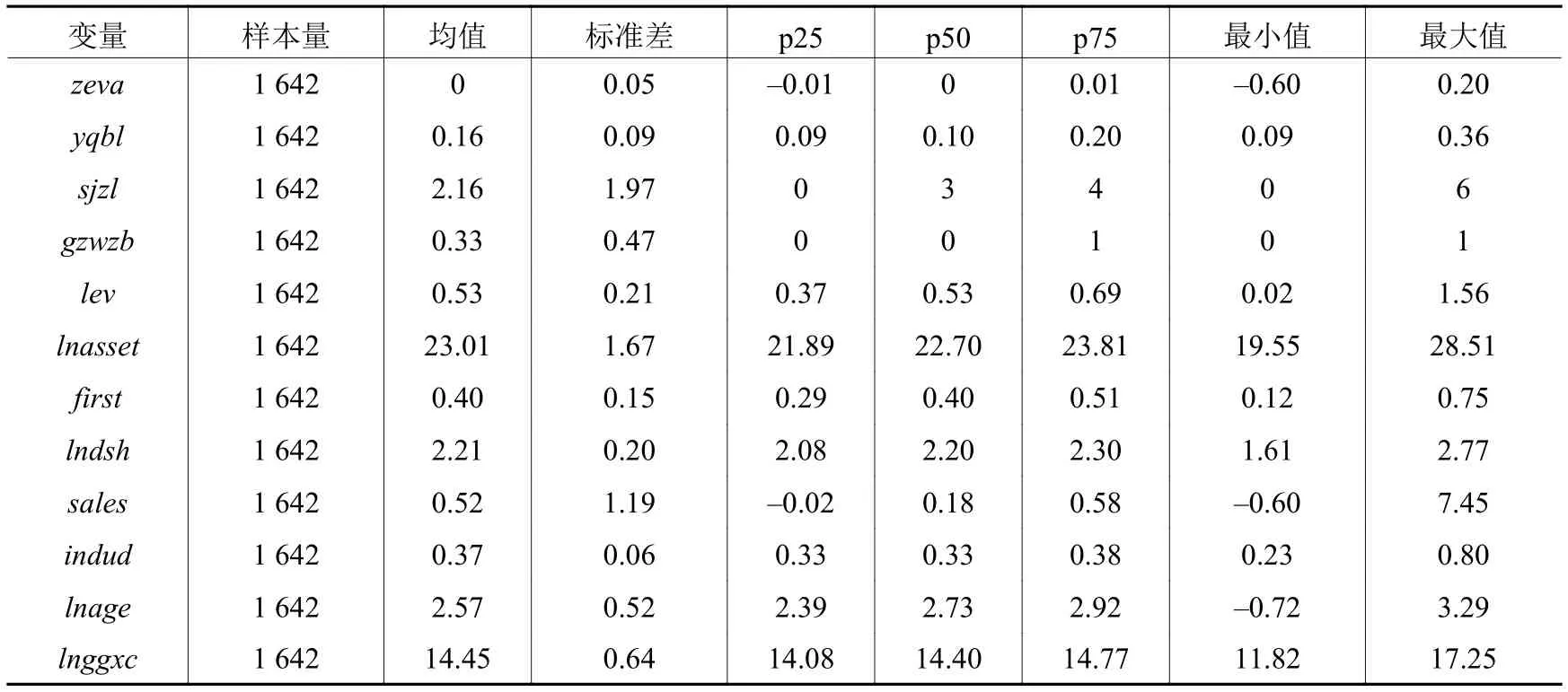

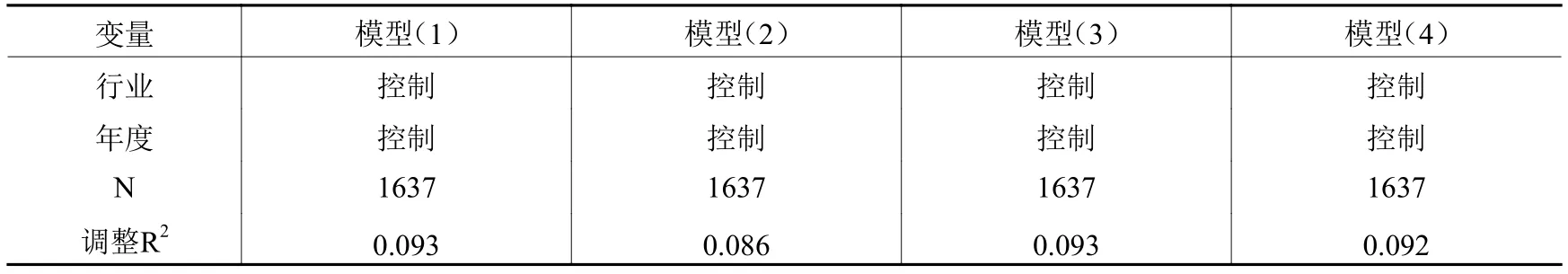

由表1可知, zeva最大值为0.20,最小值为-0.60,均值为0,表明我国中央企业控股上市公司的国有资产保值增值情况存在较大差异;yqbl的最大值为0.36,最小值为0.09,均值为0.16,表明审计署每年审计中央企业占中央企业总数的比例较低,且各年之间差异较大,有待进一步提高;sjzl的最大值为6,均值为2.16,表明审计署每年实施国有企业审计检查的内容种类较多,范围较大,但是各年审计内容范围具有较大差异;gzwzb的均值为0.33,表明国资委对国有企业的监管职能转变为管资本之后的样本观测值占总样本的33%。

表1 描述性统计结果

(二)主要变量相关性分析

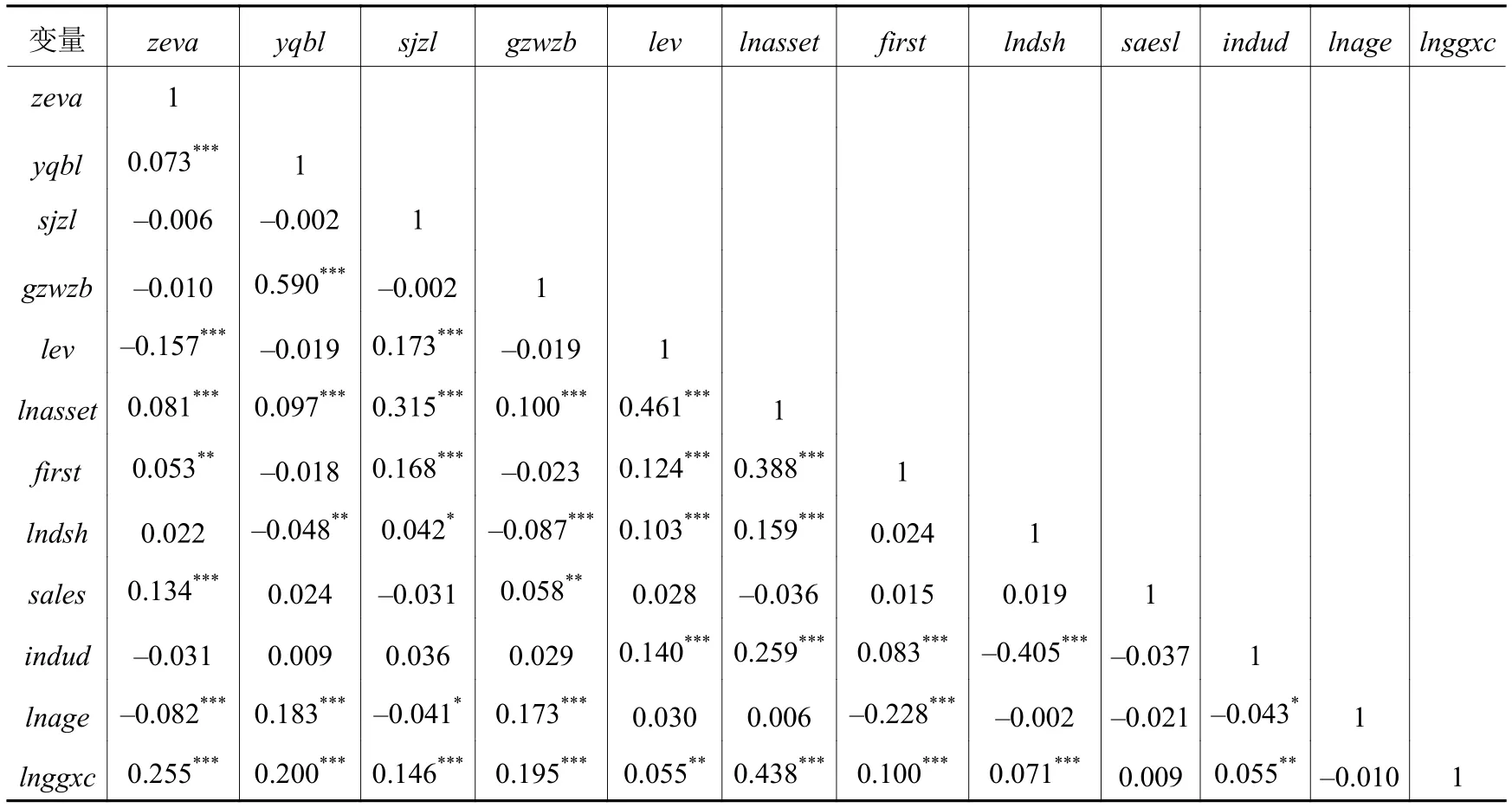

表2相关性分析结果表明:所有变量之间相关系数的绝对值都不接近于1,各变量之间不存在严重多重共线性的可能。zeva与yqbl在1%水平上显著正相关,初步验证了研究假设H1,即国有企业审计监督对象覆盖面与国有资产保值增值之间存在显著的正相关关系。

表2 各主要变量相关性分析

(三)回归分析

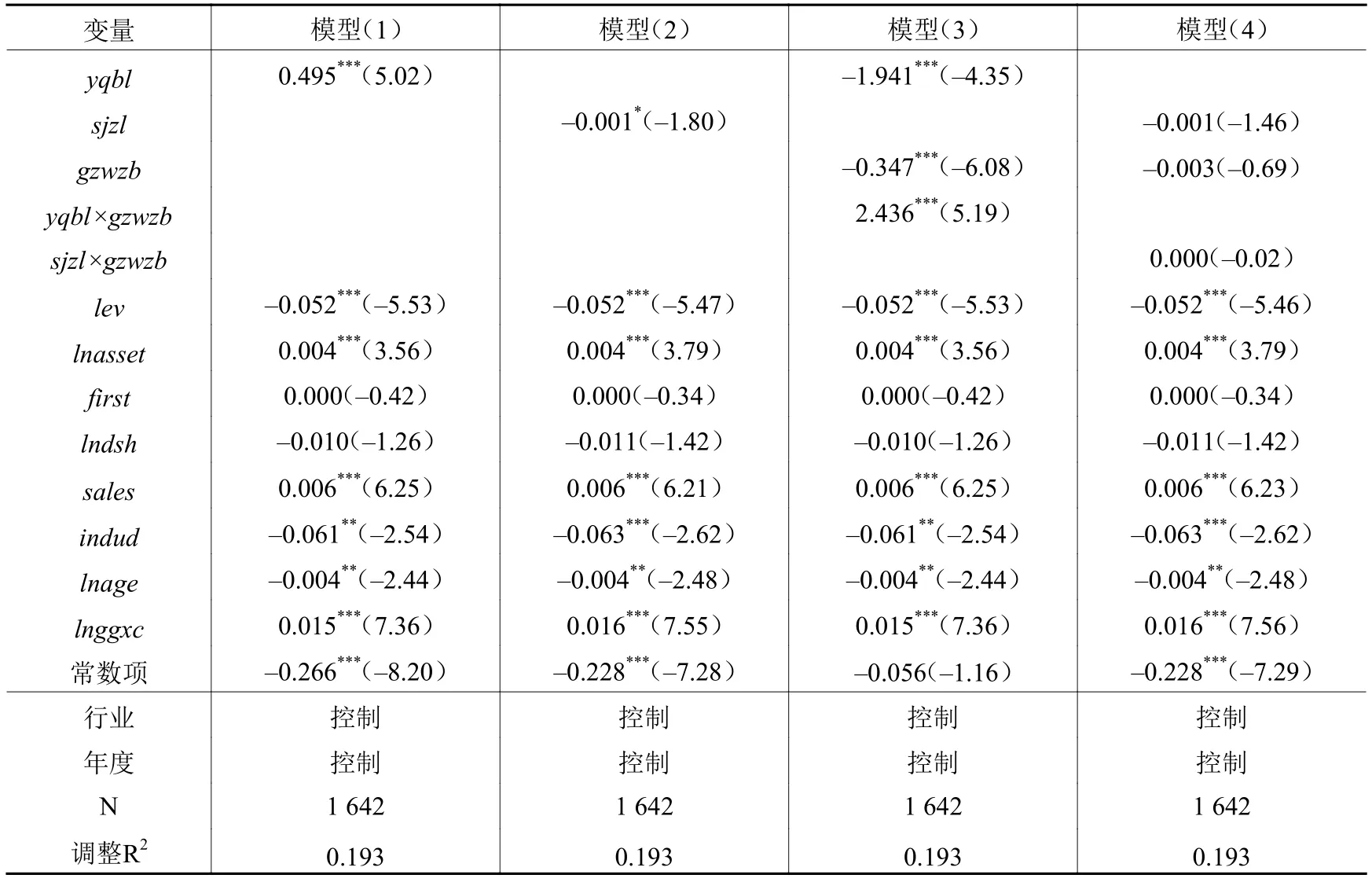

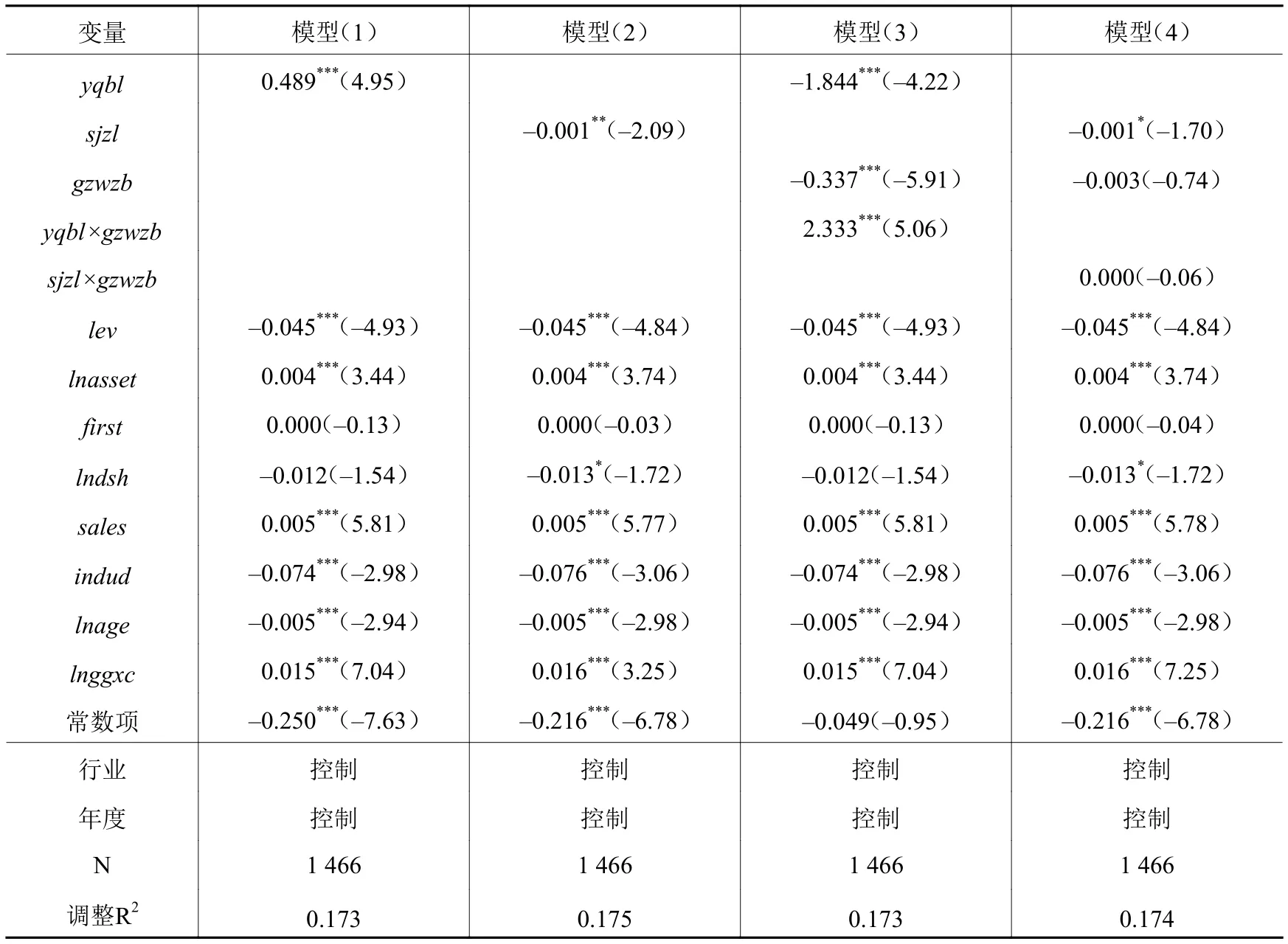

表3为国企审计、国资委监管与国有资产保值增值实证结果。由表3模型(1)可知,zeva与yqbl在1%水平上显著正相关,表明审计署对中央企业的审计对象覆盖面越大,越有利于督促国有资产保值增值,验证了假设H1。由表3模型(2)可知,zeva与sjzl在10%水平上显著负相关,表明审计署每年对中央企业审计监督的内容种类越多,越不利于促进国有资产保值增值。这可能是因为国家审计机关每年审计内容太多,受制于审计人员经历和专业背景限制,可能会造成监督精力分散,弱化了审计监督效果。因此,国家审计机关对国有企业的审计监督,每年应根据党和国家的中心任务,有所侧重,集中精力做好一两种审计,不能盲目追求审计种类的多样化,以防止“贪多嚼不烂”。由表3模型(3)可知,zeva与yqbl×gzwzb在1%水平上显著正相关,表明国资委以管资本为主的国有企业监管职能转变显著增强了国有企业审计监督对象覆盖面与国有资产保值增值之间的正相关关系,验证了假设H3a。由表3模型(4)可知,zeva与sjzl×gzwzb不具有显著的相关性,表明国资委以管资本为主的国有企业监管职能转变不会影响国有企业审计监督内容覆盖面与国有资产保值增值之间的负相关关系,验证了假设H3b。这可能是因为国家审计机关与国资委之间存在对相同国有企业的重复审计问题,审计机关代表所有权对国有企业进行经济责任审计、财务收支审计以及专项调查审计等,国资委代表出资人对国有企业进行经济责任审计、专项审计、财务决算抽查审计和会计信息质量复核审计等,二者之间审计的内容种类侧重点既有相同的方面,也有不同的方面,但是二者审计的对象是相同的,且上述研究表明审计种类的增加不利于促进国有资产保值增值。

表3 国企审计、国资委监管与国有资产保值增值实证结果

(四)稳健性与内生性检验

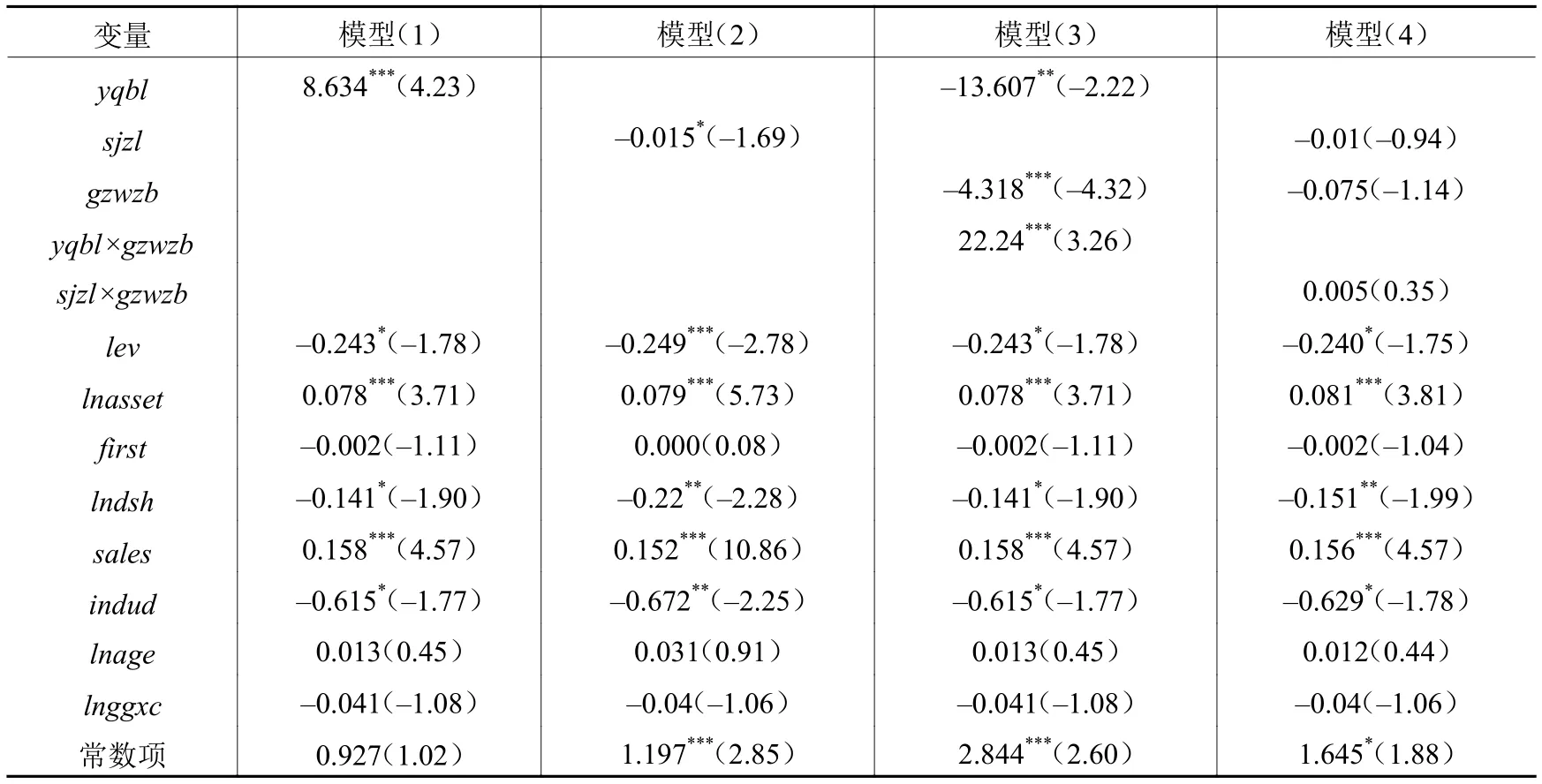

1. 变换国有资产保值增值测度指标。本文采用《国有资产保值增值考核试行办法》中规定的国有资产保值增值测度指标,即国有资产保值增值率作为被解释变量进行实证检验(吴秋生和郭檬楠,2018a;祁怀锦等,2018),用zzl表示。由表4可知,zzl与yqbl在1%水平上显著正相关;zzl与sjzl在10%水平上显著负相关;zzl与yqbl×gzwzb在1%水平上显著正相关;zzl与sjzl×gzwzb不具有显著的相关性,研究结论不变。

表4 资本保值增值率作为因变量稳健性检验结果

续表4 资本保值增值率作为因变量稳健性检验结果

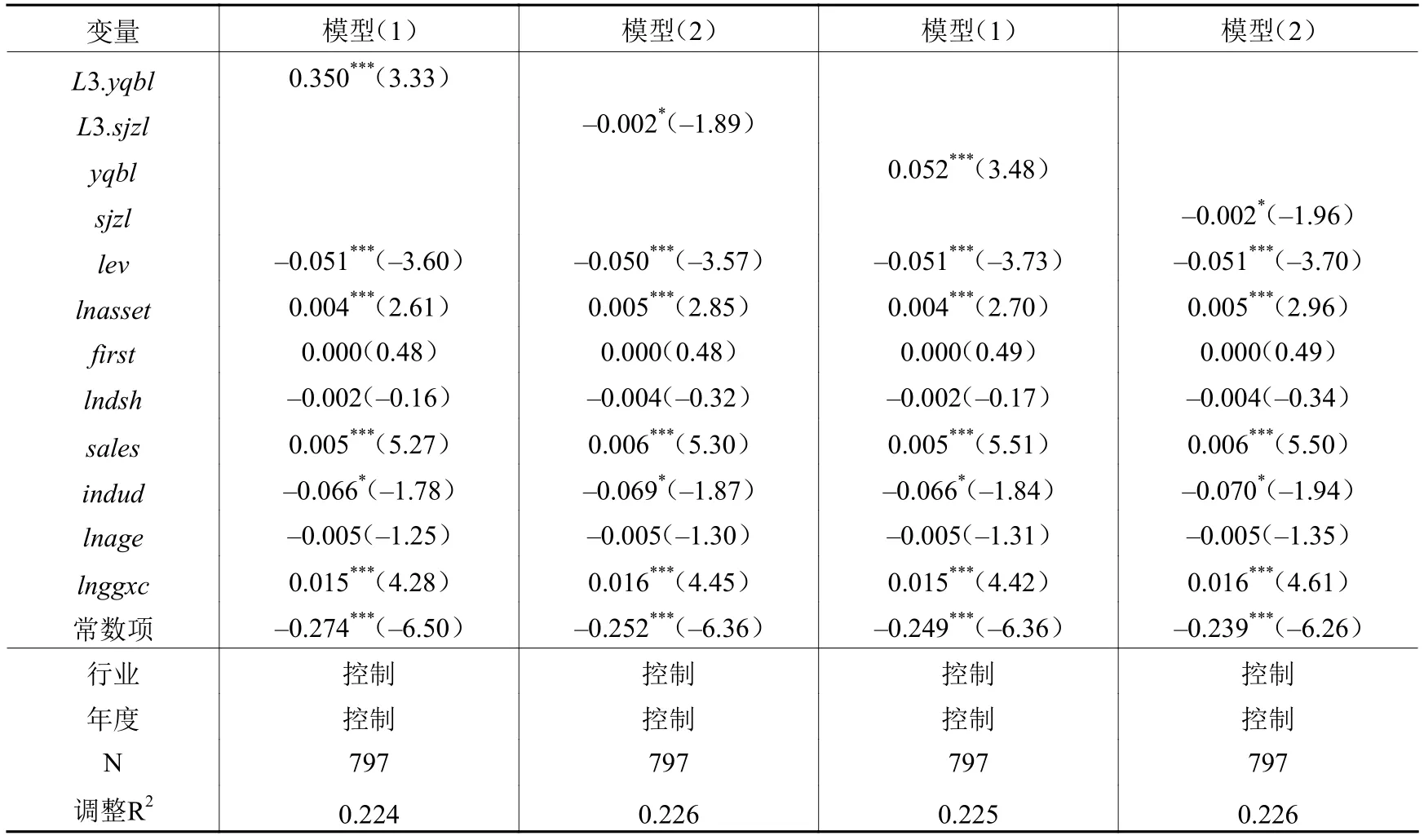

2. 本文采用倾向得分匹配法、工具变量法和两阶段最小二乘法解决可能存在的内生性问题。首先,本文采用logit回归,选取财务杠杆、公司规模、控股股东持股比例、董事会规模、主营业务收入增长率、独立董事比例、公司年龄、高管薪酬、年度和行业等特征因素作为自变量,以公司是否被审计作为因变量,在计算概率的基础上采用1∶1最邻近匹配法进行样本匹配。在通过平衡性检验的基础上,本文采用上述模型重新进行实证检验。由表5可知,zeva与yqbl在1%水平上显著正相关;zeva与sjzl在5%水平上显著负相关;zeva与yqbl×gzwzb在1%水平上显著正相关;zeva与sjzl×gzwzb不具有显著的相关性,研究结论不变。其次,蔡利和马可哪呐(2014)研究发现国家审计对国有企业经营业绩的提升功能具有一定的延续性,集中体现在审计结果公告后连续的两个期间内。因此,本文以国家审计监督对象和内容覆盖面的滞后三期作为工具变量进行内生性检验。由表6可知,zeva与L3.yqbl在1%水平上显著正相关;zeva与L3.sjzl在10%水平上显著负相关,研究结论不变。最后,本文使用两阶段最小二乘法,以滞后三期的国家审计监督对象和内容覆盖面作为工具变量进行实证检验。由表6可知,zeva与yqbl在1%水平上显著正相关;zeva与sjzl在10%水平上显著负相关,研究结论不变。

表5 基于PSM方法的内生性检验结果

表6 基于工具变量法和两阶段最小二乘法的内生性检验结果

六、研究结论与不足之处

本文依据2013-2018年审计署公布的中央企业财务收支审计结果公告,选取2012-2017年商业类中央企业控股上市公司为样本,基于国有企业审计监督对象覆盖面和每年内容覆盖面两方面,实证检验了国家审计覆盖面与国有资产保值增值之间的关系以及国资委职能转变对二者关系的调节效应。研究发现:第一,国有企业审计监督对象覆盖面的扩大可以有效促进国有资产保值增值,而每年审计监督内容覆盖面的增加则不利于促进国有资产保值增值;第二,国资委以管资本为主的职能转变显著增强了国有企业审计监督对象覆盖面与国有资产保值增值之间的正相关关系,但没有影响每年国有企业审计监督内容覆盖面与国有资产保值增值之间的负相关关系。因此,国家审计机关应该利用国有企业监管体制改革的有利时机,正确推进国有企业审计监督全覆盖,积极扩大国有企业审计监督对象覆盖面;明确国有企业审计职责边界,根据每年党中央和国家的工作重点,有侧重地选择国有企业审计监督内容;与国资委等国有企业监管机关一起构建权威高效、协同、全覆盖的国有企业外部监督机制,以促进国有企业高质量发展,推动国有企业深化改革,有效防止国有资产流失,实现国有资产保值增值。

本文的不足之处在于,研究样本主要来源于审计署公布的中央企业审计结果公告,研究结论难以适用于地方国有企业。本文对于每年国有企业审计监督内容覆盖面的测度可能存在遗漏的情况,即可能存在国家审计机关审计了某项内容但没有向社会公布的情况,例如经济责任审计,虽然这不会改变本文的基本结论,但可能影响结论的可靠性。造成上述问题的主要原因在于国家审计机关对于国有企业审计的相关数据尚未全部公开,获取更多数据的困难较大,因此,有待于国家审计机关披露相关数据之后,进一步深入研究和实证检验。