颜文姜孝妇故事文本史实依托探析

——基于区域历史地理视角的考察

2019-02-13吴庆,王蕊

吴 庆,王 蕊

(1.南京大学 历史学院,江苏 南京 210093;2.山东社会科学院 历史研究所,山东 济南250002)

北宋以后,作为一座以工商业为主的新兴城镇,颜神镇在鲁中地区迅速崛起,随着该镇经济、政治地位的提升,在当地流传已久的颜文姜孝妇故事开始引起人们的关注。颜神镇即清初名士孙廷铨的桑梓之地,他著有《颜山杂记》一书,其中辟专章深入考述了孝妇故事的源流问题,又在《笼水辨》一文中以实证的思路指出了故事情节的自相抵牾之处[注]参见孙廷铨撰《颜山杂记》,《影印文渊阁四库全书》第592 册,台北商务印书馆,1986 年,第800-802 页。;刘心明尝试拓宽孝妇故事源头的研究维度,其《博山孝妇故事探源》一文,以长时段、大空间的广阔视野展开探讨,研究方法颇具新意[注]详见刘心明: 《博山孝妇故事探源》,《民俗研究》,2003 年第1 期。;近年来,关于孝妇故事的研究日益细致深入,研究角度趋向多元,成果丰硕,其中又以从孝文化、庙会、民间信仰等角度展开论述者居多[注]参见周光华: 《孝文化及颜文姜祠索探》,《管子学刊》,2003 年第2 期; 任滨雁: 《试论博山地区颜文姜传说及信仰》,《民间文化论 坛》,2013 年第4 期; 秦海滢: 《明清时期山东孝妇河畔的望族———以淄川地区为中心》( 中山大学博士后报告,2006 年) ; 陈杰: 《试论颜文 姜信仰存在的原因》,《民族遗产》,2010 年第6 期。。就研究范畴而言,上述成果皆属文学研究,相形之下,顾颉刚主张研究民间故事应“不立一真,惟穷流变”[1]273,则是一种全新的民间文学研究范式,这种范式在20世纪20年代系统探讨孟姜女故事的过程中创立,主张回归历史本体,将故事文本中抽象的文学意象放回其发生的实际历史时空中,文史结合,在梳理故事文本流变脉络的基础上,阐释影响故事情节转变的因素,探究其中共性的具体真实。本文即采取这一研究范式,首先梳理出颜文姜孝妇故事文本流变的脉络,而后以区域历史地理的视角挖掘文本中蕴含的历史真实,深入探讨故事文本形成的史实依托,明确故事文本流变的宏观历史背景,进一步挖掘其中丰富的文化内涵。

一、故事文本概要

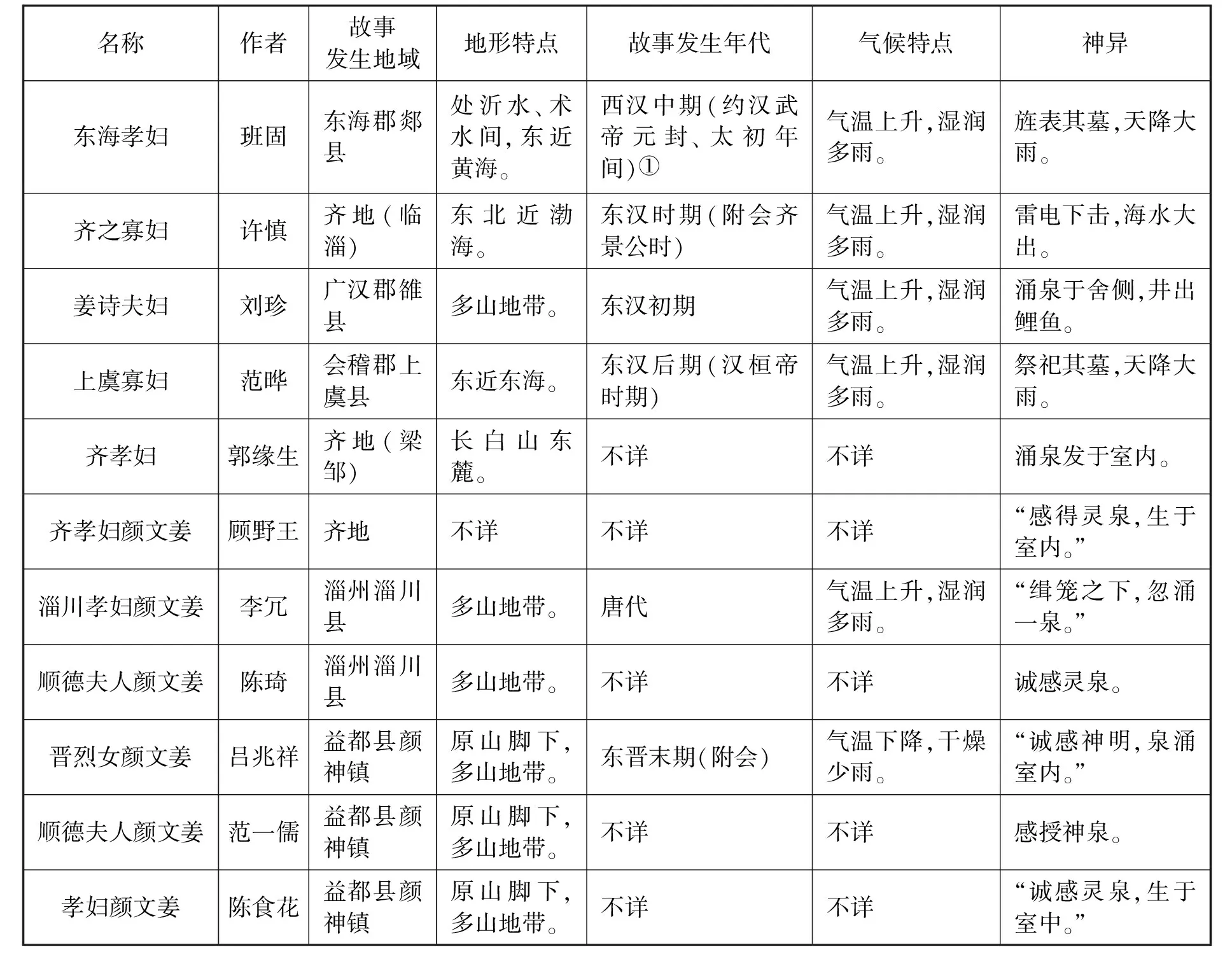

目前仍可稽考的颜文姜孝妇故事文本共有11种,其中,7种为直接文本,4种为关联文本,我们可以把这些文本视为一个整体加以探讨[注]各种孝妇故事文本的完整表述,参见刘心明:《博山孝妇故事探源》,《民俗研究》,2003年第1期。。无独有偶,施爱东在研究孟姜女故事时,提出在各种孟姜女故事文本中存在着一些基本节点,这些节点由各种文本中集体共享的、稳定的因素组成,一个自足的逻辑体系由此建立,如若某个节点发生改变,会引起连锁反应而导致严重后果,既有的故事主题基本消解,原先的逻辑结构崩塌重构[2]。鉴于同是民间故事,亦可运用此种方法分析颜文姜孝妇故事文本,然而需要指出的是,孟姜女故事各种文本具有比较严密规整的基本节点,而颜文姜孝妇故事的基本节点却非常松散,孤立的文本个体研究意义不大,比较适合紧紧抓住孝妇的孝行引发奇异现象这一关键点进行类型化的对比分析。因此,对各种颜文姜孝妇故事文本的详细内容,本文不再详细罗列,而是将文本中的关键因素进行梳理比较,列表如下,以便于掌握文本流变的大致脉络。

附表1:颜文姜孝妇故事文本简表[注]此表参见拙作:《颜文姜孝妇故事文本叙事结构探析——基于地域文化视角的考察》,《聊城大学学报(社会科学版)》,2017年第3期。孝妇故事的最初文本如何,已无从稽考,此表所列仅为现存文献中的可见文本;除少数史籍中所载孝妇故事的发生时间、地点可作直接的实证研究外,其余文本所载故事只能按照文本内容指向的逻辑上的发生时间、地点进行分析处理;此表所收录的文本,皆在故事发生地域、发生年代、孝妇孝行、孝感神异诸因素中的某一个或几个因素上具有一定的相似性或关联性,故而归为一个大的系统,并最终归结到博山的颜文姜孝妇故事文本,不符合此条件的其他文本,未纳入表中;表中的前4种孝妇故事文本为颜文姜孝妇故事的关联文本,后7种为颜文姜孝妇故事文本。

在上述颜文姜孝妇故事文本中,其人的孝行本身与出现的所谓神异现象本身在逻辑上皆可为客观发生的史实,而将两者主观的加以联系则属于思想的范畴,是个文化问题,也是个文学表述的问题。对待诗歌、故事、传说、小说等文献资料,不当苛求其所记载的具体的某人某时某地某事与历史客体一一对应,要观其大节,进行宏观把握,“因其虽非个性的真实,却有通性的真实”[3]157,“虚构的故事能体现普通的真实”[4〗155,表达普遍的真理,非事实中往往包含着事实。也就是说,排除孝妇故事文本中的虚构因素,其情节的发生应该具备必要的史实依托,由此,我们可以着眼于典型情节与典型环境,尝试具体分析其中的区域历史地理信息,或可对照相应历史阶段及地理区域的相关情况。

二、故事文本与地形地貌、气候因素

由附表2可知,大凡言孝妇之神异现象为涌泉者,其文本指向发生地域皆为多山地带。根据自然地质构造的基本原理,在山脉的边沿地带,石灰岩层裂缝与岩溶现象多发多见,大气降水通过石灰岩缝隙渗入地下,沿着岩层的倾斜方向流动,如果遇到岩体的阻挡,地下水承压溢出地表,便能形成涌泉。广汉郡雒县群山环绕,地处山间谷地,山水下渗,自易涌泉;梁邹故城西南为长白山群峰,长白山有“副岳”之称,山体庞大高耸,在山地与山前平原的结合部位往往出泉,这符合地下水运行的一般规则;淄川、博山东西南三侧皆山峦连绵,南高北低,处于漏斗形的淄博盆地南部底端,水脉从三面来集,众多的泉水由此得以形成。邹平、淄川、博山等地的泉流分布情况,在清代以来篡修的县志中有着明确而详尽的记载,绝非虚言妄语,清泉甘冽,不但是一时的风景名胜,也能演化为雅致的文学意境并激发优美的文学想象。梁邹县故城位于今山东省滨州市邹平县韩店镇旧口村北1.5公里处,可由邹平县志观其周边泉水分布情况,知有醴泉、范公泉、灵泉、乳泉、圣水泉等11处泉水[注]参见栾钟垚:《邹平县志》,《中国方志丛书·华北地方》第358号,成文出版社有限责任公司,1976年,第588-593页。;淄川县泉水众多,著录于县志者有蓝泉、圣水泉、龙王泉、白云泉、甘泉、柳泉等44处[注]参见张鸣铎:乾隆《淄川县志》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第六册,凤凰出版社,2004年,第50-51页。;博山县之泉水著录于县志者有大洪泉、药王泉、柳林泉、观音泉、石马泉等29处[注]富申:乾隆《博山县志》,收入《中国地方志集成·山东府县志辑》第七册,凤凰出版社,2004年,第14-15页。。可见,在多山地带出现涌泉是正常的自然现象,而孝妇故事文本对神异现象发生地点的选择更像是一种有意识的安排,有着明确的史实依托,文学虚构与区域地理实物之间存在着明显的联系。

附表2:孝妇故事文本所含地形与气候信息对应简表[注]表中对相关年代气候特点的判定以竺可桢先生的研究结论为依据,详见竺可桢:《中国近五千年来气候变迁的初步研究》,《考古学报》,1973年第1期。

名称作者故事发生地域地形特点故事发生年代气候特点神异东海孝妇班固东海郡郯县处沂水、术水间,东近黄海。西汉中期(约汉武帝元封、太初年间)①气温上升,湿润多雨。旌表其墓,天降大雨。齐之寡妇许慎齐地(临淄)东北近渤海。东汉时期(附会齐景公时)气温上升,湿润多雨。雷电下击,海水大出。姜诗夫妇刘珍广汉郡雒县多山地带。东汉初期气温上升,湿润多雨。涌泉于舍侧,井出鲤鱼。上虞寡妇范晔会稽郡上虞县东近东海。东汉后期(汉桓帝时期)气温上升,湿润多雨。祭祀其墓,天降大雨。齐孝妇郭缘生齐地(梁邹)长白山东麓。不详不详涌泉发于室内。齐孝妇颜文姜顾野王齐地不详不详不详“感得灵泉,生于室内。”淄川孝妇颜文姜李冗淄州淄川县多山地带。唐代气温上升,湿润多雨。“缉笼之下,忽涌一泉。”顺德夫人颜文姜陈琦淄州淄川县多山地带。不详不详诚感灵泉。晋烈女颜文姜吕兆祥益都县颜神镇原山脚下,多山地带。东晋末期(附会)气温下降,干燥少雨。“诚感神明,泉涌室内。”顺德夫人颜文姜范一儒益都县颜神镇原山脚下,多山地带。不详不详感授神泉。孝妇颜文姜陈食花益都县颜神镇原山脚下,多山地带。不详不详“诚感灵泉,生于室中。”

①据《汉书》卷十八《外戚恩泽侯表第六》,于定国以丞相于宣帝甘露三年(前51年)封西平侯,十一年后薨,则在元帝永光三年(前41年),这与同书卷七十一于定国本传中所言他于永光元年罢相就第后“数岁,七十余薨”相吻合。则于定国最早生于武帝元狩三年(前120年),最晚生于武帝元鼎六年(前111年)。此处文本记载定国之父于公任东海郡决曹时所为,据定国本传,于公此前曾任郯县狱史,依当时制度,他出任县吏当在20岁左右,再至郡决曹当在30岁左右,汉代男子16岁即可婚娶,一般情况下,20岁左右生定国,则可推测东海孝妇之事发生在武帝元封元年(前110年)至武帝太初四年(前101年)左右。于公任职年龄的推断,依据熊伟:《秦汉监察制度史研究》,天津人民出版社,2011年,第237页;汉代男子婚配年龄的推断,依据瞿同祖:《汉代社会结构》,上海人民出版社,2007年,第40页。

由附表2亦可知,东海孝妇、上虞孝妇与齐之寡妇三个文本以“天降大雨”或疾风暴雨时的“雷电下击”为神异现象,而其文本指向发生年代为西汉中期至东汉后期,正是气候温和多雨的历史时段。根据历史气候学的研究,两汉时代正处于大理冰期结束后的第三个温暖期,这一时期从公元前800年左右持续到公元200年左右,高于现代年平均气温1℃~2℃[注]详见马新:《历史气候与两汉农业的发展》,《文史哲》,2002年第5期。。一般来说,气候的温暖可以直接导致一个地区降水水平的明显提高,故而有关两汉时期出现大雨、霖雨、淫雨的记载大量存在于《汉书》与《后汉书》的《五行志》中。如《汉书·五行志》中有下列记载:“高后三年夏,汉中、南郡大水。四年秋,河南大水。”“文帝后三年秋,大雨,昼夜不绝三十五日。”“元帝永光五年夏及秋,大水。颍川、汝南、淮阳、庐江雨,坏乡居民舍,及水流杀人。”“成帝建始三年夏,大水,三辅霖雨三十余日,郡国十九雨,山谷水出。”[5]1346-1347《后汉书·五行志》中也有同类记载:和帝永元十年,十三年,十四年,十五年,皆“淫雨伤稼。”安帝“元初四年秋,郡国十淫雨伤稼。”安帝“永宁元年,郡国三十三淫雨伤稼。”安帝“建光元年,京都及郡国二十九淫雨伤稼。”安帝“延光元年,郡国二十七淫雨伤稼。”桓帝“延熹二年夏,霖雨五十余日。”灵帝“建宁元年夏,霖雨六十余日。”灵帝“熹平元年夏,霖雨七十余日。”灵帝“中平六年夏,霖雨八十余日。”[6]3269-3270以上仅为五行志中的部分记载而已,汉武帝及其后的各帝纪中关于大雨的记录更是不胜枚举,限于篇幅,在此不再一一罗列。可见两汉时期降雨的充沛与频繁,其中较大强度的降雨占据很大比例,往往淫雨成灾。在这样的总体气候背景下,在以两汉时期为孝妇故事发生年代的文本中出现地方官“旌表其墓”后即“天降大雨”或因其蒙冤而“雷电下击”的情节是完全可以接受的,因为这样的自然现象在当时的人们看来是司空见惯的,根据阴阳五行的观念,却又充满着某种神秘的政治寓意。

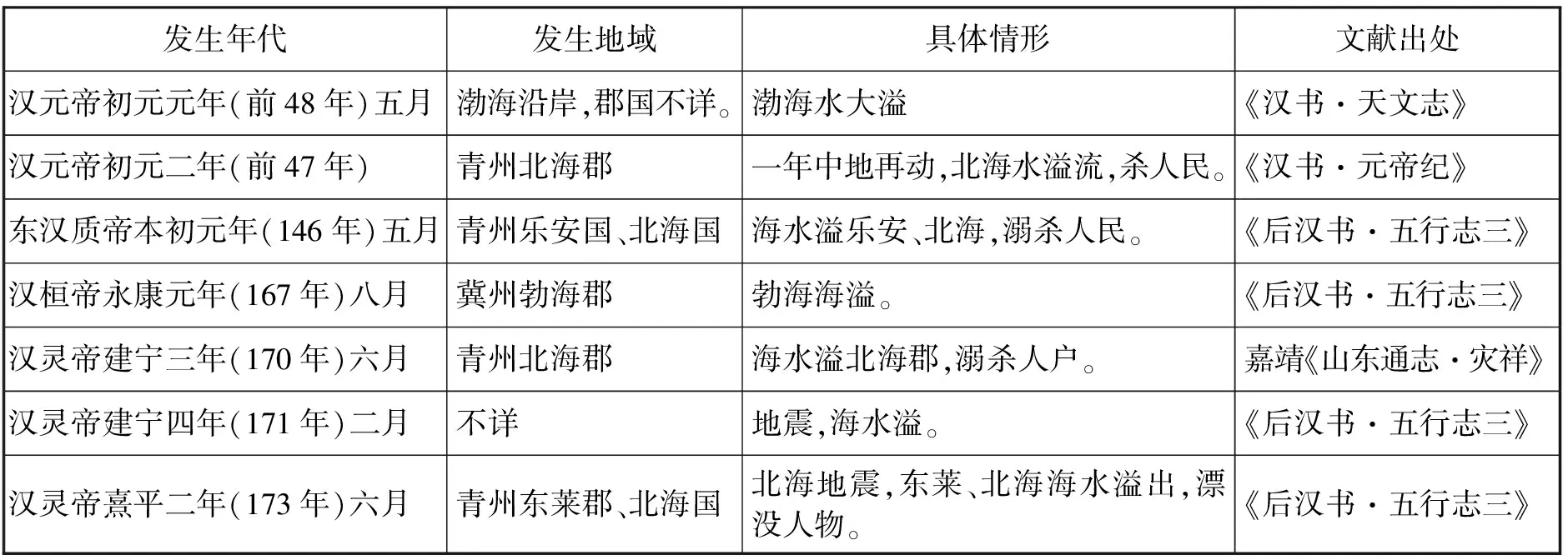

在齐之寡妇的故事文本中,提到了“海水大出”的神异现象,尤其值得注意。文本作者许慎生活的东汉中后期,海溢事件多有发生,而且集中于邻近临淄的北海、乐安等郡国,所以无论是地理方位还是自然现象本身,“海水大出”的情节都有其历史事实根据。据附表3,许慎至少应该能够知道西汉中叶及元帝时期的三次海侵事件,也可能知道东汉质帝时期的一次海侵事件,其发生地域由渤海沿岸进而具体到青州北海国一带,结合“海水大出”的景象,将其定位于齐国故地是顺理成章的选择。而东汉末期的高诱则能够了解更多的后续发生的青州北部、渤海南岸的齐地海侵事件,他继承许慎的训注,认同“齐之寡妇”的附会说法,也是完全可以理解的。大海是神秘莫测的,海水的溢出是非同寻常的现象,它在两汉时期的频繁发生,而且集中在渤海沿岸的青州、冀州地区,无疑会引起时人的高度关注,并试图寻求一种合理化的解释,在谶纬盛行的东汉,将海溢与人事政治联系起来进行解读似乎是容易为人接受的自然选择。

附表3:两汉时期海溢情况简表[注]两汉时期的海溢集中于渤海西岸、南岸,尤其以南岸居多,对勃海、北海、东莱等郡国即大体相当于今天山东省的东营、潍坊、烟台三市的沿海地带影响较大,其中还有个海岸线升降变化及陆地面积盈缩的问题,值得关注,此表容量有限,不能一一标明。魏晋至明清,海溢仍时有发生,但发生地域逐渐南移,黄海、东海沿海地带成为重灾区,对此史志多有记载,此表亦未涉及。

发生年代发生地域具体情形文献出处汉元帝初元元年(前48年)五月渤海沿岸,郡国不详。渤海水大溢《汉书·天文志》汉元帝初元二年(前47年)青州北海郡一年中地再动,北海水溢流,杀人民。《汉书·元帝纪》东汉质帝本初元年(146年)五月青州乐安国、北海国海水溢乐安、北海,溺杀人民。《后汉书·五行志三》汉桓帝永康元年(167年)八月冀州勃海郡勃海海溢。《后汉书·五行志三》汉灵帝建宁三年(170年)六月青州北海郡海水溢北海郡,溺杀人户。嘉靖《山东通志·灾祥》汉灵帝建宁四年(171年)二月不详地震,海水溢。《后汉书·五行志三》汉灵帝熹平二年(173年)六月青州东莱郡、北海国北海地震,东莱、北海海水溢出,漂没人物。《后汉书·五行志三》

三、故事文本与相关政区变迁

如果说孝妇故事文本指向发生地域从东海郡到齐地的变化可以从区域历史交通地理与文化地理的角度分析其传播路径,那么在齐地内部,尤其是与陇水即孝妇河发生直接联系后的地域变化,则与孝妇河流域政区格局的沿革变动有着密切的关系。据《水经注》卷八《济水》,陇水的河道流经为“陇水南出长城中,北流至般阳县故城西,南与般水会”,“陇水北迳其县,西北流至萌水口”,“陇水又西北至梁邹东南与鱼子沟水合”,“陇水又西北,迳梁邹县故城南” ,“又北,屈迳其城西”,“其水北注济”[7]212。也就是说,陇水流经之地主要为长城山即今博山区、盘阳故城即今淄川区、梁邹故城即今邹平县三个县级区域,就其自然的由南到北的流向而言,流经顺序应为博山→淄川→邹平,而孝妇故事文本指向地域的出现次序却恰恰是反其道而行之,即邹平(梁邹)→淄川(般阳)→博山(颜神镇),这种明显的反差意味着从晋宋之际到明清时期,孝妇河流域的政治、经济重心有一个逐步南移的过程,相关政区的地位有个此起彼落的变化过程。据附表4可知:西晋时,梁邹、淄川地域皆设县,地位相近;至刘宋时,宋、魏隔黄河、济水对峙,梁邹因地当要冲而备受重视,“居全齐之要,水陆道冲,青冀二城,往来要路”,“梁邹严固,地据中齐,粟支十载,控弦数千万”[8]966-967,侨置幽州与平原郡,刺史、太守同驻一城,与冀州刺史所驻历城、青州刺史所驻东阳城成“品”字形态势,互为犄角,以资防御,共同扼守青齐地区,梁邹居中呼应,可谓紧要之地,而淄川仅侨置清河郡,无州级建制,地位相对较低;北魏、北齐时,二地先同为郡,后同为县,地位持平;自隋代开始,历唐、宋、金、元,淄川为州、路级政区治所,而梁邹一带仅设县,且归淄州统辖,孝妇河流域的政治中心自北向南移动,这是一个明显的变化,从侧面反映出金代以来随着都城的大幅度北移而引发的全国经济、政治、交通地理格局的重大变动,东西方向交通的重要性下降,南北方向交通的重要性上升,具体到孝妇河流域内,表现为梁邹所代表的济水水路交通及东西陆路交通的衰落,而以淄川为代表的南北陆路交通的崛起[注]关于唐代以来山东半岛交通格局的变化与政区变动的关系,参见严耕望:《唐代交通图考》,“中央”研究院历史语言研究所专刊之八十三,1985年,第2109-2136页及侯仁之:《淄博市主要城镇的起源和发展》,收入《历史地理学的理论与实践》,上海人民出版社,1979年,第336-389页。;唐代,淄川、邹平皆为上县,至北宋,淄川为望县,而邹平为中下,这反映出孝妇河流域人口与经济重心的南移,北宋以来,黄河下游屡次决口,河道变动频繁,泛滥成灾,济水(清河)水量下降,河道逐渐湮塞,交通运输功能日益丧失,水患明显加重,宋太祖乾德三年七月“淄州、济州并河溢,害邹平、高苑县民田”,乾德四年八月“淄州清河水溢,坏高苑县城,溺数百家及邹平县田舍”,另有多处齐州河决及齐州、淄州大水害田的记载,甚至有宋太宗太平兴国九年八月“淄州霖雨,孝妇河涨溢,坏官寺、民田”的情况出现[9]1319-1322,孝妇河上游和中游多经丘陵地区,河道比较稳定,水灾较少,对淄川影响很小,而邹平地处平原,黄河与济水对其破坏较大,此当为其总体地位下降的重要原因;明、清时期,邹平、淄川皆为县,地位复归平等,然博山由无专设政区而至金代置镇,终至清代单独设县,并以其繁荣的工商业迅速崛起,成为孝妇河流域新的经济重心,这是又一个明显的变化。所以,同样是叙述孝妇故事,刘宋郭缘生提及梁邹,而唐代李冗则曰淄川,明清以来只言颜神镇、博山,皆因其地于其时为孝妇河流域之政治、经济重心所在的缘故,孝妇故事文本的流变轨迹与相关地域的政区变迁、经济升降存在着一种互动、暗合的默契,此中曲折,耐人寻味。

结语

通过上述分析,我们可以清楚地发现颜文姜孝妇故事文本中所蕴含的丰富的区域历史地理信息。结合不同历史时期的宏观的气候特点及相关地域的地形地貌状况,对比故事文本中的神异情节,其间的呼应与契合若隐若现,故事之中分明有历史,只不过将具体的历史抽象化而加以文学式的表述;降雨、雷电、涌泉、海溢,皆有其史实依托,但要形成一种典范的文化意象而具有象征作用,不但需要阴阳五行、谶纬经学等理论的支撑,也需要较大数量规模且有持续性的现实存在作为依托,这与宏观的区域历史地理环境直接相关[注]关于“齐地”区域文化的形成与特色,可参见拙作:《先秦时期齐地古国考论——兼及齐文化之形成》,《山东师范大学学报(人文社会科学版)》,2014年第1期。;自然现象充分展现了天地的神秘莫测与无穷的力量,使当时的人们在谶纬思维的引导下更容易将其与社会、政治问题联系在一起,以此阐释历史上的自然现象,并与虚构的故事情节相结合,以此警示后人的行为;孝妇故事文本在孝妇河流域的指向发生地域有一个自北向南的变动过程,其方向与孝妇河的自然流向恰恰相反,此种看似不合理的情况,却反映了正常的历史发展过程,这从另一个角度说明了该流域的政区变迁和经济变动,也就是说,文本对孝妇河的附着是以自然地理事物为基础的,而文本内容与河流名称、沿河政区的联系却无疑是社会性的。以此类推,扩而论之,我们甚至可以发现,就孝妇故事发生区域的地理方位而言,以两汉徐州东海郡为起点,向南延伸,则涉淮过江而到达江南的扬州会稽郡,这恰是我国古代沟通大江南北的东线交通干道的走向;从东海郡往北行进,沿沂水、沭水河谷至二水发源的沂山穆陵关一带,再至以临淄为核心的齐地中心区域,这正与汉唐时期联系泰沂山系南北区域的要道—大岘山道(穆陵关道)的走向基本一致;由临淄向西至梁邹城,此乃从西晋至明代的一千多年间连通山东半岛东西的陆路干道—青齐大道的走向;自梁邹城溯陇水河道至其发源地所在的淄州淄川县境内,再到颜神镇或博山县,这大概是唐宋以来日益重要的连接鲁中山地南北的莱芜谷道(青石关道)的走向;作为陇水发源地的颜神镇或博山县成为孝妇故事的最终落脚点,我们可以比较清晰的看出孝妇故事本身以由南到北、从东到西、再由北折向南的方向次序沿着当时的交通干道长久传播的历史轨迹;交通干道的走向就是孝妇故事文本演变的路径方向,这与区域历史交通地理的变化逻辑完全相符,也契合文化传播的基本原理。看似简单的孝妇故事文本,尽管内容大同小异,但其出现年代、指向地域、神异表现乃至行文细节的微小变化都凝练了复杂的历史信息,以相关的历史文化资料为支撑进行深入解读,互相发明印证,可收管中窥豹之妙用。

附表4:西晋至明清三县政区变迁简表

颜文姜孝妇故事起源于民间,是民众的创作,先以口耳相传的形式流播,而后被知识阶层记录成文本,进入文人加工改造的轨道,但这并不意味着口耳相传的故事版本消失了,它仍以原有的方式流传变迁,与形成文本的故事内容并存。即使到了官方文本定型的明清时期,民间社会仍在按照自己的理解与需求去继续诉说着民众心目中的孝妇形象,情节、神异仍在变化,孝妇的人物关系越加复杂,神力更加强大,或者治水,或者拯救苦难,民众的关注点始终是务实而功利的,与士大夫群体的视角截然不同。我们完全可以大胆的推测,来日此等民间话语再次写入文本,将是又一次的上下互动、雅俗交融,形成的新文本必然会蕴含更加丰富的历史信息,成为不可多得的直接史料。顾颉刚探究孟姜女故事文本,认为文本的流变中蕴含着最为普遍和真实的民众心理,这是从传统史料文献中难以获得的,因为后者往往只能从知识阶层或官方的角度观察社会,结论难免片面,故事文本因自身的民间起源正好可以弥补这一缺陷,使我们可以尽量全面的看待历史。颜文姜孝妇故事文本也可以做这样的分析,其中的信息不仅可以印证历史,更可以使我们重新审视对一个时段一个区域范围内的社会思想、文化、风俗的认识,尤其是对基层民众思想与心理的认识,以尽力避免之前研究中主要关注上层文化的局限,这对区域历史地理尤其是区域历史文化地理的资料搜集与深入探讨具有一定意义,孝妇故事如此,其他故事也是如此。