北京居民体育活动现状及其对居民情绪的影响

2019-02-12仇悦张国礼

仇悦 张国礼

北京体育大学心理学院(北京 100084)

近些年来,中国体育人口增速明显[1],但实际上人们的体育活动时间、频率和强度与美国运动医学学会(ACSM)和美国疾病预防控制中心(CDC)提出的“经常锻炼”标准仍存在差距[2]。在ACSM和CDC联合颁发的《体力活动和大众健康指南》中,将体力活动分为基本体力活动和健康促进体力活动,分别指低强度的日常活动和中等及以上强度的体力活动,通常体力活动指南中的体力活动指健康促进的体力活动,即体育活动[3]。体育活动指借助体育运动的体力活动,指有意地培养自身身体素质,借助走、跑、跳、投等多形式的身体活动,包含球类、游泳、登山、田径、武术等多种项目,不包括工作、家务等的基本体力活动[4]。在关于居民参与体育活动现状的研究中,仍有部分研究混淆了上述概念,且未在调查中区分学校体育与大众体育的参与情况,未将“自然体育人口”——学生排除在外,因此无法系统和全面地反映居民参与体育活动的实际情况[5]。鉴于此,本研究具体关注北京市常住居民在2016年的体育活动现状,并从活动时间、活动强度、活动频率出发,结合居民性别、年龄、受教育程度等人口学变量,分析北京居民体育活动的群体特点,科学地提出具体建议以促进全民健身。

行为和神经生物学的研究表明,体育活动对情绪、认知和心理社会性功能均存在积极作用[6-8]。而情绪作为一种高敏感性的心理指标,更易受身体活动的影响。情绪是人对客观事物的独特即时体验,是个体对于内外刺激是否满足个体需要而产生的伴有愉悦或痛苦的感受[9]。相关研究表明相比消极情绪体验的个体,具有积极情绪体验的个体在实际生活策略上做得更好,而仅仅一次短时有氧运动将有助于个体产生高峰体验、活力状态、能力感等美妙的情绪体验,同时攻克紧张和疲劳等消极情绪,并趋于稳定状态[5]。长时有氧运动以及力量训练带来的情绪效益效果量则更大[10]。纵观该类研究,大多是一次或长期体育活动干预后即刻测量运动情绪,即在运动中感受到的情绪体验,较少测量体育活动与日常情绪间的关系,也未划分具体情绪效价。此外,监测和评价体育活动的指标分为活动强度、活动时间和活动频率,不同指标的结合会对体育活动的情绪效益产生不同的影响。因此,本研究在调查北京居民体育活动现状的基础上,进一步研究体育活动各项指标与不同效价的日常情绪间的关系。

1 方法

1.1 研究对象

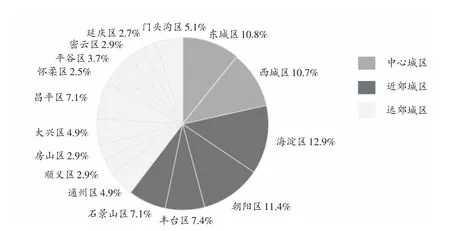

本次调查界定的对象为北京市常住居民,不包括在校学生。采用按比例配额方便抽样确定样本量:按照北京市统计局2015年末各区人口规模数据,采用分区定额的方法,确定各个城区的抽样样本量,分别从北京市16区选取20岁以上的常住居民进行问卷调查。调查被试1800人,有效被试1460人,有效率为81%。男性591人,女性869人。居住年限为34.87±18.43年,年龄为35.23±8.77岁。中心城居民314人(21.5%),近郊居民567人(38.8%),远郊居民579人(39.7%)。

图1 样本分布

1.2 工具

1.2.1 体育活动等级问卷

《体育活动等级问卷》(Physical Activity Rating Scale--3,PARS-3)由日本心理学家桥本公雄编制,梁德清等人引进、修订。该问卷共3道题,分别从活动时间、活动频率及活动强度3个方面来考察体育活动量。其中活动时间分为每次10 min以下、11~20 min、21~30 min、31~59 min、60 min以上;活动频率分为1次/月、2~3次/月、1~2次/星期、3~5次/星期、7次/星期;活动强度分为轻微强度(如散步、做广播操等)、小强度(如打太极拳等)、持久中等强度(如骑自行车、跑步等)、不持久大强度(如打羽毛球、篮球等)、持久大强度(如游泳、赛跑等)。体育活动量=强度×(时间-1)×频率。强度、频率与时间等级分别计1~5分,故分数范围为0~100分,19分以下为小活动量,20~42分为中等活动量,43分以上为大活动量[11]。本次调查内部一致性系数为0.66。

1.2.2 正性负性情绪量表

Watson和Clark等于1988年根据情绪二维结构编制的《正性负性情绪量表》(The Positive and Negative Affect Scale,PANAS),用于评定个体的正性和负性情绪。中文版正性负性情绪量表由黄丽等翻译。正性情绪因子(PA)由描述正性情绪的9个形容词组成;负性情绪因子(NA)由描述负性情绪的9个形容词组成,共18个条目[12]。全量表均采用1-5分的5级评分法。本次调查PA内部一致性系数为0.71,NA内部一致性系数为0.69。Robot指出,当量表项目数量小于10个时,内部一致性系数大于0.6,表明量表是有效的[13]。

1.3 统计学方法

采用SPSS22.0软件进行统计分析。釆用均数 ±标准差(±s)进行描述,卡方检验分析性别、年龄在体育活动强度、时间、频率上的差异,独立样本t检验分析性别在体育活动总量上的差异,单因素方差分析检验年龄、职业、受教育程度、收入在体育活动总量上的差异,以及体育活动强度、时间、频率、活动量在积极情绪与消极情绪上的差异。若P<0.05,采用事后检验(LSD法)进行组间两两比较。

2 结果与分析

2.1 北京居民参加体育活动的基本特征:时间、频率、强度

从调查结果来看,不同体育活动时间的人群分布是:每次参加体育活动的持续时间在21~30分钟的人数比例最高,为26.5%;其次为10~20分钟,为24.7%;有20.5%的人时间在31~59分钟以上;活动时间少于10分钟和1小时以上的人占少数,仅为13.4%和14.9%,具体见表1。进一步分析表明,男性在体育活动时间上普遍长于女性(χ2=53.59,P<0.001)。从年龄分布来看,参加体育活动的时间随年龄增加而显著提高(χ2=37.27,P<0.05)。20~39岁年龄组每次参加体育活动的时间在21~30分钟的人数比例最高,达到30%。40岁后的各年龄组人群每次活动的持续时间延长,每次活动时间在30分钟以上和1小时以上的人数比例明显增加,达到48.6%。

不同体育活动频率的人群分布是:每周活动1~2次的人数比例最大,为28.2%,这与2015年全国体育活动现状调查的结果一致[14]。其次是2~3次/月为26.4%;3~5次/星期为23.8%;1次/月为17.1%;7次/星期为4.5%,具体见表1。性别在活动频率上不存在差异。从年龄分布来看,参加体育活动的频率随年龄增加而显著提高(χ2=69.203,P<0.001)。如20~29岁年龄段,每月活动1~3次的人数比例为50.8%、40岁以上人群活动频率为3~5次/星期、50岁以上人群每周参加5次及以上频率体育活动的人数比例多达53.3%。这与2015年全国体育活动现状调查的结果一致[14]。

不同体育活动强度的人群分布是:每次进行轻微强度活动的人数比例最高,高达61.2%,其次是进行持久的中等强度和小强度活动的人数,比例分别为16.1%和12.5%;进行并不持久的大强度和持久的且大强度的活动占少数,仅为6.6%和3.6%,具体见表1。且性别在体育活动强度上差异显著(χ2=109.03,P<0.001),男性进行体育活动的强度显著高于女性。此外,年龄在体育活动的强度上差异显著(χ2=41.50,P<0.05)。如60~69岁的老人进行中等强度的体育活动较多,而20~29岁的青年进行大强度的体育活动较多,比例为33.6%。其余年龄阶段普遍进行轻微强度的体育活动,比例为65%。

如表1所示,69%的居民进行小运动量的体育活动,仅有18.2%和12.8%的居民进行中等和大量的体育活动。虽然有94.5%的居民认可体育活动的价值,但2016年北京市的体育人口仅为32.06%,相比2014年北京市的体育人口(37%)下降约5个百分点,不参加体育活动的居民从约1/5(20.07%)上升近1/4(24.18%)[13]。参加体育活动的强度和频率仍较低,并且呈现出非常不稳定的特点。这与美国运动医学学会提出的“将运动作为预防和治疗疾病的治疗手段”的标准(5天/周,30 min/天,中高强度)存在差距[3,15,16]。这可能与娱乐方式的多样化导致传统体育活动时间被其他休闲方式所取代有关[17]。

表1 北京居民参与体育活动的时间、频率、强度分布

2.2 北京居民体育活动量的群体差异

通过分析影响居民体育活动量的人口学因素,结果如表2所示。独立样本t检验表明,性别在活动量上差异显著[t(1458)=7.732,P<0.001,d=0.411],女性的活动量小于男性。单因素方差分析表明,年龄在活动量上差异显著[F(5,1454)=2.226,P<0.01,ηP2=0.008],30~39岁人群活动量最小,60~69岁人群活动量最大。而其他年龄段均维持在小活动量向中等活动量过度的水平。

受教育程度在体育活动量上差异显著[F(5,1454)=4.466,P<0.001,ηP2=0.015]。按活动量大小依次为:硕士研究生、大学本科生、大专和高职文化程度人群平均达到中等活动量;初中、中专职高及高中、小学及以下文化程度人群平均达到小活动量水平。

月收入在体育活动量上差异显著[F(4,1455)=4.910,P<0.001,ηP2=0.013]。月收入6000元以上的人群均为中等活动量水平,且随着收入的增加,活动量显著增加。

职业在体育活动量上差异显著[F(8,1451)=2.016,P<0.01,ηP2=0.011]。按活动量大小依次为:管理人员和公务员均达到中等活动量水平,而企业工作人员和务工人员均为小活动量水平。

中青年应该是体育活动的主要人群,也是培养终身体育意识和储蓄健康的重要阶段,但调查数据表明,30~39岁左右的北京居民活动量最小,可能是因为这部分人群正值打拼事业的黄金时期,承担着家庭和工作的双重压力,因此不得不拿出大部分精力来照顾家庭和应对工作[4]。此外,教育程度较高、担任管理人员或事业单位工作的群体可能拥有更多的自由时间和经济实力投入体育活动,因此活动量较大[19]。

2.3 居民参加体育活动的动因

居民参加体育活动的主要目的是强壮身体(80.1%),缓解压力(47.5%)、健美体形(18.9%)、交朋友(12.3%)、展示和提高运动技能(10.2%)。进一步分析表明,随年龄增大以“强壮身体”为目的的人数比例逐渐提高,由20~29岁年龄组的75.5%,提高到50岁以上组的87.6%(χ2=13.631,P<0.05);而以“健美体形”为目的的人数比例由20~29岁组的33.2%,下降到60岁以上组的21.0%(χ2=14.922,P<0.05)。但以其它为目的的人数比例在各年龄组基本一致,稳定在30%~40%之间。这与2008年和2013年王凯珍等对居民体育活动参与动机的调查结果相同,居民最关注的是体育活动对身体健康带来的益处,其次是对压力等负面情绪的改善作用,主要以内部动机为主[15]。因此在推进全民健身时,应关注民众所需,重点宣传体育活动对身心的积极影响。

2.4 体育活动对情绪的影响

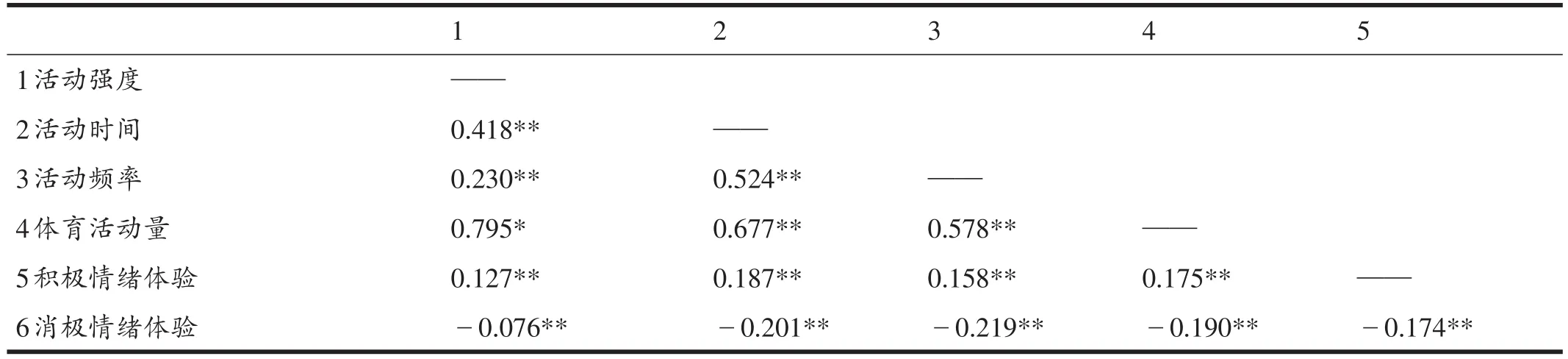

2.4.1 活动强度、时间、频率、活动量与积极情绪、消极情绪的相关分析

活动强度、时间、频率、体育活动量与积极情绪体验呈正相关且相关较弱,与消极情绪体验呈负相关且相关较弱。具体结果见表3。总体来看,随着活动时间、频率、强度和活动量的增加,积极情绪体验越多,消极情绪体验越少。经常参加体育活动会增进积极情绪,有益于缓冲压力等消极情绪[20]。但在本研究中,体育活动各维度(PARS-3)与正负性情绪(PANAS)之间的相关系数较弱,原因可能与体育活动测量工具的选择有关。PARS-3不同于国际体力活动量表(International Physical Activity Questionnaire,IPAQ),PARS-3仅测量借助体育运动的身体活动,而未考虑更广泛的身体活动,如工作、家务、娱乐活动等,因此忽视了北京居民日常生活中的“基本体力活动”对积极、消极情绪的影响,从而导致了PARS-3与PANAS之间的低相关[21]。

表3 活动强度、时间、频率、活动量与积极情绪、消极情绪的相关分析

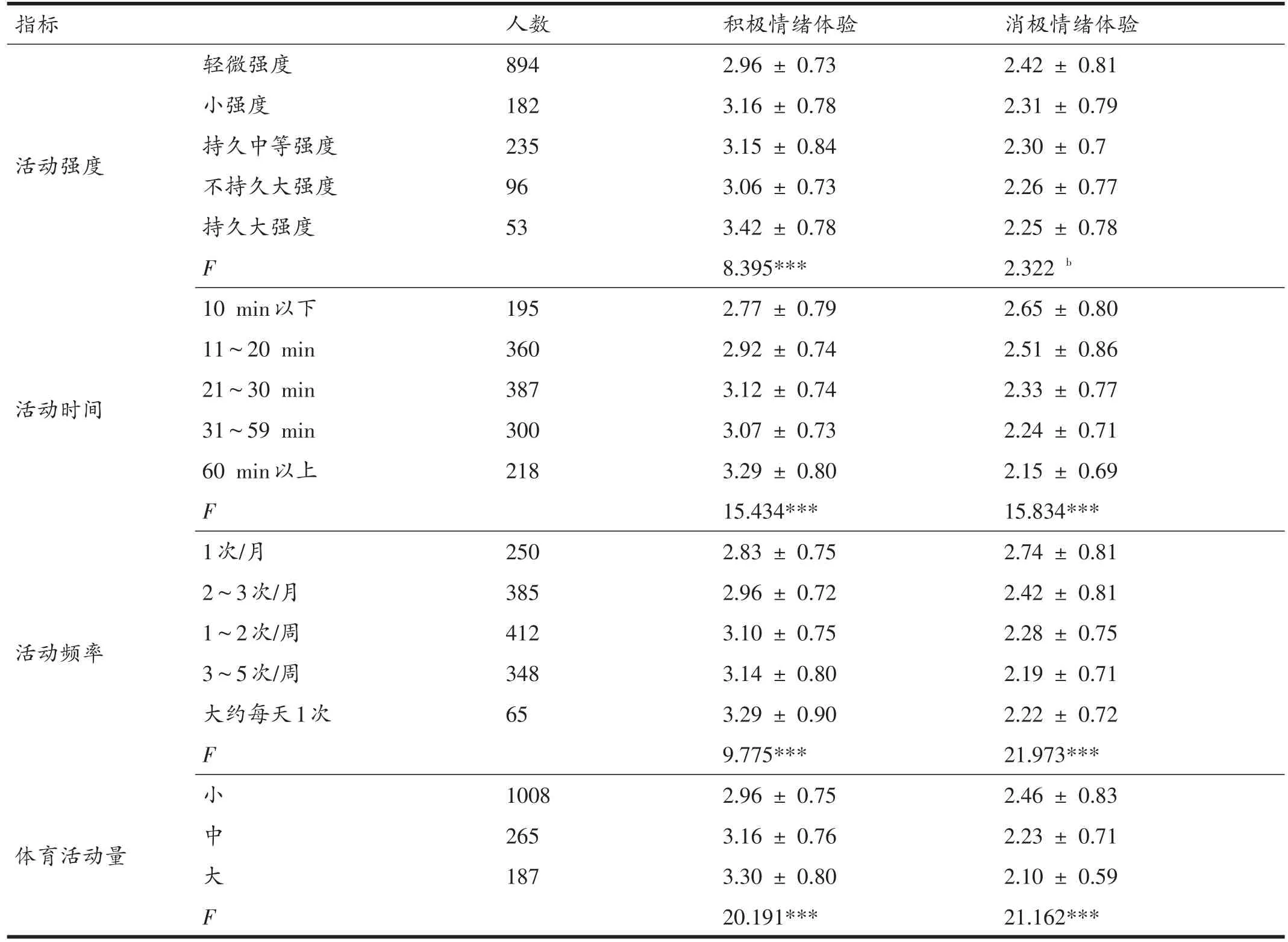

2.4.2 活动强度、时间、频率、活动量对积极情绪与消极情绪影响的差异分析

活动强度对积极情绪体验影响显著[F(4,1455)=8.395,P<0.001,ηP2=0.023]。事后比较发现,轻微强度的积极情绪得分显著低于小强度、持久中等强度和持久大强度,小强度得分显著低于持久大强度,持久中等强度得分显著低于持久大强度,不持久大强度显著低于持久大强度。且进行持久大强度的体育活动在积极情绪体验上的得分最高。说明体育活动强度越大,越能体验到快乐正性的情绪。对于想获得情绪效益的居民来说,每次活动至少应达到小强度及以上水平。

活动时间对积极情绪体验[F(4,1455)=15.434,P<0.001,ηP2=0.041]和消极情绪体验影响显著[F(4,1455)=15.834,P<0.001,ηP2=0.042]。在积极情绪得分上,10 min以下的得分显著低于其他4个时间段,11~20 min得分低于除10 min以下的其他3个时间段,31~59 min的得分低于60 min以上时间段;60 min以上的得分显著高于其他四个时间段;在消极情绪上,10 min以下得分显著高于其他四个时间段,31~59 min的得分低于10 min以下和11~20 min时间段,60 min以上的得分显著低于其他四个时间段。随着每次活动时间的增加,体验到更多的积极情绪和更少的消极情绪。对于想获得情绪效益的居民来说,每次活动至少应在20分钟以上。

活动频率对积极情绪体验[F(4,1455)=9.775,P<0.001,ηP2=0.026]和消极情绪体验影响显著[F(4,1455)=21.973,P<0.001,ηP2=0.057]。在积极情绪得分上,1次/月频率的得分显著低于其他四个水平,2~3次/月的得分显著低于除1次/月频率外的其它三个水平,1~2次/周、3~5次/周和7次/周的得分显著高于后两个水平;在消极情绪得分上,1次/月频率的得分显著高于其他四个水平,2~3次/月的得分显著高于除1次/月频率外的其他三个水平,1~2次/周和3~5次/周的得分显著低于1次/月、2~3次/月。随着活动频率的增加,积极情绪体验得分随之增加,而消极情绪体验得分在3~5次/周的频率时得分最低,说明保持适当的体育活动频率对改善情绪状态有很大帮助。对于想获得情绪效益的居民来说,至少活动频率应保持在1~2次/周。

体育活动量对积极情绪体验[F(2,1457)=20.191,P<0.001,ηP2=0.027]和消极情绪体验影响显著[F(2,1457)=21.162,P<0.001,ηP2=0.029]。在积极情绪得分上,小活动量得分低于中等和大活动量,中等活动量得分低于大活动量;在消极情绪得分上,小活动量得分高于中等和大活动量,中等活动量得分高于大活动量。说明大活动量和中等活动量的居民相比小活动量的居民能体验到更多积极情绪和更少的消极情绪。对于想获得情绪效益的居民来说,至少应保持中等活动量水平。

居民的体育活动量、参与体育活动的强度、每次活动时间以及活动频率影响着个体的情绪体验,这同以往研究一致,并且这种影响是通过对积极情绪的激活和对消极情绪的降低同时实现的[22.23]。2012年,美国精神病学会(American Psychiatric Association,APA)将运动纳为情绪障碍的治疗方法之一,这是因为运动让大脑充满吗啡类物质,它带给人们“跑步者高潮”,并且长期运动还能增加多巴胺的储存量,触发大脑奖励中枢内制造多巴胺受体酶的大量生成,由此产生相应的满足感,带来一连串的积极情绪体验[24]。

表4 运动强度、时间、频率、活动量在积极情绪与消极情绪上的差异分析

3 结论

(1)北京市2016年度的体育人口占32.06%;北京居民参与体育活动以每周1~2次,每次21~30分钟轻微强度的活动为主;青壮年组体育活动量最小;男性活动量高于女性,但坚持性不够。

(2)文化程度较高、收入较高、教育程度较高、担任管理职位或在事业单位工作的人群活动量较大。

(3)强壮身体是北京居民参与体育活动的主要动因,其次为缓解压力,健美体型和社交。

(4)随着体育活动频率、体育活动时间和体育活动强度的增加,居民体验到更多的积极情绪和更少的消极情绪。