集群免疫治疗应用于变应性鼻炎的安全性

2019-02-12李丽莎杨冬明余春晓朱月香

李丽莎,杨冬明,关 凯,余春晓,刘 敏,朱月香

变应原特异性免疫治疗是将变应原从小剂量到大剂量多次导入患者体内,诱导过敏患者对变应原产生免疫耐受的治疗过程[1]。大量高质量的双盲随机对照试验以及荟萃分析都证实了变应原免疫治疗应用于变应性鼻炎、哮喘,以及特应性皮炎的有效性[2-4],是目前唯一能阻止变应性疾病进展的疗法[5],即使在停止治疗的数年后,疗效依然持续[6]。变应原免疫治疗根据变应原导入途径的不同,可分为皮下注射免疫治疗和舌下含服免疫治疗[6],现在我国应用最广泛的是皮下注射免疫治疗,其疗程分为两个阶段:剂量递增期和剂量维持期。传统注射方法为每周就医1~2次,每次注射1针,浓度及剂量递增幅度小,这使得剂量递增阶段耗时可长达半年,患者需频繁就医,在时间和经济方面都有较大负担,患者的依从性也受到影响。

变应原集群免疫治疗是一种改良免疫疗法,其在国外的应用已有约80年的历史[7]。改良的对象是免疫治疗的剂量递增阶段,患者每周就医一次,每次注射2~3针,且同一浓度的变应原剂量递增幅度大,可在1~2个月内迅速达到维持治疗浓度[8]。集群免疫治疗可缩短剂量递增时间,因而能够更快地显现出治疗效果[9],同时患者就医次数明显较少,节省了时间和经济成本,是值得推广的疗法。目前国内关于集群免疫治疗的报道不多,尤其是应用花粉变应原制剂进行集群免疫治疗的临床研究缺乏。本文招募花粉及尘螨过敏所致变应性鼻炎患者,予以集群免疫治疗,拟评价该疗法在中国人中应用的安全性,为推广集群免疫治疗提供临床依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究从北京协和医院变态反应科及北京京煤集团总医院呼吸与危重症医学科门诊招募20例变应性鼻炎患者,询问病史,进行吸入变应原皮内试验及血清特异性IgE(sIgE)检查,结合病史与辅助检查明确诊断,并确定致病变应原,再予以相应的变应原集群免疫治疗。受试者入组标准:(1)18岁≤年龄≤65岁,有流涕、喷嚏、鼻堵等典型鼻炎症状,伴或不伴哮喘;(2)尘螨、树木花粉、杂草花粉中的一种或多种皮内试验风团直径≥10 mm(北京协和医院变态反应科变应原制剂室),且外周血相应变应原sIgE水平≥0.7 kUA/L(ImmunoCAP,赛默飞,美国);(3)鼻炎症状发作时间与检出过敏的变应原相符,即花粉导致季节性发作,尘螨或霉菌导致常年发作;(4)肺通气功能FEV1%>80%,预计值FEV1/FVC>70%。排除标准:(1)哮喘未控制的患者;(2)患有免疫缺陷性疾病,慢性感染性疾病,或肿瘤性疾病的患者;(3)妊娠或哺乳期女性患者;(4)长期服用β受体阻滞剂的患者。本研究经北京协和医院及北京京煤集团总医院伦理委员会批准,所有患者均签署知情同意书。

1.2 变应原免疫治疗方案

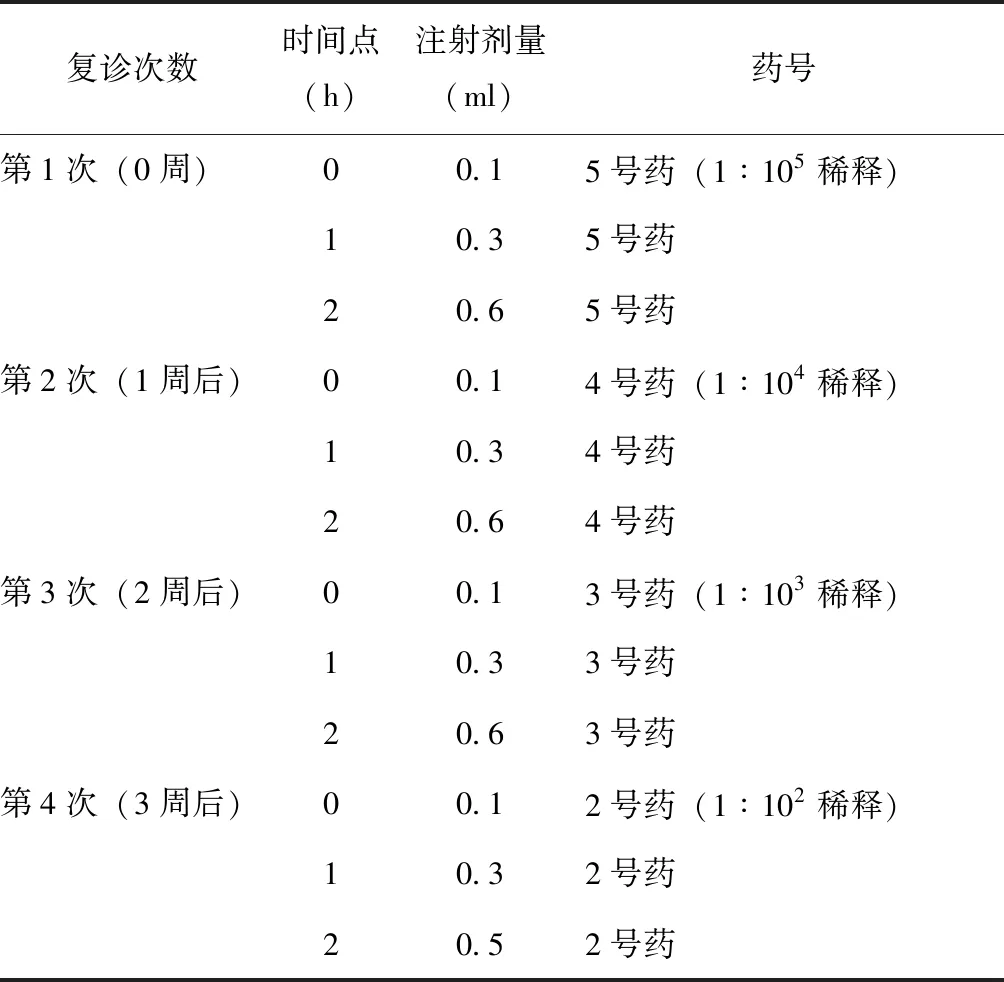

皮下注射集群免疫治疗包括剂量递增期和剂量维持期。剂量递增期时长3周(表1),患者每周就医1次,每次注射3针,注射药剂的浓度逐次增加,从最小浓度5号药剂(变应原浸液原液1∶105稀释)逐渐升至最大维持浓度2号药剂(变应原浸液原液1∶102稀释),其后进入维持剂量阶段,每周注射2次,每次注射2号药剂0.5 ml。

表1 集群免疫治疗剂量递增步骤Table 1 Build-up schedule of cluster immunotherapy

维持治疗注射,每周2次,每次注射2号药0.5 ml

1.3 安全性评价

本研究目的在于评价集群免疫治疗的安全性,在患者每次注射前后均进行肺通气功能检测,同时观察记录局部与全身过敏反应;在注射最高维持浓度的3次递增剂量期间,予以心电监护,密切监测生命体征。免疫治疗相关的全身过敏反应严重度分级如下,0级:无症状或没有特异性症状;1级:轻度全身反应,局部荨麻疹,鼻炎或轻度哮喘[呼气峰流速(peak expiratory flow,PEF)下降<20%];2级:中度全身反应,较慢发作(>15 min)的全身荨麻疹和/或中度哮喘(PEF下降<40%);3级:重度全身反应,快速发作(<15 min)的全身荨麻疹,水肿,或严重哮喘(PEF下降>40%);4级:过敏性休克,速发的全身瘙痒、红斑、荨麻疹,水肿,速发严重哮喘,以及低血压[10]。

1.4 统计方法

统计患者人口学、病史资料及不良反应发生情况时,定性数据以百分率描述;定量数据符合正态分布者以均数和标准差描述,不符合正态分布者以中位数和四分位数描述。研究引起免疫治疗不良反应的危险因素时,若为定性资料采用χ2检验,若为定量资料采用t检验(符合正态分布)或Mann-WhitneyU检验(不符合正态分布)。所有统计结果均使用SPSS软件分析(IBM SPSS 23.0中文版),以P﹤0.05为有统计学意义。

2 结果

2.1 患者基本情况

本研究共招募变应性鼻炎患者20例,其中5例并发哮喘,接受免疫治疗期间哮喘均控制良好。男性9例(45%),女性11例(55%);年龄(37±13)岁,最小18岁,最大59岁。免疫治疗方案的变应原组成:6例尘螨,3例树木花粉,1例杂草花粉,7例混合树木花粉与杂草花粉,3例混合树木花粉、杂草花粉和尘螨。

2.2 免疫治疗相关不良反应

在集群治疗剂量递增期,20例患者中5例出现全身过敏反应,占总人数25%;每例患者注射12次,20例共注射240次,其中有5次引起全身过敏,发生率为2.1%。无局部大风团(直径>3 cm)的局部过敏反应发生。

5次全身过敏反应中4次中注射1∶103稀释的3号药剂引起,仅1次由1∶102稀释的2号药剂引起。根据严重度分级标准,3次反应(60%)为1级轻度全身反应,2次(40%)为2级中度全身反应,无重度反应出现。3例(15%)患者接受了肾上腺素肌注治疗,其余用药包括抗组胺药口服、糖皮质激素联合支气管扩张剂雾化吸入,当日患者症状均可缓解。

2.3 全身过敏反应危险因素分析

按人口学特征分析,发生全身过敏反应患者的年龄(28±6)岁明显小于无过敏反应患者(40±13)岁,P=0.012;而性别对于是否发生全身过敏没有影响。按是否并发哮喘分析,并发哮喘者5例,其中2例出现全身过敏反应(40%);而单纯变应性鼻炎者15例,其中3例出现全身过敏(20%),比例低于并发哮喘者,但因总体样本量过低,无法进行有效的χ2检验得出显著性结论。

按用于免疫治疗的变应原大类分析,5例出现全身过敏反应的患者接受免疫治疗的成分均为树木花粉与杂草花粉混合;而单纯尘螨或树木花粉或杂草花粉免疫治疗者,或者这三大类变应原混合治疗者均未出现全身反应。按用于治疗的具体变应原种类数量分析,全身过敏反应者所用的变应原种数为6(5.5,6.5),明显多于无过敏反应者所用的变应原种数[1(1,4),P=0.015]。以上结果表明患者年龄,是否并发哮喘,治疗所用变应原所属大类,以及变应原具体种数,对患者是否发生全身过敏反应均可能存在影响。

3 讨论

变应原特异性免疫治疗是改善过敏性疾病症状,改变疾病进程的重要手段。皮下注射免疫治疗在我国应用较为广泛,其传统注射方法是从变应原制剂维持浓度的1 000~10 000倍稀释液开始,缓慢增加注射剂量及药剂浓度,逐渐达到维持浓度[11]。虽然传统注射方法的安全性得到公认[12],但其剂量递增期耗时过长,显效也较为缓慢,是患者间断甚至中止免疫治疗的重要原因[13]。改良免疫治疗的出现弥补了这一缺点。改良注射方法包括集群免疫治疗及冲击免疫治疗,均加快了剂量递增的速度。集群法是每周就医1次,每次注射2~3针,在1~2个月内达到维持浓度;冲击法则进一步将递增期缩短至1~3 d[8]。疗程缩短后,注射的安全性能否保证,成为临床医生关注的焦点问题。在中国,改良免疫治疗的应用不多,急需临床研究证据支持。本研究对尘螨和/或花粉过敏所致变应性鼻炎患者进行集群免疫治疗,评估集群疗法在中国人使用的安全性。

本文结果显示,按患者人数计算,集群免疫治疗的全身过敏反应发生率为25%;按注射次数计算,有2.1%的注射引起了全身反应,所有5次反应均为轻度或中度,经对症治疗后均迅速缓解。根据文献报道,国外集群免疫治疗全身过敏反应的发生率为0.15%~3.3%次注射,发生在3%~50%的患者中[14],本研究结果与之相符,提示集群免疫治疗同等适用于中国人群。中国人中有尘螨集群免疫治疗的报道,其观察到的全身过敏反应发生率为7.9%的患者及1.1%次注射[15],总体上看比本研究的发生率更低。但本研究全身反应均出现在接受树木花粉和杂草花粉混合免疫治疗的患者中,而单纯尘螨治疗者则无全身反应发生,提示花粉集群免疫治疗引起的全身过敏反应率可能高于尘螨集群治疗,本研究总体全身反应发生率高于尘螨集群免疫治疗的报道,可能也与本研究70%(14/20)的患者所用变应原制剂中含有花粉成分有关。

分析引起全身过敏反应的危险因素可发现,在进行集群免疫治疗时,青年人比中年人,并发哮喘者比单纯鼻炎者更容易发生全身过敏;树木和杂草花粉混合治疗者比单纯尘螨、单纯树木或杂草花粉治疗者更易全身过敏;免疫治疗方案中含有变应原种数更多者也更易全身过敏。美国一项8周集群免疫治疗研究显示,10.9%的患者在治疗过程中发生了全身过敏反应,其报道发生全身过敏反应的危险因素包括:哮喘,年龄21~40岁,女性,治疗针剂中含有杂草花粉、牧草花粉、猫皮屑或狗皮屑成分[16],与本文结果具有一致性。提示在为具有高危因素的患者进行集群免疫治疗时,应当提高警惕,必要时予以抗组胺药及糖皮质激素预防性治疗,或改为传统注射方法。此外,由于样本量限制,本文分析数据时无法进行多因素Logistic回归分析,所得结果均基于单因素分析,无法排除协变量之间的相互影响。为进一步明确集群免疫治疗在中国人群应用的安全性及其影响因素,应当扩大样本量,并进行更长期的全疗程随访。

综上所述,本研究对20例变应性鼻炎伴或不伴哮喘的患者进行了变应原集群免疫治疗,观察结果显示全身过敏反应的发生率较低,与国外报道相一致,提示集群免疫治疗可能适用于中国人群。但在进一步推广前,仍有待更多大规模的临床研究提供更丰富的安全性依据。