大学生社会主义核心价值观心理认同现状调查与对策分析

2019-02-11高虹

摘 要:促发心理认同是培育和践行大学生社会主义核心价值观的核心与关键,而这又以了解当前大学生社会主义核心价值观心理认同现状为前提。调研显示,当前大学生对于社会主义核心价值观总体上持积极认同的态度,但对于促发大学生心理认同的路径和策略方面存在个体差异。在对策上应在尊重大学生主体性和个性心理特征以及认知认同规律的基础上,综合采用进一步加强思政课主渠道作用、推进课程思政建设、发挥红色文化育人功能、强化第二课堂和社会实践作用等路径,推进大学生核心价值观心理认同。

关键词:大学生;核心价值观;心理认同;现状与对策

一、促发心理认同是培育和践行大学生社会主义核心价值观的核心与关键

关于心理认同的研究最早是从对个体精神分析和心理治疗的实践中提炼出的理论架构。“认同”(Identity)的概念最早是由奥利利精神病学家弗洛伊德(S·Freud)在他的精神分析心理学中作为一种心理现象和防御机制提出的。之后,在上世纪60年代,埃里克森在古典精神分析认同理论的基础上提出了自我心理认同理论,并进行了著名的“青少年同一性危机研究”,使得心理认同理论受到学界的广泛关注。但当时无论是古典精神分析还是新精神分析的理论家们对于心理认同的研究都是基于个体认同(self-identity)的角度,研究的重点是探究认同在主体内部人格建构过程中所起的作用,认为心理认同就是自我在满足本我、超我的要求和适应现实环境的过程中达到的个体人格相对平衡的稳定状态。20世纪80年代后,随着全球化背景下文化多元化和经济一体化的危机和冲突日益加剧,学界的研究重心实现了由个人认同向社会认同的转向,侧重于从与社会环境、社会制度和社会事件的关系角度来探讨“认同”这一复杂的心理学范畴。根据泰费尔的定义,社会认同是指“个体认识到他(或她)属于特定的社会群体,同时也认识到作为群体成员带给他(或她)的情感和价值意义。”由此可见,心理认同不仅是个体构建自我同一性的重要内容,同时也是个体社会化的重要组成部分,是一个与一定社会一定阶级的政治、经济、文化和价值观系统相互作用、相互影响和互动构建的过程。

教育的价值属性决定了价值引领在教育系统中的核心地位,而在这个过程中,促发心理认同是培育和践行大学生社会主义核心价值观的核心与关键。在新时代增进大学生对于社会主义核心价值观的心理认同,不仅是培养担当民族复兴大任的时代新人的必要前提,也是在多变、多样、多元的价值观激烈碰撞中培育和践行社会主义核心价值观的应有之义。当前在高校大学生中培育社会主义核心价值观,引导大学生自觉践行社会主义核心价值观,事关高等教育“培养什么人、如何培养人”这两个根本问题,不仅直接关系到高校“立德树人”根本任务的实现,而且决定着大学生个体全面自由发展的可能。

二、当前大学生核心社会主义核心价值观心理认同的现实状况与对策分析

为了了解当前青年大学生社会主义核心价值观心理认同现状,我们采用调查问卷对大学生进行了调查。问卷在内容维度上,主要设计了调查对象的基本情况、调查对象对社会主义核心价值观心理认同及其评价的主观感受、社会主义核心价值观心理认同教育的实施现状等项目,共发放问卷500份,剔除无效问卷后,回收有效问卷491份。现将调查结果概述,见表1。

(一)调查对象的基本情况

(二)调查对象对于社会主义核心价值观总体上持积极的心理认同态度

调查数据显示,当前大学生对社会主义核心价值观心理认同的总体状况是积极正向的,无论是对社会主义核心价值观内容本身还是对于学校社会主义核心价值觀的教育方面,基本都能给予积极的认同,但在具体的社会主义核心价值观的内容维度上存在个体差异。95.3%的大学生对“提升大学生对社会主义核心价值观的心理认同,是促进其自觉践行社会主义核心价值观的关键和核心”这一表述表示认同。在学校推进大学生社会主义核心价值观教育方面,无论是对于学校重视度还是教育总体效果,调查对象均给予了肯定和积极的评价。比如有58.9%的同学“非常认同”和31.4%的同学“比较认同”“我们学校对大学生进行社会主义核心价值观的宣传教育工作十分重视”这一说法,累计认同率高达90.3%。

(三)调查对象对于社会主义核心价值观内容心理认同的主观偏好并无显著差异

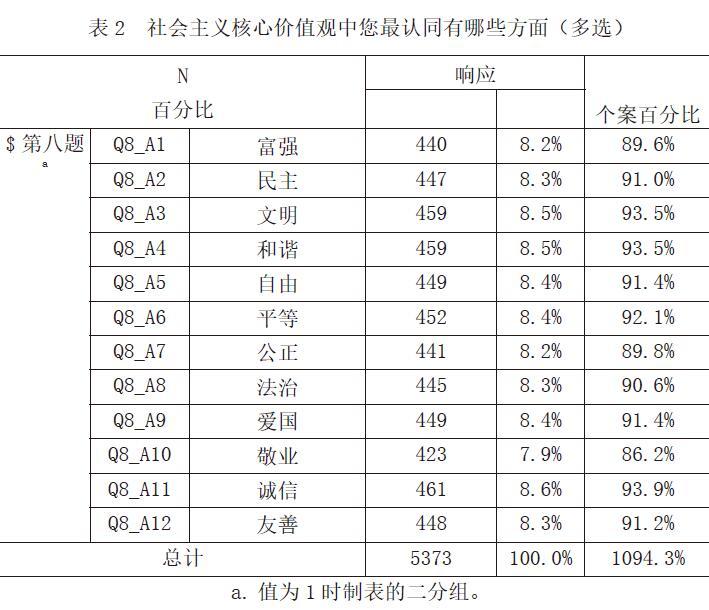

为了了解调查对象对于社会主义核心价值观12个方面的基本内容更看重哪些方面,我们设计了“社会主义核心价值观中您最认同有哪些?”这一多选题,测查大学生对于这一问题进行选择的多重响应情况,结果表明大学生对于社会主义核心价值观内容心理认同的主观偏好并无显著差异,具体如表2所示:

(四)思政课这一主渠道在促进大学生社会主义核心价值观心理认同效果上还有待提升

思政课是对大学生进行思想政治教育的主渠道、主阵地,但调研显示,在对学生的吸引力和教学效果的评价方面,思政课在推进大学生社会主义核心价值观认同教育方面并不是尽善尽美,只有76.2%的同学非常认同或比较认同“你对自己必修的思想政治理论课很感兴趣”这一说法;而对于“我们学校的思政课在大学生社会主义核心价值观教育效果很令人满意”这个观点,认同率也只有78%,这说明高校思想政治理论课在推进社会主义核心价值观教育上要进一步拓宽深化教学资源和载体,适时变革教学模式和方法,不断激发学生的学习兴趣,增进对大学生的亲和力和吸引力,从而进一步提升教育教学效果。

(五)调查对象认为专业课程在推行社会主义核心价值观心理认同上大有可为

调查表明,绝大多数同学都认同当前改变高校思想政治理论课在推进大学生社会主义核心价值观教育上的“孤岛”困境,发挥专业课在全员育人中的地位和作用,大力发挥“课程思政”的德育效能,使之与“思政课程”一起“同向同行”,共同达到育人的目标,不仅是一个可能的选择,而且是一个必要的途径。在对“专业课程有隐性育人优势,有必要在专业课课程实施中融入社会主义核心价值观教育”、“学校开展社会主义核心价值观教育,应该显性课程和隐性课程相结合”以及“在学校开展社会主义核心价值观教育中,非思政类课程也能起到很好的作用”这些观点选项的评价中,均有近九成(89.0%、89.8%、89.0%)的同学表示认同,这表明大学生认为专业课程在推行社会主义核心价值观心理认同上大有可为。

(六)调查对象认为应积极拓展路径推进社会主义核心价值观心理认同教育

在第二课堂推进社会主义核心价值观教育方面,我们设计了“只要我自己愿意,我就有机会经常参加学校举办的与社会主义核心价值观有关的团学活动,如辩论赛、演讲比赛、文艺演出等”这一假设命题,结果显示,有82.3%的同学对这一说法表示认同,说明当前高校开展的丰富多彩的第二课堂活动对于大学生而言有着良好的可及性,第二课堂在大学生社会主义核心价值观培育和践行方面有着不可替代的重要作用。

社会实践是推进大学生社会主义核心价值认同的另一条重要途径,有87.8%的同学认同“学校组织的社会实践在开展社会主义核心价值观教育中起到了很好的促进作用”,但在“你所在的学校社会主义核心价值观社会实践覆盖了大多数学生”这一观点,仍然有16.1%的同学并没有明确表示认同,说明当前高校开展大学生社会实践活动的覆盖率还有待进一步提高,力争覆盖到每一位学生,以便大学生在参与社会实践的过程中培育和践行社会主义核心价值观。

在文化育人方面,我们分别设置了物质环境文化、制度文化、精神文化等在大学生社会主义核心价值观教育中作用的相关表述,考查调查对象对这些表述的认同情况。如在制度文化作用上,我们设计了“学校的建筑、雕塑、景观设计等物质文化环境对开展社会主义核心价值观教育具有促进作用”的表述,在制度文化作用上,我们设计了“学校的相关制度能够在开展社会主义核心价值观教育中起到很好的促进作用”,而在精神文化的作用上,我们设计了“学校的大学精神、校风、校训等精神文化氛围对开展社会主义核心价值观教育具有促进作用”,分项考查大学生的认同情况。结果显示,大学生均认为文化育人也是推进大学生社会主义核心价值观教育的重要途径之一,具有潜移默化、润物细无声的教育价值和引导优势。对于物质环境文化、制度文化、精神文化在大学生社会主义核心价值观教育中作用评价上,大学生的认同率分别为80.4%,89.4%和93.4%,呈现出递增的趋势。

综上所述,要想更好地促发大学生社会主义价值观心理认同,一方面必须积极推进教学方式的优化和改革,更好地发挥思政课课堂教学在促发大学生社会主义核心价值观心理认同中的主渠道作用。同时大力推进课程思政建设,克服“孤岛”困境,形成协同育人的良好态势,更好地发挥非思政类专业课程在促发大学生社会主义核心价值观心理认同中的积极作用。另一方面,也要积极优化和拓展环境育人和文化育人的方式方法,充分发挥第二课堂、社会实践、校园文化、红色资源、自媒体网络空间等在促进大学生社会主义核心价值观心理认同中的重要作用。此外,大学生社会主义核心价值观心理认同,归根到底是大学生的主体认同,因此必须坚持主体性原则,一切从大学生的实际出发,结合大学生日常生活空间、个体心理发展特点和认知认同规律,瞄准大学生社会主义核心价值观心理认同的“最近发展区”,才能最大限度地发挥教育效能,从而帮助大学生实现对社会主义核心价值观从心理认同向观念内化的转变。

参考文献

[1] Tajfel, H. Differentiation between Social Groups: Studies in the Social Psychology of Intergroup Relations. Academic Press, London,1978

[2] 石德生.社会心理学视域中的“社会认同”[J].攀登,2010,29(01):72-77.

基金项目:本文系教育部人文社会科学研究规划基金项目“指向心理认同的‘TPII高校思想政治教育教学有效性提升研究(19YJA710039)”和江西省高校人文社会科學研究项目“红色资源提升大学生社会主义核心价值观认同研究(SZZX1712)”研究成果。

作者简介:高虹(1974- ),女,江西彭泽人,硕士,江西中医药大学马克思主义学院副教授,主要研究方向为大学生思想政治教育。