吴中行:诗画江南

2019-02-11吴锦成吴锦渝

吴锦成 吴锦渝

万顷波光,1950年代摄

吴中行肖像(1899年11月15日~ 1976年9月11日)

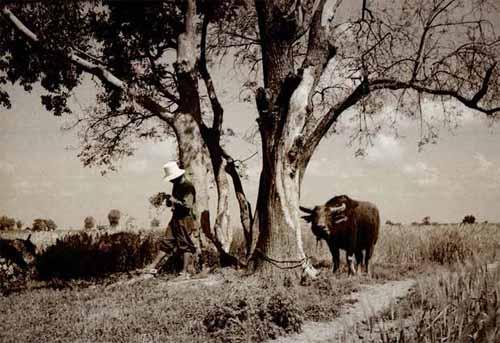

雾郊晨牧,1920年代摄

今年11月15日是我祖父吴中行先生诞辰120周年,回忆我们兄妹在祖父身边度过的岁月年华,真是历历在目,感慨万千。

祖父经常嘱咐我们:为人诚实第一。对我们是身体力行,身教重于言教。我们常见祖父一边在家中工作台上修饰摄影作品,一边吟诵唐诗,头部随着诗韵微微起伏昂扬,沉浸在诗情画意之中。

祖父制作作品繁忙之时,父亲和我们就会帮忙洗印,在暗房漂洗放大的照片。水源是用吊桶吊的井水,冬暖夏凉,洗照片正合适。夏天水桶里还浸着西瓜,洗印完后就奖励吃西瓜。记得有一次我搞不清底片与放大纸的正反面,祖父浑厚有力地说:药膜面对药膜面。言简意赅。这句话我至今记忆犹新。在暗房工作结束后,祖父一拉帘绳,暗房高处的圆形墙洞处射进一柱光芒,看到外面的星空,使人豁然开朗。看着大盆清水里的放大照片,感到颇有成就感。

祖父的作品融合了中国传统艺术传统美学的修养,看后能使人沉浸下来,有种静雅之气。具有诗情画意,清新自然,朴实亲切,悠然意远的艺术风格。他曾说过,中国的摄影要有中国的民族风格,民族特色。作为中国的文人,他对于中国古典美学的理解,通过照片的形式进行表达。

往事已成追忆,在此之际,我想给大家分享下祖父吴中行的故事。

朝气蓬勃

吴中行出生于江南水乡常州,自幼对唐诗宋词及古文很感兴趣,对《桃花源记》《醉翁亭记》《前后赤壁赋》等文章中描绘的景色,渲染的情趣,心向往之。又对古代绘画,特别是宋元山水情有独钟,并因此形成他的审美观点。后来他的照片题名富有诗韵或带有文学气息,摄制的照片富有东方神韵,均与此息息相关。

摄影术于鸦片战争后传入中国,20世纪初传入常州。十几岁时,吴中行和朋友在一起,拿借来的照相机试拍,起初拍一些人像,简单的风景、静物等。1922年,他拍摄了一张天宁寺雪景的照片,题名《雪拥浮屠》,后来被上海的报刊刊用,还收到了稿費。吴中行和周围一些摄影青年的兴趣被大大激发,他的祖父、父亲也很兴奋.支持他买下116型胶卷照相机。从此,只要有机会他就外出拍照投稿,参加各种展览会。1930年,上海《摄影画报》举办全国摄影比赛,他的作品《雪花冻断杏花村》名列第一,得到奖品阿克发f4.5摄影机一架,银盾一面及优胜银杯。此后,他对摄影艺术兴趣更浓,造诣也愈趋成熟、精湛,不断有新作品问世。在吴中行的影响和推动下,常州得摄影风气之先,1929年成立了“兰陵摄影研究会”,有了一批摄影爱好者。

1926年春天,吴中行随朋友一起到镇江的北固山下拍摄,因大雾的原因,上海等地的朋友先行离去,留下吴中行自己继续观察创作。10时许金风送爽,一头水牛载着放牧的女孩迎风而去,摇曳的芦苇,翘起的牛尾巴与小女孩的羊角辫子相呼应,和谐统一颇有情趣,展现出一派幽静的农家景色。他赶快选择角度,拍下了清新自然、悠然自得的画面,取名为《归牧》。其后这幅作品参加伦敦的英国国际摄影展览会,并应邀参加英国皇家摄影学会。1931年《归牧》被编入英国国际摄影年刊。

麦熟,1920年代摄

风华正茂

1920-1930年代,是吴中行摄影创作的黄金时期,他全身心地沉醉于艺术的天地中。有一次, “黑白影社”组织社员赴富春江采风。一天夜晚,泊舟桐庐,约定次日早8时开船。次日天色微明,他独自一人穿着睡衣,拎起照相机,走上甲板欣赏江上日出景象。不一会儿,同舱的敖恩洪也来到甲板上,一起上岸。清晨,芦苇滩上静悄悄,曙色朦胧,富有野趣,他们边走边拍,兴趣盎然,乐而忘返,连启碇的汽笛也未注意到。待尽兴归来,船已无影无踪。幸亏离舟前从枕下抓了一些钱放在身边,刚够买两张汽车票,他俩穿着睡衣回到杭州。这次游览虽然掉了队,但收获亦丰。比如收录在《吴中行艺术摄影集》中的《富春江上》就是其中的收获。

吴中行的创作态度始终严肃认真,他刻苦经营着每一幅作品,宣称“要拍人家拍不到的照片,也是我下次拍不到的”。他经常起早贪黑.往返于山林之间。有一次,他在常州天宁林园发现一对八哥在老树上筑巢,就开始观察这一情景。不久小鸟孵出来了,大鸟来回衔食物给小八哥吃,一幅作品构思成熟,他用了十几天时间,清晨即起,守株其间,匍匐拍摄,终于获得了《锦树双栖》的优美动态。

当时评论界认为,吴中行擅长美术摄影,汲取中西方绘画特点,在摄影造型处理上,有机融合,意境很美,清新自然。他的作品题材广泛,有静物、动物、人物和花卉等,尤以江南景色为特点。 “他的作品,历届在‘华社(中国最早摄影团体之一)展览,别具一种特殊而饶有个性的风格”。正因为这种东方神韵,民族风格,被中外人士一致称赞,屡屡在国际摄影展览中受到青睐。

菊石图,1930年代摄

吴中行对自己摄影作品风格的形成讲得非常朴实。他说: “我一向的作风,是尽可能向国画靠近的,所以人家称我的照片,有东方民族风格,我也长期以此自豪……”除作品《归牧》外,1932年《锦树双栖》《水纹》入选英国伦敦国际影展。《蝉》《羔》《双鹅》《牧羊》入选法国国际摄影展。1933年《报晓》入选美国芝加哥百年进步展览会万国影展。《春柳》《秋云》《戏水》《朝起》入选法国巴黎万国摄影展览会。《枭》《晨光》入选法国沙龙。1935年《戒旦新生》《烟树》《风雪归程》入选瑞士国际摄影展览。《双清》(又名《竹影摇月》)入选瑞士沙龙,并编入瑞士国际摄影年鉴。《报晓》编入美国摄影年鉴。同时,在国内摄影杂志上他也发表了大量作品。其间,还有不少作品参加华社、黑白影社、上海摄影协会等团体举办的各种摄影展览,是当时最为活跃的著名摄影艺术家之一。

1931年2月,吴中行在上海参加摄影组织黑白影社并任执行委员,当时会员有90人,后来发展到168人。荣毅仁、吴印咸、叶浅予等都是其中成员,他们经常一起聚会,赏析照片,切磋技艺,参加摄影展览。1933年12月,他在《大同影集·序二》中提出两个重要观点:第一, “镜不在精,用熟则灵也”.摄影创作的决定因素在人不在照相机的好与差,只有充分加强摄影家之修养,才能提高摄影的艺术水平。第二,外人取材,就其摩登伟大为基础,我国作品须以古朴率直胜之,不必仿效。提倡摄影要表现中国民族的气质,个性化、民族化。

抗日救国

抗日战争期间,吴中行积极参加抗日救亡运动。日军侵占上海后,“黑白影社”中止会务活动,不与敌伪往来。敌伪要他们在上海举办一个万国摄影展览,被严词拒绝。一次日寇得知吴中行在常州后,派人通知吴中行要他交200石军粮,当即被吴中行拒绝。恼羞成怒的日寇,竟派了十几个鬼子兵到他家抄家并要抓吴中行,幸好他不在家才未遇害。后来,经中共地下党联系,吴家组织一队粮船,骗过日军盘问,取得通行证,经运河冒险往江北驶去,送往新四军抗日根据地。

1944年10月,上海申报社为了募集水灾难民救济款及清寒学生奖学金,特地为吴中行在上海“中国画苑”举办了“吴中行摄影义展”。IO月IO日申报刊登消息说: “读者助学消息,名摄影家吴中行摄影义展今展幕,作品120幅,凡人像、风景、花卉、鸟兽等,均经专家鉴定,堪称无上杰作。吴君概允其作品义卖所获移充本报读者助学金,救济一般清寒失学弟子。其热心助学勇于为善之精神,至堪钦敬佩。按吴君富艺术天才,研学摄影垂二十余年,战前曾先后出品参与各国影展多次,均曾入选,并获荣誉奖章,励誉海外,为国争光,可见一斑。”

展览会共展出作品120幅,作品背面盖上大圆印章,印章中间为“义展”大篆体字,四周围绕为楷书“吴中行摄影;卅三年双十节”。 “义展”得到上海刘靖基等工商界人士和其他各界人士的支持,纷纷购买。开幕之际,郎静山特地前来祝贺,两人一起合影留念。为了让“义展”能吸引更多的观众,取得更大的义卖效益,吴中行亲自到会上与观众见面,解答他们的各种问题。名作《双清》,画面上是墨竹一竿,圆月一轮,微风轻拂,月色清冷,令人有无限遐想,驻足欣赏者很多。但也有观众议论说,月亮是画上去的,或是双底片重叠的集锦照,为了解除参观者的疑惑,或是增强他们的兴趣,他把底片挂出来,继而又公开自己的拍摄技巧。他找了些竹枝带到展览馆平台上,当众讲解拍摄过程,并与观众互动,一起参加摄影,教他们开足光圈,聚焦对准竹枝,镜头对着太阳,待太阳入云层时拍摄,结果就出现了太阳代替月亮,风月双清的佳作。

富春江上,1930年代摄

合力而渔,1940年代摄

展览会结束时,收入折合大米300石左右,约合黄金20多两,吴中行随即捐给抗日群众团体,赠送给受灾难民及清寒子弟。而他则借住在亲戚家,日以继夜地为订购的照片放大,冲洗,着色,忙了整整两个月。

吴中行对摄影作品的制作非常严格,一丝不苟。一幅作品,从拍摄到冲洗、制作、修饰都亲自操作,以充分达到意想的艺术效果。他技巧娴熟、经验丰富,一幅作品掌握什么调子,反映怎样的情绪都心中有数。复杂的如“浮雕制作”、“中度曝光”、“高低调”等技法,很早就在他的作品中反映出来。暗室就在卧室旁边,可他为了放制一张照片,常常通宵达旦地工作。江南的夏夜,蚊虫很多,在放大时,即使蚊虫叮咬也不能稍动,期待新作品产生的喜悦心情,驱走了辛劳疲倦。

春,1950年代摄

风度翩翩

新中国成立后,吴中行创作了许多优秀作品,并举办摄影展览。他拍摄了许多反映新中国山河新貌和社会主义建设事业的照片,作品面貌欣欣向荣,朝气蓬勃。他在第六届全国影展评选工作会议上说: “我们新中国的摄影队伍,也应和其他文艺队伍一样,在党的百花齐放、百家争鸣的方针正确指引下,一年比一年繁荣壮大,在国际影坛上,立起鲜明旗帜,为国争光。”

得知国产相机问世,吴中行非常高兴,1970年代初购买了一架海鸥203相机,经常使用,盛赞国产相机性能不差。他还将203相机镜头与国外相机镜头比较,认为成象质量相对硬一些(指图象影调),拍出来的照片会有不同的效果。到南京参加会议期间,他便用它拍摄了新建成的南京长江大桥《天堑通途》并经常对人说:这幅照片是我用国产相机拍摄我国自行建造的长江大桥。此外,他还经常对摄影器材作一些改动,以适应自己拍摄需求如相机对焦器,各种附加镜,滤镜用饼干筒改制成放大机等,锉、钳、锯、钻也是他常用的工具。

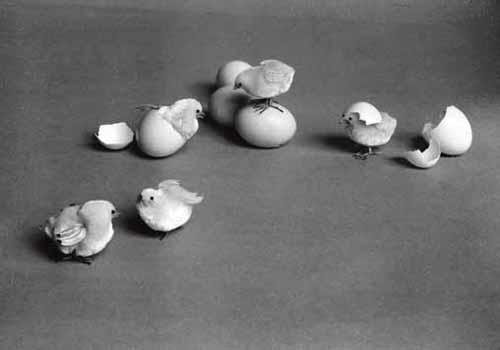

新生,1950年代摄

采菱,1960年代攝

晚年的吴中行虽然孱弱多病,但是只要一做起摄影,他就精神抖擞。他在床头边设计了一个简易暗室,埋头于摄影艺术的探讨。有人前来求教,他总是热情传授,认真指导。

至今,我依然记得祖父对雨雪风雾等天气尤感兴趣,往往起早摸黑外出摄影,回到家中满身泥湿,祖母称他是“半段黄泥,半段水”,可见他拍摄时艰难与执着。在暗室的红灯下祖父往往忙至深夜、不觉疲劳,有时把感光后的相纸放在玻璃上用手把棉球醮上显影液局部涂抹,以取得作品的理想效果,由于长期接触显影液的碱性,他的双手显得特别粗糙。粗糙的双手与他诗情画意的作品形成了鲜明的对比,似乎说明:只有辛勤劳作,才能取得成果。

太湖小築,1960年代摄