长81-1区块油水分布规律及主控因素研究

2019-02-11刘吉余侯鹏飞杨玉华

刘吉余,侯鹏飞,刘 佳,杨玉华

(1. 东北石油大学 地球科学学院,黑龙江 大庆 163318; 2. 新疆油田勘探开发研究院,新疆 克拉玛依 834000; 3. 大庆油田勘探开发研究院,黑龙江 大庆 163318)

油水层识别和油水分布规律是石油勘探开发工作的重要组成部分。地质工作者通过利用构造演化、砂体展布、地震反演和油藏解剖等方法,从不同角度和层面对油水分布规律进行研究。影响油水分布的因素有很多,如构造单元控制了油水的平面分布;沉积环境影响了沉积砂体,沉积砂体对砂岩储集层含油性也具有一定的控制作用;断层的封闭作用对油水平面分布有强烈的分割作用,这种分割作用在平面上把富油区和富水区分隔开,垂向上阻止不同层位的油水混合[1-5]。利用探井对长81-1区块进行初步评价确定,该区具有很大的开发潜力。研究区内70余口井试油均有良好的油气显示,但是在试油过程中试油井出气,局部有油水倒置现象,油水分布复杂。地震资料表明该区断裂复杂,加上不清楚断裂发育史,其沉积体系属于河道砂体沉积,有效厚度又大,增加了开发风险,因此有必要开展长81-1区块的构造重新解释和油水分布规律研究,以指导该区开发井的优选及开发方案的编制。

1 区域地质概况

长81-1区块地处黑龙江省肇源县,其构造位置位于朝阳沟阶地薄荷台鼻状构造上的中部位。研究区地下结构比较复杂,该区块的原油主要分布在扶余油层的扶一、扶二两个油层组[6-8]。

图1 朝阳沟油田长81井扶余油层综合柱状图

2 构造特征与油水分布规律

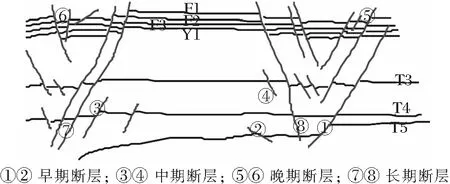

通过精细构造解释,识别出了断层性质及形成期次,明确了断层对油水分布具有一定的控制作用。

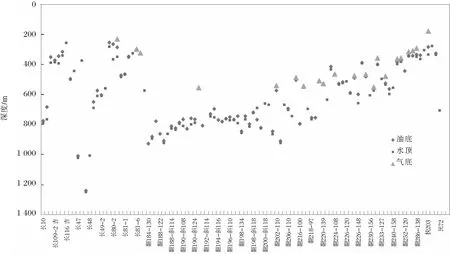

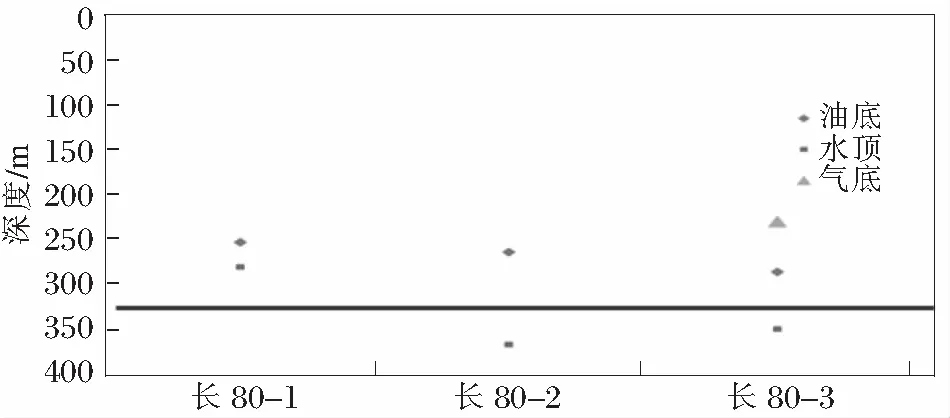

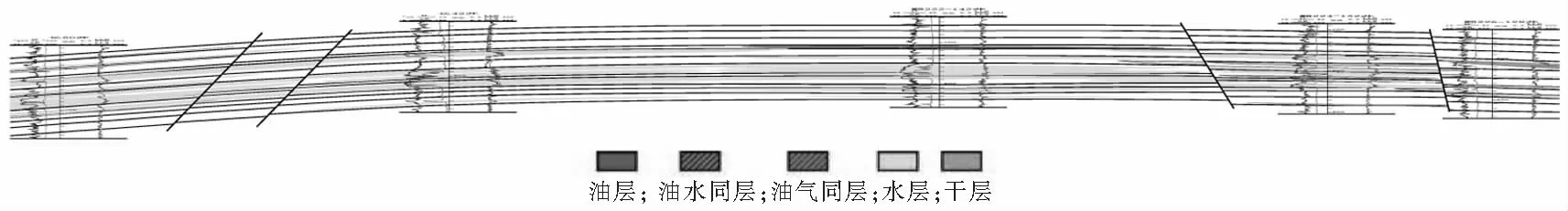

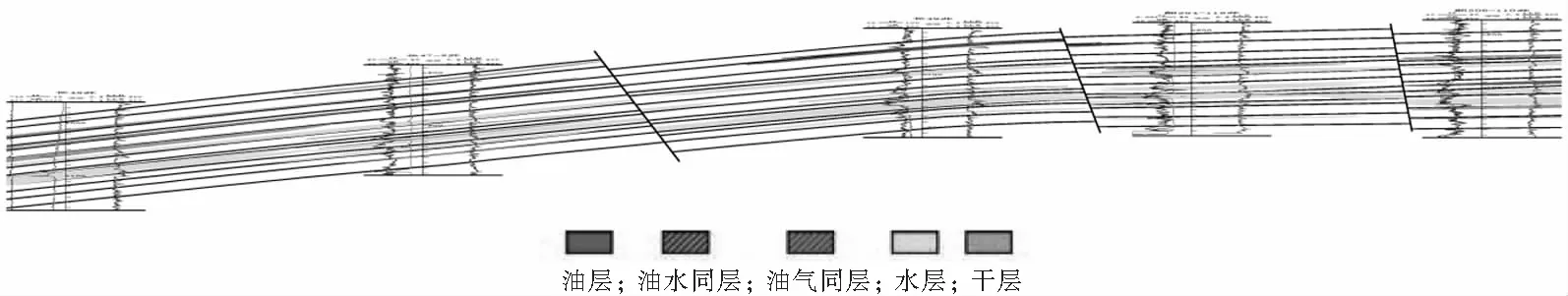

根据测井资料解释结果,对研究区全井进行油水分布规律研究。结果表明:无论从整体还是分层研究全区均无统一油水界面(见图3~5)。

2.1 平面分布特征

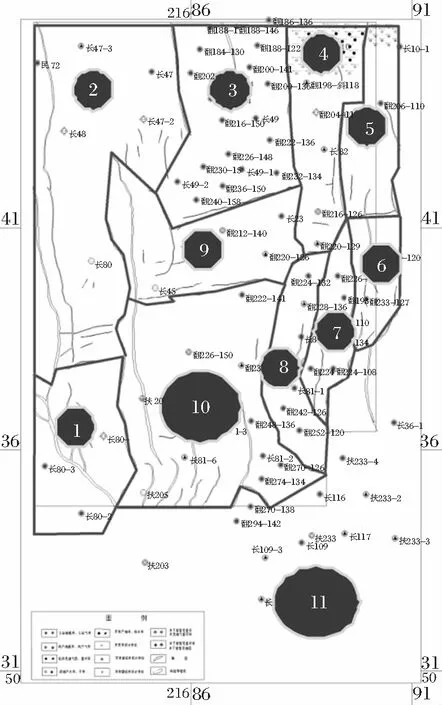

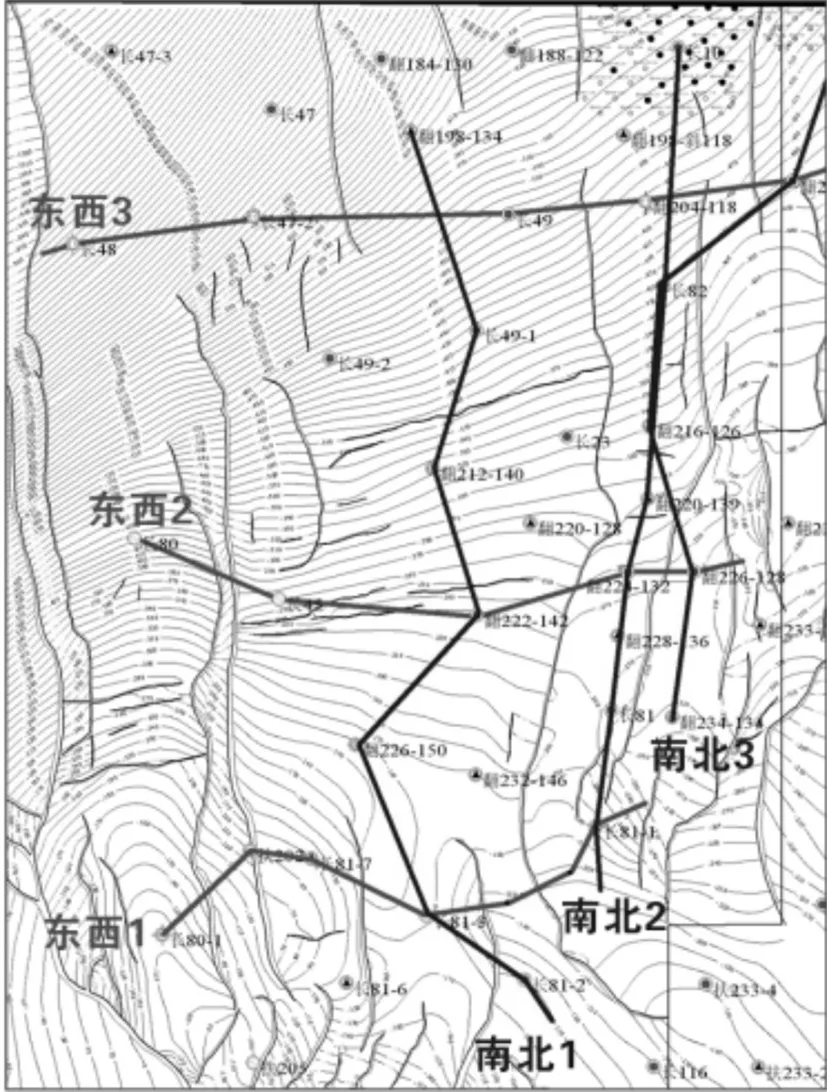

从全区角度分析,没有统一油水界面,通过进一步研究确定,研究区储层非均质性较强,断裂活动的多期性及复杂性等特点是该区油水关系复杂的根本原因。根据研究区砂体展布和断层分布情况,利用分断裂系统的研究方法,将研究区划分为11个区(见图6),再针对每个区进行垂向油水分布研究。

图2 断层分布

图3 扶I扶II油层油气水分布

图4 扶I油层油气水分布

图5 扶II油层油气水分布

图6 分区划分示意

分区研究结果表明:油水界面分布规律精度明显提高。1区油水界面在海拔-280 m左右(见图7);2区油水分布较深,无统一界面;3区南部在-550~-650 m之间,北部较深,在-850~-950 m之间;4区西北部2区油水分布较深,无统一油水界面;5区油水分布在-680~-800 m之间;6区全部为水;7区油水分布在-450~-580 m之间;8区油水在-400~-510 m之间;9区油水分布在-460~-500 m之间;10区油水在-300~-370 m之间;11区油水分布在-250~-400 m之间。每个小区也没有统一油水界面。整体来看,11个分区内部没有统一的油水界面;但是,从北往南,油水相对的界面越来越浅。由于构造在原油基本聚集之后又发生较大变动,并且由切割构造形成的断层有着非常好的封闭作用,因此在全区没有存在统一的油水界面。油水界面整体分布趋势为由东南向西北分布逐渐降低,并且在两个相邻的断断块油水分布界面也存在很大差异,随断块埋深越深,油水界面也相应的越深。

图7 1区油气水分布

在研究过程中对10个含油小层进行了分析,并制作了对小层油水分布图(见图8)。从图中看出,小层中的油水分布比较复杂,在北部主要分布在3和4区,南部主要分布在7和8区。

图8 各小层油水分布

最终总结长81-1区中油水分布主要呈现3大特点[9]:

1)原油主要分布在构造斜坡区,其次为构造高部位,这种分布现象说明油源供给不足;

2)原油主要分布在断裂密集区域,这表明研究区中的断裂和油气运聚成藏有着紧密的关联;

3)断裂密集区的油水分布为上层为油,下层为水,而南部分布规律则是上下层为水,中部为油。

2.2 垂向分布特点

根据长81-1区块的评估结果可知,从纵向分布的角度来分析,这个区块中的油气分布主要具有2大特征:

1)原油主要集中在FI油层组(见图9)。FI层中的原油所占比重为79%,少量分布在FII油层组。

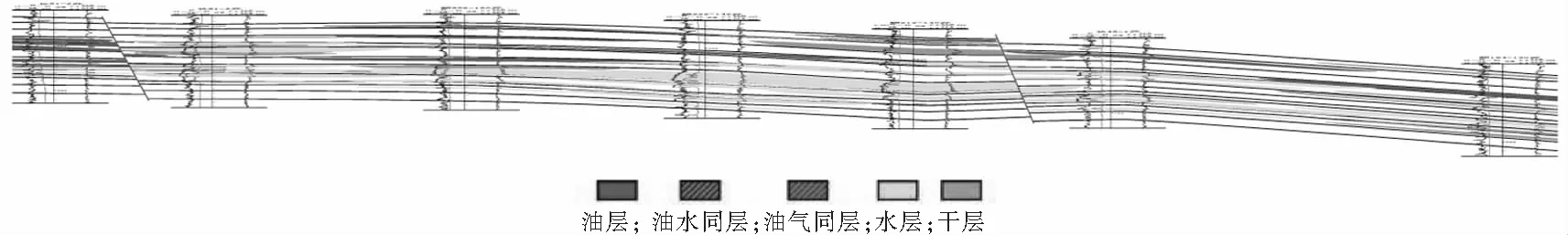

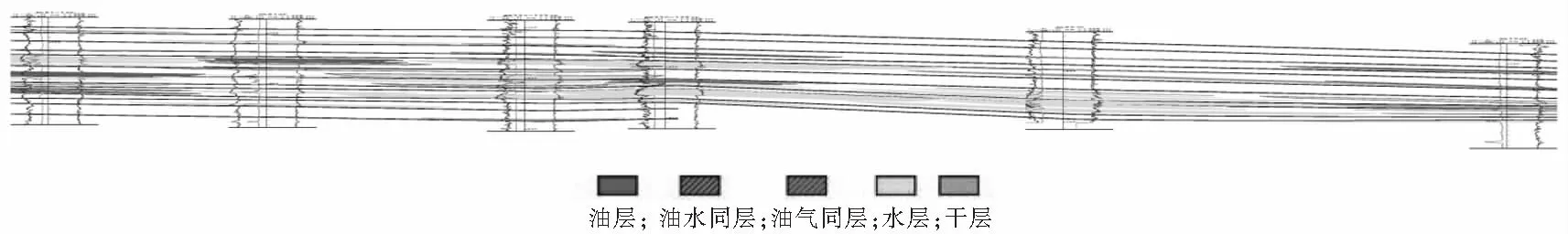

2)由于研究区油水分布复杂,通过对研究区的6条油藏剖面的研究(见图10),从纵向角度分析,油水主要分布规律是上层为油,下层为水,部分为上下层为水,中层为油(见图10~14)。

图9 长81-1区块含有层分布

3 主控因素分析

通过对研究区的油气成藏条件及机理分析,研究区油气来源广,充注期次多,有大量的密集断裂带,断裂的纵横分布与砂层断续分布有着积极的导流作用,这是导致区油水分布复杂的主要原因。

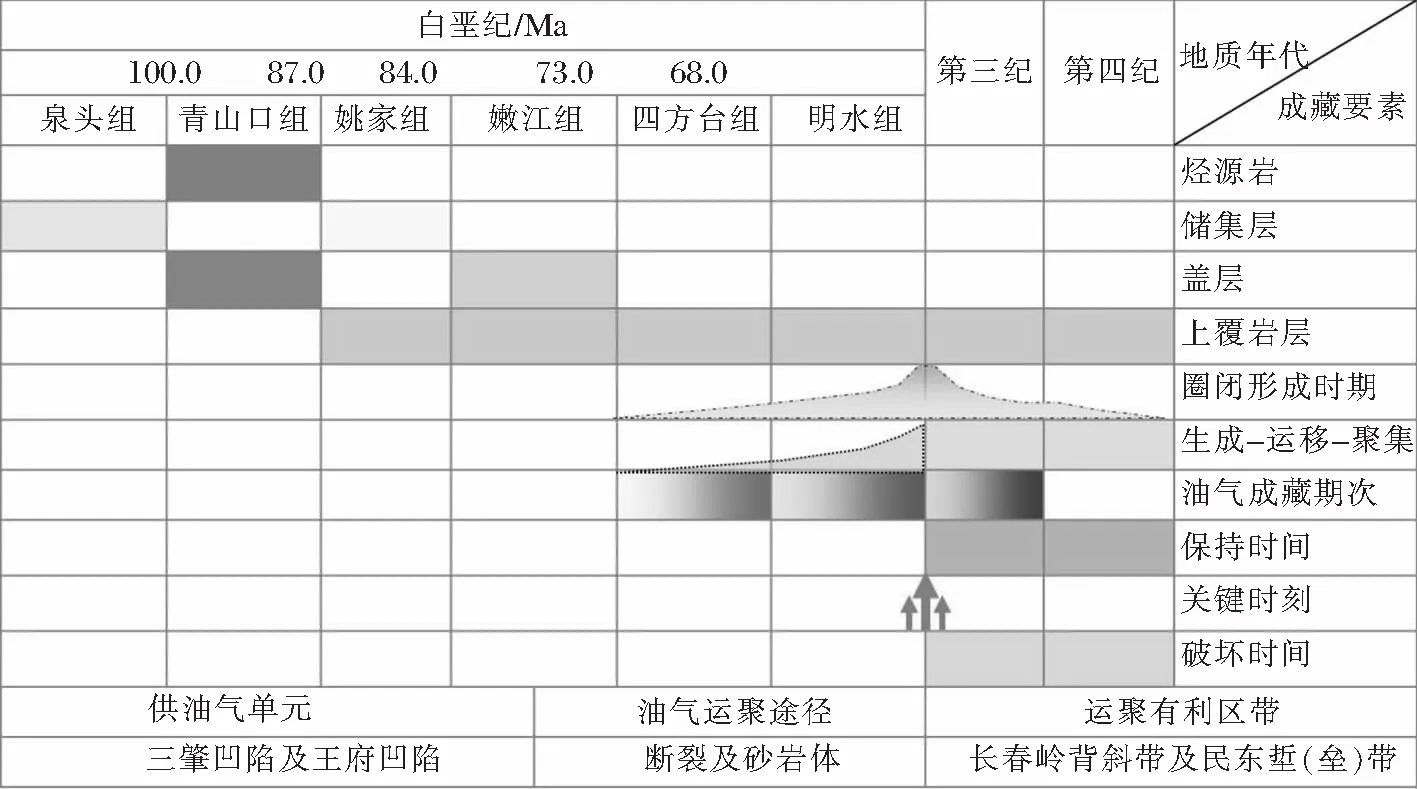

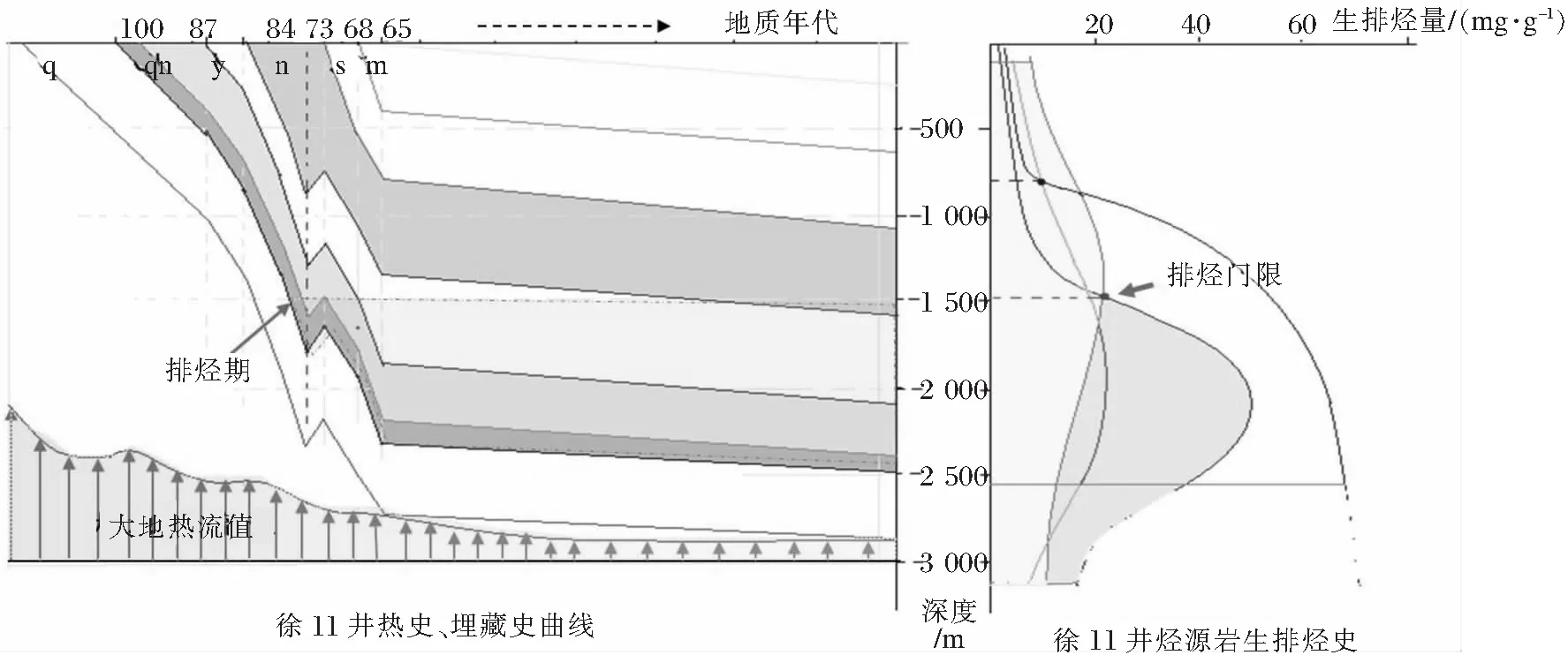

3.1 较多油气来源

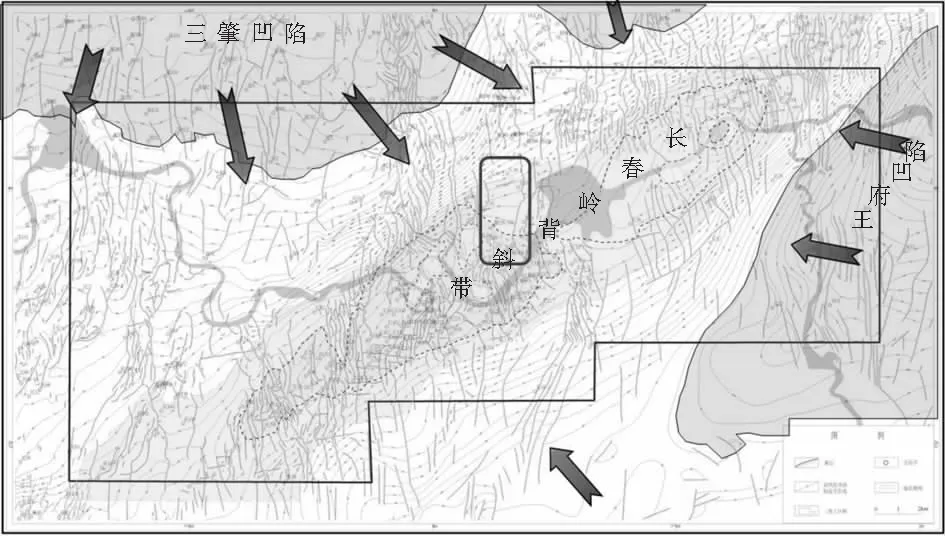

研究区中的油藏和气藏形成存在着明显的差异,油藏和气藏的形成时间及来源都不同。研究区的天然气藏形成时间早于油藏的形成时间。早期形成的天然气自下而上的充注在扶余油层的砂体圈闭中,气量不充足时,上部的砂体就会形成空圈闭;后期形成的来自三肇凹陷的原油通过侧向上运移到扶余油层位置较高的圈闭进行聚集;最终致使区的油气呈现下气上油的分布规律(见图15~16)。

3.2 断裂切割作用

研究区已发现的油气藏规模较小,存在油气层上下叠置、没有统一的油水界面等现象。主要是由研究区的大量密集断裂切割河流相横向不连续砂体导致的。首先,由于河流相砂体局限性决定了圈闭较小,并且研究区油气重力分异不明显,而油气差异聚集明显;大量的密集断裂带把砂体切割成若干断块,断裂带的切割作用将油气差异聚集变得更加复杂[10]。

图10 纵向油藏剖面线

图11 南北油藏剖面1

图12 南北油藏剖面2

图13 东西油藏剖面2

图14 东西油藏剖面3

图15 长春岭地区油气成藏要素时空配置关系

图16 三肇凹陷青山口组烃源岩生排烃史研究成果

3.3 断裂构成的通道具有导流作用

研究表明,断裂对研究区的油气成藏的控制作用主要变现为断裂作为油气优势运移通道,将油气从烃源岩运移到长春岭背斜。

断裂密集带与砂体之间的配置,形成了三肇凹陷烃源岩到长春岭背斜的横向油气输导通道,通道两侧斜坡上的砂体均为油气聚集的有利部位;因此,出现了距离油源近、构造低部位油气聚集丰度高,远离油源,构造高部位油气聚集丰度低的现象。深部含煤地层烃源岩与长春岭背斜之间长期发育的深大断裂对天然气垂向运移起着重要的控制作用;在深大断裂两侧,靠近源岩位置更容易形成气藏,远离源岩位置不容易形成气藏[11-12]。正是由于深大断裂的纵向导流作用,致使了研究区下部为气,上部为油的分布规律(见图17)。

图17 长春岭地区“深部生烃—垂向断裂疏导—构造高部位聚集”天然气成藏模式

3.4 油气资源供给不够充足

根据研究区已发现油气藏的规模、分布范围、成藏条件等分析结果显示,油气供给不足是研究区难以形成大规模油气田的主要原因。由于三肇凹陷的源岩生排烃数量有限,长距离运输到远离油源的长春岭背斜圈闭的油气就会更少,从而致使长春岭背斜带上的油气藏规模较小[13]。由于深部含煤地层受到断裂破坏,原本分布范围有限的煤系烃源岩,生气数量变得更有限;因此,沿着深大断裂运移到目的层位扶余油层的天然气量也是有限的(见图18)。

图18 长春岭沿江地区泉四段顶面(T2)构造

4 结 论

长81-1区块原油主要分布层位为FI油层组,少量分布在FII油层组;从垂向上看,研究区全区没有统一的油水界面。平面上看,北部和南部均有油水分布明显的地区:北部区域的3区和4区、南部区域的7区和8区。研究区油气来源广,充注期次多,有大量的密集断裂带,断裂的纵横分布与砂层断续分布有着积极的导流作用,这是导致区油水分布复杂的主要原因。