中国天眼:巡天遥看一千河

2019-02-10齐千里

齐千里

中国人要建造自己的天文望远镜,是中国科学院1958年正式提出的。这年,毛泽东写下“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”的诗句。

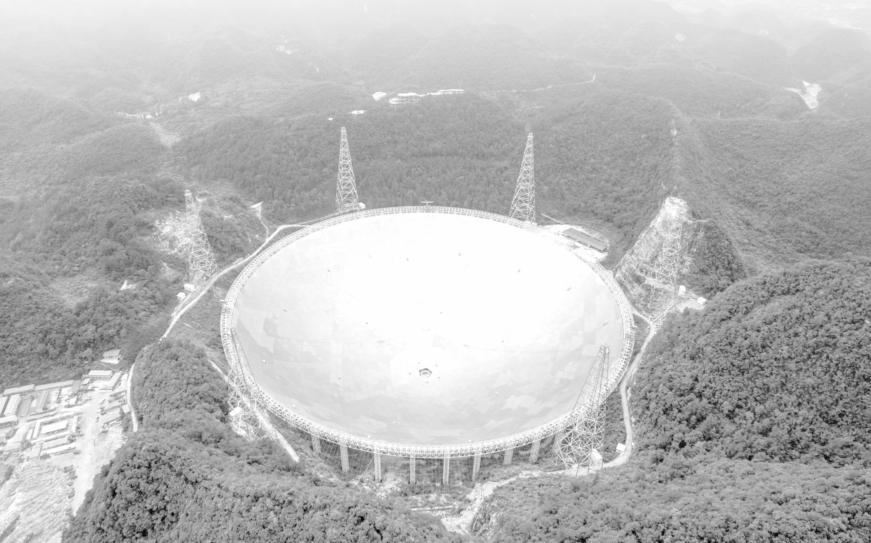

中国天眼——镌刻在世界天文史上的新高度

中国天眼直径500米,具有自主知识产权,是世界上最大单口径、最灵敏的射电望远镜(FAST)。

以南仁东为首的中国科学家和工程技术人员在建造它时,提出三项自主创新:利用贵州天然的喀斯特洼坑作为台址;洼坑内铺设数千块单元镜面,组成500米口径球冠状主动反射面;采用轻型索拖动装置和并联机器人,实现望远镜接收机的高精度定位。

在工程建设过程中,南仁东团队克服诸多施工困难,突破一系列技术难题,按工期高质量完成了建设任务,并产生了多项技术创新成果,推动了技术进步与产业升级。全新的设计思路,加之得天独厚的台址优势,使FAST突破望远镜的百米工程极限,开创了建造巨型射电望远镜的新模式,将在未来10—20年保持设备的世界领先地位。

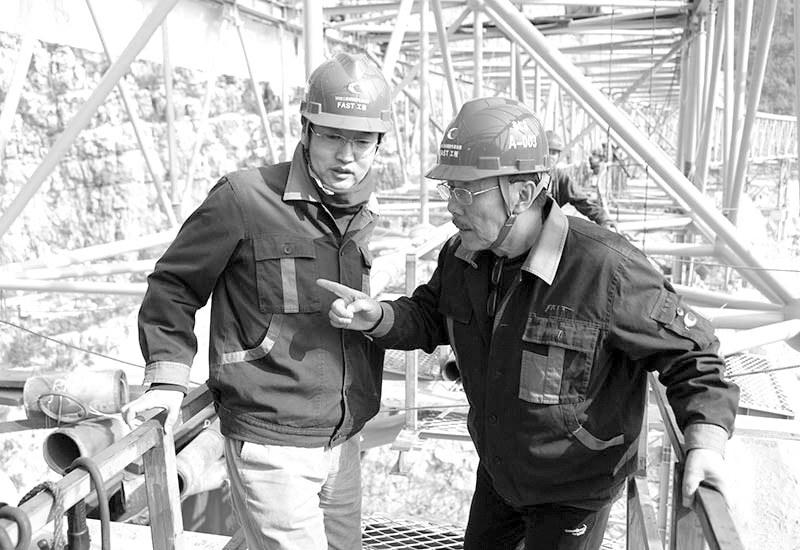

南仁东,中国科学院国家天文台FAST项目总工程师、首席科学家。1993年,在国际无线电科学联盟大会上,面对全球电波环境不断恶化的形势,各国科学家都祈盼着能尽早建造新一代射电望远镜。时任国家天文台副台长的南仁东从来就不缺乏敢为天下先的勇气、只争朝夕的紧迫感和强烈的使命感。经过初期勘探,FAST选址工作启动,从1994年4月开始,南仁东及其团队带着300多幅卫星遥感图,跋涉在中国西南的大山里,在贵州喀斯特地带先后走遍了1000多个洼地,对比了上百个窝凼。有一天,南仁东从平塘县克度镇爬两个多小时山路来到一处大窝凼,纵目远眺,四周青山环抱,在这方偏僻世界里终于找到心仪之地。他站在窝凼中央,兴奋地说:“这里好圆!”从此,这里就成为FAST的“家”。

2007年,南仁东主持的FAST作为“十一五”重大科学装置被国家批准立项;2008年,国家批复FAST的可行性研究报告;2009年,中科院和贵州省人民政府联合批复FAST项目初步设计及概算;2011年下达开工令,先后有150多家国内企业相继投入到FAST建设中。

从提出想法到项目落成的23年时间里,南仁东带领老中青三代科技工作者克服难以想象的困难,实现了由跟踪模仿到集成创新的跨越。2016年9月25日,500米口径球面射电望远镜正式启用。

当中国天眼的目光穿过银河系的时候,2017年9月15日,罹患重病的南仁東永远地闭上了双眼,享年72岁。2018年10月15日,经国际天文学联合会小天体命名委员会批准,国家天文台将1998年9月25日发现的国际永久编号“79694”的小行星正式命名为“南仁东星”。

纵目星空——视通万里的探索之路

向科学进军,大力发展现代天文科学事业,是从新中国成立后开始的。

1949年11月,中国科学院成立,随即组建天文研究所。1953年2月23日,毛泽东视察中国科学院紫金山天文台时,特意提出要看看这里收藏研究的如皋陨石,并作出重要指示:天文台要造更大的望远镜,要让天文仪器为人民服务。

那是一个激情燃烧的火红年代。1957年9月29日,中国第一座天文馆——北京天文馆正式开馆。它与中国的天文台不同,也与外国的天象馆不同,它是一个全新的具有中国气派的科学普及机构,旨在向人民大众宣传以天文学为主的自然科学知识,在青少年中培养更多的天文爱好者,提高公众的科学素质。

70年来,中国天文学研究与建设,为服务国家航天、探月事业、通讯卫星导航系统等作出了重要贡献,在国家重大工程和应用领域发挥了不可替代的作用,与我们的生活息息相关。如今,中国天眼与中国天宫、中国悟空、中国墨子等一批相继问世的重大科技成就,是新时代中国大力实施创新驱动发展战略、建设创新型国家的丰硕成果。这些成果是国家创新体系的中坚力量和创新平台,属于战略科技力量,决定着国家发展水平的基础,是一个国家创新力以及核心竞争力的主要表征,是国之重器。

更上层楼——实现对银河系的“星口普查”

设计建造自己的天文望远镜,是中国天文工作者多少年的梦想。

天文望远镜属于一种大型、精密的光机系统工程,凭借当时新中国科技工业水平,要实现这一梦想是十分艰难的。但新中国的科技工作者敢想敢做,1958年高标准地提出自主建造一架2.16米口径望远镜的宏伟计划,当年即获得国家批准。他们因陋就简,大胆探索,先从建造60厘米的小型望远镜开始做前期试验,以积累经验。

检验望远镜威力和天文学研究水平的标志之一,就是寻找超新星。当时,世界上最先进的大望远镜想要发现一颗超新星尚且不易,但是,中国的天文学家使用自己建造的60厘米望远镜,创新寻找方法,在很短时间里就找到40多颗超新星,取得了许多开创性成果。

中华人民共和国成立40周年前夕,中国科学家终于自主建成具有世界先进水平的2.16米口径的光学望远镜。这种望远镜的建成,不仅使我国天文学家可以观测天体图像,而且可以用不同波长的光分辨出天体光谱。从中可以知道天体中每种元素的含量,天体运动的速度、温度、重力、磁场等,甚至可以知道天体的年龄。2.16米口径望远镜产生了一大批有代表性的成果,特别是超新星光谱的观测使它声名大振。

欲穷千里目,更上一层楼。为了提高观测效率和质量,中国天文学家在2.16米口径望远镜的基础上,开始设计建造一个专门用于拍摄光谱的望远镜——光学望远镜(LA? MOST)。这是一项国家重大科技基础设施建设工程,于1997年立项,2008年建成,国家天文台以元代天文学家郭守敬的名字为其命名。

郭守敬望远镜是我国目前最大的光学望远镜,其有效口径达到4米,由我国科学家自主设计建造,具有全部自主知识产权。它的建造实现了多个世界之最:结构设计特殊,兼具大口径和大视场两个优点;光纤数量最多,焦面上安装了4000根可以自由移动的光纤,即一次能拍摄近4000个天体的光谱;焦面自动化程度最高,4000根光纤全部是自动驱动到位的;世界上同口径望远镜视场宽度只能做到2度多,而郭守敬望远镜达到了5度。

大口径望远镜的核心技术之一,是镜面拼接和镜面变形的主动光学技术,就是每块子平面都要变形,然后还要拼接在一起,圆满地拼接成一个波浪的反射镜。郭守敬望远镜将镜面拼接和镜面变形的主动光学技术推向了世界前沿,至今仍是世界上光谱获取效率最高的望远镜。利用它获得的庞大光谱数量,天文学家得以对银河系进行“星口普查”,为银河系重新画像。

中国天文望远镜的发展见证着综合国力的提升。继中国天眼建成后,中国第一颗X射线天文卫星“慧眼”于2017年成功发射,并于2018年初正式投入使用。它可以接收来自黑洞、中子星等致密天体所发射的高能辐射,并以此来研究这些神秘天体的性质。

“每个优秀的人,都有一段沉默的时光。那段时光,是付出了很多的努力,却得不到结果的日子,我们把它叫做扎根。”成就一项宏大的事业又何尝不是如此。新中国的天文学在“沉默的时光”里,就有这样一批仰望星空而又脚踏实地“扎根”的人。他们是民族的脊梁,也是永不泯灭的明星。

(摘自七一客户端/《党史文汇》)