治理理论下重构高校信息化组织体系

2019-02-06李晓秋陈颖

文/李晓秋 陈颖

高校信息化是高校应用先进的信息技术和信息管理手段,提高教育教学科研及管理水平,促进教育现代化发展的过程。信息化组织是高校信息化发展的组织保障,是高校内部治理结构的组成部分。

高校信息化组织现状

信息化组织是信息化推进机制的承载组织。高校信息化组织结构是高校内部信息化工作的权力划分和制度安排。国内高校在信息化的发展和教育部的推动下,普遍建立了“委员会(领导小组)+职能部门”结构的信息化组织。职能部门设置情况是:部分高校的职能部门独立设置,有的由信息中心改设为信息化(管理)处或信息化建设管理中心,内部设办公室、信息化管理科(信息化技术中心)或办公室、网络部、电教部、系统部等,有的是设置信息化工作办公室和信息化技术中心,有的是网络信息中心内加设信息化专家委员会;大部分高校仍沿用信息中心、网络中心、教育技术中心、办公室或资产管理中心等模式。大部分高校的信息化专门部门的职能仍是网络和系统维护与管理。

国内高校的信息化组织相对滞后于信息化实践。此外,还存在重信息技术部门,轻信息管理部门;组织结构不完善,机制不健全;多单打独斗,少沟通协作;行政支配多,民主参与少;整体效益不高等问题。

新型信息化组织结构构建方案

高校内部多元化主体和多方利益诉求促使国内外高校开始改进管理,采用治理的方式谋求发展。高校治理分为外部治理和内部治理。治理结构是高校治理的组织制度保障。我国公办高校内部基本治理结构是党委领导下的校长负责制。

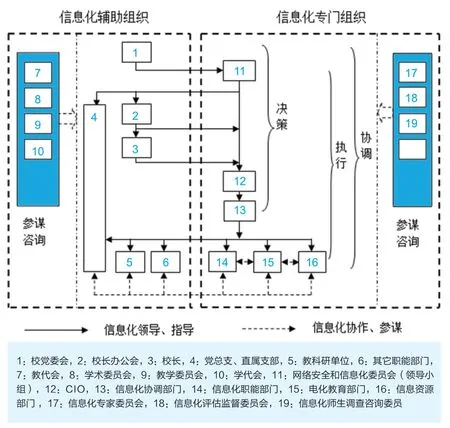

在高校内部治理视域下,依据“政治—管理—技术”、“决策—协调—执行—参谋咨询”、“专门—辅助”的框架进行高校信息化组织结构的构建。依据内容与技术安全建立高校治理基本结构;多主体参与建立参谋咨

询、评估监督组织;拓展信息化组织职能,建立信息化专门组织和参与信息化工作的信息化辅助组织,专门组织专职负责信息化推进、信息技术及信息管理等,辅助机构参与、辅助从事上述工作并负责本部门业务的信息化工作;建立信息化协调组织并建立多级协调机制,包括信息化工作会议协调、专门的协调部门协调及CIO 协调,专门协调组织可设为“与校办公室合署”或“信息化职能部门赋职”或“独立设置信息化办公室”,本方案采用信息化职能部门独立设置的方式,如图1 所示。

实行党政共管、“双轨制”与“一岗双责”

图1 信息化组织职权结构

目前,我国加强党对网络和信息化的领导和协调,重视网络及信息安全。高校信息化工作是业务工作也是政治工作,原“信息化领导小组”调整为“网络安全和信息化委员会(领导小组)”,由党政共同组成,是信息化的专门决策组织,负责信息化工作的决策和协调,对校党委负责。在此结构下要区分信息化工作中的内容和技术安全,由党政分别负责信息内容的政治和信息技术安全工作;建立“双轨制”的信息化管理体系,即党的组织负责形成的及网上传播信息的内容安全审核,建立“形成上传要审核,谁审核谁负责”的审核管理网络组织;信息化专门及其辅助组织负责信息技术安全、数字信息资源管理及信息化其它工作。同时建立“一岗双责”制,即高校内各岗位人员担负业务职责,并对本岗位所涉及的网络及数字化信息的政治安全负责。

建立多元参与的决策、参谋、咨询机制

高校信息化组织构建是在根本治理结构的基础上重新划分校内各利益主体在学校信息化过程中的职权和责任,建立相应机制,实现多元参与。

我国高校内部治理的主体构成有校党委成员、校领导、中层管理者、董事会成员、教授及专家、普通教职工、学生(上述人员有重叠)。其中,党委会、校长办公会是学校的综合性决策、协调机构,对信息化中重大问题进行决策、协调,是信息化辅助组织;学术委员会、教学委员会、教职工代表大会、学生代表大会参与学校相关管理,既是决策参与组织,有权参与讨论其职权范围内与信息化有关的事项,也是信息化辅助组织,是信息化组织可以依赖并且受其监督的组织。

除了党政两大主体参与的“网络安全和信息化领导小组”外, CIO 是信息化日常工作的决策者、协调者和上级决策的组织实施者。

为满足高校内各主体对信息化的不同需求,建立多主体参与的信息化专门参谋、咨询组织:一是建立信息化专家委员会,聘请信息技术及信息管理方面的专家、教授和信息化工作者参与学校信息化决策及咨询;二是建立信息化评估监督委员会,聘请校内外信息技术及管理方面的专家、教授及使用者(教职工及学生),对学校信息化工作情况进行评估、监督,为学校信息化决策和管理提供评估报告、意见和建议;三是建立信息化师生调查咨询委员会,以教职工和学生为主,对教学科研及学生学习生活中信息化的体验及需求进行咨询与调查。通过增设信息化专门参谋、咨询组织,扩大参与主体参与力度,使更多的主体享有参与权,以协商、参谋、咨询、建议的方式促进信息技术与资源的优化配置,保障各主体享有信息的权益,提高决策的民主化、科学化水平,促进学校发展。根据学校规模可建设校级及院(系)级两级信息化参谋组织。

改造工作流程,建立协作机制

科学技术是组织结构变革中一项重要的变革力量。信息技术的应用为通讯和共享提供了便利,促进组织结构扁平化,便于集权也便于分权的实现。高校的信息化组织在受到学校固有结构影响的同时,具有工作高度信息化、工作对象数据化、沟通网络化的特点,有结构扁平化、柔性化的内在需求。

在治理理念之下对信息化组织结构采用分权设计。打破传统的科层制结构,建立学校教学科研单位信息化工作的多线双向工作流程,信息化专门部门与教学、科研、学生管理等职能部门共同参与教学科研单位的信息化工作,形成信息化工作多方协作共治模式。信息化部门负责信息化规划、管理、技术等,教学、学生管理等职能部门推进业务管理中信息化项目实施,教学科研单位有权提出实际需求、困难和解决方案并请求协调。高校在实施此共治模式时可以采取信息化职能部门参与审核的机制予以落实。

建立智慧管理信息资源

信息化时代,高校的信息及信息资源网络化管理和利用是发展的必然。信息化组织是信息化发展中出现的新型组织。高校普遍没有将图书馆、档案馆(室)、校史馆、博物馆纳入信息化组织,虽有的统计把图书馆纳入信息化机构的统计范围,但也是基于其“数字化服务部”的职能。在高校信息化工作中,图书馆、档案馆(室)、校史馆、博物馆不会消失,还会越来越数字化、网络化,以数字图书馆、数字档案馆、数字校史馆、数字博物馆的新形式提供更加智能的信息服务。在信息化组织去“重技术轻管理”的职能调整中,将信息资源管理纳入信息化管理,会使信息化管理发挥更大效益。将图书馆、档案馆(室)、校史馆、博物馆作为信息化资源中心纳入信息化组织,是适应资源管理、数据融合服务的智慧化新阶段的组织保证。

拓展职能,增强专业性、提高广泛性

高校信息化是全面而深刻的,高校信息化组织要拓展职能,强化专业性、服务性、参与性,建立信息化组织的三维矩阵结构。

1.加强信息化组织的专业性。信息技术是发展极为迅速的变革力量,专业性强、知识更新快。新软件和信息平台的普及速度呈指数式增长。高校信息化组织及管理者要适应信息技术发展的特点,强化专业性,选拔有信息化知识和理念、懂业务、会管理的复合型人才担任CIO;重视信息化组织建设,组建专业的信息化专门人才队伍。

2.加强信息化组织的广泛参与。高校信息化是覆盖整个学校实体和教育教学管理全过程的信息化,要有硬件、技术的保证,还要有信息的管理、网络文化的构建、信息安全的保障。学校信息化组织要体现广泛性、全局性,建立信息化组织广泛参与机制,参与各职能部门、教科研单位的信息化工作,参与全校的信息化规划、决策、实施、协调、保障等。

3.协作中扩展职能。信息化的广泛实施,需要信息化组织职能的拓展,使广泛参与落到实处。

(1)购、管、销的参与职能。高校信息化过程伴随着设备和系统的采购、使用、维护。摩尔定律显示,信息化设备和系统比普通设备仪器更新速度快、数量大,是一项持续性工作。购买价格性能适配的设备和系统,适时更新、报废系统和设备需要专业评估。采购及资产管理部门需要与信息化组织协作,提高工作的科学性。

(2)推广、培训职能。信息化及技术的宣传和培训是信息化组织责无旁贷的职责。梅特卡夫定律发现,网络的效应及价值与系统连接的用户数的平方成正比,即网络、在线教育、数字资源等越被广泛使用,越能发挥其价值。高校信息化的普及、推广速度决定着其价值的发挥。信息化组织对信息技术和信息化产品的宣传推广及培训具有天然优势,参与干部和师资的信息化培训协作,会使培训更具针对性,利于信息化的培训与推广。

信息化的发展给高校内部治理结构的创新与完善提供了条件和机遇。高校运用治理理论建立新型信息化组织和运行机制,是高校信息化发展的基础和保障,在学校的内部治理与流程再造中起到了示范引领作用,有利于实现民主管理、科学决策和广泛监督,增强师生的责任感,激发工作、学习的主动性和创造性。