修罗场上的移动堡垒

2019-02-05索何夫

索何夫

古典战车——贵族的游戏

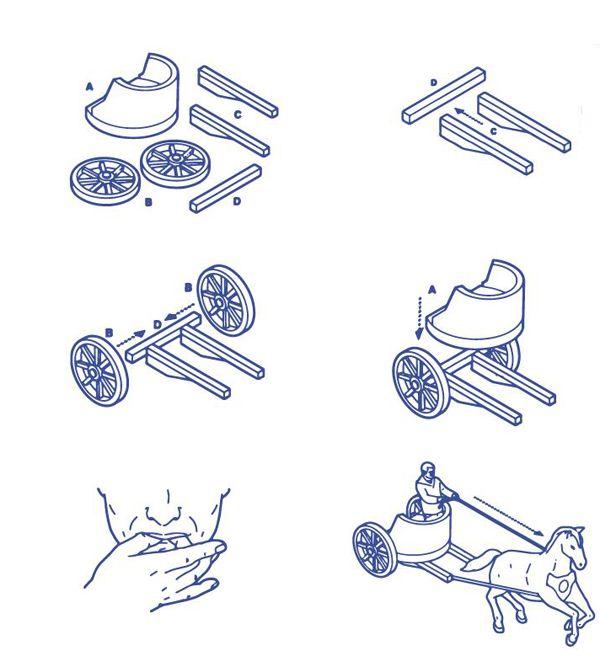

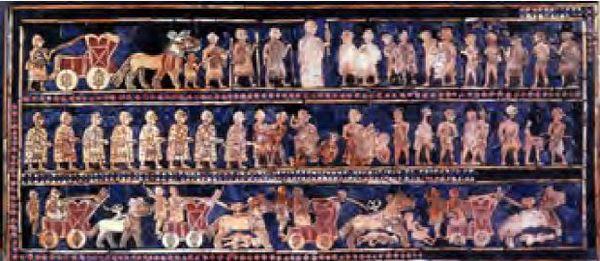

在人们的刻板印象中,“战车”自然是用于机动作战与冲击的马拉战车(Chariot),中国象棋里的“车”指的就是这玩意儿。在世界范围内,现今可考最早的战车出现于公元前30世纪左右的美索不达米亚,这甚至早于马匹成为可靠的役畜的时间——因此它们只能用驴子牵引。在著名的“乌尔军旗①”上,这种战车的形象就已经出现了。

而在中国,按照王国维时代的史学界的考证,以及在殷商和更早时期的遗迹中发现的证据(车马坑、车辙印)表明,中国出现轮式运载工具的时间大约在公元前20世纪前后,当时来自内亚②一北方草原的游牧民族输入了原始的“车”。到了商代,以马匹牵引的车辆开始流行起来。

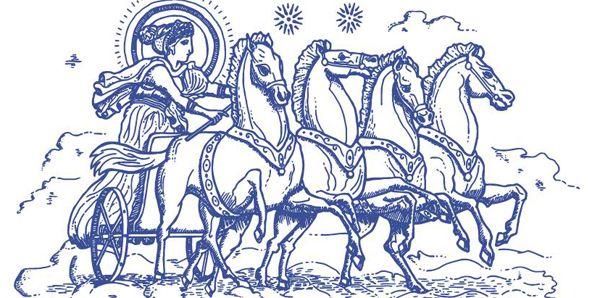

早期车辆能够在战场上占据一席之地,有一个重要的原因就是早期骑兵的弱势。在马鞍、马镫这些骑乘马具和骑兵战术发展起来之前,无论是在爱琴海沿岸、中东还是东亚,早期骑兵因为缺乏冲击力和与重步兵正面搏杀的能力,最多只能充当通信兵或侦查斥候。这就让具有战场冲击力的马拉战车有了表演的机会。

当时的战车一般由2~4匹披甲的重型战马牵引,搭载着同样装备重型装甲、持长兵器的武士。由于战车上的武士们不需步行,不用考虑负重对机动力的影响,所以他们披挂的盔甲是那个时代的防护能力巅峰——迈锡尼战车兵所装备的,可以将整个人包裹成一只青铜罐头的登德拉式盔甲就是典型例子。而许多战车甚至会在轮轴和车辕上安装利刃、长矛等武器加强冲击力。对于方阵战术尚未发展起来,装备和纪律都相当匮乏的早期步兵而言,成排列队冲来的重型战车所能造成的威慑力甚至比其实际杀伤力还要可怕。

不过,因为战车的驾驶是个技术活,因此任伺古典时代的战车兵(在春秋战国时期,这些人被称为“甲士”)都需要长期的脱产训练才能做到娴熟驾驭车辆作战。在生产力水平低下的时代,只有为数有限的军事贵族——用今天的话来说就是玩得起豪车的富二代——才能做到这一点。在被先秦儒家视为知识分子根本技能的“六艺”之中,成为一名战车手必需的“御”(驾车)和“射”赫然在列,当然,这也意味着,战车作为一个战场大杀器,它烧钱的程度也是常人难以想象的。

正因为如此,在秦汉之后,随着原有的世卿世禄和分封制的政治经济体系的解体,日渐中央集权化的君主所掌控的常备军取代了原有的贵族“甲士”,再加上马鞍马镫的出现让更加便宜也更加灵活的骑兵开始崭露头角,那些“烧钱机器”古典重型战车开始没落。不过,这并不意味战车本身退出了历中舞台。

①乌尔军旗

20世纪20年代出土于乌尔城的皇室墓穴(今位于伊拉克巴格达南部)的苏美尔文物,距今约有4500年的历史。被发掘者认为是旗帜,在旗帜两面用镶嵌马赛克分别呈现了战争与和平两幅不同的画面。现被收藏于伦敦的英国国家博物馆。

②内亚

是西方历史学研究时常使用的一个地理概念,在广义上常用来指代东起亚洲东北部海岸线,西抵里海的广阔地域,而在狭义上则常用以指代中国西一北的边疆地带。

③挽马

根据用途,军马大致分成三种:乘马、挽马和驮马。其中,乘马主要用于士兵骑乘与作战用,按照用途细分还可以分为日常行军和战场冲锋。总的来说乘马的爆发力强,战场纪律性较高。而挽马和驮马都是用来运送物资的,区别在于驮马是将物资直接驮在马身上,而挽马则是牵引辎重车辆,这类军马需要有较高的力量以及耐力。

自我革新——輕量化与多功能化

古典式战车主要的缺点是昂贵和笨重,它想在战场上继续占有一席之地,就必须进行变革——轻量化便是其中—个方向。这里的轻量,不一定仅指车的体积,更多是制作、维护以及使用成本。在汉代,“飞将军”李广等人的边军中,就开始使用一部分轻量化的战车,亦即“轻车”,在与匈奴的对抗中发挥过作用,

“轻车都尉”这个军事头衔由此而来。不过轻车已经变成侦查与通信单位了,这也让我们看到了战车自我革新的另一个方向——多功能化。

不再在战场上冲锋陷阵,革新后战车在各种战场的支援策应、后勤补给等诸多领域找发挥作用。要知道即使五人开黑,也会矢口道除了刚正面的坦克角色之外,还必须有辅助英雄。而军事战争更是一个庞大而精密的组织体系,战车在这个体系中不同位置都找到了自己的生存空间,产生了不少的变体。

运送辎重

“三军未动,粮草先行”是战场上颠扑不破的真理,打仗不只是战场上杀来杀去那么简单,所以才有那句话“打仗打的是后勤”。而后勤除了人吃马嚼的补给之外,还包括兵器、箭矢、甲胄,以及其他生活物资。当—只大军开拔到千里之外的战场上时,这些后勤军资的运送,就要依靠辎重战车了。

从在前方突破敌阵,角色转换成后方运送资材,辎重车追求的不再是战场上的震慑和杀伤,而是载重量与运力成本之间比值的最大化。驱动车辆的牲畜,都是耐力强但是不能用于战场冲锋的挽马③,甚至牛,这些牲畜成本比起战马低得多,而且驾驭它们的驭者,也不需要像以往贵族甲士一样接受长时间脱产训练。两者之间的差别,就如同开F1赛车的舒马赫和开五菱宏光面包车的老王一样。更有极端者,辎重车被设计成依靠人力就能驱动的手推车,例如传说中诸葛孔明发明的“木牛流马”。

防御工事

经常阅读明清白话小说的人大概会对“辕门”这个词感到颇为耳熟,它的字面意义就是以“辕”为门:军队在野外驻扎,临时营地会用大量沉重的后勤补给车辆相互连接,形成营地的外围防御体系,而作为营地出入口之处则以两辆车辕相对的车作为标志,故而出现了以“辕门”指代军事主官驻地的说法。

是的,在长期的战争中,指挥官们逐渐摸索出了用后勤车辆充当临时营寨的做法。大部队在野外宿营时,将随行的后勤车辆环列衔接起来,就成了相当合适的临时防御工事。而当军队需要开拔时,这些车辆又可以被迅速拆解开来,继续扮演运输工具的角色。这类兼具运输与防御作用的战车,在不同时代叫法不同,如“守车”“箱车”或者“武刚车”。

这类战车运用方式,无论中外都有案例。东晋末年,刘裕在北伐关中时,就曾经用装上盾牌的改造辎重车摆出“却月阵”,以此让晋军轻装步兵抵御鲜卑重装突击骑兵,并最终大获全胜。而无独有偶,在西方的胡斯战争④中,缺乏装备的农民军大量改装了沉重的运输马车(Battle Wagon),以对抗神圣罗马帝国训陈有素,披挂全身装甲的重骑兵。农民军为马车增加装甲,安设射击孔,从而成为在抵消对方重骑兵冲击能力的同时为己方步兵提供射击掩体的车堡(Wagenburg),成为野战中难啃的“硬骨头”。

特种作战

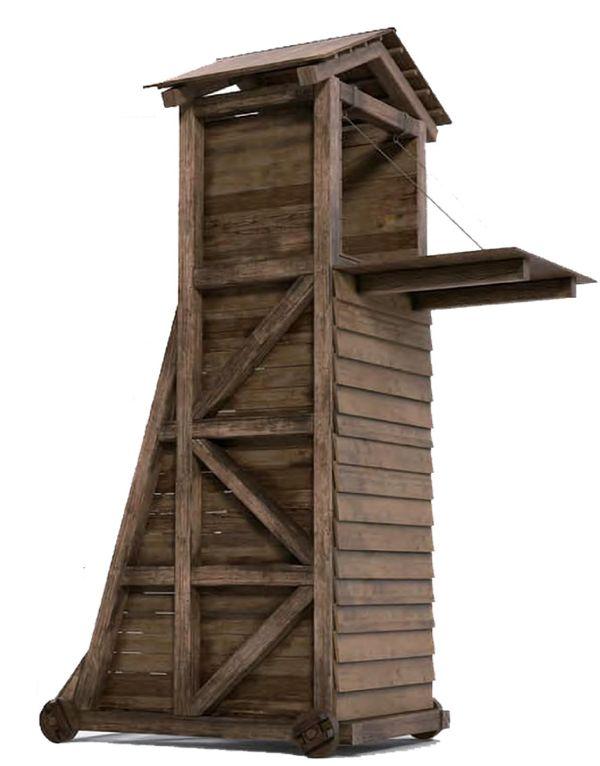

由辎重车临时改装的战车毕竟“不专业”,所以许多“专业”的特种作战车辆也随之被开发了出来。它们可以用来作为障碍物、掩体;可以为军队提供更广阔的战场视野;甚至变成攻城器械。发展到这个阶段,战车其实已经在多功能化的路上走得很远,出现了非常具体的功能细分了。

例如最迟到宋代初期,被称为“虎车”的战斗车辆已经出现在了当时兵书的记载中。这些大车沉重宽阔,表面蒙有生皮革护甲和铁钉,为了防止被对方纵火,这些战车的皮革护甲外往往还会蒙上沾湿的布料。它主要用于狭小街道上的巷战,或者用于机动封堵城墙的缺口与桥梁这类狭窄但关键的战术要点。

除此之外,还有被称为“塞车”的战车,就是在一辆大型手推车上固定木材和石块,专门用于堵塞工事缺口。之后,为了增加攻击者翻越或者破坏的难度,“塞车”进一步演化,出现了所谓“塞门刀车”这样的新品种——当攻击方的步兵遇到一堵堵插满锋利刀刃,覆盖着湿牛皮甚至铁皮的厚重硬木板时,他们的心情显然不会太好。

除此之外,还有霹雳车、巢车、冲车、洞屋车、云梯车、吕公车等一系列专业化的特种作战车辆,这些战车,在攻城拔寨时,能够发挥巨大作用。

④胡斯战争

又称波希米亚战争(1419年7月30日-1434年5月30日),起因于神圣罗马帝国领地波希米亚的宗教改革家扬胡斯被天主教会以异端罪名处以火刑。支持他的地方贵族及民众起兵,对抗罗马天主教会以及神圣罗马帝国中央政府的战争。胡斯信众虽然一度取得优势,但最终被神圣罗马帝国所镇压,以失败告终。

最后的辉煌——与火器的结合

因为对古典战车的刻板印象,让许多人误以为中国古代的“车战之法”是春秋时代的陈一年旧事。但事实上,古代中国的战车使用规模最大,运用最广的时代恰恰是接近近代的明朝。

明朝战车能大行其道的原因很多,其中与明代的军事政治制度有关:世袭军户与匠户、制度,导致明军战力与冷兵器装备技术下降,重骑兵和重装步兵所剩无几,军队主体变成依赖投射武器的轻步兵。这种情况下,想在野战中对抗诸如卫拉特蒙古人中的骑兵,战车就成了必要之物。当时甚至有“阵而无车,如身而无甲,车犹如军之羽翼”的说法,可见明军对战车依赖程度之高。

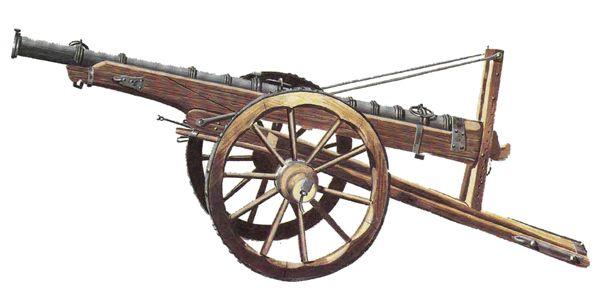

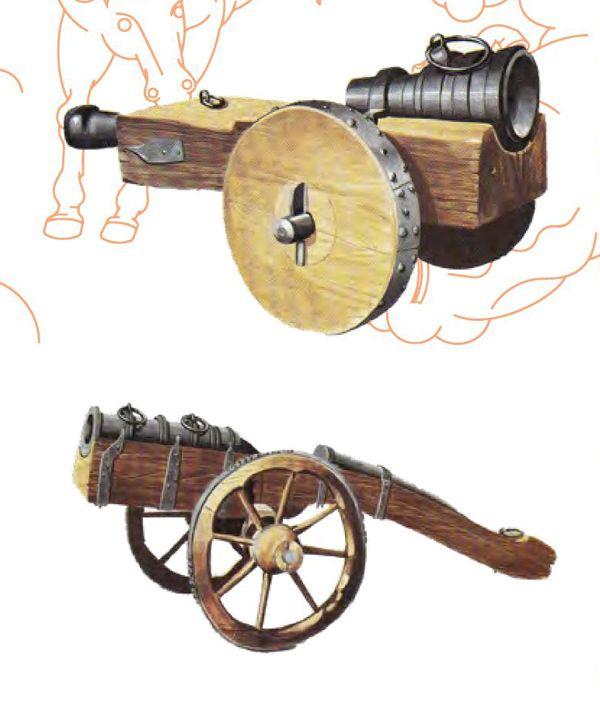

到了16世紀,随着火器在军队中的普及,哪明军开始尝试把它们与战车结合,为战车的进一步发展奠定了新的方向。当时出现了所谓的发射霰弹的早期小口径火炮——“霹雳战车”,用于发射火药推进式火箭的“火箭车”,甚至装备大口径火炮的“无敌大将军车”。这类战车,在兼顾野战阵地防御的同时,还能提供火力支援。

而明军将领也依托这类战车,设计了专门的战法,例如戚继光为了防御北方战线而设计的车营体系。一个标准车营单位包括重车128辆,各种轻车216辆,配合4000名步兵和3000名骑兵作战。一旦开始列阵,被称为“偏厢车”(一侧加有护盾的战车,装有多支乌铳和佛朗机炮)的重型战车会以每32辆一面的规模在车营外围成正方形阵列。相邻战车之间设置一部鹿角拒马阻止对方突入。而装有大口径火器的战车则设置在阵列内部,与外围战车一道实施火力打击。除此之外,车营内还有一些执行辅助任务的车辆,比如军官登高指挥用的元戎车,用于瞭望敌情的望杆车,以及载有战鼓、用来发号施令的鼓车等等。而步骑兵则候在车辆围成的方阵之内,伺机发动反突击。

在此之后,明军战车继续向大型化和重火力化发展,出现了“灭虏炮车”等载有较大口径火炮的重型战车。在崇祯末年,各种各样的“火车”(装有大量火器的战车)也被孙传庭等部广泛使用,用以抵消李自成起义军的骑兵优势。不过,明朝军事力量的持续衰败和上层建筑的整体性崩塌让这一切都成为无用功,随着朱由检自缢于煤山歪脖子树上,战车开始彻底走下历史舞台。