似是故人来

2019-01-30策划方凤燕执行本刊编辑部设计陈舒宁

策划_方凤燕 执行_本刊编辑部 设计_陈舒宁

传统民居,是中国独一无二的风景线。它们散落在中华大地上,体现着国人的生活美学、生存哲学以及处世智慧,它们或古朴,或恬静,或精致,或庄重,在漫长的岁月中历经风雨,仍鲜活不朽,让人一见如故。

方圆瞻天地 风过了无痕

撰文_觉非行记

“在南国的风物,的确有一种迷人的力量。在我眼里一切都显示出一种梦境般的美:那样茂盛的绿树,那样明亮的红土,那一块一块的稻田,那一堆一堆的房屋,还有明镜似的河水,高耸的碉楼。南国的乡村,虽然里面包含了不少的痛苦,但是表面上它们还是很平静,很美丽的!”

在影像还很稀缺的年代,我们通过文字了解世界。那时候,读到巴金先生的这段文字,虽不知道碉楼长什么样,却已心生向往。这一次,从广州转机,终于逮着时间,停留两天,来看看惦念已久的开平碉楼。于是,一路颠簸,我辗转来到开平市自力村碉楼群。

开平碉楼是集防卫、居住、中西建筑艺术于一体的多层塔楼式建筑,是开平的地理和社会环境的产物。开平地势低洼,河网密布,而过去水利失修,洪灾频繁;更因其位于新会、台山、恩平、新兴四县之间,属“四不管”的地带,土匪猖獗,明代后期即有乡民建筑碉楼防涝防匪。清时,迫于生计,一批批开平人出洋谋生,经过一辈乃至数辈人的积累,渐有产业,一批批华侨衣锦还乡之时,为了家眷、财产安全,便建成这一座座古堡似的碉楼。20 世纪20 至30年代是兴建碉楼的高峰期,整个开平,碉楼多达3000 多幢。

摄影_卢文

当时,分布在世界各地的华侨吸取其侨居国的建筑风格,在海外设计好碉楼图样,把图纸带回家乡建造碉楼。于是,一座座以我国古代乡村“角楼”为基础,融入了西方城市、教堂建筑中的塔楼造型的碉楼,在纷乱的年代拔地而起。开平乡民不同的旅居地、不同的审美观,造就了开平碉楼的“千楼千面”。古希腊的柱廊、古罗马的柱式、哥特式的尖拱、巴洛克建筑的山花……西方不同时期的建筑形式与中国传统建筑文化相结合,在岭南的侨乡扎根,为古老的东方穿上了西方的盛装。

碉楼内的人与流浪在外的华侨多少年来相互守望,这里是游子们思乡之情的结晶(摄影_时代树暴走)

养闲别墅的始建人是当地一名私塾教师,后赴南洋谋生(摄影_吴秋煌)

自力村位于开平塘口镇,由安和里、合安里和永安里三个方姓自然村组成,于清道光十七年(1837年)建村,现有60 多户人家,170 多人;而在美国、加拿大、英国、马来西亚等国家和地区的华侨及港澳同胞,却有250 多人,远超村内现有人数。村内15 座风格各异、造型精美的碉楼及居庐,散落在乡间,是开平碉楼兴盛时期的代表。村落、稻田、荷塘、草地,一座座斑驳的碉楼散落在绿野间,是田园,也是诗意。

然而,如今蓝天白云下堪称诗意栖居的乡间,被称为“近代建筑博物馆”的开平碉楼,曾是那个时代风雨飘摇的见证。坚如磐石的碉楼为多层建筑,远远高于一般的民居,便于居高临下地防御;碉楼大多门窗窄小,铁门钢窗,墙身厚实,墙体上设有枪眼;顶层多设有瞭望台,配备早期的枪械、发电机、警报器、探照灯及石块、碱水、铜锣等防卫装置;碉楼内储存了大量的粮食,一旦有土匪入侵,村民便躲进楼内,令其望楼兴叹,无功而返。在那个战乱纷争的时代,在那个土匪肆虐的开平,正是这一座座封闭的碉楼,保卫着自己的家园。

立园既有中国园林的韵味,又吸收欧美建筑的西洋情调(摄影_时代树暴走)

自力村其实不大,不一会儿就可以走完,可是,慢行于稻田间,抑或登上碉楼俯瞰这片土地,做一个温柔的闯入者,融入其间,却需要时间。自力村有9 座碉楼、6 座居庐,最早的龙胜楼建于民国八年(1919年),最晚的湛庐建于民国三十七年(1948年)。每一座碉楼都有着自己的名字,每个名字的背后,都有一个悲喜交融的故事。异国漂泊,经历多少苦难,落叶归根后,依旧需要筑起高高的碉楼,在乱世求一份安宁。

养闲别墅的始建人是当地一名私塾教师,后赴南洋谋生,他家里有一个扎小脚的妻子。叶生居庐的始建人方广宽曾在香港经商,抗日战争期间,他回香港取钱,途经新会时被匪首陈雨浓所掳,后受吓而死,被埋在当地一棵榕树下。方家三兄弟方广宽、方广容、方广寅的叶生居庐、官生居庐、兰生居庐三座居庐,随着三兄弟后人旅居美国,尘封了半个世纪,2006年时才得以打开大门。尘封了半世纪的鲜活痕迹,让我们得以一窥开平华侨家族数十年前的生活。

铭石楼建于1925年,楼主方润文早年在美国谋生,经营过餐馆,后以“其昌隆”杂货铺发家,致富后花巨资建了这座碉楼。方润文去世后,方家全家在1953年突然连夜离开,分别去了香港和美国,但是人去楼不空,半个世纪后,碉楼内的物件依旧保持着原样,西式的美人卧榻,中式的雕花大床,五彩玻璃隔断屏风……似乎停留在时空中,等待着主人的归来。

铭石楼外形壮观,内部陈设豪华,是自力村最精美的碉楼,也是电影《让子弹飞》中南国一霸黄四郎的大宅。电影中,在应邀赴黄四郎设的鸿门宴时,汤师爷连连称赞黄四郎的家宅:“黄老爷的宅邸,竹林掩映,碉楼耸立,易守难攻,万夫莫开。”

碉楼独特的履历与记忆,变作了世界建筑史上的传奇(摄影_卢文)

原以为作为现象级电影《让子弹飞》的主要取景地,自力村会成为一个热门景点,被游客占领,被商业侵袭。可走进后,却惊喜地发现,一切都是我多虑。它没有被景区标配的纪念品店占据,偶尔的小摊,也只是贩卖一些土产。也许是因为不是周末,进村的游客也不多,如果不是因为需要买票进入,我还以为这只是一个纯粹的侨乡村落,而不是一个旅游景点。近百年后,碉楼之外的世界早已变换,可行走在自力村,依旧如同行走在巴金先生的文字间。还是那片碉楼,还是那片稻田,还是那片土地,时间在此停留,似乎没有带来任何改变,只是留下了斑驳的墙面、生锈的铁窗。只是,如今的碉楼,静静伫立,是这个乡间安然的存在,不再见证痛苦,一如表面般宁静。

咫尺造乾坤 浮云录

撰文_续慧颖

马上要下雪了,山丘树杈上那片孤零零的红枫却毫不知情,在冷风里倒是红得越发鲜艳。

在雪要落下来之前,还有一丝丝阳光正在努力从阴云中挣脱出来,像是为了赴红枫的这场相互成全。

这仅仅是拙政园中毫不起眼的瞬间,拙政园冬日的阳光下潜藏着的是一段漫长动荡的历史,一个蕴含了人间悲喜五味杂陈维度的复杂时空。

和其他知名人文古迹一样,苏州园林也徘徊在美丽与神秘之间。院子大到惊人,你若是每一处都认真细致地驻足观赏,一个园子至少需要花上半天甚至一天的光景,费上不少脚力,等到园子关门,双腿发抖犹如两条废腿。这其中又以拙政园最具有代表性。户外滴水成冰,川流不息的游客人潮在狭窄的回廊、高低错落的湖景山亭来回停留,选取一个最佳角度反复拍照留影。抑或是想象着古人在园中泛舟畅游,惋惜自己可能此生没有机会成为这样一座宅邸的主人。这正是苏州园林与其他人文古迹大不相同的地方。人们像是在天堂参与一场集体朝圣,看起来这是现实中普通百姓最接近完美的居所。

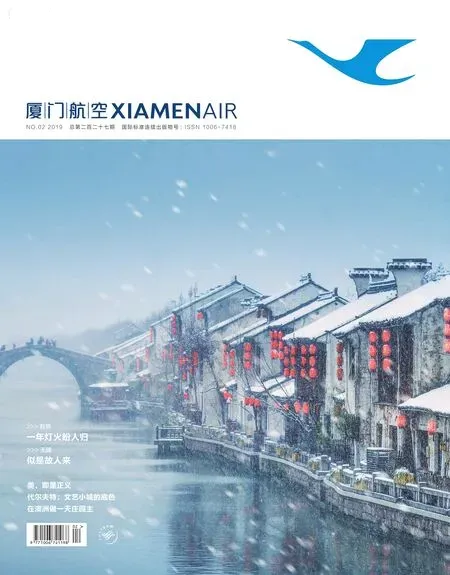

寂静园中雪(图片提供_视觉中国)

摄影_续慧颖

它绝不仅仅如它的外表一般,它拥有一个复杂的灵魂,想要找到这个灵魂,则需要离开庄重严肃的正厅,华丽精致的厢房,沿着一根根廊柱、一块块山石,一层层地剥出那潜藏在良辰美景之下的故事。

明正德八年(1513)的这天,拙政园梦隐楼上,王献臣如同往日,在清晨独自登上这座园内最高的楼。此时已是夏日尾声,满池绯红莲花败谢,但那接天莲叶无穷的碧绿仍然绿到密不透风,没有丝毫萧瑟之意。今日登亭,王献臣的心情非同寻常,因为昨夜他又喜得一子。虽然这并不是他第一个孩子,但年过四十再得子,也算是他辞官归家修园以来一桩大幸事。这园子修了四年,最初便找了世交好友衡山(文徵明字衡山)来画了设计草图一张,在诗书琴画方面,衡山是他极为信赖的友人。何况,追随衡山的弟子比肩继踵。修这占地4 万多平方米的园子实在是个大工程,少不得钱财更少不得人力。想到这,抬头纹早已如沟壑的他并没有面露难色。虽然明朝的官吏俸禄少得可怜,先帝明太祖老儿更是为了震慑人心还研发出了剥皮揎草、廷杖这些酷刑,但皇帝不肯给,总归有的是谋利的法子。即使不刻意贪腐,仅仅靠征粮征税方面的陋规,就可以活得很舒服。置地办宅实在不算什么难事。明面上皇帝老儿限了流水,不还是给了终生免税的特权,这门外争相愿意将土地“投献”的百姓大有人在,收了他们送来的“投献”只需在园内开耕地让其劳作,保其温饱即可。刚好这园取名“拙政”(出自西晋潘岳《闲居赋》中“此亦拙者之为政也”)正是想学那潘岳一样隐退于林泉之下,想必做过御史和锦衣卫高管的王献臣才能与潘岳如此心灵相通,至于他是否会辄望尘而拜则不得而知。

薄雾中的梦隐楼如今被称为“见山楼”(摄影_张炎龙)

反倒是想起幼子取名的事,让他皱起了眉头,还好他又想起诗文绝佳的衡山,可以嘱托他来为其取名。王氏青色如鹰的眼光,是他从官数十载训练出来的工具,透视过远山升起的薄雾,水和天看似成了无尽无际,水平线外几座浅蓝薄紫的山峰,又把目光遥引天外。他又踱了一回步,想起十几年的生活来,不晓得应该算噩梦还是好梦。当年张翰说,因为看见西风起了,想念江南莼菜鲈鱼滋味,要回家去吃。王献臣则掂量了一下荷包重量,想起故里的闺女还未出嫁,不如早日回去择婿置地。纵使今日韬光养晦尚能全身而退,也断然无法预见不久后这位今晨啼哭出世的幼子会在一夜间豪赌将这园子拱手让人,也无法越过千山预见来自千里之外深山的郊农李秀成会在日后站在他今日踱步的地方,攻破清军江南的主营,在这里安营扎寨,把拙政园的一部分开辟成忠王府的后花园。李秀成处理公务时,最喜欢的就是梦隐楼,这里可以远眺到灵岩和天平山,不似风雅文人那样,李秀成直接把“梦隐楼”改成了“见山楼”,推开楼门见青峦,他渴望建立自己的丰功伟业。当然,历史简直是黑色幽默的大师,李秀成战败逃亡,最终因为带了太多虏获来的钱财,导致路上被几路人哄抢分赃不均押送给了曾国藩。他的百万私财与百万大军两梦,就这样同时破灭了。

自古以来,“千里做官只为财”,此外“学成文武艺,货与帝王家”也是百姓认可的平常道理,既然是“货与”,那么换回富贵,就是自然的。只是君王专制下如何正义换取从来没人可以开出方子。

只此“眉梢的轻皱,唇边的微哂,以足解释无穷奥络,深深地蕴伏在灵魂的微纤之中”。

单凭一人如何能写就这部浮云录呢?我们还是避重就轻,再听听那段原本沉重到无法提起最终被爱情包装的旧闻吧。才子佳人之间的爱情总是十分吸引人,何况这一次拙政园迎来的这一对,男的是才华纵横的大学士钱谦益,女的是秦淮八艳之首柳如是。他们相遇自然也是天雷勾动地火,爱得死去活来。早有家室的钱谦益选择在徐氏手中购置了几间拙政园内的屋舍并以正室之礼迎娶柳如是。两个人相伴20 多年,生有一女。此般琴瑟和谐的日子等到明朝南都倾覆而戛然而止,国破家未亡,她非但不是那“隔江犹唱后庭花”的商女,更为惊人的是,她爱读辛弃疾,深感“亡国恨”,做出一个惊世骇俗的举动来,居然劝丈夫钱谦益自杀殉节,自己甘愿与钱同死。但钱并未同意这一建议,有人说他是怯弱至极,贪慕虚荣,但那杀人于无形的“名节”一事和探索新路的抱负相比,又珍贵在哪呢?钱谦益降清随例北迁,继续入新朝为官,柳如是则独留金陵。虽仍被新朝接纳,但钱谦益的处境却早已注定是尴尬,新主子的鄙夷他未必感觉不到,可想而知钱谦益精神之苦痛,终是在一片穷困惨淡中重病离世。但他是幸运的,最终他冰冷身躯旁仍有柳如是。但柳如是却没能有他这般幸运,钱去世后,这位绝代佳人遭受钱氏后人追剿,他们迫其从拙政园搬出并侵占了她所有财产。一代才女投缳自尽,走完了她悲剧的一生。

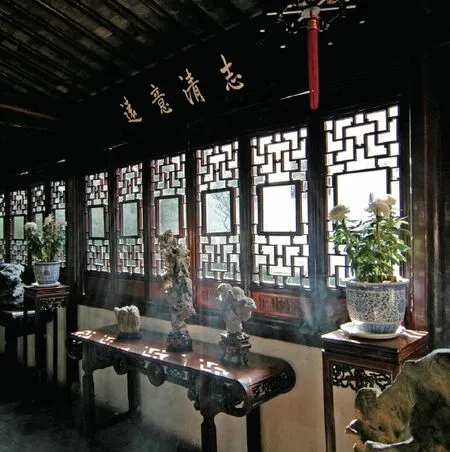

苏州园林充分吸收了我国传统文化的理念手法来进行造景设计(图片提供_视觉中国)

摄影_续慧颖

“心里苦痛脸上笑”,这是一个人生的谎。

沿着拙政园内那曲折的水,我们可以追溯到一个民族成长的过去,一个个受挫的灵魂回到故土,又当是如何自处。

拙政园是江南园林的代表,全园以水为中心,山水萦绕,厅榭精美,花木繁茂,充满诗情画意,具有浓郁的江南水乡特色(图片提供_视觉中国)

那耸入天际的北寺塔,要何等精密的计算才能隔着几条破败街道、几重稀疏树影、几栋简陋民舍如一台现代设备的投影仪将塔影投射到园内的静湖,才能投在王氏衡山们并不明亮的心智镜子上显出那个初影。那是他们最初目击的事物,也是最初唤醒他们启动沉睡的话语。当然还要看一看那些假山顽石的顽强与坚韧奋斗,这样,在步入晚年的身体上,我们还是能一一找到支配他们一生的偏见、习惯和激情的来源。历史再扑朔迷离也终将烟飞烟灭。留下这一湾冰凉自固的水,一堆细微处精雕细琢瓦石,不得出墙自由的植物,硬邦邦教人不能舒舒服服坐一坐的官椅,一扇开得极小纳了钱财不愿与人分享的宅门。

在这样的维度下,不曾抬头远望沉迷于园林山水的人总以为夜晚是突然降临的,聪明的游客会选择待到黄昏时刻再缓步离开园林。黄昏将至,天一点点地黑,看起来就像是因为园林没有点灯于是跟着黯沉下去的。

待你走出大门千万不要再回头凝望。因为那扇徐徐关上的门,此刻就像黑夜里一张张大的嘴,往里望,通向黑暗深处。廊柱上几多虫眼,山石爬满青苔。

太湖石是园林中最常见的造景材料,“一石一景”,一些极具观赏性的也会被放在屋内作为摆设(摄影_张炎龙)

庭院深几许 一蓑烟雨梦徽州

撰文_ 方凤燕

摄影_ 陈健(署名除外)

徽俗士夫巨室多处于乡,每一村落,聚族而居,不杂他姓。其间社则有屋,宗则有祠。……乡村如星列棋布,凡五里、十里,遥望粉墙矗矗,鸳瓦鳞鳞,棹楔峥嵘,鸱吻耸拔,宛如城郭,殊足观也。

——程庭《春帆纪程》

1月去徽州,似乎并不是最好的季节。冷的风,冷的雨,冷的街道,冷的村落,原野的底色也是冷的,还透着点孤独,拒人千里之外的样子。这是我第二次探访歙县。两年前那个秋天,我像一朵云走过徽州古城,一夜无梦后,迎来了初秋的第一场雨。这一次,我要穿过古城,走到徽州的深处,走进如群星般散落在大山里的古村落里去。

我和同伴租了一辆车从黄山北站直奔呈坎。路上人少得可怜,车子畅通无阻,进了呈坎村口,刚想找个人问路,就看到一个骑摩托车的女子朝我们招手。我们摇下车窗,她拿下头盔,弯下腰问:“吃饭吗?”是一双笑眯眯的眼睛,眼神里的期待,不忍拒绝。于是一路跟着她,去吃午饭。她家是一间临街的四层小楼,一楼是餐厅,二至四楼打造成客栈。等午餐的间隙,我们上到客栈楼顶,居高临下,能看到大片老房子,灰的瓦,白的墙,在冬日薄雾的晕染下,更显古朴庄重,意境深远。

吃毕午饭,热情的店主找来村里的罗大爷给我们做向导。呈坎这座古老的村子,一片青瓦,一个石墩,一扇木门,背后都有说不尽的故事,况且村里小巷幽深如迷宫,自己走很有可能迷路。我们乐意让罗大爷带路,也乐意掏30 元向导费。

徽州文化的辉煌最直接地体现在徽州建筑上,全村同在画中居(图片提供_视觉中国)

每每走到一栋老宅前,罗大爷就会找个位置停下来,扯扯我衣袖,指一指那些高高的门墙或者墙上的雕刻,告诉我们:是不是很美?你们一定要拍,这个拍出来很漂亮的。在徽州,无宅不雕花,凡有建筑处,都可看到三雕艺术——木雕、砖雕、石雕,能工巧匠施尽其技,每一处花纹,每一笔雕刻,都穿透岁月,映照古今。快门按下去的那一刻,罗大爷不再是罗大爷,倒成了罗老师。

尚未经过系统商业开发的呈坎,人气自然不比宏村、西递,热闹喧嚣也被隔离在外,街巷村舍皆是原始的淳朴和粗粝。但幸得这份原始,让呈坎始终是呈坎,古建仍保存完好,生活气息依然浓厚。村中道路皆由青石板铺就,青苔布满墙根转角,一直延伸进深深的庭院。院门口码着齐整的柴垛,空气中飘着菜籽油醇厚的香气,混着老房子特有的气味,钻入鼻子,那是历经烟火熏染的生活的味道,也是岁月的味道。

充满恬静气息的民居和高耸的牌坊

前几日落了一场雪,雪化成水,沿着屋檐流下,巷子里一片滴滴答答。皖南的冬天本就潮湿阴冷,如果再来一场雨或者雪,更是寒气逼人。不过山里人有的是办法对付寒冷。靠山吃山,村民砍下竹子,编成火笼,人手一个,装上炭火,便是移动的取暖器,走到哪儿,温暖跟到哪儿。

走到龙溪河的时候我们没让罗大爷继续跟着。老人家77 岁了,走路已经微喘,天气又冷,我们不想叫他继续受累,最主要的,我们也想自己逛逛。天青欲雨,雾气更浓,远处山坡上的积雪若隐若现。龙溪河宛如玉带,呈S 形由北向南穿村而过,流到哪儿,就把福泽带到哪儿。因了这条河,呈坎曾有一个古老的名字,叫龙溪。唐朝末年,罗氏兄弟迁入此地后,改龙溪为呈坎,江南第一村由此诞生。龙溪河流淌了1800 多年,古村也静默了1800 多年,今后,它也许很难再静默下去了。旅游的浪潮袭来,这里终究被人惦记上了。游人穿街走巷,兴致勃勃而来,为着村里人文八卦与天然八卦融合的巧妙布局,为着精雕细刻的古祠堂,为着神秘玄妙的过坎文化,为着源远流长的晒秋文化和撕纸艺术……但我最爱的,是那无处不在的流动的水。

在呈坎,你会发现几乎每家门口都有一条流动的水渠,水渠不宽,也不深,沉默地流过房前屋后,有时候看似不动,有时候又打个旋儿,流向远方。看水看久了会发现,村里的水,是有情绪的,安静之中,似乎却透着烈烈的欢喜和热情。就像生活在这里的人,看起来沉默寡言,但一遇上背包客,总会笑着问,要不要导游?被拒绝也不打紧,并不影响他们继续迎向另一个人。他们不浪费一切看得到的机会,寡言的背后,藏匿着义无反顾的决心和坚忍不拔的意志。

永兴湖之于呈坎,是一处诗意的所在

摄影_方托马斯

循着水流,我们逛进了永兴湖区。这是一片人工建造的水景,园区不大,取名“永兴”,大概是希冀此地“永远兴旺”吧。这里是呈 坎的“水口”,因是村中所有水源的聚集地,也是村中的福气所在。惦记永兴湖的不止我和同伴,还有一位汕头姑娘。姑娘叫李恬欣,在重庆念大学,学的是化工,却狂热地爱上了中国古建筑,这些年背着包四处行走,除了新疆内蒙古几个边远地区,其他地方都跑遍了。这次她利用元旦假期出行,辗转在徽州,舍不得离去。姑娘背着双肩包,脖子上挂着微单,脸蛋被吹得红扑扑,镜片下的眼睛却亮晶晶的。她说自己上一站是查济古村,为了去那里,一路转了7 趟车。她打开微单,给我们看她拍的古村雪景,美得像一幅画。因为要赶着坐车去宏村,暮色中姑娘跟我们告别,像只小兔子一样蹦跳着,步伐轻快地离开。而我们舍不得眼前一湖澄澈的水,于是又对着湖中的残荷和房屋倒影拍了许久。

耕读文化曾经成为徽州的主流文化,使得徽州民居显得朴素家常,具有浓郁的田园风貌(摄影_方托马斯)

摄影_堂少唐模在古村落群体当中,是较为完整的水口园林式的村庄,徽文化底蕴十分浓厚

摄影_胡昊

新安江畔老房子或隐或现,就像一幅幅清新淡雅的水墨画长卷(摄影_方托马斯)

在呈坎,水是福气;在唐模,水则是流动的盛宴。村里人家沿水而建,次第排开,一条水街逶迤而过,一举解决了烧饭、洗衣、防火等诸多问题,大大提升了生活品质。村口的水锥至今还在慢悠悠转着,它从过去转到今天,也许还会一直转下去。在许村,水亦是滋养“大宅世家”的源泉,高阳桥附近的一块小广场上,廊桥、牌坊、大观亭就像园林一样组合在一起,共同组成许村的文化盛景,就连李白也不禁写诗赞其“十里沙滩水中流,东西石壁秀而幽”。而在“竹编之乡”灵山,一弯山溪流过村舍,流过菩萨殿,流过翰苑牌坊和灵阳桥,一直向东流入新安江。

而我也穿过一片片山间平地,走过一个又一个山间村落,一路走到新安江畔了。正是傍晚,一片云过后,一场雨说来就来,我和同伴就在雨雾中,闯入一片枇杷林,和漫山枇杷花撞个满怀。落花掉进水里,映着远山的倒影和山脚下的人家,那又是另一幅画。生活在江边的人,靠江吃饭,于是总有船摇来摇去,船到江心,撒一把网,就可以静待收获。渔网落在新安江里,无声无息,时光落在新安江里,也无声无息。因了这一蓑烟雨,静立江畔,看着天色渐暗,时光流逝,一点也不心疼。

我忽然想,旅行其实没有最好的季节和最差的季节。就像我,原是冲着一场雪来的徽州,雪没遇上,倒遇上了一场延绵了几天的雨。但谁说一蓑烟雨,就不是最好的遇见呢。这一路上,我一直在遇见。有些遇见,仿佛老友重逢,一见如故。有些遇见,仿若从未有过,因为转瞬即逝。还有些遇见,让我一想起来,就觉得温暖。

回程路上,雨停了。车子飞驰着前行,我吃着产自新安江畔的清甜的柑橘,脑子也飞驰着倒带起来。我想着罗大爷是不是又在带领游人,讲述上屋下屋以及罗氏兄弟的故事。许村那条大黄狗,还在亭子底下拉伸筋骨练瑜伽吗?唐模的那株千年古银杏,秋天会美成怎样的模样?灵山那位妇人在菜园子拔的几颗大白菜和一把青蒜,会用菜籽油来烹炒吗?那是我记忆里的味道……

就像王小波说的,当我们沿着一条路走下去的时候,心里总想着另一条路上的事。向前走的时候,我一直在回望。这个时候,我很平静。我唯一觉得遗憾的是,我在徽州的历史和现实间行走,却不曾做过一个梦。

石头会说话 听石头在唱歌

编辑_罗元廷

图片提供_ 平潭旅游发展委员会

平潭县位于福建省东部海域,是由100 多个岛屿和近千个岩礁组成的“千礁岛县”。因为地理位置的关系,岛上风沙肆虐,植物难以成活,为了应对平潭地区的特殊气候,当地的渔民们结合地形,就地取材,以花岗岩和火山岩为主要建筑材料,修建了一座座造型奇特的石头厝。在福建沿海地区,人们通常把家或屋子称为厝,色彩斑斓的石头厝或红、或黄、或白、或灰,冷暖色调相间,协调优美。每个城市都有自己独特的风情画卷,而彩色的石头城堡就是属于平潭的美丽画卷。错落有致的石头厝,一砖一瓦,一草一木,都带着最质朴的印记。不同时期不同地域的石厝,展现着奇幻石城的地道“平潭味道”。

摄影_蔡晓丹

如诗如画的平潭,不仅有宁静的石头厝,还有百闻不如一见的“蓝眼泪”奇景(摄影_綦煜)

极具特色的石头厝建筑群,从地基到墙面,从门框到梁柱,再到围墙和猪圈等,基本都是用花岗岩石料垒砌而成。甚至连村道巷子、水井、码头……都是用石头垒就起来的。这些被称之为没有建筑师的建筑,渗透着当地居民尊重自然、顺应自然的理念,体现出渔民们的生存智慧。平潭岛上只要有村子的地方就有石头厝,这些石头厝犹如画中景物分布在海岛的各个角落。

千百年来,平潭人民生活都与石头息息相关。距今近7000年的新石器时代,就有人类在平潭岛上繁衍生息。“清晨看日出,傍晚听涛声;可见农家耕作,可听燕雀呢喃。”如今穿行在石头厝中,悦耳的声音总是绕萦耳际,一座座古老的石头厝正焕发出崭新的生机活力。宝岛台湾的艺术家在石头厝成立了“石头会唱歌”艺术聚落,将平潭的石头变成乐器,敲打出一首首曲子吸引来往的游客,用石头演奏的乐声抒发了一湾浅浅海峡所包裹的乡愁。平潭的石头会唱歌,吟唱着大海的昨天和今天,吟唱着人世间的悲欢离合。

群星缀红尘 凝固的艺术

编辑_方凤燕

湘西这片神奇迷人的土地养育了热情豪放的湘西子民,千百年来,土家、苗、回、瑶、侗、壮以及汉等民族在这里共同繁衍生息,创造了湘西灿烂的文化历史及浓郁的民俗风情。而朴素独特的吊脚楼又为湘西的青山绿水增添了许多韵致,是一道凝固的艺术。

湘西吊脚楼

历史如烟,碧水如歌(图片提供_视觉中国)

德国人鲁道夫斯基在《没有建筑师的建筑》一书中称窑洞建筑为“大胆的创作、洗练的手法、抽象的语言、严密的造型”,正是对窑洞建筑准确的概括,这其中河南三门峡刘寺村的地坑院,则是典型的代表。作为勤劳与智慧结晶的地坑院,距今已有4000 多年的历史,这种土里挖出来的建筑,永远古朴,纯净,散发着自然气息。

河南地坑院

“长”在地坑里的院落(摄影_李程光)

围起来的生生世世(摄影_一鸣)

福建土楼

作为世界上独具特色的大型民居建筑,福建土楼遵循了“天人合一”的东方哲学理念,同时又揉进了人文因素,与青山、绿水、田园风光相得益彰,成为客家人引为自豪的建筑形式,更是福建民居中的瑰宝。一部土楼史,便是一部乡村家族史。

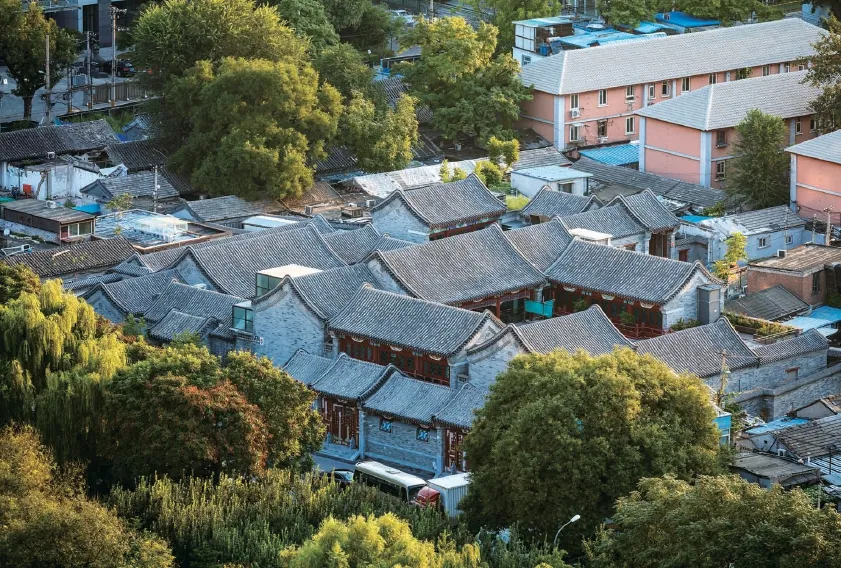

“云开闾阖三千丈,雾暗楼台百万家”,这“百万家”的住宅,指的便是北京四合院。自元代以来,无论王公大臣、富商巨贾,还是文人学士、普通百姓,都住在大大小小的四合院中。然而,在我们还来不及感受这建筑的美好之时,四合院便随着现代化的进程逐渐淡出我们的视线。如今,也只有远离摩天大楼和宽阔街道,才能觅得曾经淳厚亲切的人情味。

北京四合院

四面围合,框一片天地(摄影_孙霖)