H型笼蛋鸡饲养管理关键技术

2019-01-29杨凌韩昆鹏卞红春陈静华江苏省盐城市畜牧兽医站224002

杨凌 韩昆鹏 卞红春 陈静华 (江苏省盐城市畜牧兽医站 224002)

H型笼蛋鸡饲养管理关键技术

杨凌 韩昆鹏 卞红春 陈静华 (江苏省盐城市畜牧兽医站 224002)

盐城市是江苏省蛋鸡养殖大市,也是长三角地区重要的禽蛋产品供给基地。2017年全市蛋鸡饲养量11710.08万只,其中年末存栏6053.56万只,规模养殖场(户)7784个,规模养殖比例92.17%,蛋鸡养殖已成为本市农业增效、农民增收的优势主导产业。本市传统蛋鸡养殖大多为半开放式鸡舍、A型(阶梯式)蛋鸡笼、行车机械喂料、乳头式自动饮水、“湿帘+风机”通风降温、人工集蛋的饲养方式,总体养殖规模小、设备设施不匹配、劳动效率低、鸡舍小环境调控效果差、蛋鸡生产水平不高。近年来,本市悄然兴起全封闭式鸡舍、H型蛋鸡笼规模的养殖模式,它具有饲养密度大、占地面积小、生产效率和自动化程度高等优点。为加速推广H型蛋鸡笼养殖新模式,加快蛋鸡产业转型升级,现根据H型蛋鸡笼特点,并结合本市实际,研究集成了H笼蛋鸡饲养管理关键技术。现将饲养工艺与模式、品种选择与转群技术、饲料配制与饲喂技术、鸡舍环境与光照技术、鸡群观察与淘汰技术、生物安全技术等要点总结如下:

1 饲养工艺与模式

1.1 饲养工艺 规模蛋鸡场一般采用两阶段或三阶段饲养的生产工艺。两阶段饲养工艺即将蛋鸡分为育雏育成(出壳~15周龄)和产蛋(16周龄~淘汰)两个阶段。其优点是减少1次转群,降低了鸡群应激和劳动量。但因育雏育成于同一舍,前期保温空间大,供温要求高,后期鸡群可自温维持,造成加温设备闲置;三阶段饲养工艺即将蛋鸡分为育雏(出壳~6周龄)、育成(7~15周龄)和产蛋(16周龄~淘汰)三个阶段。其优点是鸡舍和设备利用率高,便于管理。但因多一次转群增加工作量及对鸡群的转群应激。目前,本市规模蛋鸡场主要采用二阶段饲养工艺。

1.2 饲养模式 为推进鸡场生物安全措施落实,防止和阻断鸡场疾病传播,以获得最佳生产性能和养殖经济效益,蛋鸡场应采用“全进全出”饲养模式。只有1~2幢鸡舍的中小规模蛋鸡场应实行全场“全进全出”制度;有多幢鸡舍大型规模蛋鸡场应确保实行每幢 “全进全出”制度,即全场(或每幢)实行一次性进鸡、一次性出鸡(转群或淘汰),出鸡后空栏3~4周,经清扫、清洗、消毒、保养维修、清洗、消毒后,再开始下一批次生产。

2 品种选择与转群

2.1 品种选择 首先根据各养殖企业(场)生产定位、鸡蛋销售对象与方式、鸡笼规格结构,选择确定饲养的蛋鸡品种。鸡蛋以品牌包装、超市销售为主的,应选择饲养农大、京红、新杨黑等优质蛋鸡品种;鸡蛋以普通包装、农贸市场销售为主的,应选择海兰、新罗曼等高产蛋鸡品种。其次,应选择持有《种畜禽生产经营许可证》、生产管理规范、种禽生产性能稳定、苗禽质量可靠、供种能力有保证的种禽企业作为苗禽供应单位。供种企业应有一定的种禽养殖规模,确保有与蛋鸡养殖企业养殖规模相匹配的一次性供种能力。以种鸡产蛋率85%,种蛋保存期4d,种蛋合格率98%、受精率90%、孵化率90%,苗禽健雏率98%、公母比1:1,育雏育成期成活率96%计算,一幢5万只规模蛋鸡舍一次性转群,相匹配的种鸡规模至少应为3.6万只。苗禽要健康活泼(反射能力好)、绒羽干燥光泽、眼睛清澈明亮、喙鼻孔闭合洁净、脐部闭合洁净、腹部柔软有伸展性(卵黄囊吸收好)、体温正常(泄殖腔温度维持在40℃±)、体重整齐度好(≥90%)。

2.2 转群 转群日龄和时间应根据饲养工艺、蛋鸡品种、鸡群体况和生产计划安排、天气等因素确定。10~12周龄是蛋鸡骨架发育和体重生长关键时期(达成年骨架80%~90%、成年体重48%~56%),16~18周龄是蛋鸡输卵管生长发育关键时期(输卵管长度增加3倍以上、重量增加30倍以上)。转群过早,不仅因鸡群体形偏小而影响采食和饮水,还会因鸡骨架过嫩转群导致损伤;转群过迟,会因转群应急影响输卵管生长发育,推迟开产时间和产蛋率上升缓慢。随着蛋鸡开产日龄的提前(20~21周龄),一般于13~16周龄转群(以14~5周龄为佳)。体重指标反映鸡体肌肉和组织器官生长发育情况,胫长指标反映鸡的骨架发育情况,两者综合构成鸡的体形。体形良好的鸡群,要求体重整齐度≥80%、胫长整齐度≥90%。为提高鸡群整齐度、确保鸡群质量,应于转群前1周对鸡群进行清理和选择,淘汰不合标准的次劣鸡。为减少转群应激,可于转群前2~3d在饮水中适当添加VC、电解多维等抗应激添加剂,转群当天应停止喂料,并选择晴好天气(高温季节宜于早晚天气凉爽时)转群。转群时,应将体重相近(±10%)的鸡放于同一笼,继续剔除不合标准的次品鸡;为避免先入笼的鸡欺负后入笼的鸡,每个笼格要一次入够;不要接种疫苗,以免增加应激;注意抓鸡手法,轻抓轻放,减少应激;一栋鸡舍的鸡群尽可能1d完成转群工作。

3 饲料配制与饲喂

3.1 营养标准 应根据蛋鸡品种、日龄阶段、体重、产蛋率、蛋重、饲养环境条件及采食量对饲料的营养需求,饲料原料价格,科学确定各阶段饲料营养标准、合理调整饲料日粮组份。具体营养标准应参考各蛋鸡品种饲养管理手册。各阶段划分应依据体重而非日龄,饲料更换应根据日龄对应的各蛋鸡品种饲养管理手册的标准体重来及时更换。如体重偏低,应适当推迟待体重达标后换料;如体重超重,应采取维持上一周料量控制体重增长,而不应减料,以防出现体重下降。

3.2 饲料配制 合格达标的蛋鸡体重、理想的蛋鸡骨架是蛋鸡高产的基础和关键。应根据蛋鸡生理和生长发育特点、产蛋率和日龄,合理日粮配制、科学饲料加工制作。(1)雏鸡期:出壳~6周龄的蛋鸡为育雏期,这一时期为体组织快速生长时期,蛋雏鸡的营养主要用于肌肉和骨骼的快速生长,但其消化系统发育不完善,胃的容积很小,采食量也相对较小,肌胃研磨饲料的能力较差,消化道的酶系发育还不够健全,消化能力弱[1]。蛋雏鸡在2周龄时的体重约为出壳时的2倍,6周龄时可以达到10倍,因此雏鸡在前期生长较快,并随着日龄的增加而逐渐放缓,同时鸡机体代谢旺盛,羽毛生长迅速,心跳频率快,安静的时候单位体重耗氧量及二氧化碳的排出量要比家畜高1倍。蛋鸡在育雏阶段宜采取自由采食饲喂制度。因蛋鸡在育雏期的营养要求相对较高,需要高蛋白、高能量、低纤维含量的专用蛋雏鸡饲料,强化维生素及补充矿物质,应选择使用豆粕、葵花粕、玉米、鱼粉等优质饲料原料。根据以上特点,细化雏鸡饲料营养配制,将雏鸡料划分为出壳至21日龄强化开口破碎料、22~42日龄强化开食破碎料2个阶段,实现精准饲喂。①第一阶段(出壳至21日龄)这一阶段雏鸡肠道消化吸收功能还未建立起来不够完善,但又是蛋雏鸡肠道发育关键时期。最新研究表明,21日龄标识肠道发育健康程度的肠道驱绒毛高度、肠道驱绒毛面积等与35日龄体重、蛋鸡高产、省料成正相关。针对这一生理特点,配制饲料应注意4点:一是饲料原料50%玉米粗粉碎,50%玉米、豆粕细粉碎且部分膨化,以既能研磨锻炼肌胃、促进肌胃发育,又易于消化吸收;二是添加复合益生菌、酸化剂,以促进肠道菌群健康发育;三是添加复合酶制剂,以促进消化吸收;四是因雏鸡肠道容量小、日采食量小,应提高日粮营养浓度。饲料营养水平为:代谢能3Mcal/kg,粗蛋白21%,蛋氨酸含量≥0.5%。②第二阶段(22~42日龄)蛋鸡5周龄内是内脏器官发育关键阶段,体重是否达标对蛋鸡全程的生产性能发挥起着决定性作用,如失重意味着一些组织器官发育不良且终生无法恢复。随着雏鸡消化系统的发育,这一阶段日粮营养水平应适当降低,代谢能2.9Mcal/kg,粗蛋白19%,蛋氨酸含量≥0.42%。因15~42日龄是雏鸡免疫系统发育关键阶段,应在饲料中添加抗免疫应激、提升免疫力饲料添加剂[2]。如:藤茶黄酮、黄芪多糖等。(2)育成期(7~15周龄):育成期的蛋鸡饲养应以奠定产蛋时应具备的体形及骨架为目标,在开产时达到品种应有的标准体重。体重不足的蛋鸡不会或很难达到高峰产蛋率,经常出现高峰后产蛋率快速下跌和蛋重降低的现象。根据生长发育特点,可将育成期分为育成前期(43~84日龄)、育成后期(85~105日龄)。①育成前期是蛋鸡骨骼生长发育关键阶段。8周龄达成年骨架的75%,而体重仅完成36%;10周龄达成年骨架的82%,而体重仅完成48%;12周龄达成年骨架的90%,而体重仅完成56%。因此,既要保证钙源充足,又要注意钙磷比例适宜,且须用含粗纤维较高的饲料原料来刺激鸡只胃肠道的发育和进一步锻炼消化机能来提高鸡只采食量。营养水平为:代谢能2.8~ 2.9Mcal/kg,粗蛋白16.5%,蛋氨酸含量≥0.4%。饲料料型可采用颗粒破碎料或粉料,以颗粒破碎料为好。②育成后期是蛋鸡体形体重生长关键阶段。此阶段是后备鸡机体肌肉重要生长阶段,但体重增长速度随着日龄的增加而减慢,而脂肪的沉积随着日龄的增加而增多,同时鸡只生殖系统快速发育[3]。为了后备鸡适时开产、高产、稳产,理想体重最好控制在标准体重的105%~108%。14~20周龄鸡对日粮能量浓度最敏感,为扩充消化道容积,调控体重生长,既要保证体重达标,又要保证鸡群有较好的均匀度,应提高饲料粗纤维含量,并根据群体体重达标情况及时调整饲料营养水平,特别是能量水平。营养水平为:代谢能2.7~2.8Mcal/kg,粗蛋白16%,蛋氨酸含量≥0.4%。饲料料型可采用粉料。(3)产蛋期(16周龄~淘汰):一般可将产蛋期料分为预产期料(16~17周龄)、产蛋前期料(18周龄~90%)、产蛋高峰料(≥90%)、产蛋后期料等4个阶段来配制全价饲料。为利于蛋鸡对钙的消化吸收,产蛋期饲料料型一般采用粉料。①预产期料(16~17周龄)。此阶段是蛋鸡卵巢、输卵管迅速发育成熟阶段。在16~18周龄,输卵管长度增加超过3倍、重量增加超过30倍,且18周龄体重决定开产初期蛋重,并影响全期蛋重。为促进鸡只性腺发育、卵泡分化,沉积钙质,调控体重,适时开产,预产期料应为高能低蛋白日粮且满足鸡只钙储备。营养水平为:代谢能2.8~ 2.9Mcal/kg,粗蛋白16%~16.5%,并在日粮组份中添加2%石粉(贝壳粉)进行钙代谢过渡,钙磷比例为0.8:0.3。②产蛋前期料(18周龄至产蛋高峰)。这个阶段鸡既要迅速达到产蛋高峰,又要完成部分体重增长,且此时鸡采食量增长幅度往往不能满足营养需求,须动用育成期的营养储备;如新开产蛋鸡动用体内储备营养物质太多,会造成蛋鸡抵抗力下降,高峰产蛋率不稳。因此,一定要提高日粮营养浓度。代谢能≥2.7Mcal/kg,粗蛋白≥16.3%。③产蛋高峰期料。产蛋鸡到达产蛋高峰期,生长发育和生殖系统发育基本成熟,此时的营养需要主要是维持自身的基本代谢和高强度的产蛋需要,此时如果营养不能满足蛋鸡的需要,则产蛋高峰维持的时间短,蛋重小,鸡体质差,导致死淘率增加。为保证蛋鸡产蛋高峰持续时间长,蛋壳质量好,产蛋高峰期料既要有较好的营养水平,又要有充足钙源,以保持稳定较高的血钙水平,满足蛋鸡骨髓钙的沉积和蛋壳形成,应根据鸡群周龄、产蛋水平和蛋壳质量,及时调整饲料配方及钙源添加量与钙质颗粒大小。饲料中添加大颗粒钙以直径2~4mm为宜。产蛋高峰期最佳的蛋白能量比为14.3g/MJ,高氨基酸日粮对应的粗蛋白16.1%,代谢能2.69Mcal/kg。蛋壳的重量占总蛋重的10%,优质、充足的钙质饲料对蛋重也有影响,4%的贝壳粉加3.5%的细小石灰石,可以获得最佳的蛋壳重量。④产蛋后期料。产蛋后期蛋鸡产蛋率持续下降,产蛋所需的营养逐渐减少,多余营养转变成脂肪,导致该阶段的鸡只脂肪沉积,因此要及时适当地将饲料中的能量和蛋白质水平降低(蛋白能量比为14.26g/MJ,高氨基酸日粮对应的粗蛋白15.5%,代谢能2.6Mcal/kg。)但是该阶段的鸡只对钙的吸收能力下降,蛋壳逐渐变薄,破损率逐渐增加,因此应增加日粮中的钙含量(最好添加易吸收的有机钙),每只鸡每天摄取钙量提高到4.0~4.4g。也可采取限饲法防止脂肪的过多沉积。限制饲料摄取总量,轻型蛋鸡(白壳)产蛋后期一般不必限饲,中型蛋鸡(褐壳)为防止产蛋后期过肥,可进行限饲,但限饲的最大量为采食量的6%~7%。产蛋后期的限饲要慎重进行,要在充分了解鸡群状况的条件下进行,每4周抽称1次体重,称重结果与本品种《饲养手册》上的标准体重进行对比,体重超过标准体重的再进行限饲,直到体重达标[4]。

3.3 饲喂 育雏育成期应根据青年鸡的体重来确定和控制每天饲料的投喂量,原则饲喂2~3次/d。体重低于标准体重可适当增加投喂量或增加饲喂次数刺激采食,体重超标应控料限饲;产蛋期一般自由采食不限料,喂料2~3次/d。为了控制产蛋后期蛋重也可根据蛋重大小,适当控制采食量或降低饲料营养水平。秋冬季因气温较低母鸡采食量增加,易导致腹脂沉积,造成产蛋后期产蛋率快速下降,可适当控制饲喂量,或调整降低饲料营养浓度;夏季因环境温度较高,超出了蛋鸡生产所需的适宜温度,导致采食量下降,饮水量增加,抵抗率下降、发病率增高,产蛋量和产蛋率降低、次品蛋增加。为保证蛋鸡能获取足够的营养,一方面可调整饲喂时间,提高采食量。可于每天气温较低的凌晨5~6时和晚上18~19时进行投喂,让鸡吃饱吃好。也可采用午夜12:00~12:30开灯补饲一次(可增加2~3g采食量);一方面,可合理调整配方,增加营养浓度。如在饲料中添加2%大豆油或花生油提高能量水平。或在适当提高饲料中多维素和微量元素的含量基础上,在饮水中添加抗应激药物添加剂,缓解热应激反应,提高采食量。

4 鸡舍环境与光照

4.1 鸡舍环境控制 影响鸡群生活和生产的环境因素主要有鸡舍空气温度、湿度、气流、光照、有害气体、粉尘、噪音等。只有加强对鸡舍的环境控制与管理,给鸡群创造和提供适宜舒适的环境条件,才能保证鸡群健康并发挥最佳生产性能。封闭式鸡舍主要通过风机实行机械通风换气,一方面,去除鸡舍空气中粉尘颗粒及稀释悬浮的病源微生物、湿气和NH3、H2S、CO2等有害气体,降低舍内温度;一方面,输入新鲜空气,为鸡群提供足够氧气(O2),从而实现对鸡舍的小环境控制。H型鸡笼封闭式鸡舍主要环境参数见表1。(1)温度是鸡舍环境控制第一关键要素。由于鸡体缺乏汗腺,成鸡主要怕热不怕冷,且对热较敏感易产生热应激,鸡舍小环境温度的过高过低不仅影响直接鸡体热调节,也严重影响鸡群健康、产蛋量和饲料转化率,因此,通风换气既要坚持确保给鸡群提供适宜的环境温度的前提下进行通风换气,又要严防冷空气直接吹向鸡群,严禁舍内温度大起大落。通风换气不仅降低和改善了鸡舍温度环境,同时也改善了鸡舍空气质量,故应根据季节与外部环境温度和鸡舍设定的适宜温度,合理确定设置通风量与通风方式。鸡舍最小通风量参数见表2。(2)秋冬季节主要是“保温换气”,即在做好保温的前提下合理通风换气。为此,一方面,应关闭密封湿帘,采用侧风窗或湿帘上端进风口进风,调节导流板,交叉启用小型风机或可调节转速与风量的变频风机进行通风换气,并通过调节导流板将进入鸡舍的冷空气先到鸡舍顶部,待与舍内顶部热空气混合后再到鸡舍中下部;一方面,应启用变频风机,降低风速和空气流量,避免因通风换气过快导致舍内温度快速下降。严冬季节应调整通风换气时间,可选择上午9:00后、下午5:00前,外界环境温度升高后进行通风换气;冬季舍内风速为0.1~0.2m/s,最高不超过0.3m/s。白天外界环境温度升高后,可适当增加通风量,夜里气温较低要严格控制通风量。(3)夏季主要是“换气降温”。当鸡舍内平均温度超过26℃时,对鸡群开始产生热应激,应开启鸡舍所有的风机,增加舍内风速,而产生风冷效应,来缓解热应激;当鸡舍温度继续升高时,应开启湿帘,通过水的蒸发,降低进风口空气的温度给鸡舍降温;炎夏降温效果下降时,还可配合采用鸡舍屋面喷淋降温。夏季白天舍内风速2.0~ 3.0m/s,夜间1.0m/s。(4)为保证通风效果,既要定期检修鸡舍门窗鸡,做到鸡舍密闭,确保空气只能从进风口进入,严防“贼风”直吹鸡体导致鸡伤风着凉;又要做到舍内气流均匀,严防鸡舍存在气流“死角”,形成舍内局部高温导致热应激。

表1 H型鸡笼封闭式鸡舍主要环境参数

表2 鸡舍最小通风量参数 (m³/h、只)

4.2 光照 光照时间不仅影响鸡舍内环境温度,而且对鸡的采食量、性成熟年龄、排卵及产蛋、蛋重、蛋壳厚度、产蛋时间、产蛋到排卵的间隔以及生理状况、活动、代谢及行为等均有影响。合理的光照管理对蛋鸡的活动、物质代谢、生长发育和产蛋性能都有重要作用。(1)育雏期光照管理(出壳至6周龄):合适的光照条件可帮助雏鸡尽快熟悉环境,尽早充分觅食与饮水,促进雏鸡新陈代谢与健康发育[5]。第一周(出壳至7日龄)应采用22h连续性光照+2h黑暗的光照制度(严禁采用24h连续光照),光照强度为30-50lux,以保证雏鸡有足够的光照时间、明亮的光照环境。为增强雏鸡活动与采食一致性,建立更加自然的休息与活动相间的生活规律,保证雏鸡每天有一定的休息时间,在大丰海丰禽业开展4h光照+2h黑暗循环交替的间歇性光照制度试验。试验表明:采用间歇性光照制度,可促进雏鸡生长发育,与22h连续性光照+2h黑暗的光照制度相比,雏鸡均匀度提高2~3个百分点。2周龄开始采用递减光照程序,可每天逐步减少光照时间(20~25min),或每3天减少1次(60~70min),6周龄光照时间减至9~10h。光照强度逐步减弱,直到减至5~ 10lux。(2)育成期光照管理(7~15周龄):因鸡10~12周龄时性器官开始发育,光照时间长短与鸡性成熟日龄密切相关。育成鸡如生长在较长或渐长的光照环境下,性成熟提前;反之,性成熟推迟。性成熟早的鸡体重小、开产早、蛋重轻、产蛋率低、产蛋高峰持续期短、易脱肛;性成熟晚的鸡,体重大,蛋重大,产蛋数少。因此育成期光照原则为时间和强度绝对不能增加,只能减少[6]。一般以采用9~10h光照+15~14h黑暗恒定连续性光照制度,光照强度10~15lux为宜。(3)产蛋期光照管理(16周龄~淘汰):光照长短与母鸡产蛋生理密切相关,增加光照,能刺激性激素分泌而增加产蛋量;缩短光照,则抑制性激素分泌,从而抑制排卵和产蛋。因此,产蛋期光照原则为时间和强度只能增加、不能减少。具体应根据鸡体重达标情况,决定是否启动光照程序。如18周龄体重达标,则应及时按期增加光照;如体重不达标,则应推迟增加光照。光照管理可在育成期9~10h光照基础上,开始每周增加1h,连续2周后,每周增加0.5h,直到16h,或根据渐长光照对鸡的产蛋性能有刺激作用的原则,实际生产中可每周增加15min或2周增加0.5h,直至增加到16h,之后到60周龄应采用16h光照+8h黑暗恒定光照制度。60周龄后为通过增加光刺激增加产蛋,可将光照时间延长至17h,直到淘汰。产蛋期光照强度10~15lux。夏季为增加鸡采食量,进行夜间补饲,可于夜间增加1h光照(原有光照时间不能改变),即采用16h光照+3.5h黑暗+1h光照+3.5黑暗的光照制度(连续黑暗时间不能少于3h);停止补饲夜间光照应每周减少15min,逐步取消,严禁突然取消,以免光照应急影响鸡群产蛋。

5 鸡群观察与淘汰

5.1 鸡群观察 蛋鸡饲养管理的关键工作,就是每天定期巡视和观察鸡群,及时掌握鸡群健康状况和产蛋情况,发现问题及时处置[7]。(1)鸡群精神状态。每天清晨开灯后,对鸡群进行巡视和观察。若发现精神不振、闭目困倦、两翅下垂、羽毛蓬乱、冠色苍白的鸡,多为病鸡,应及时拣出严格隔离;如有死鸡,应及时拣出,送兽医室剖检化验,以及时发现和控制病情。(2)鸡群采食和粪便。鸡体健康,产蛋正常的鸡群每天的采食量和粪便颜色比较恒定。如发现料槽剩料过多,鸡群采食量突然明显下降,粪便出现异常情况,应及时报告技术人员,查找问题原因,并采取相应对策与措施。(3)鸡群产蛋情况。通过每天观察统计鸡群产蛋数量、蛋壳颜色与质量、鸡蛋形状,掌握鸡群健康状况和生产情况。鸡群健康状况和饲养管理出现问题,都会在产蛋方面有所表现和反应。如营养和饮水供应不足、鸡舍环境条件骤变、发生疾病等都能引起产蛋下降和蛋的质量降低。(4)呼吸道状态。夜间熄灯后、早上开灯前,在鸡舍细心倾听鸡群的呼吸,观察有无异常。如有打呼噜、咳嗽、喷嚏及尖叫声,多为呼吸道疾病或其它传染病,应及时拣出隔离观察,防止传染扩大。(5)鸡舍温度变化。在早春及晚秋季节,气候变化快、变化幅度大、昼夜温差大,对鸡群的应急和产蛋影响也较大。因此,应每天收听天气预报,观察舍温变化,及时采取相应措施,防止鸡群受到低温寒流或高温热浪的侵袭。(6)啄羽啄肛情况。产蛋鸡常易发生啄羽、啄肛、啄蛋、啄趾现象,应细心观察,发现啄癖鸡,尤其是啄肛鸡,应及时拣出,分析发生啄癖原因,及时采取防治措施。

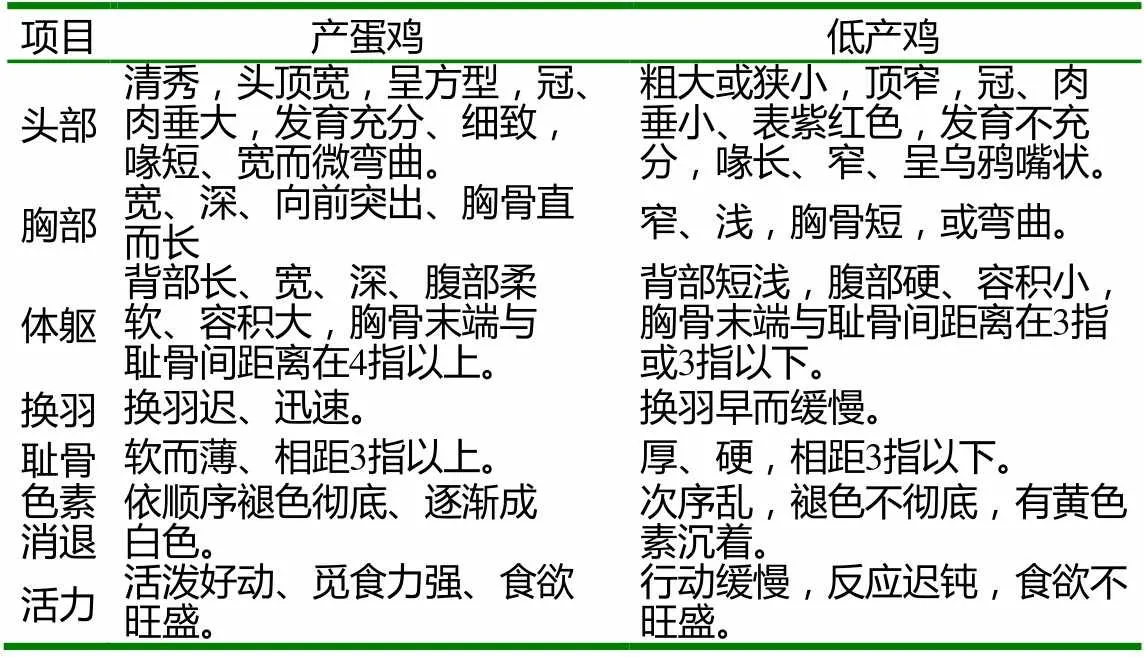

5.2 淘汰 在转群上笼时和在产蛋期间,及时淘汰病、弱、残鸡和产蛋性能低的鸡。因为这些鸡吃料不下蛋或下蛋少,直接影响鸡场养殖经济效益。正常鸡群选择淘汰鉴别项目见表3。如果发生禽流感、传染性支气管炎、新城疫后,鸡群的产蛋率低且不上升,鸡群内会出现一些外形发育正常、鸡冠红润丰满、趾骨开张良好、按照传统的外貌观察和触摸不易挑出的鸡,挑选淘汰比较困难。这种情况下可使用“记摸”淘汰法进行淘汰。“记”是作记号。每天下午5~7时收一次鸡蛋,收鸡蛋前用笔(粉笔或彩笔)在各个笼格前的料槽外侧记上当天笼格内的产蛋数,连续3~4d,这样每格笼内的鸡数、产蛋数就清清楚楚;“摸”是在做完记号后的第2天早上鸡蛋未产出前,逐一触摸那些产蛋少的笼格里的鸡有无鸡蛋,挑出没有鸡蛋的鸡淘汰掉,这种鸡一般多是不产蛋鸡或低产鸡。触摸方法是:把拇指和并列的四指分别放在鸡的两耻骨下前方,轻触腹部,左侧有较硬的蛋状物,是产蛋鸡,如无蛋状物,是无鸡蛋的鸡,挑出淘汰。淘汰2~3周后根据鸡蛋的变化情况可确定是否再淘汰。这样可把低产鸡和不产蛋鸡淘汰,使产蛋率保持较高水平,减少饲料消耗,增加效益[8]。

表3 产蛋鸡、低产鸡鉴别项目与区别

6 生物安全技术

6.1 生物隔离与消毒 为有效控制病原微生物传播,蛋鸡场须以人和环境的控制为关键点,加强生物隔离与消毒,建立安全的生物安全体系。(1)生物隔离设施。在鸡场四周设防疫沟、围墙或绿篱,鸡场主大门及生产区入口处设有车辆消毒池、人员消毒通道,并设置雨棚。车辆消毒池宽度大于门宽、可存水长度不少于6m,水深0.10~0.15m。人员消毒通道宽度不小于门宽,水深0.05~ 0.1m。生产区与管理区、隔离区间应有隔离设施。鸡舍入口处设脚消毒池和手消毒盆。(2)强化蛋鸡场生物隔离。根据《动物防疫条件审查办法》的要求,蛋鸡场严格按照规定,从场址选择、规划布局等多方面建设防疫隔离墙、消毒池、消毒通道和粪污处理设施等生物隔离屏障,不符合动物防疫条件鸡场通过改造逐步达到要求。粪污处理实行雨污分流,鸡舍脏道端需设污水沉淀井,按产粪量和处理周期建设贮存、处理设施,注意防淋、防渗,做到鸡粪日产日清。病死鸡无害化处理设施建设采用化尸窖处理。鸡舍门、窗、通风口均设防鸟网。(3)合理选择消毒剂实施有效消毒。蛋鸡场建立严格的卫生消毒制度,并建立消毒台帐。不同场所选择高效的消毒剂进行消毒。重点推荐的蛋筐消毒流程为,拟进场的蛋筐在场外指定地点焚烧垫草等杂物,放在1%~2%烧碱水溶液消毒池中浸泡2~3h,拖进场内清水冲洗,再用卤素类消毒药水喷雾(或浸湿)消毒、晒干;24h后可拿进鸡舍集蛋。该法利用烧碱能溶解、水解蛋白质与核酸,使其结构受损而发挥强大、快速的杀灭细菌、病毒和芽孢作用,且对蛋筐腐蚀性小,对蛋筐上粘附的蛋清有乳化作用。

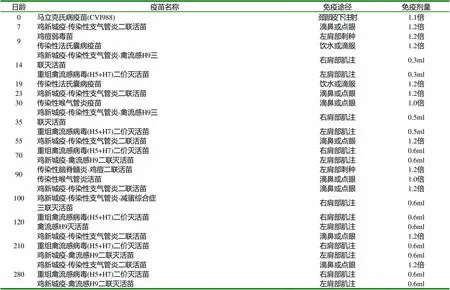

6.2 程序免疫与监测 针对鸡新城疫和高致病性禽流感2个重大疫病,根据流行病学规律,开展专项监测和免疫评估,优化免疫程序,实施科学免疫,提高免疫效果。(1)科学制定免疫程序。针对禽流感H5亚型毒株变异较快的特点,蛋鸡场与疫病监测机构合作,积极开展病原学监测预警工作,为科学选择疫苗提供技术支撑。推荐使用重组禽流感H5Re-8株和H7疫苗进行免疫。针对免疫鸡群时有非典型鸡新城疫发生的状况,当前推荐使用基因VIId亚型和LaSota株为主要毒株制作的疫苗进行免疫。(2)免疫效果评估与免疫程序优化。蛋鸡场开展母源抗体和免疫抗体监测,评估免疫效果,优化免疫程序。一是开展母源抗体监测,发现鸡新城疫和禽流感H5母源抗体滴度在4log2时进行首免,免疫效果较好。二是开展免疫效果监测,活苗免疫后10d左右、灭活苗免疫后21天左右检测免疫抗体水平,评估免疫效果;此后每月检测抗体水平,当新城疫免疫抗体滴度低于6log2、禽流感H5抗体滴度低于5log2时,进行强化免疫。对其它不具备监测条件的鸡场,推荐使用以下程序(见表4),并根据项目区周边疫病流行状况及时调整免疫程序。(3)强化常见多发病的防治。在重视重大疫病防控的同时,重点针对马立克氏病、传染性法氏囊病、传染性支气管炎、H9亚型禽流感、鸡霉形体病和大肠杆菌病等多发性疾病,采取防治技术措施。一是科学诊治。通过临床调查和病死鸡剖检,结合实验室检测方法进行诊断,采取抗菌、抗病毒药物或免疫调节剂等进行治疗。对大肠杆菌耐药菌株,根据药敏试验结果选择高敏抗菌药物进行治疗,同时,选择使用微生态制剂、有机酸等抗生素替代品进行预防治疗。二是程序免疫。对马立克氏病、传染性法氏囊病、传染性支气管炎、H9亚型禽流感等病毒性疾病,定期监测免疫效果,筛选合适疫苗,调整免疫时间,优化免疫程序。对其它不具备监测条件的鸡场,推荐使用以下免疫程序(见表4)。

表4 蛋鸡场推荐免疫程序

注:280日龄后,每隔10周进行一次鸡新城疫活苗喷雾免疫,每隔4个月进行一次禽流感H5灭活苗、鸡新城疫-禽流感H9二联灭活苗肌注免疫。

[1] 辜新贵, 王启军, 周樱等. 雏鸡消化道发育与营养消化吸收特征[J]. 广东畜牧兽医科技, 2010, 35(6): 11-15.

[2] 孙艳发, 张敏, 黄华云等. 低蛋白饲粮中添加益生素对蛋雏鸡生长性能及营养物质利用率的影响[J]. 中国家禽, 2015, 37(3): 27-29.

[3] 戴金宁. 现代高产蛋鸡不同阶段的营养供给[J]. 家禽科学, 2018(2).

[4] 张绮琼. 高产蛋鸡的饲养管理[J]. 畜禽业, 2007(2): 29-30.

[5] 李瑞兵. 雏鸡培育的环境控制技术[J]. 畜牧与饲料科学, 2009, 30(11): 171-173.

[6] 王永, 甄玉刚, 戴艳玲. 蛋鸡的光照管理技术[J]. 养殖与饲料, 2006, 28(4): 43-44.

[7] 刘国信. 产蛋鸡的饲养管理要点[J]. 中国动物保健, 2017, 19(2): 15-17.

[8] 魏刚才, 陈仕均. 蛋鸡高效生产关键技术配套[M]. 北京: 化学工业出版社, 2011.

(2018–07–30)

江苏省农业三新工程项目“江苏现代农业(蛋鸡)产业技术体系健康养殖创新团队”(项目编号SXGC[2017]136)

S831.4

B

1007-1733(2019)01-0015-06