乡村地区社会空间建构的历史人类学研究

——以祠神祭祀空间“旗”的演成为中心

2019-01-28台文泽

台文泽

乡村地区民间信仰体系中以祠神为崇祀对象的祭祀组织及其开展的祭祀活动往往会覆盖相对稳定的地域空间,从而对以祠神为中心的崇祀空间结构的考察就成为了理解乡村社会空间建构一个重要途径。源于研究台湾汉人移植史而后被广泛用来观察社会结构、地缘关系及信仰空间的“祭祀圈”概念可以说最为典型①这一学术概念由日本学者冈田谦提出,后在台湾学者施振民、林美容等的讨论中被发扬光大。,但在其被运用于大陆社会研究时也引发了较多的讨论,焦点之一即它对信仰空间的考察偏重地方或民间性因素,比如突出强调台湾闽台移民祭祀圈边界具有的浓厚乡籍色彩。在既有的批判性研究中,极具启发性的讨论是郑振满对福建莆田地区神庙祭祀体系的研究[1]33-47,111、郑衡泌对泉州东海镇祠神祭祀空间结构的研究[2],他们不仅在长时段历史中描绘了地域社会的自我组织化过程,更重要的则是共同表明:与明初国家基层行政区划“里甲”体制密切相适应的“里社”这一宗教兼社会制度对后来的乡村祭祀空间产生了深刻影响,清晰地呈现了后者对前者即国家制度的继承性。基于此,郑振满还特别指出“以‘祭祀圈'为标志的地域组织,并不是台湾移民社会的特殊历史产物,而是中国传统社会中的普遍历史现象”,而此论可否成立端在“对台湾与内地的‘祭祀圈'进行深入的比较研究。”[1]111至此,一方面讨论国家制度等非地方或非民间性因素之于原祭祀圈理论的内涵、意义及其修正已然被赋予了特殊价值;另一方面展开对国家制度等非地方或非民间性因素在大陆乡村地区祭祀空间建构中的作用之发掘、分析就成了经验证实、理论深化之关键。而大陆社会历史存在的区域性差异,不仅意味着空间上的讨论延展有助于深化上述基于福建境内历史经验所提供的启发性认识,还是理解特定区域乡村社会空间建构历史的应有之义。以注重历史文献解读与田野调查结合的历史人类学为研究取向,通过田野访谈、地方民间文献(碑刻、科仪书)及正史资料的系统剖析,呈现了当下西北小川镇境内以龙王神为对象的祭祀圈空间区划“旗”的演成过程,揭示了长时间段历史进程中乡村社会空间建构对国家军管型行政区划的承继性历史及相关之变动,启示我们要更好地理解西北境内地域社会以祠神为中心的祭祀圈社会空间建构,既需要在动态的、长时间段的疆域史视域中特别重视国家制度因素的潜在性影响,同时也要关注国家制度与地方性、民间性因素作用关系的历史呈现与变迁。

一、地域社会中的“旗”:以龙王神崇祀为中心的乡村空间结构

成县地处甘肃省东南,城西之小川镇为县内第一大镇,下辖19个行政村116个生产社,管理4 582户19 069人。小川镇境内以山地、丘陵地形为主,长期以来农业生产是地方的经济支柱和乡民的生计之本。由于地处400毫米降水线附近和东南季风的边缘区域,加之青藏高原上空暖气团高压带持续存在的影响,境内一年之内不同季节常有不同程度的旱情与水情。在这种水热状况严重影响生产生活的现实中,拥有主宰雨水能力的龙王神以最值得信赖之神的身份而得到崇祀。每一个村至少会奉祀1位龙王神作为自己的主神,1~3位数量不等的龙王神作为配祀神,当然还有数量众多随侍神。最为特殊的是,除2个行政村外,其余17个行政村可依据乡民奉祀的主神龙王神区分为七个龙王会祭祀空间(见表1),它们都有一个共同的命名单位——旗,并通过被称作“老户”的特定姓氏或多姓氏组合方式相互区别。至于作为各旗主神的龙王神,有的可能来自区域史上国家敕封之神灵,如卜旗黑池龙王①据方志和碑刻记载,邻近礼县“黑池龙王”自晋代至元累受国家敕封,最晚受封见于元至正十六年《黑池广济王碑》。此外,值得一提的是,卜旗的黑池龙王与周刘贺三旗的黑池龙王是名同实异的神灵,民间也称前者为黑池疙瘩爷,同时既两神是兄弟说,也有非亲兄弟说。,有的则是相关姓氏家族的家神,如台旗赤煞龙王。

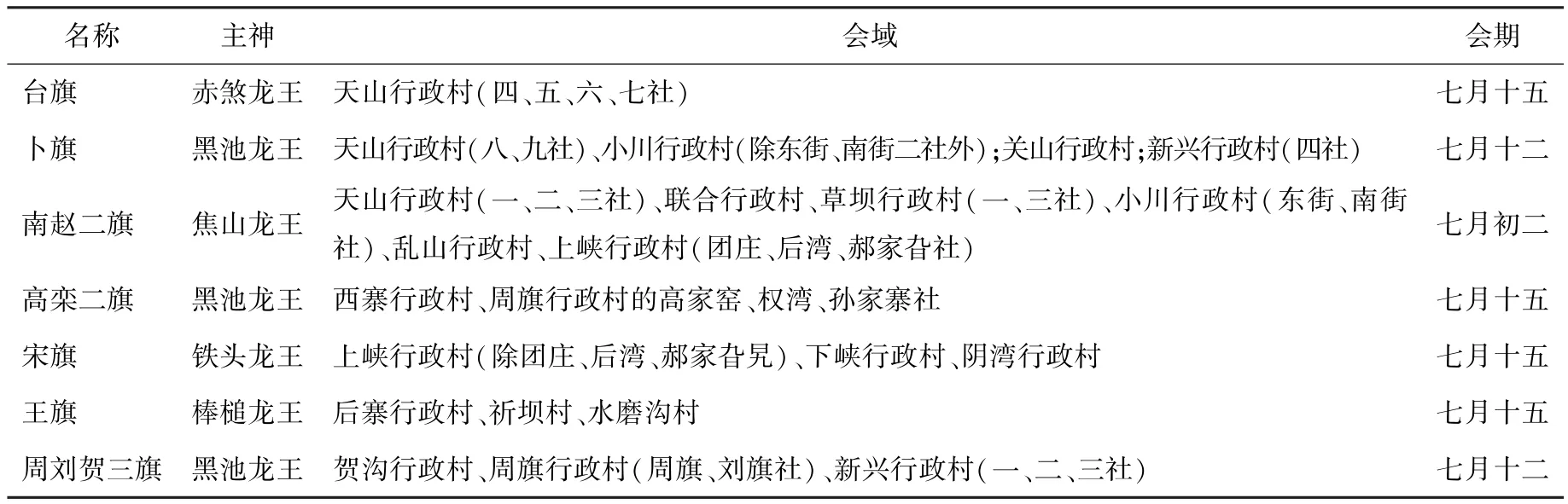

表1 小川镇境内诸龙王会名称、奉祀主神、会域及祭祀会期

据台湾学者施振民、林美容等人的研究,凡一定空间的社会中若具有共同奉祀的主神、主神护佑境内所有居民、居民都具有当炉主或头家的权利和出资参与祭祀神灵的义务等特征,便可视为一个“祭祀圈”[3-4]。以此而言,小川镇境内的七个以“旗”为命名单位的龙王会无疑具备了上述特征,构成了大小不同的祭祀圈社会。其一,七个龙王会都有自己专属奉祀的主神作为护佑一境民众的保护神,俗称“老爷”,备受尊崇;其二,每一个龙王会都有祭祀各自主神的固定会期和组织制度。从时间上看,会期主要集中在年中农历七月,恰是最重要作物小麦夏收完成与玉米、土豆等秋粮即将丰收之间歇,以“传神”为名的祭祀活动流露了乡民感恩与祈求情感的合一性表达。从祭祀的组织运作看,则以家庭为单位进行轮值,凡当年轮值者即为头人并组成一届头人组织,负责从各家收取祭祀费用并代表大家完成祭祀;其三,每年定期举行的祭祀活动还以其具有独特娱乐方式、内容淋漓地展现乡民的年度集体狂欢。总之,围绕着对各自主神的信仰及一年一度的祭祀活动便将相应空间内的乡民整合成一个紧密的共同体,与其它祭祀圈相互分立。

从作为祭祀圈标划的地域社会空间结构来看,七个崇祀不同主神的龙王会会域空间显现了纯粹的民间性特征。如表1所示,很显然七个龙王会会域与现行的国家基层区划设置无一吻合,这意味着作为祭祀空间的“旗”无疑是一种颇具地方传统的社会空间结构。再考虑到命名上存在的共同模式——“姓氏+旗”——则又为之披上了血缘或宗族性色彩,更突显了祭祀空间的地方性、民间化色彩,尽管没有一个祭祀圈以单一姓氏为主,比如规模最小的台旗虽然台姓最多,但包括了台、南、段、吕、赵、李、谢、张、冯、豆、韩、王等12姓,而卜旗之姓氏则最杂,多达20姓。至此,引人注目的关键问题便是“旗”作为一种界定地域社会祠神祭祀空间区划单位是怎么形成的呢?调查到的民间说法既无统一表述,更无确凿之证据,甚至有臆想乱猜混淆视听之嫌,比如有人指出它与清代“八旗”制度有关,是满清王朝运用“八旗”制度于地方之结果,这显然既与历史事实不符,也无法解释作为祭祀圈空间呈现的诸多特征。如此,旗真实的历史就被想当然地悬置了。

此外,民间还存在一个普遍性的历史记忆:“小川十五旗”。即除表1呈现的11个姓氏命名的旗划空间外,还存在其它4旗。经深入调查和多方验证,其它4旗确有所指,只是这4旗对应的地域空间并不归属现在的小川镇:小川镇之西的索池镇下辖的李家山村、大草湾等地旧称“焦旗”,索池镇下辖的大船坝、王寨乃等地合称“下三旗”。但民国时期区划地图表明此4旗所在空间俱属小川镇①参见张作炎、乔荫远.成县要览·附记·成县图略.民国三十七年石印本。。

二、历史进程中的“旗”:一个历经嬗变的基层空间区划

历史学与人类学接触互渗中形成的将官方文献与田野调查紧密结合的历史人类学研究方式构成了本文揭开“旗”之谜的基本路径,尤其伴随田野调查对一些相关民间文献、历史记忆的发现和梳理。

(一)嬗变之源:明代军屯之“旗甲”

“姓氏+旗”作为祭祀圈空间命名的最基本特征意味着相关姓氏与地域社会空间的建构存在着某种历史渊源。如表2所示,除卜姓②卜姓。后引碑刻《黑池龙王会建庙序》曰:“众会商议,同心协力募捐,台卜二旗众姓资财凑料成斧,将旧庙改为……”,但碑文未有卜姓人氏见载。当地民间有“卜商户”传说,可证卜姓存在。外,其余10姓具有明代“屯军”或“移民”身份,而“明代屯军”者多达7姓,这启示“旗”最可能与“明代屯军”存在历史联系。

表2 小川“十一旗”姓氏渊源

明代成县境内的卫所屯军。明初成县沿袭元代行政建置,称“成州”,洪武十年降州为县,隶陕西行中书省,直隶巩昌府。明志载:“成县,古成州,旧郡川原平衍而偏狭,民以耕织为业,居食自足……但郊、关内外多属阶、文、秦、礼军屯”,“明改为成县,编户六里,后增至九里①分别引自(明)杨恩:巩昌府志,康熙二十七年刻本卷七第7页和卷四第8页。”首先,引文反映明代成县境内土地分民地、军屯地两类,后者即分散于辖区郊、关内外大片由阶州千户所②洪武四年末置阶州守御千户所,属秦州卫,嘉靖二十二年直属都司。、文县千户所③洪武四年置文州番汉千户所于文县,二十三年更名文县守御军民千户所,成化九年更名文县守御千户所。、秦州卫、礼店千户所④洪武四年置礼店守御千户所,十一年改属岷州卫,十五年改属秦州卫。等卫所进行屯田生产的土地。明代成县所归之巩昌府辖区属西北重边之地,时而东犯的西番诸族乃长治久安之大患。从客观条件看,成县确有肥沃的土地适宜军屯生产,尤其比之阶、文,所辖之小川镇则素有“西大仓”的美誉,故今存诸姓移民屯军的历史记忆自然非空穴来风。

明代成县小川境内的军屯。仅存的一部明代志书并未记载成县境内的“军屯”布设,但可结合清代方志中的相关记载与田野信息给予澄清。据最早的清代方志乾隆《成县新志》记载,成县境有“民里九”和“县八屯”,也即清初整个成县疆土管理包括民政“九里”与屯政“八屯”。所谓“民里九”实沿明朝旧制,但将小川镇所在区划由明代“城西里”改“西里”,而“县八屯”即“张百户、任百户、朱百户、查百户、苏百户、樊百户、徐百户、巨百户”,且“徐巨二百户”即在小川境内⑤参见(清)黄泳等成县新志,乾隆十七年刻本卷二第2页。。那么,清代“县八屯”与明代“军屯”有何关系?有两点表明前者对后者有着直接的承继性:其一,清初多承明制,民里系统即承前朝,屯田亦当不例外;其二,与“八屯百户”高度对应的姓氏人口分布、历史记忆可做关键之证明,如表3显示,除“樊”姓外,余姓“来历”皆为“明代屯军”,再考明代军屯之策则多移内地之民屯边以寓兵于农,因往往举族同居遂形成“自卫指挥以下,其官兵多世袭”[5]60及“命名常以姓氏”的管理惯例,而清代方志所载“八屯百户”其“授官皆以世”[6]132则是承继前朝管理制度之最直接证明。如此,除“樊百户”外,可肯定其余7屯源于明代军屯无疑,“徐巨二百户”也即明代小川境内的卫所军屯。

表3 “八屯百户”对应姓氏的人口分布、历史记忆

明代军屯组织、管理与卫所制度保持一致,故可从明代卫所制度一窥明代的军屯设置。史载:“太祖下集庆路为吴王……革诸将袭元旧制枢密、平章、元帅、总管、万户诸官号,核诸将所部有兵五千者为指挥使,千人者为千户,百人者为百户,五十人为总旗,十人为小旗。当天下既定,度要害地,系一郡者设所,连郡者设卫。大率五千六百人为卫,千一百二十人为千户所,百十有二人为百户所。所设总旗二,小旗十,大小联比成军[8]卷九十志六十六。”至洪武七年“审定卫所之制。先是,内外卫所,凡一卫统十千户,以千户统十百户,百户领总旗二,总旗领小旗五,小旗领军十。至是更定其制,每卫设前、后、中、左、右五千户所,大率以五千六百人为一卫,一千一百二十人为一千户所,一百一十二人为一百户所,每百户设总旗二人,小旗十人[8]卷七十六志第五十三。”这大体是明代卫所制度形成、演变过程,从中可见卫所屯田“百户”之下还有“总旗”和“小旗”之设,统称“旗甲”,其等级规制是:小旗屯军10人,“小旗”1人领之,共11人;五小旗屯军总人数为55人,“总旗”1人领之,凡56人,总旗之上为百户,“百户领总旗二”,两总旗积军人数112人,故1百户=2总旗=10小旗。至此,问题便是今日作为祭祀空间区划的“旗”与明代军屯中的“总旗”和“小旗”是否有关联呢?

第一,从编制来考虑。明代小川有“徐巨二百户”,按明代军屯基层编制计算,二屯百户理应有20小旗,而小川仅有15旗,这两个数字之间就存在了出入。不过,记载有云“百户有试有实”[6]132,即屯田实际编制与理论编制存在出入,且此种状况在明代极为普遍:“相比于洪武七年的‘审定之制',明永乐三年更定屯田则例,具体规定每百户所(即屯所)管旗军(即屯种旗军)一百一十二名或一百名,或七八十名[9]。”这意味着徐、巨二百户的实际编制并不能从理论上的编制去理解,可能受“郊、关内外”空间之限,与理论编制数目接近但又保持些许出入的情况才更符合境内明代卫所军屯的设置事实。

第二,从命名考虑。明代卫所屯田行世袭,命名皆以姓,百户之下更基层的旗甲系统也不例外。清代方志有云阶州境内的牛、何、苟、李、桑、杨、姚、罗等“近屯八旗”[6]82就皆以姓氏命名,从地理空间上考虑,明清时期的小川镇正好接邻阶州东北,最有可能是阶州千户所军屯中没有具名记载的阶州“远屯”[6]85-86所在。

由上,小川境内以祠神崇祀为中心的基层社会空间“旗”最早应源于明代境内军屯“徐巨二百户”下的旗甲设置。谭其骧、顾诚、周振鹤等曾将明代卫所制度视为与府、州、县并存的另一套疆土管理系统,即军事型地理单位或军管型政区,主要实行寓兵于农的政策①对明代卫所制度的研究有两种不同观点:一种认为它是一种纯粹的军事制度并加以研究,主要研究内容包括制度的起源与历史演变、编制、类别、军饷来源及成立的历史意义,也有从军户、军役、军屯作制度层面的研究;另一种认为它是一种行政区划与军事性地理单位。参见邓庆平:明清卫所制度述评(《中国史研究动态》,2008年第4期)。。按此,明代小川“徐巨二百户”及其下设之“旗甲”则是最基层的军管型行政区划,承担着一定的军事、生产功能,即当下显现为纯粹民间性、地方性的祭祀空间“旗”源于一种军事型国家基层行政区划。

(二)承继中的嬗变:清季民国之民里化基层行政区划

清初改制使明代“军屯”变为“民屯”。清初变革中虽多承明制但又未完全照搬,军事改制上尤为积极和彻底。其中,清廷针对明代卫所制度逐渐采取的“撤卫并屯”之策就是一例,目的乃使全国地方体制基本划一而降低管理成本。然而,由于各地屯卫情况复杂不一,致使政策实行很不统一,故尽管推行早自顺治年间,但直到雍正初年才“大体上完成了并入行政系统的改革”[10]。同样,秦州卫、文县千户所、阶州千户所也都是在顺治年间纷纷开始“裁卫并州”“裁卫并县”“裁所并州”②参见(明)杨恩:巩昌府志,康熙二十七年刻本卷四第3、4、9页。,延至雍正五年才最后将“阶州千户所远屯归成县”(见表4)。这一历史过程不仅在时间上印证了乾隆年间《成县新志》所载的“县八屯”是通过清初“撤卫并屯”由明代卫所“军屯”而来,也进一步支持了前文所作明代小川“徐巨二百户”及其下设“旗甲”为阶州千户所“远屯”的结论。但此时,应更加注意到的事实乃清代“县八屯”作为“民化”的“屯田”不再具有“寓兵于农”的“军民合一”性质,改制后“县八屯”中的“百户”及其下设的“旗甲”发生了从卫所军屯系统向民政系统的管理性质的嬗变。清代的军事制度乃“八旗制度”,加上清代版图扩张背景下成县作为边防地位的下降,上述改革无疑是历史之必然。总之,明代成县境内之卫所军屯系统一直延续到雍正年间才彻底被改造,从此以“民屯”进入单一的州、县行政系统得以保留。至于史载清代“樊百户”由“清代陕商”移民充任当是改制中发生的特殊变动,或可理解为不同于其它7户之从“军户”变身为“民户”,而是由“商户”代替“军户”而已。

表4 清代归并成县卫、所丁情况[6]85-86

清代“县八屯”以收取“屯粮”为最基本之行政区划功能。清初推行“撤卫并屯”政策中,由于卫所“屯粮”的缴纳要比“民粮”高出好多倍,所以才被以“民屯”的性质加以保留①这两种田赋模式最早源自明代两套并存的疆土管理系统,即“民地”“屯地”并存下的“民粮”与“屯粮”。民地,一般归州、县管,田赋缴给县府,“一条鞭法”实行推动了实物税、现役制向货币税以及户丁税向土地税的过渡,到清雍正时实行“摊丁入亩”赋税改革,将“丁银”摊入一般民地田赋,即“地赋”中,亦即“民粮”,合称“地丁”,统交“地丁银”,完成了赋税货币化改造。“军屯”属于卫所军事系统,以粮食形式交纳,定期交于相应屯田所粮仓。。这一改制决策导致丁粮分交的情形在清季民国长期存在:“清朝至民国以来的反动政府,都是这样办,但少数边远的省份,因地方不同,也有丁粮分交的,甘肃即其一例。每年小季收获以后,交地丁钱,大季收获后纳粮[11]。”在成县境内关于民国时到县上“交银子”叫“民粮”,到户里“收取粮食”叫“屯粮”的记忆是直接之印证。

“旗”作为民政型基层区划还可从地方科仪“牒文”中“申文地点”的表述得以佐证。科仪牒文开头所具申文地点表述与相应时期的国号、地方行政区划保持一致乃仪式标准化实践之最基本原则,既关乎向天庭申告当事人具体情况的准确性,也关乎天庭给予回应的准确性。调查所见地方科仪书的最早版本是清代道光咸丰年间的,系当时境内一知名阴阳先生手抄并辗转传给历代弟子,该科仪书所载牒文开头所具申奏地名格式为:“大清国陕西省直隶阶州成县□百户□旗里。”而在民国时地方科仪牒文中申奏地名格式更为:“大民国甘肃省成县□百户□旗里,现在地名□庄居住。”这两条申奏格式的地点表述说明作为“民里化”基层行政区划“成县□百户□旗里”在清季民国长期存在。

(三)落定之身份:纯粹的乡村祭祀空间区划

后保甲时期“旗”的空间区划性质。民国23年(1934年)国民政府在全国推行保甲制度,随之成县境内“八屯”“九里”“保董”“乡约”等旧制一并被取消,代之以保甲制度[12]。“八屯”被取缔自然也意味清初改制后“旗甲”变作民政型基层行政区划的身份宣告终结,实际上也即作为国家制度的身份终结,从此成为了纯粹的乡村祭祀空间区划。这一改变随着新中国对地方基层行政区划制度的重新确立及行政空间的重新建构而不可逆转,如前所述以“旗”界划的七个龙王会会域与现行的国家基层区划设置无一吻合。相应地,新的基层行政区划与当代政治层面不断塑造出地方民众新的认同意识,而“旗”则成为在民间信仰层面上延续、塑造社会认同的制度传统,它的属性已完全民间化、地方化。

然而从作为国家基层行政区划到纯粹作为祠神崇祀空间区划的嬗变并非断裂式的完成。有两通仅存的碑刻表明“旗”作为祠神祭祀圈空间区划在保甲制度推行前已然存在。调查所见较早的一通碑刻是清代同治二年间的《重修观音白马铁头小儿龙王神庙碑记》,保存于今宋旗龙王会上峡村铁头龙王庙左侧,其云:“自古以来磨之嘴出世观音、白马、铁头、小儿龙王,仙山有洞,坝里有池……自从咸丰九年庙宇坍塌,众姓不忍坐视,广化资财,设立观音黄华尊像,画栋雕梁,告厥成功,不意于同治元年四月至七月,天旱无雨,众姓忧惧,由是卜选良辰,设立湫坛,洒透尘土,□佑于万方也,不料又将观音尊像损伤。众姓商议,普化一万□二石,岂不盛哉!宋旗会首众姓……大清同治二年年七月十四日众姓□□□□福灵刻。”碑文显示,“观音白马铁头小儿龙王神庙”咸丰九年(1859年)之前早已存在,“宋旗众姓”构成了它的祭祀圈,也即早在咸丰前“旗”不仅作为地方基层行政区划,还构成地方民间信仰运作的社会空间。而今卜旗龙王庙中民国八年(1919年)所立“重建黑池龙王庙序”碑有云:“……成县(小)川镇上街柳林沟,距城四十里,向有黑池龙王庙一座……但历年久远,固无可者。后由前清光绪八年改建,迄今三十余载,风雨侵蚀,不堪安其神位。众姓等窃思若不补修必至淹没无传……同志众姓等不忍坐视,民国元年冬月起工动土建修安神之正殿,不料累逢兵荒,连遇饥岁,工未告竣,今本年后七月众会商议,同心协力募捐,台卜二旗众姓资财凑料成斧,将旧庙改为棬棚,左旁修土地庙一座,右旁立厨舍一间,一时雕墙峻宇,光彩夺目,上以继前人之创造,下以作后世之福泽……”。显然,由“台卜二旗”众姓作为一个祭祀圈社会而崇祀的黑池庙早在光绪八年(1882年)之前就已“历年久远”,而后则又延至民国。至此,可以确认“旗”在清季及民国初年(1912年)兼具国家基层区划与地方神灵祭祀空间的双重功能,也就是说它作为祭祀圈与明初的“里社系统”一样兼具国家性与地方性、民间性色彩,而保甲制度推行只不过是取消了前一功能、属性而已。

后保甲时期以“旗”作为区划空间基础的祭祀圈演变。保甲制度推行后旗不再具有国家基层行政区划性质,从而地域社会的空间建构与社会认同中更具地方化运作的意义。以台旗、卜旗为例,清季民国“台卜二旗”为一个祭祀圈,但新中国成立后则发生了变化。在政治运动频繁的背景下,考虑到卜旗龙王庙位于小川镇镇中心附近,台旗人遂将属于自己的两顶轿子从黑池龙王庙抬走以避破坏。到20世纪80年代初,台旗、卜旗各自“复兴”了年度祭祀活动。90年代前期,两旗头人一度协商重新合会并多次在各自举办祭祀仪式时主动迎来对方龙王神轿共享香火。然到了90年代末,在乡民纷纷外出谋生的背景下,倡议合会的呼声、热情突然下降,加之内部争议的出现,导致合会之议最终失败。据台旗民众普遍的观点,认为将自己的“老爷”供在卜旗黑池庙很不方便,还可能在卜旗人多势众的情况下给自己惹来意想不到的麻烦,甚至有人指出合会将可能导致台旗人以后乖乖拿钱给卜旗人“贴金”,因庙终究建在人家地盘上,此外,刺激台旗人自尊心的还有卜旗人在合会倡议中嘲笑台旗人将神安顿在借用的私人陋室里,与卜旗合会神就会再受委屈。以上种种因素下,2004年台旗人动议在本村新建赤煞龙王庙,2006年仲夏建成并举行了“台旗信众”庆祝仪式,是以宣告“台卜二旗”作为一个祭祀圈历史的终结。这表明在新的政治、经济、社会心态背景下,失去国家行政属性后成为纯粹祭祀空间的“旗”已然成为地域社会自主进行空间建构的制度传统,同时,地方性、民间性因素则开始塑造以它为基础的祭祀空间结构。

三、讨论与结论

综上,通过运用历史人类学的研究方法勾勒了地域社会中“旗”作为特殊的基层空间区划自明代以降所呈现的性质与功能的嬗变轨迹:它最初源自明代境内边防军屯中的“旗甲”设置,是一种寓兵于农的“军事型”基层行政区划和疆土管理制度;清初改制中变身为具有特定政治经济功能的“民里化”基层行政区划空间,与府、州、县构成的疆土管理系统已经没有差别;民国时由于保甲制度推行而被取缔了国家基层行政区划的性质与功能,成为了纯粹以祠神崇祀为中心的空间区划,由此在变身为一种民间性的空间制度后成为了地域社会乡民表达社会认同和建构空间边界的凭依传统。围绕这一嬗变历程的梳理与讨论意义如下:

首先,与以往证实的明清以降许多祠神信仰祭祀空间源于明初建立的基层组织“里社”系统的研究结论形成一种对比性关系,在历史上曾作为中原王朝边疆的西北地区存在着祠神祭祀空间对卫所军屯系统的承继性事实,从而说明民间祠神祭祀空间演成与不同类型的国家行政区划制度保持着历史关联,展现了区域历史过程的差异性。如若考虑到清季民国初“旗”兼具国家基层区划与祠神祭祀空间的双重功能,那么,极可能地域社会中以龙王神为对象的祠神祭祀空间、组织运作在形成伊始就与“旗甲”这一军管型行政区划的设立就是相适应的:一方面,明代军屯“寓兵于农”,龙王神作为主宰雨旸之神对屯军之民极具吸引力;另一方面,龙王神皆属“武神”的神格也颇合军屯者的戍边身份。如此,卫所屯军中“旗甲”以“武神”兼“水旸之神”的龙王神为崇拜神祇就与“里社”系统以“土地神”为主的崇拜构成了一种明显的比照,而加之屯军移民又往往“聚族而居”的血缘性底色,那么,上述可能性就更加明显。

其次,就以大陆历史经验对祭祀圈理论之修正及理解以祠神祭祀空间为中心的乡村社会空间建构而言,本文讨论案例所提供的经验在与之保持呼应性关系的同时也引出了新的启发:一方面,在动态的、长时段的疆域史视域中考察国家制度因素的潜在作用,无疑是更好地理解西北境内地域社会祠神信仰的历史运作及以之为中心的乡村社会空间建构的关键;另一方面,也要关注国家制度与地方性、民间性因素对祭祀空间建构而言的作用关系及变动性。明代军屯旗甲系统设置中潜存的血缘性是其民间性、地方性色彩的集中体现及生长点所在,而清季及民国初年(1912年)“旗”兼具有国家基层区划与地方祠神祭祀空间的双重功能则显现了民间性、地方性色彩的一定发展,但相比之下,保甲推行前“旗”作为国家制度的影响无疑是主导性的,而保甲推行后随着地方性因素凸显则促使了以旗为制度基础的祭祀空间结构调整。

最后,将上述讨论与同样肇始于明代卫所移民屯军的西南“屯堡社会”的相关事实加以对比,则呈现出同一国家制度因素对不同区域中社会空间建构影响的差异性。就祠神崇祀而言,“屯堡人”普遍崇祀的汪公神与本文讨论的龙王神都是以道德高尚、人格突出的历史人物为原型的地方保护神[13]123,然前者是乡籍色彩浓厚的神灵,后者则原型多样,更明显的不同则是在西南屯堡社会大多村落中都普遍崇祀汪公神,因而对屯堡社会具有广泛的整合意义[14],而本文讨论的西北地域社会却不存在对同一祠神的共同崇拜,相反,是以不同历史人物为原型的祠神,且以对它们的崇祀为中心型塑的是地域社会相互区分、独立的社会空间格局。此外,在旗逐渐演成为一种纯粹的祭祀空间的历史过程中,所谓的军屯后裔并没有像西南屯堡人那样对“军屯后裔”的身份特别地强调与坚持①相关论述可参见汤欣烨等《持守与变迁:贵州安顺“屯堡人”文化及文化嬗变表征的人类学考察》(贵州民族学院学报2009年第6期、孙兆霞《屯堡乡民社会特征》(《中央民族大学学报》)2004年第1期)。,而是在不断的国家政治、制度变动后对原初身份已然忘却无遗,同时,跟西南屯军后裔与后来移入区域的代表主流汉文化的“客家人”互动中日益凸显的封闭性与内聚性②相关论述可参见李建军主编《学术视野下的屯堡文化研究》(贵州科技出版社,2009年)、吴申玲《特殊文化的孤岛——贵州屯堡文化的生成、特点及原因》(《贵州文化丛刊》,1991第1期)。不同,对先后流入的所谓“客户”人口采取了积极接纳的态度,仅以台旗为例,境内12姓中与台姓同为屯军移民的南、赵二姓于清末由南赵二旗迁入,同称“老户”,而其余各姓则在民国时为躲“抓丁”由外地移入,皆为“客户”,在不同时间点都被纳入了以“旗”为祠神祭祀空间单位的社会建构中,相比之下,屯堡人则以同一的汪公神崇祀形成了强烈的共有身份认同[13]128,不仅与所谓代表主流汉文化的“客家人”不同,还与周围其它群体俨然有别。由上,明代卫所屯军在西南和西北的设置及各自演变中对地域社会以祠神崇祀为中心的社会空间建构的影响是明显不同的,这启示对同一国家制度因素作用准确而完整的理解必须置于既定的区域历史进程中进行。