会展在城市形象传播中的应用

2019-01-26何刚晴

何刚晴

一、会展作为传播活动

会展(MICE)作为在一定地域空间,人们聚集在一起形成的、定期或不定期、制度或非制度的信息交流的群众性社会活动,“本质是物质与精神及信息交换或交流的媒介或载体”。[1]简单来说,会展是信息交流的载体。从信息交流的特征来看,会展无疑是一种传播活动。“传播是人类通过符号和媒介交流信息以期发生相应变化的活动。”[2]30传播的核心是信息交流,同样也是会展的核心属性,所以会展具有传播属性,会展是人类的传播活动。

(一)会展作为一种传播媒介

会展概念的外延包括各种类型的博览会、展览展销活动、大型会议、会展旅游、体育竞技运动、文化活动、节庆活动等。会展是一种特定时空中的传播媒介,会展参与者通过会展交流信息,会展本身起到信息装置、中介、平台的作用。相比大众传播受众往往只从报刊、电视等媒介接收信息,较少直接反馈信息,单向传播的特征明显,会展媒介则具有信息传播的在场性、开放性、互动性等双向互动传播的特征。

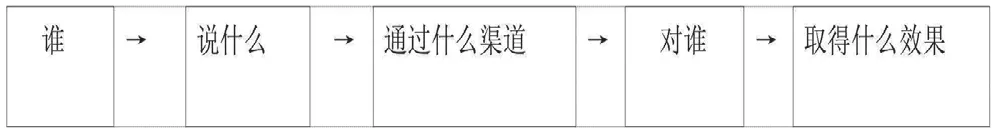

根据传播学者拉斯维尔的“5W”传播模式(见图1),人类的传播活动可以分成五个环节,即谁、说了什么、通过什么渠道、对谁、取得什么效果。

图1 “5W”传播模式

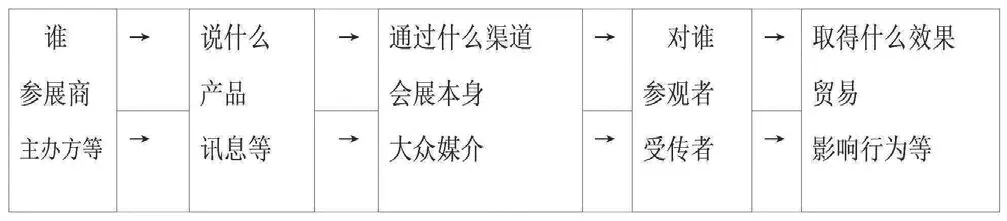

用这个经典的传播模式考察会展的信息传播过程,我们发现,会展活动完全符合“5W”传播模式(见图2)。

图2 会展活动的“5W”传播模式

“5W”传播模式,作为单向传播的经典模式,反映了传播活动的关键要素,但单向传播模式,并不能完全说明信息流动的特征。双向传播模式、整体互动传播模式的研究者们,如施拉姆、罗杰斯等传播学者,十分重视受传者对传播者的信息反馈作用,认为传播活动是一种双向的、循环的过程。我们考察会展中的信息传播,不难发现,参展商等作为讯息的发出者,通过会展本身这一特定时空渠道传递给参观者之后,参观者往往将讯息即刻作出反馈从而影响参展商。会展信息在特定的时空装置中传播,信息的交流性、互动性往往比大众媒介如电视、报刊等更加及时、准确。

(二)会展信息的传播方式

从会展信息的传播特点来看,会展信息可以分为内部传播与外部传播。内部传播指会展信息只在参与会展的人员中传播;外部传播是指会展组织者通过广播、电视、报纸、杂志、网络等大众媒介向公众发布会展信息。会展的外部传播与大众传播一致,在此,我们重点考察会展内部传播方式的属性。会展信息的内部传播具有人际传播与组织传播的双重属性。

1.会展作为人际传播。传播理论认为,信息在传播的过程中,会受到时空以及其他因素的影响,即受到“噪音”的干扰而失真甚至是失效。在人类传播方式中,面对面的人际传播,是噪音干扰最小的传播。会展参与人员之间的直接交流保证了从信息发布者到信息接受者之间的最小距离,“信息反馈直接、快速、及时、集中,因此传受双方都可以现场把握信息的流向、流量和清晰度、准确度”。[2]34因此,会展作为人际传播方式,可以最大限度地交流思想感情,达到协调行为、统一态度的目的。

2.会展作为组织传播。会展的参与者人数众多,少者几十人,多则上万人。但是,这些参与者的行为方式并不都是个人化的,往往具有很强的组织性。例如,参展商的背后实际上是企业、团体等单位组织,参观者也是组织的授意者。因此,会展参与者的信息交流并不是个人化的言谈,而各个组织之间指令性内容的交流。组织与组织之间的信息交流就是组织传播。组织传播具有发展壮大组织,凝聚、传播组织形象等功能。

二、会展在城市形象传播中的功能

中国改革开放以来的现代化建设,很大程度上体现在城市化上,城市发展进入较高阶段之后,城市形象的塑造被认为是实现城市可持续发展的无形资产,是城市综合竞争力的重要因素。国际国内的大都市无不高度重视城市形象建设。中国在2010年成立了由政府、专家、媒体、行业企业等各界精英组成的中国城市形象工程推进委员会,专门研究、推广、传播国家与城市形象。在国内外塑造、传播城市形象的过程中,我们发现,会展作为传播媒介,在城市形象传播中具有独特的功能。

以杭州市为例。杭州市在传播“生活品质之城”城市形象时,充分利用会展传播的特点,持续性地开展了一系列会展活动带动城市形象的传播。2005年开始,杭州市在市城市品牌指导委员会办公室的牵头下,对接高等院校与政府机构、媒体、行业企业以及国内外相关重要活动,联动杭州都市经济圈(德清、海宁、诸暨等)节点城市共同举办了一系列展评活动,如中国城市生活品质点评、东西方生活文化对话交流活动、生活与发展国际论坛、生活品质全国论坛、杭州生活品质趋势发布、杭州生活品质展、杭州国际日、杭州市民体验日、全民饮茶日、杭州生活品质行业点评、杭州生活品质总点评交流发布会、杭州生活品质视觉点评等。会展,成为杭州“生活品质”城市形象的有力传播载体。

(一)功能一:城市理念的形象化传播

综观各地的城市形象塑造过程,城市形象首先被抽象为一句口号。比如,成都:“典型中国,西部之心”;大连:“浪漫之都,中国大连”;广州:“一日读懂两千年”。从信息传播角度来说,城市口号、宣言等抽象话语,通过广播、电视、报刊等大众媒介传播时,时空的距离感、口号容量的局限等阻碍了信息传递的效果。受众仅从主题口号,无法判断“典型中国”的具体内涵,“浪漫之都”的浪漫特质,即受众仅从视觉或者听觉,无法真正感知城市的形象。

会展作为在场性的媒介,在感知方式上具有独特的优势。会展可通过图文、模型、演绎、视听、实地参观、体验、感悟等,调动受众多种触觉方式,直观、形象地呈现城市理念。杭州市通过生活品质展等展览展示,将“生活品质”理念进行了形象化传播。在首届杭州生活品质展上,展馆通过“茶·丝”“水”“我们”“光”等四大主题元素演绎,为市民展示了“品质杭州,和谐创业”“五水共导,人间天堂”“四界联动,共建共享”“引领生活,走向未来”的城市成长脉络。铺满茶叶的背墙、悬挂的丝线,错落的竹壁,通透的“水晶屋”,使每位进入展馆的观众可以在悠然的茶香、幻变的光束中,触摸杭州经济、社会、文化、政治、环境生活品质建设的画卷。“生活品质”作为一句高度概括的抽象话语,通过会展这一媒介,物化为一个个可感可知的具象,会展参与人员通过对具象的体验、感知,将城市理念“生活品质之城”形象化在衣食住行中。

(二)功能二:多层传播的集聚化效应

上文已经提到,会展信息传播可分为内部传播与外部传播,而从会展传播的实际效果来看,内外两种传播往往交织在一起,互相影响,互相推动。

会展,尤其是节日活动与展览展示相结合的大型活动往往是社会关注的焦点,能吸引广播、电视、杂志、报刊、网络等大众传媒的关注。以2011年第四届国际活动日为例,启动当天,就吸引了美国、德国、法国、加拿大、巴西、澳大利亚等多个国家的驻沪领事、文化参赞、商会代表、外籍教授、外企高管、国际艺术家、媒体人员共400余位国际嘉宾参与。除中央、省市等国内媒体关注外,同样吸引了参与国媒体的关注。随着国际日活动对话美利坚、国际演艺文化交流、黄酒与红酒的对话、茶与咖啡的对话等交流活动的开展,“杭州”“城市”“生活”“文化”“品质”等体现杭州城市形象的核心字眼,随着媒体的报道而被广为传播。

会展信息的外部传播在某种程度上会拓展内部传播的深度与广度。外部传播引起受众广泛注意,原本不知情的受众获取信息后,兴趣被激发,部分受众便成为新的会展参与者。2010年杭州市民体验日活动举行前,活动组织者通过大众传媒发布信息,征集“最具品质体验点”,此举吸引了约39万人次参与评选,推选出杭州以及德清、海宁、诸暨、安吉、桐乡等杭州都市圈节点县市的80个“最具品质体验点”以及13条都市圈交互体验线路,最终吸引了20万余名市民直接参与互动体验。同时,由于亲身体验,会展实际参与者会对大众传媒关于会展新闻(信息)的报道更加关注,从而加深对会展信息的记忆。会展的内部传播与外部传播的交互性,使得信息在一定的时空内高密度呈现,从而达到一种集聚化的效果。

(三)功能三:城市形象的持续性传播

众多品牌性会展活动具有持续性的特点,如海南博鳌论坛、广州广交会、西博会等都会定期举办,品牌性会展具有连续性、规模性、权威性等特点。一旦利用会展来传播城市形象,城市形象与会展本身的品牌形象会形成叠加效应,随着品牌展会的持续运作,城市形象也在会展传播中持续加深。

1.会展较高的知名度带来持续性传播。品牌展会在一定区域内具有较高的知名度和较大的影响力,能普遍得到受众的肯定和认可,在长期的宣传推广和培育下形成较强的生命力。杭州生活品质展评会从2005年运作至今,具有较高的知名度和品牌性,随着展评会的深入开展,“生活品质”的城市形象也在受众中持续加深。

2.会展较大的规模带来持续性传播。会展的规模在一定程度上决定了会展长久的传播力。会展传播对象、范围的都在一定程度上依赖会展规模的大小,会展传播是一种规模传播。城市形象只有在大规模被感知、被接受、被认可的前提下,才能发挥城市软实力的作用。会展的规模性提供了城市形象传播的持久性。

3.会展较高的权威性带来持续性传播。品牌展会的发展具有一定的前瞻性、预见性、专业性、总结性,即会展具有一定的权威性影响。城市形象是一个城市的高度概括,是市民认可的城市精神的权威展示。品牌会展与城市形象在权威性上的同构属性,使得会展在传播城市形象上具有天然的优势。