松鹤延年

——朝寿图

2019-01-26钱杰

钱 杰

《朝寿图》

中国传统文化博大精深,源远流长。五千年的积淀使得这个曾命途多舛而又坚毅勇敢的民族格外璀璨。带着醇厚历史感的文化与精神也通过一些载体传播到世界各地,文学艺术就在其中扮演了重要的角色。中国的诗文与绘画在世界上享有极高的声誉,因为其中包含着中国的审美观念、思想与哲理,是东方美与智慧的显现。而中国传统的工艺品则更胜一筹,因为它们不仅是美的集中展示与载体,更是中华民族精神的重要组成部分。

陶器在所有传统工艺品中具有最悠久的历史。由于它的产生仅靠泥土与火就可以完成,即使在物质条件极为有限的环境中也可制作。距今几万年前的石器时代就已有陶器的存在了,在当时先民们制作陶器主要是为了使用,还未考虑到美观因素。大约在春秋时期,开始流行制作一种陶俑,在秦汉时这种工艺达到了顶峰,也就有了今天我们看到的气势恢宏的秦始皇兵马俑。随着时代的发展,科学技术的大大提高,今天的陶器制作已较为简单,除了专业的手工艺人制作陶器外,机器生产的陶器制品也出现在居家生活中。

中国陶器是艺术瑰宝。美如果只是外在的,那必然是空泛而不能长久。只有内涵丰富,灵魂丰满的美才能够经得住时间的考验。陶器艺术在长久的发展中与雕刻、诗文、书法、绘画等艺术相结合,成为了中华文化和思想的载体,成为了内在美与外在美结合的典范。

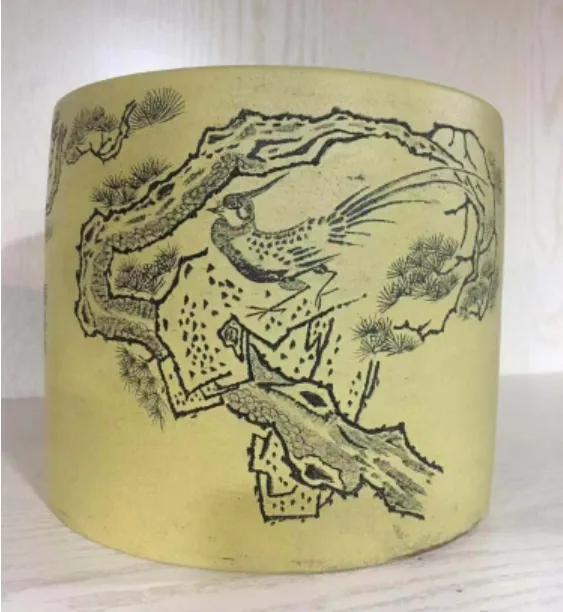

《朝寿图》是一个陶器笔筒,外表呈明亮活跃的黄色,表面光滑,陶器的特点是其有一种古朴的风韵,醇厚而不沉重。最能表现《朝寿图》核心思想与艺术美感的就是覆于陶器表面的陶刻了,这是整件陶器作品的点睛之笔。

所谓陶刻,是一种装饰技艺,有刻底和空刻两种形式。刻底,就是用毛笔在陶器坯体上打好墨稿,或用蜡纸把书画稿印在坯件上,然后用刻刀依照原稿进行刻划。空刻,就是直接用刀在陶器坯上刻划。 无论哪种陶刻,要在陶器表面进行刻画而不使其有裂缝,都是极为不容易的。需要手工艺者高超的技艺和超乎寻常的耐心,才能创作出精致高雅的陶器艺术品。

《朝寿图》的表面所雕刻的是一幅松鹤延年图,这是中国传统的吉祥图腾,自古以来就为人们喜爱。陶器表面所雕刻的是一颗粗壮且棱角分明的松树,树干向内曲折延伸,线条硬朗简洁,树干上的细节清晰可见,有树皮的质感,栩栩如生。松树的松针同样根根分明,虽簇拥在一处但不见凌乱。在面积有限的陶器表面上将一颗松树从形到神都表现的淋漓尽致,一方面得益于手工艺人对生活的细致观察,另一方面要归功于手工艺人手艺的精湛。"工匠精神"在此件作品中便凸显出来了。

作为"岁寒三友"之一的松,因其傲雪凌霜,苍翠坚毅的特点被视为不死与高洁的象征。从松树枝干到翠绿的松针都是笔挺非常,即使有霜雪落下也不改最初容颜。因此在中国有"不老松"这一说法。这不仅是祝福人长寿的人吉祥话语,更是有一种褒扬对方品德高尚的含义在内。所以这一幅《朝寿图》所要表达的不仅是祝福人延年长寿,更是将中华民族精神中的美好情操融汇于其中,在吉祥之外多了一份高洁。

陶器艺术是中国传统手工艺术品中璀璨的一枝,这其中不仅凝结了中国人民的勤劳与智慧,更是将五千年来所积淀的文化与感情付与其中,使其外在美兼具文化内涵。正是因为这种内涵的存在才能使得陶器艺术代代相传,历久弥新。即使在现代化的大浪潮中,人们也不断向传统寻求一种寄托,这是人类对于美的自觉追求。

《朝寿图》以一抹明亮的黄色作为它的底色,其中所包含的是中国人民对于美好生活的祈求与对高尚道德情操的仰慕之情。将这一笔筒置于桌上,体现了使用者的审美追求,在学习工作之余,静静凝望《朝寿图》,或许内心会获得一份安宁。安静的陶器在静静诉说来自千万年前的故事,那是我们祖先的智慧,那是人类进化的神秘与伟大,那是人类创造力与想象力的光辉。作为后来者,我们虽不一定要学会制作陶器,但一定要了解它,自觉的做一名传承者,才能让这一艺术在未来更加精彩。