注蒸汽稠油热采开发区浅层汽窜的微重力勘探方法

2019-01-25蔡宁骁王真理周大胜

蔡宁骁 王真理 周大胜 王 义

(①中国科学院地质与地球物理研究所,北京 100029;②中国科学院地球科学研究院,北京 100029;③中国科学院大学,北京 100049;④中国石油辽河油田公司,辽宁盘锦 124010)

0 研究背景

世界上稠油资源极其丰富,其地质储量远超常规原油储量。中国的稠油主要分布于松辽、渤海湾、准噶尔、南襄、二连等含油气盆地,开发潜力巨大[1]。注蒸汽稠油热采技术可大大提高稠油的采收率,但在蒸汽吞吐、蒸汽驱、蒸汽辅助重力泄油等过程中,常常伴随浅层汽窜现象。具体表现为蒸汽进入浅层砂层并储集,当压力进一步增大时,会沿着薄弱的地层突破至地表,造成地表漏气。浅层汽窜现象一旦发生,会因为热能的损失影响采收率,增加生产成本,还可能造成浅层水污染或安全事故。

关于注蒸汽稠油热采区的浅层汽窜现象(图1)的成因,主要有两种观点。王晓惠等[2]认为在蒸汽吞吐开采时,局部高压将地层压裂,形成汽窜通道,蒸汽沿通道进入浅层砂层的储集空间,待压力大于地表盖层承受极限时,蒸汽突破至地表。而章敬等[3]则认为,油井经过反复的高温蒸汽注入,会由于热胀冷缩,在固井水泥环与油层套管间产生缝隙,这就是注入蒸汽上窜至浅层的通道。上窜的蒸汽进入浅层砂层中,使地层中的岩石物性发生变化,这就是应用地球物理方法探测浅层汽窜的物理基础。

霍进等[4]用井间电位技术监测新疆油田重32区的地表汽窜。胡耀江等[5]基于一维饱和多孔介质模型,在热液区为半无限大侧向介质导热时,推导了散热项和对流项系数随时间变化的表达式,据此可以计算模型内各点的温度,并与实验模型结果对比。

图1 注蒸汽开发区浅层汽窜示意图

Gudbjerg等[6]提出一个简化的模型,说明地质条件、蒸汽注入参数和蒸汽排出系统对蒸汽推进的形态有很大影响。Ochs等[7]进行了一系列二维实验,研究原始饱和水地层在注入蒸汽时,蒸汽推进的特性,并推导了其数学模型。

前人研究成果表明,当高温蒸汽注入水饱和的砂层时,会产生一个蒸汽腔,这个蒸汽腔的密度远小于之前水饱和时的密度。高温蒸汽腔的形状受孔隙度、蒸汽输入速度等因素的制约,一般为卵形或者柱形。

通过地面观测的重力异常信号,对地下密度异常体的位置和规模进行求解,属于地球物理反演问题[8-9]。通常通过分离区域异常与局部异常提取重力异常,包括多项式曲面拟合法、波长滤波方法、匹配滤波法、小波多尺度分析法以及独立分量分析法等[10-11]。这些方法由于数学原理及应用前提的不同,在实际操作中具有针对性和选择性。为研究重力异常与场源埋深的关系,杨辉等[12]在位场延拓理论基础上,提出一种计算重力异常视深度的方法。郭良辉等[13]通过径向平均对数功率谱分段的特征,估计各等效层的近似深度。杨文采等[14]通过重力正演引入场宽度概念,提出布格重力异常的尺度与场源埋深呈正相关,并分析小波多尺度变换的尺度—深度转换规律。

1 针对浅层汽窜的微重力勘探方法

1.1 微重力方法原理

近年来,随着重力仪和GPS仪器精度和处理技术的不断发展,微重力勘探方法被广泛应用于探测地下介质密度差异,包括地下陵殿的探查[15]、地下水迁移[16]、油气储层流体变化[17]、稠油开发过程中油藏蒸汽腔扩展的监测[18]等。

据万有引力公式,地质体重力异常为

Δg(x,y,z)

(1)

式中:V为地下密度异常体的空间范围;σ为剩余密度;G为万有引力常数。

需要注意的是,重力勘探中现场采集的微重力数据需经过一系列处理才能得到布格重力异常,再分离区域场,才能得到目标地质体(层)密度差产生的剩余重力异常

Δgr=Δg-ΔgR

(2)

式中ΔgR表示目标体深度之下地层的区域重力场。

1.2 模型正演分析

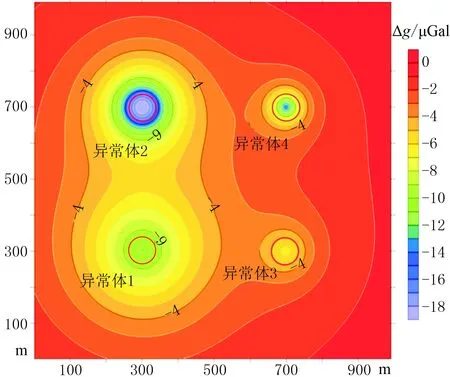

为了研究微重力勘探方法如何探测浅层汽窜聚集区的位置,进行模型正演。研究区为辽河油田杜84 SAGD开发区,根据油藏物性参数,建立了一个包括两个汽柱状浅层汽窜异常体(异常体1和2)和两个薄层状浅层汽窜异常体(异常体3和4)的模型,其深度和规模不同(表1)。模型1~4的中心点平面坐标分别为(300m,300m)、(300m,700m)、(700m,300m)和(700m,700m)。设该模型的汽腔内蒸汽密度为0.0006 g/cm3,地层水密度为1.0000 g/cm3,砂层骨架密度为2.6500 g/cm3,砂层孔隙度为0.25,汽腔内含水饱和度为0.1。在汽柱状区域,上窜蒸汽进入上覆的较厚砂层,蒸汽腔以向上发育为主;在薄层状区域,上窜蒸汽进入上覆的较薄浅部砂层,上有盖层,蒸汽腔以横向发育为主。

表1 浅层汽窜模型基本参数

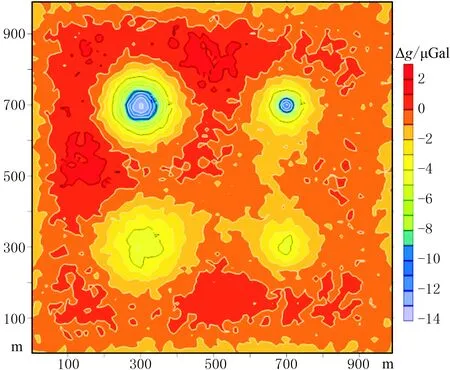

模型正演结果显示,这四个由于浅层汽窜形成的密度异常体各自在地表产生的最大重力异常分别为-9.27、-17.61、-4.62、-12.50μGal,其叠加重力异常场分布如图2所示。可见,异常体1、异场体2和异常体4中心位置的地表微重力绝对异常值都大于10.0μGal,目前常用的微重力仪器(如CG-5型重力仪和贝尔雷斯型重力仪)均满足可重复测量精度的要求。异常体3的中心位置所对应的地表最大绝对重力异常大于5.0μGal,新一代高精度重力仪(如CG-6型仪器)能达到测量精度要求。

出现浅层汽窜的稠油热采开发区的深部储层内已经发育一定规模的蒸汽腔。不同深度的密度亏空产生的重力效应会叠加到重力异常场上,所以在这个浅层汽窜模型的基础上,引入了储层内蒸汽腔的影响。假设在深度500m之下有一个稠油油藏正在进行SAGD开发,形成了一个大型蒸汽腔,呈水平圆柱状(参数见表2),其中心点坐标的平面坐标为(500m,500m)。这个蒸汽腔在地表产生的重力异常(图3)最小值为-21.18μGal。将这个重力异常场叠加到图2,以10m为间隔采样,并加入随机高斯噪声,得到综合叠加重力场(图4)。

图2 四个密度异常体叠加产生的重力异常场

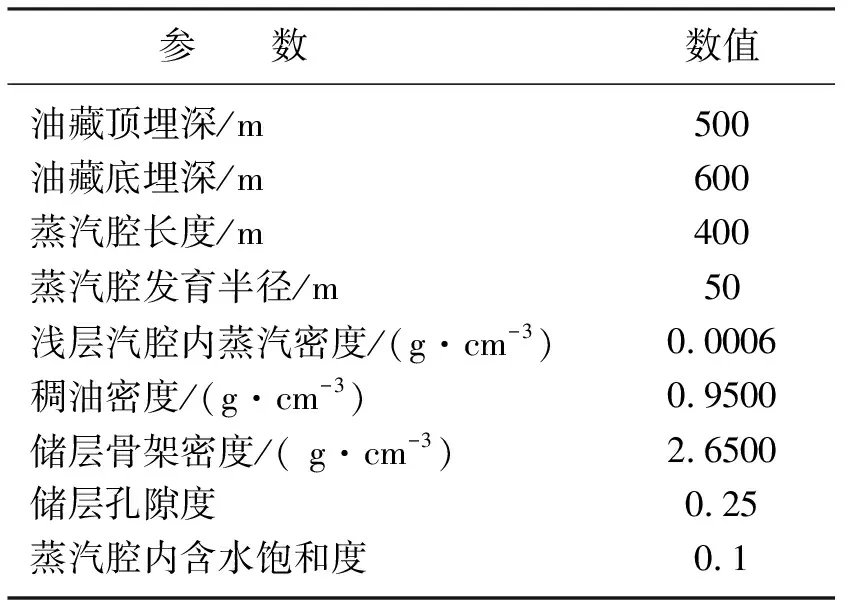

参 数 数值油藏顶埋深/m500油藏底埋深/m600蒸汽腔长度/m400蒸汽腔发育半径/m50浅层汽腔内蒸汽密度/(g·cm-3)0.0006稠油密度/(g·cm-3)0.9500储层骨架密度/( g·cm-3)2.6500储层孔隙度0.25蒸汽腔内含水饱和度0.1

图3 正常注蒸汽形成的蒸汽腔引起的重力异常场

图4 加入随机高斯噪声的地表重力异常场

1.3 多尺度曲面拟合异常提取方法

采集的微重力数据经常规处理可以得到布格重力异常场。布格重力异常场由地下不同埋深的不均匀地质体的重力作用叠加而成,它既包括深层的区域场,也包括目标深度的剩余重力异常场,为此需要提取反映目标体的重力异常。

油藏监测工区面积小,因此对微重力勘探方法的解释精度要求较高,常用的异常提取方法效果均不尽如人意。经过模型试算与项目实践,基于多项式曲面理论提出一种多尺度曲面拟合的异常提取方法,提取高精度微重力异常。该方法的原理是构建一种数学模型去逼近区域场曲面。假设重力场可以用无穷阶次的多项式表示

(3)

多尺度曲面法中的尺度指的是曲面拟合局部重力场时的采样点间隔。多尺度是通过成倍扩大原始重力数据最小采样间隔实现的。先以相邻的微重力最小采样间隔为尺度选取局部曲面,用最小二乘法计算式(3)中的系数拟合局部曲面,提取局部区域场可得到该尺度下的重力区域场;然后逐步扩大尺度,重复上述流程,就可以得到不同尺度的重力区域场和剩余异常场。具体的技术流程见文献[19]。

考虑地下存在一个密度异常的球体,其地表观测重力异常场为

(4)

式中:h代表观测点到异常体中心点的垂直距离;M是异常体质量。

重力异常绝对值的最大值Δgmax出现在密度异常地质体正上方x=0处,当x=Δx时,重力异常值Δg′衰减至最大值的80%,有

(5)

h=2.5Δx

(6)

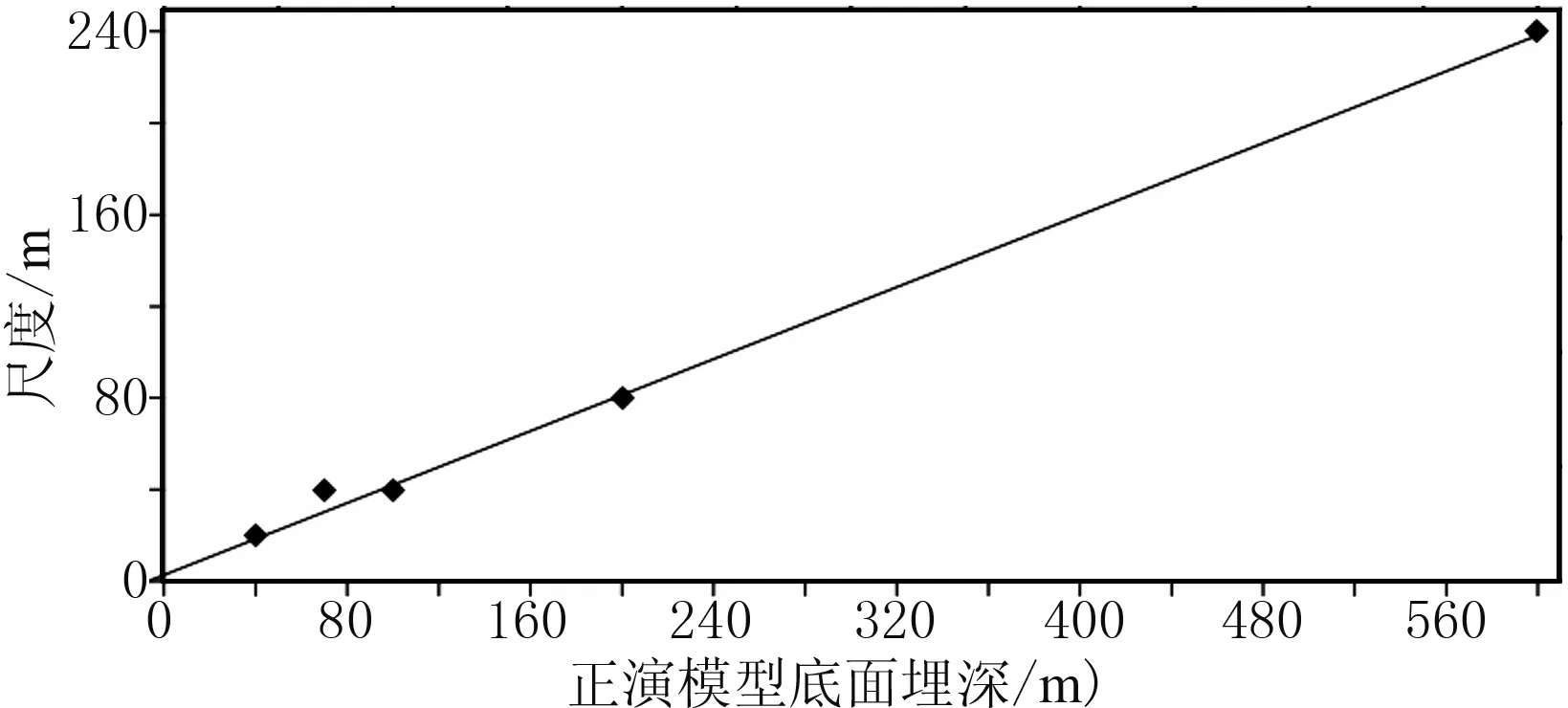

式中Δx指能反映这个特定异常体形态的尺度。式(6)即为多尺度曲面拟合异常提取方法中尺度与异常体埋深的关系式。这个关系式是理想情况下的理论公式,由于地下真实情况更为复杂,应用于浅层汽窜的实例之前,还需正演模拟验证这个关系的准确性。以图4中的叠加重力异常作为待分离的重力场,使用多尺度曲面拟合法提取了不同尺度的剩余重力异常(图5)。

第一次曲面拟合选取的尺度为10m,即模拟的最小采样间隔,得到最小尺度剩余重力异常场(图5a)。可以看出,这个尺度的剩余重力异常场以随机噪声为主,可见这个尺度下提取的剩余异常场并不能反映异常体的存在,因此需进一步提高曲面拟合的尺度。

图5 图4异常场在不同尺度下利用曲面法提取的剩余重力异常及区域场

对第一次曲面拟合得到的区域场进行第二次多尺度曲面拟合,得到尺度为20m的剩余重力异常场(图5b)。可以看出,这个剩余重力异常场仍然包含随机噪声,但是出现了异常体4产生的近地表异常,这个异常体是四个密度异常体中最浅的(埋深30~40m)。继续扩大曲面拟合尺度到40m,提取到的多尺度曲面拟合异常见图5c,可以看出,此时随机噪声几乎被完全压制,除了密度异常体4外,异常体2和异常体3所产生的重力异常也得到了体现。继续扩大尺度到80m,从剩余重力异常图(图5d)中可以发现最深的异常体1所产生的重力异常。

当尺度选择240m时,油藏蒸汽腔产生的重力异常初次出现在该尺度下的剩余重力场中,而尺度为160m的剩余重力异常(图5e)可以更准确地反映地下四个密度异常体产生的重力异常。区域场(图5f)是油藏蒸汽腔正常发育产生的重力异常,与图3所示重力异常形态吻合度较高,数值也非常接近。因此,多尺度曲面拟合方法可以较好地分离区域场和异常场。

图6 模型埋深与异常开始显现时的尺度对应关系曲线

从图6可见,四个密度异常体对应的重力异常初次出现时的尺度,与其埋深呈正线性相关。因此可以根据异常初次出现时的尺度,较为准确地推算出浅层场源的深度。图6中的趋势线的斜率为0.4,验证了式(6)的准确性。据式(6),目的层埋深的0.4倍可以作为异常分离时尺度选择的参考值;反之,如果异常在某尺度初次出现,可根据式(6)得到这个异常的场源深度。

由于重力数据的叠加特性和方法的多解性,某个尺度初次出现的剩余重力异常,在更大尺度的剩余重力异常场中也可能有不同程度的残留,不同尺度的剩余重力异常不保幅。为了对目标体做定量解释,将尺度为20、40、80、160m的剩余重力异常场叠加起来,得到同时反映这四个浅层汽窜密度异常体的异常场(图7),反映深度为0~400m。从图7可以看出,异常值与图2中的正演结果相近,可以作为定量解释的依据。

图7 多尺度曲面法提取的剩余重力异常场叠加结果

2 应用实例

近些年,时移微重力勘探方法越来越多地被应用于油藏描述与开发及动态监测。Alaska Prudhoe Bay气田的时移微重力监测结果验证了时移微重力异常可以反映储层内注水产生的密度变化,并指导设计注水方案、提高采收率[17]。挪威海上油田开展的时移微重力监测,将改进的重力仪放入海底,监测注水气藏水气接触面高度,精度可达米级[20]。

2009年开始对辽河曙光杜84 SAGD先导试验区进行了时移微重力监测,得到反映注汽层和油储层的剩余重力异常。结合地质资料和生产实际情况,预测了底线蒸汽腔在空间的发育过程,用于指导注汽方案[18]。2016年在SAGD先导试验区的基础上,扩大了微重力勘探范围,测区覆盖整个杜84 SAGD区,点距、线距均选取为16m。这个区块的油藏物性参数(埋深、孔隙度、密度)与表3所示的正演油藏模型参数一致,所以可以利用本文多尺度曲面拟合法提取不同深度场源的剩余重力异常场。

分别用最小采样间隔的1、2、4、8、12倍作为尺度进行多尺度曲面法异常提取(图8)。根据式(6)可以推断各尺度下剩余重力异常场源的大致深度,分别为40、80、160、320、480m。由于此区块油藏顶埋深大于500m,所以将以上各尺度的剩余重力异常相加,得到SAGD开发区油藏顶之上的浅层剩余重力异常场(图9)。

图8 杜84 SAGD开发区不同尺度剩余重力异常场及区域场

图9 SAGD开发区多尺度曲面法提取的

图中的异常极值点是蒸汽上窜至浅层并储集在浅层砂层中引起的。2017年在这个开发区发现了较严重的地表漏气现象,将该开发区部分地表漏气点标注在图9中(图中黑色箭头)。可以看出,大多数地表漏气点位于近地表负异常极值点的周围,这是因为浅层砂层中的蒸汽腔在扩大过程中会在薄弱的地方突破至地表,形成地表漏气点。

可以根据近地表异常极值点出现时对应的尺度,判断近地表蒸汽聚集区的深度。以观察井GG-8为例,周围存在近地表异常极值点(图9)。在尺度为16m的剩余重力异常图(图10a)中,GG-8井附近出现一个长条状近地表异常,判断其源的深度大约为40m。而在尺度32m的剩余重力异常图(图10b)中,出现一个圆形的近地表异常,由于其形状和异常中心位置与图10a中的近地表异常不同,说明在地下约80m深度存在一个浅层蒸汽聚集区。

图10 GG-8井附近尺度为16m(a)和32m(b)时提取的剩余重力异常图

为了验证对浅层蒸汽聚集区位置和深度判断的准确性,对观察井GG-8进行了放射性测量(图11)。对比测量结果可知,2012年的测量曲线上并未发现异常,而2017年的测量结果分别在47m和77m深度处指示了蒸汽产生的异常,这与微重力剩余重力异常的结果吻合。根据微重力勘探方法解释的浅层蒸汽聚集区的深度和范围,辽河油田采取了进一步的措施治理浅层汽窜问题,取得了不错的成果。

图11 2012年(左)和2017年(右)GG-8井伽马测量结果

3 结论

(1)上窜蒸汽进入浅层砂层会引起地层密度的变化。油藏浅层汽窜模型正演表明使用高精度重力仪可以测量这种由于物性变化引起的重力异常,使得用微重力勘探方法探测浅层汽窜聚集区成为可能。

(2)通过多尺度曲面拟合的异常分离方法,可得到不同尺度的剩余重力异常场,基于深度估算公式可以得到重力异常的场源深度。

(3)辽河油田SAGD开发区的实践证明,微重力勘探作为新兴的地球物理手段,可以较好地判断由于浅层汽窜造成的蒸汽聚集区的深度和范围,为探测浅层蒸汽聚集区、排查浅层汽窜点、治理地表漏气提供较可靠的依据。