藏杂杂说(十二)

2019-01-25杨元元

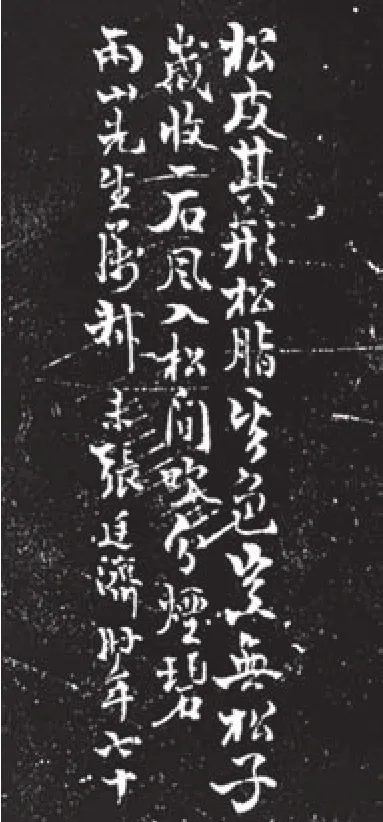

清张廷济铭端砚

乾隆嘉庆间,士人的收藏益趋热火,此时嘉兴出了个张廷济,堪称是无古不收的收藏家。鼎彝、书画,碑版、玺印、砚瓦……应有尽有。二十世纪六十年代初,温州图书馆的词家馆长梅冷笙先生,就冒着违规的风险,把金贵的张氏藏辑的《清仪阁古印偶存》,让我借到部队去临摹,至今感恩。当时在温州还买到过皇皇巨制的《清仪阁古器物文》。这部书里墨拓并注释了他收藏的大部分古物,有的详细地注出器物几钱几分收购的价格,对今天来说都是有价值的资料。

入古太深,痴迷过盛,也会被人捉弄。某人寄一古器拓片,请其考正。张氏费尽心思,敲钉钻脚地告诉对方,这是上古的妙品,还考释出可识的文字来。谁知对方说,这是他从出炉的烧饼底部拓出的。当然,这故事是坊间传闻。

此砚为端石,色质似古松老鳞,遂为之铭。是应雨山先生之请,时年整七十。

王荣年章草扇面

中国晋唐以降的书法史,其实是文人书法史,再讲得绝对些,基本上是官吏的书法史。一是彼时没有为书法而书法的书家。二是封建社会万般皆下品,唯有读书高,高向何处—仕途为官。官指何方,一人之下,万人之上。所以书家也理所当然地是官吏的专利。不妨掰掰指头,大书家里除了少少的和尚、道士、隐士,少之又少不是做个大官小吏的。

当然总有例外的。这民国时的王荣年即是。王氏为温州瑞安人,写得一手好字。出身和行迹都属反动阶级,解放初期即被镇压,墨迹也多被销毁了。二十世纪六十年代初,在友人处见到此件被撕去名款的残扇,读其字,宗法章草,笔短意长、气息宁谧、格古韵新,在沈寐叟外,别开蹊径。友人告我此人为“反革命”,我说无妨,这字里没有反动标语,作为书艺看看无妨。遂贻我。

“文革”间,偶从旧笥拣出,裱托后,请陆俨少先生补题记,陆公见解与我同辙,谓其远规汉魏,深稳和畅。此1975年事也。

呜呼,其实这类民间高人,代不乏人,惜多自生自灭,无人关注,也无缘入书艺庙堂,令海纳百川的书法史不免欠缺逊色。还得补说一句,王氏近年己被平反,作品也已汇辑出访。我旧藏的这件残箑也被刊登其中。王氏当知蒙难时海上有一赏音者。

王学仲双鱼图

与王学仲先生相识与1982年的中国书协成立大会,先生人随和,无架子,有学识,此后就多了交往,记得是1988年,他在家乡山东滕县的美术馆落成典礼,先生电我,能否带几位学生去参予活动,那是必须的。山东朋友能豪饮,在临沂午间友人们以三两杯白酒敬我,还得连三杯,说是规矩,车轮大战,酒风威武。我的日本留学生出口芳治过来,说:“老师从来不喝酒,我代表了。”本地七人他一一对饮,随后,他又主动举杯,向七人回敬。大约已有二斤下肚。而出口君还在邀饮,太白遗风、豪气干云。对手们已微醺,招架不住,问您有多大酒量?出口谦逊地说,不大,一般喝四斤。就此,彼此只管吃饭,一桌人寂静到鸦雀无声。夜宴,主人说,不敬酒了,诸位听便。就此,我们一行人,就带着余勇参加了王先生开馆活动。

1991年我在天津艺术博物馆举办个展,先生又主持,又讲话,鼓励有加,感动五内。期间与先生欢晤多次,还合作过画。此双鱼图也是先生的馈赠。先生仙逝多年,每多怀思。

任伯年松鹤图

海派绘画这叫法,有异议,似乎也难有更好的概括词。总之不以独造风格并影响深远的画人来各别定名,总是“拐脚”的。试想,崛起于十九世纪下半叶的海上三大家,虚谷、任伯年、吴昌硕,畦径独辟,风貌迥异,界限分明,一家一派,岂能以皆寓居沪渎,即以“海派”统括?同样,二十世纪中叶,上海拥现出一大批风格独特、自成一派的杰出画家,如今也多统称为“海派”。欠科学、欠合理。故我常答外地画友:海派,不是一个派,而是一个海,一个浩瀚的海。神仙千百,神通各显,不是一个“派”字可统括的。当然,这是小可一家之言,纯属妄议。记得二十世纪八十年代,上海举办虚、任、吴三大家展,一友问:任伯年跟吴昌硕比,谁好?我说,艺术可不是打乒乓,咋比?花好稻好,各具法宝,各有绝招。赏者也口味不同,各有所好。艺术只讲第一流,不宜评第一名。

任伯年是天才型画家,单说他的人物肖像,神形兼备,笔精墨妙,中西交融,就无人可比,一时无双。这是任氏因定制所作的大幅松鹤图,当为达贵祝福之用,珊瑚红绢本,以金粉绘出,撇开润笔,这等纯净的朱砂和浓厚的纯金粉,就已是很可观的开销。朱地金绘,一百三十三年,至今依然堂皇绚灿。足见超好的材质,就是经得住时光的耗磨。以故论今,我等对当下的国画材质,尤其是颜料,的确是有着太多的期盼。

清寿山水坑石

明代后期,青田石首先被引入印坛,以文人为主体的明清篆刻流派的勃兴,从印材上讲,它功不可没。从现在所能见到的遗存来看,当时印人大多的是采用的青田石,这是不争的事实。

也许是当时以江南为中心的篆刻圈,取青田石当然是近水楼台,而远在闽中的寿山石入印,相对地是滞后了,也在理中。然而,寿山石有它的后发优秀,美艳的色彩、晶莹的灵性,加之文人的尚美,在康熙时,文人赞颂其色的呼声,远远多于对青田其质的赞誉。当时的大文人毛奇龄、高固斋都是寿山石的粉丝,不仅是口颂,更有的是笔赞,《观石录》《后观石录》尽是对寿山佳石,极其所能的形容入微的动情描绘。影响了时人,也波及到后世。足见文人及其言论的厉害。

在康熙时,其实田黄还不具有后来被识定的王者地位。文人喜欢的首推色彩靓丽而剔透,开采艰辛而出产极罕的水坑。此即少见的寿山水坑石,色质类玛瑙,内质通透,故名玛瑙晶。此撩到人心痒的印石,得于四十年前,价六百。算是积衣缩食,咬咬牙关买下来的一件尤物。

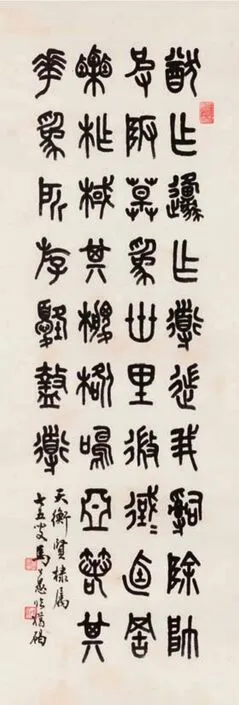

马公愚石鼓文

我有幸拜马公愚先生为师是1963年,他回温州故里,在松台山上工艺美术研究所的接待室写字,我将习作呈上求教,先生很鼓励,当场表示今后可多予指导,就收我做了学生。1964年,我被调回上海东海舰队,请益的机会也更多了。马师正草隶篆,四体皆能且精,这类书家,古今不多。他常跟我说,别人称我书法家,其实我是华东师范大学的英文教授噢。书法家里,中外兼通的,古今更罕有了。以往鬻书为生,也非易事,不懂书法的太多,而率意批评否定书家,信口雌黄是不用成本的。在这方面,马师有太多的感喟,他曾教过我一招:“在书法作品里,一定要写一两个俗人不识的异体、别体字,嘿,你字都不识,还有资格批评人家?”

公愚师写石鼓文绝对忠于原作,功力过人,丝毫未夹杂个性和习气,体现出高度的纯正性,最适宜作为初学者的范本。这是他一九六四年赠送给我的一件佳作。

清巴慰祖抱柱对联

在五百年的明清篆刻史上,有位活动于乾隆嘉庆时的大家—巴慰祖。此人篆刻别于丁敬的浙派和邓石如的皖派。旧居在歙县练江上游的渔梁,门前即巨石差落的宽溪和相看两不厌的紫阳山,风水宝地。因隶属老徽州,印风被冠以徽派。他不仅精于篆刻,还精于竹木雕刻,彼时即享有声誉,在拜访他后人时,说父辈时还存一二,今已成绝响。还说及,他之姓巴,因祖籍巴地也,姑且听之。多才多艺的巴慰祖,写隶书亦入汉人堂奥,此即巴氏所书大厅用之抱柱对,联句为“克己治身乐旨君子,师典稽古齐风前人”,书格神定气闲。红地剔黑,字沿泥金,富美喜庆,为清中期物。时在2001年,皖南访古时,以自书两联易来。

葛昌楹制印蜕扇面

用印章汇集成谱,是北宋时的杨克一的首创,比明末时开始艳称的《宣和印谱》要早。据我的考正,《宣和印谱》是明末文人臆想出来的,子虚乌有,历史上并无此书。

明代后期,文徵明的长子文彭是篆刻家,一次偶然见到晶洁能为文人刻得了的处州灯光冻(青田石),忽发奇想,用以作印材,从而大批好刻印的文人,一呼百应,捉刀刻石为乐。继而集古、集己、集时人的印谱迭出,浪起潮涌,蔚为大观,开启了辉煌明清流派史的征程。四百年间,钤拓的印谱不下四千种。

而将印蜕结集粘贴到扇面上,则是民国间的做法,对原先仅作书画的扇箑是一种拓展。这是当时大藏印家葛昌楹制作赠友的两箑,非作商用,故所见不多。至于印屏的普遍制作张挂,则是近几十年的又一新形式了。