栀黄散外敷治疗下肢丹毒34例

2019-01-23叶春陈彬沈潜

叶 春 陈 彬 沈 潜

浙江省宁波市中医院 浙江 宁波 315010

丹毒是临床常见的急性炎性病症,多因溶血性链球菌感染引起,发病部位以下肢、颜面多见。下肢丹毒多表现为局限性的红、肿、热、痛,可伴畏寒发热等全身症状。此为西医学中的“丹毒”。笔者在常规抗炎基础上,运用栀黄散外敷患肢,取得较好疗效。

1 一般资料

以《中医病证诊断疗效标准》中下肢丹毒急性期的诊断为标准,选取2015年6月至2017年6月就诊符合标准的68例患者,按随机数字表法分为观察组和对照组。观察组34例,男性26例,女性8例;年龄28~87岁,平均53.38±16.71岁。对照组34例,男性22例,女性12例;年龄30~85岁,平均57.20±15.40岁。两组资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

2 治疗方法

两组患者均予注射用阿洛西林钠4.0g加入0.9%氯化钠注射液100ml中,每日2次;以及盐酸左氧氟沙星注射液0.4g加入0.9%氯化钠注射液250ml中,每日1次静脉滴注抗炎治疗,并且抬高患肢30~40cm。观察组患者用宁波市中医院制剂室生产的栀黄散[1](主要成分为大黄、黄柏、黄芩、栀子),用野菊花泡水外加蜂蜜调和成糊状,摊涂在桑皮纸上,贴敷于患肢,外用医用绷带固定,每日更换1次。

3 疗效观察

3.1 疗效标准:参照《中医病证诊断疗效标准》[2],治愈:患肢局部无红肿热痛等症,皮肤起皱,体温正常,血白细胞总数及分类计数正常。有效:患肢局部红肿热痛症状消退或减轻,患肢皮色由鲜红转为黯红,皮肤起皱,体温正常,血白细胞总数及分类计数下降或正常。无效:患肢红肿热痛症状无明显改善甚至加重,血白细胞总数及分类计数无下降甚至升高。

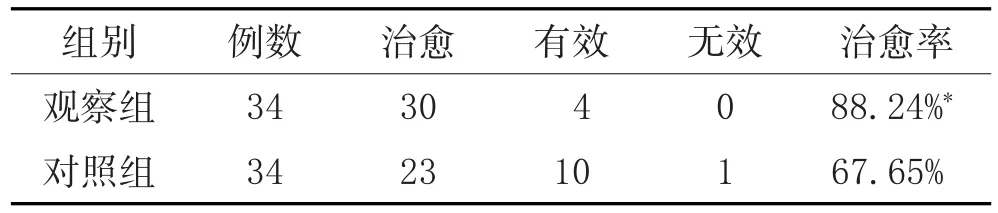

3.2 结果:见表1。

表1 两组疗效比较

3.3 两组平均治愈时间比较:见表2。

表2 两组平均治愈时间比较(±s)

表2 两组平均治愈时间比较(±s)

注:与对照组比较,*P<0.05。

组别观察组对照组治愈时间(天)7.32±1.34*10.70±1.69例数34 34

4 体会

丹毒发病较急,是临床常见病之一。中医学认为,丹毒是因湿、热毒邪浸淫所致,《圣济总录》有记载:“热毒之气,暴发于皮肤间,不得外泄,则蓄热为丹毒。”与西医学的“丹毒”有所区别。治疗西医学的“丹毒”当以清热利湿、凉血解毒、利水消肿为主。中医药治疗丹毒效果独特[3],外治法也是方法颇多[4]。中医药外治法的优点在于:局部用药直达患处;与内治法结合可增强疗效;临床上有较多患者在口服与外用药的选择上,更倾向于后者,外用药物更易被患者所接受;外治法施用灵活,无效可即刻终止。本观察经1周治疗后观察组患者治愈率较对照组高,二者差异具有统计学意义(P<0.05),观察组治愈患者例数明显多于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),观察组平均治愈时间也较对照组短,二者差异具有统计学意义(P<0.05)。为避免抗生素使用泛滥,在单纯应用抗生素的基础上选用栀黄散外敷,不仅可以治愈下肢丹毒,缩短疗程,而且可以减少抗生素的应用及减少下肢丹毒的复发。可见,栀黄散治疗下肢丹毒效果确切,且操作简单,价格低廉,又能缩短疗程,患者易接受,值得临床进一步观察。