英语和汉语的不同逻辑思维

2019-01-22梁平

【摘要】语言是思想的表达,反映的是不同民族的思维方式,是一种世界观。因此,学习一门语言,离不开对其思维方式的探索。同样,我们学习一门外语,也必然脱离不了这种语言与我们的母语之间的比较。通过英语和汉语在思维方式上的对比,会给我们的英语学习和教学带来不少启发。

【关键词】英语;汉语;逻辑思维

【作者简介】梁平,上海政法学院。

语言是思想的表达,反映的是不同民族的思维方式,是一种世界观。因此,学习一门语言,离不开对其思维方式的探索。同样,我们学习一门外语,也必然脱离不了这种语言与我们的母语之间的比较。通过英语和汉语在思维方式上的对比,会给我们的英语学习和教学带来不少启发。

一、英语和汉语的不同思维方式

从逻辑的发展史来看,逻辑起源于西方,西方哲学史的始祖之一亚里士多德编著的《范畴篇》《解释篇》《前分析篇》《后分析篇》《论题篇》《辩谬篇》都属于逻辑学,古典哲学发展到高潮就是黑格尔所著的《逻辑学》。这为从十六世纪到十八世纪弥漫于欧洲的理性主义奠定了基础。在理性主义的影响下,西方人习惯微观看世界,倾向于研究事物、分析事物,而对事物的分析研究是以准确的定义与严密的逻辑推理为基础的。这种强调科学实验、注重形式论证的思维对欧洲自然科学的发展起了推动的作用。而这种思维反映在语言上就是强调形态上的逻辑严密以及描述上的理性特征。因此,英语被公认为是一种“形合”的语言,即他的逻辑性是体现在形式上的,是“显性”的。而对中国人思维方式影响最大的三种哲学——儒家、道家和中国佛教都重神、重风骨、重凌虚。在这种几千年的哲学和美学传统影响下,汉语形成了一种注重内在关系、隐含关系、模糊关系的语言特征,是一种“意合”的语言。其逻辑关系是“隐性”的。因此,与英语民族重理性的思维习惯不同,汉民族在思维习惯上重悟性。这就决定了在汉语阅读中,很多含义是需要读者自己去领会的。

1.作为一种“形合”的语言,英语的逻辑性主要体现在形式上,而汉语则隐含在语义之中。英语的语法和句法是其逻辑性的最好体现。十大词类、六大成分、五大句型、八大时态勾勒出了英语的语法结构。句子结构在形式上是非常严谨的,不但句子的各个组成部分如主、谓、宾、定、状、补都有明确的界定,而且句子里的逻辑关系也体现得很清楚。这就决定了英语的句式更固定,很多句子结构都是死的。所以,句型练习是英语学习中很重要的一个部分。只要掌握了基本句型,再进行套用就可以了。举个例子,英语中的主谓结构是一个基本模式,正是这个结构决定了形式主语的使用。比如,It is impossible to finish the task before dawn.。实际上是To finish the task before dawn is impossible. 只是因为to finish the task in one hour放在主语的位置上显得句子头重脚轻,另一方面又为了保持主谓结构的形式,才用it做形式主语。这样纯粹为了句式而进行的操作,在汉语里是不多见的。

英语里的句子本身就像一个个严密的公式,在很多情况下,其中的逻辑关系一目了然。例如,在这句话“Stephen Hawking, a British scientist specializing in theoretical cosmology, has been proclaimed the greatest genius of the late 20th century.”里,主干就是“Stephen Hawking has been proclaimed the greatest genius”,其他部分都是附加成分。“a British scientist specializing in theoretical cosmology”明显是“Stephen Hawking”的同位语。用两个逗号将其与主干部分分离,更凸显了它在句子结构上的次要地位。相反,汉语中一句话的逻辑关系往往需要读者自己去体会。一个经典的例子是:校长召开大会动员全体教师教育好学生遵守一切规章制度。从英语的语法角度看,这句话是有语病的,但是这却符合汉语的语言逻辑,也没有人看不懂。中文读者可以在阅读的时候习惯性地把主语在“校长”“教师”“学生”之间转换。从语义上寻找逻辑关系,是中文里约定俗成的一种思维方式。

除了语法和标点符号,英语中还经常借助一些具体的词来表明表达上的逻辑性。例如,汉语中的“你上,我也上”,在英语中一定要用明确的“if…, …will…”结构来表示:If you do it, I will do it.,或者翻译成:if you do it, so will I.。在“你死了,我去做和尚。”这句中文里没有一个体现小句之间逻辑关系的连词,但是意思却一目了然。而这句话如果要翻译成英文,连词if却必不可少:If you should die, I would go and be a monk.。再比如,在描述一连串的动作时,中文并不需要借助连词:他脱了鞋,进了门,放下包,一屁股坐在沙发上。但是在英文中必须加入体现动作先后逻辑的连词:He took off his shoes and went into the house, put down his bag, then threw himself into the sofa.。而且,现代汉语的语言结构还是受了西方语法的很大影响,在古代汉语中,语言在形式上更散。比如:知己知彼,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负;不知彼不知己,每战必殆。如果把这句话中省略的虚词都补上,则应该是:(若)知己(而又)知彼,(则)百战不殆;(若)不知彼而知己,(则)(将)一胜(及)一负;(若)不知彼(又)不知己,(则)每战(将)必殆。但是,这些体现句子里逻辑关系的词几乎都被省去了,除了“不知彼而知己”中的“而”。而實际上,这里的“而”之所以存在是为了语言节奏上的完整,并非为了形式上的逻辑服务。

英语中的这种表达上的严谨处处可见。在副词的使用上也很普遍。例如,在《21世纪大学英语读写教程》第一册第四单元的Text B中,有这样一句话:A good name, and the responsibility that came with it, forced us children to be better than we otherwise might be. 中文译文一般为:好名声,以及随之而来的责任感,促使我们这些小孩儿成了更好地人。这里的“更好”所暗含的意思当然是“比没有好名声的情况下更好”。在中文的表达中,这层意思隐匿在字里行间,似乎并不需要特别指明,读者也能心领神会。但是在英语中,这层意思必须用语言明确地表达出来。所以才有了副词“otherwise”。显然,在英语的思维里,把想要表达的意思隐含在字里行间是不够的,而是需要明明白白地落实在语言的形式上。

2.英语对世界的描写趋于本质,而汉语则倾向表象。在学习英语的过程中,我们经常会有这种感觉:英语对事物的描写经常让我们有种“一针见血”的感觉。例如,汉语中说“把……和……分开”,而相比之下,英语中的“separate…from…”则表达地更加准确。再例如,要把中文中的“他醒了”这个意思译成英文,如果不看上下文就无从下手。可以译成“he woke up”,也可以说“he came back to life”。但是这两句英文的意思却相去甚远:前者只是说他醒了,很可能是睡醒了,而后者则是说他从昏迷的状态苏醒了过来。汉语说“他醒了”只是对表面现象的描述,而英语中的“he came back to life”则对事情的本质状况做了说明。与这个意思相关的另一个例子是“pass out”和“pass away”。这两个词组都是以“pass”为中心的动词短语,前者是“昏过去”的意思,后者指“去世”。而决定它们意思上差别的是后面的副词“out”和“away”。这两个词的使用既有趣又精确到位:“out”的意思是“出去”,言下之意是说还会再回来的,所以“pass out”是“昏过去(还会再醒过来)”的意思;而“away”就不同了,它表示“走了(不回来了)”,所以“pass away”就表达“去世”的意思。英语中这种在构词上体现的语言描述的本质性非常普遍,这在中文里是很少见的。

英语和汉语在描写上的这种不同同样也普遍存在于名词之中。汉语把英语中的“chewing gum”译成“口香糖”,就是一个很好的例子。英语的表达描述了这种东西的实质:这是一种用来咀嚼(清洁口腔和清新口气)的胶状物。而中文把它译成“口香糖”,是从他给人的外部感受来描述的:这种东西含在嘴里香香甜甜的,就像一种糖。再比如,我们说“红绿灯”,是从灯的颜色上来判断。这属于它的外部特征,是一种表象。而英语则说“traffic light”,这是从它的本质来定义的。

3.与英语的本质性描写和汉语的表象性描写相似,英语在语言里体现的是对客观事实的尊重,而汉语则往往强调说话人在主观上的感受。这体现的是东西方思维在主体意识和客体意识上的对立。重视悟性的中式思维强调主体意识,以“人”为出发点;而主张理性的西式思维需要对研究对象进行冷静的剖析,因此强调保持物我之间的距离。这两种哲学思维决定了汉语是一种强调主体意识的语言,而英语则经常强调客体意识。举个简单的例子,在《21世纪大学英语读写教程》第二册第四单元Text A的课后练习有这样一道翻译题:爱默生认为在失败与成功之间并无天壤之别。翻译成英文这句话应为:Emerson doesnt think there is a world of difference between success and failure.。如果要表达“某人认为……不……”的意思,在英语中应该把否定词提前,变为“sb. doesnt think…”,这是英语中的一个语法点。而这一点恰恰体现了英语的客体意识。以上面的这句话为例,按照英语的客体思维,如果像中文那样把否定词置后,说成“Emerson thinks there isnt a world of difference between success and failure.”就弱化了这种观点的主观性,因为毕竟这是一种个人观点,是带有强烈主观性的,所以否定词应该放在这个主语的谓语动词之后,来体现这种观点的主观性。这恰恰说明了英语对于客观事实的尊重和在语言描述上的严密。而汉语则不同,对于个人主观上不这么认为的事情就直接把否定词用在这个观点上,主体意识显而易见。

主客体意识的差别还造成了英语中的被动句远远多于汉语。与汉语中习惯以人作为叙述的主题不同,英语中经常用客体做主语。比如:中文“昨晚发生严重的火车相撞事故后,民众要求制定新的安全措施。”译成英文就成为“New safety measures were being demanded after last nights horrific train crash.”,而不是“People demanded safety measures after last nights horrific train crash.”同樣,要把“Table tennis is played all over China.”翻译成中文,我们会说“中国到处都在打乒乓球。”,而不会说“乒乓球在中国到处都在被打。”

在主体意识的主导下,汉语中经常会出现一些“意念上的被动句”。比如:“饭做好了,在锅里”“眉毛胡子一把抓”“桔子苹果买了一大堆”。按照英语的语法规则来看,这些句子是有语病的,但这就是符合汉语表达心理的。在汉语的思维中,主体意识是当仁不让的存在,人经常是被默认的行为的主体,是不需要特别指出的。

二、英汉逻辑思维的对比对英语教学的启发

英语和汉语在逻辑思维上的差别为英语学习带来了一定的困难,同时也为我们的英语教学提供了一些启发。

首先,在词汇的学习上,英语虽然不是象形文字,但是单词的词义之间却时常反映出其思维方式的逻辑性。比如,英语中的“spring”有很多层意思,但是,仔细想想,会发现这些词义之间存在某种联系:无论是作为名词的“春天”“弹簧”“泉水”“跳跃”“活力”,还是作为动词的“反弹”“涌出”“跳起来”都有一个共同点——它们都有“向上”的特点。英语中用这个词来指春天,因为“向上”是春天的特征,这个词最能传达春天万物生长、蓬勃向上的意味。相反,用“fall”来指秋天,方向性截然不同。这说明英语在界定词义的时候是遵循一定的逻辑规律的,只不过这种逻辑性存在于其词义的本质之中。如前所述,英语对世界的描写趋于本质,而汉语则倾向表象。可见,这一不同也体现在这两种语言的文字上。与英语不同,汉语的文字源于象形文字,对世界的描写重在表象。在教学中,如果能在教授词汇的同时和学生一起发现隐藏在英语词汇中的逻辑性,一定会大大激发他们的学习兴趣。

另外,在翻译中,汉译英是普遍出现在英语各个等级考试中的题目。而实际上,汉语“意合”的特点经常造成语言上的“假性逻辑缺失”。像“打扫卫生”“贵宾们所到之处,都受到热烈的欢迎”这样的句子,看似不合逻辑,但是其实其逻辑性都隐含在语义里,作为中文的表达完全没有问题。但是英语是一种强调“形合”的语言,形式上的逻辑必不可少。因此,在做汉译英的时候,我们需要先把汉语中缺失的逻辑性补齐,才能让翻译更顺利。例如,在《21世纪大学英语读写教程》第一册第三单元Text A课后有一道汉译英练习:人们纷纷前来向他们祝贺又一座黄浦江大桥的胜利建设。很多学生都把“黄浦江大桥”翻译成了“Huangpu River bridge”。这样翻译明显不妥,因为这里的“黄浦江”并不是这座桥的名字。这些学生之所以这样翻译,是因为对中英文逻辑思维的差异缺乏理解。中文原句中的“黄浦江大桥”是典型的“意合式”表达,在形式逻辑上是不完整的。所以,在翻译成英语之前,应该先把中文中缺失的逻辑关系补上:把“黄浦江大桥”改为“黄浦江上的大桥”。这样一来,明显应该译为“another big bridge over the Huangpu River”。

同样,在另一句汉译英练习里:讨论直接涉及他的未来,而他却被排斥在外,对此他表示愤慨(《21世纪大学英语读写教程》第二册第二单元Text A课后练习),这句话很多学生乍一看不知道该如何下手,其实这是中文的表述方式造成的。强调语义逻辑经常让中文的句子在形式上很散,这给汉译英设置了一些障碍。比如,这句话里的思维重点从“讨论”跳到了“他”做受动者,又到“他”做施动者,似乎缺乏一根可以串起整句话的主线。所以,在这种情况下,必须先找到各个部分之间的逻辑关系,再按照英语的思维将其组织起来:三个部分中都有“他”,而且从意思的主次关系上来看,应该把“他对被排斥在讨论之外愤慨”这层意思作为主要结构,而“直接涉及他的未来”可以做“讨论”的定语。如此,很快就会理出思路:He resented being excluded from the discussion which directly involves his future.

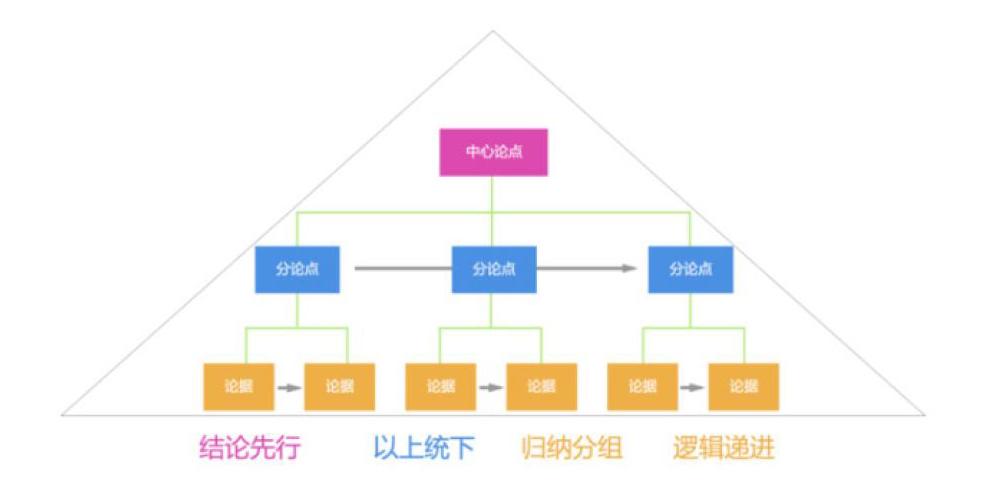

除了在词汇和翻译上,英汉思维对比还为英语阅读和写作的教学提供了思路。不同于汉语写作推崇的“形散神不散”,受理性思维的影响,英语写作通常采用线性思维。这在说明类和学术类的文章中尤其典型。著名的明托金字塔原理(Minto Pyramid Principle)就是对这一逻辑思维的高度总结。明托认为,文笔清晰的关键是在开始写作之前将作者的思想组织成金字塔结构,并根据逻辑规则进行核对。

的确,逻辑性对于英语写作来说至关重要。而演绎和归纳是最基本的逻辑方式。因此,训练学生用这两种方式进行观点组织和写作是必不可少的。在逻辑性的影响下,正如英文的句子一样,其文章的组织也如同建造房屋一样,需要首先搭建基本结构,所以“模型化”训练可以帮助学生快速掌握写作的基本思路。当然,这里主要是指论说类和学术类的写作,而非创意寫作。同样的道理,了解英语的逻辑也可以帮助学生提高阅读效率。直线思维让大部分的英语文章都有开门见山、论点突出的特征,演绎和归纳的基本逻辑方式又让其组织架构清晰可见。这些都可以帮助学生在阅读时快速把握文章的结构、明确论点,从而掌握作者的思路。

综上所述,语言是思想的直接现实。作为两种不同的语言,英语和汉语处处体现着东西方两种思维方式的差异。通过对比这些差异,可以帮助我们更深刻地理解、更高效地掌握我们所学习的语言,并体会不同的文化魅力。

参考文献:

[1]何善芬.英汉语言对比研究[M].上海:上海外语教育出版社,2002.

[2]潘文国.汉英语对比纲要[M].北京:北京语言大学出版社,2003.

[3]邵志洪.英汉对比翻译导论[M].上海:华东理工大学出版社,2010.