论陈从周对园林遗产的整体性贡献

2019-01-22黄松

黄 松

(同济大学 人文学院, 上海 200092)

中国园林在世界遗产体系中独树一帜,在其转向现代、融入世界的过程中,前有童寯、陈植、刘敦桢诸位先生奠定了学术研究与教育的基础,后有杨鸿勋、曹汛、王其亨以及许多后继的青年学者努力进行理论建树和实践创新。但是,唯有陈从周先生(见图1),不仅是绘画、书法、诗文、戏曲以及考据杂学方面的通才型学者,而且通过他自身的不懈努力,成为出类拔萃的教育家、造园家和文化批评家,并为园林遗产的继承和发展做出了与众不同的整体性贡献。

图1 陈从周先生像

资料来源:乐峰:《陈从周传》,上海:上海文化出版社,2009年,衬页。

2018年11月27日是陈从周先生百年诞辰纪念日。百年沧桑,人类有关文化遗产的认识发生了深刻的转变。遗产(heritage)这一概念,“其内涵由原来‘父亲留下的财产’发展成为‘祖先留给全人类的共同的文化财富’;其外延也由一般的物质财富发展成为看得见的‘有形文化遗产’、看不见的‘无形文化遗产’和天造地设的‘自然遗产’”[1]。在此基础上,一系列国际宪章、保护公约、宣言决议等更是超越国家层面,形成了广泛共识,使风起云涌的遗产保护运动成为人类尊重彼此文化、携手共创未来的纽带。从1904年《马德里大会建议》所提出的“保持建筑纪念物的统一性”,到1931年《雅典宪章》就“保护学科及普遍原理”所展开的讨论,从1964年《威尼斯宪章》提出的“古迹遗址必须成为专门照管对象,以保护其完整性(integrity)”,到1987年《华盛顿宪章》提出的“一切物质的和精神的组成部分……均构成人类的记忆”[2],人们对于文化遗产整体性的认识也在不断深化。

在此背景下,1997年苏州园林、1998年颐和园入选《世界遗产名录》后,各界对于中国园林遗产的认识也得以全面拓展:不仅是传统形态上的扩展,从个别到一般,范围逐步拓宽;还涉及艺术品类的延伸,从物质到非物质,内涵渐进深化。

从陈从周先生现存的各类资料和后人的纪念文章来看,虽然他没有具体提出和使用“遗产”的概念,但其相关的理念和实践却体现了对中国园林遗产的保护和弘扬。在这方面,陈从周先生用其毕生的贡献,为我们做出了表率。

一、 遗产保护的先行者

就遗产类型而言,无论是文化遗产还是自然遗产,物质遗产还是非物质遗产,一直都是陈从周先生关注的对象,他所采用的方式也是整体性的。可以说,陈先生这方面的认识与努力,对于中国园林遗产的传承具有重要意义。

二十世纪五十年代初,陈先生在任职之江大学建筑系时,就时常利用去苏南工业专科学校授课的机会,对苏州地区的古宅和古园林进行考察。1952年调任同济大学后,他又围绕新组建的建筑历史教研室的教学需求,带领师生们对苏州、扬州园林进行调研,采用现代摄影、测绘和制图技术,留下了大量的古建筑和古园林的文字和图形资料。这些私家园林所传载的历史、艺术和文化信息也因此得以保存,为我们修复、弘扬以苏州园林为代表的江南园林奠定了坚实基础[3]。

除了关注文化遗产,陈先生发现与拯救浙江海盐南北湖的事迹也令人敬佩。二十世纪六十年代,他在考察浙江古建筑时就曾到访过这个位于杭州湾北岸、三面环山、一侧临海的灵秀之地。他撰文赞其为“浙江山水的一颗明珠,有山、有湖、有海。比杭州西湖玲珑,比扬州瘦西湖逸秀”,并称南北湖为“淡妆西子”。但是,到八十年代时,受利益的驱使,南北湖景区遭受到开山采石的破坏,在此栖息、越冬的各种鸟类也被违法张网扑杀。对此,年届七十的陈先生心痛不已,不仅四处奔走求助,而且在《人民日报》《解放日报》《新民晚报》等媒体发表文章,呼吁停止炸山、捕鸟,保护文物和生态。1991年2月26日,《中国环境报》刊登了有关《南北湖风景区炸山捕鸟何时了》的读者来信,陈先生读后气愤难抑,写信给时任国家主席江泽民“告状”,留下了一段肺腑之言:

浙江海盐南北湖有名风景区,自从周呼吁后略有好转,但地方破坏景观太甚,民情忿怒,附上《中国环境报》印件一张,公可抽空一阅,给浙江省与海盐县一批示。望“还我自然”,珍惜风景。以公之威望,必能救大好河山也……之后,在各级领导的干预下,有关部门很快制定了方案,使得南北湖采石捕鸟的行为得以制止,南北湖恢复了往日的安宁。

陈先生作为一介布衣,先天下之忧而忧,不得已采用“告御状”的方式,不仅挽救了南北湖免遭厄运,而且“一石激起千层浪”,在当时环境界和园林界产生了很大反响,使无知者自知,使有识者鼓舞。1992年陈先生再次回到南北湖时,泼墨挥毫写下了“山重水复景无双,日月并升天下奇”的对联,景与情、物与事都一并熔炼于他的笔端。[4]

以上所列举的,只是陈先生保护中国园林的两件具体事例,折射的是他作为遗产保护的先行者所具有的全面意识和敢为天下先的果敢,这也正是我们如今最需要传承的精神。

二、 遗产价值的发掘者

就园林遗产的特点而言,陈从周先生一直注重由外而内的意义阐释,以确保园林遗产的形式与内涵的一致性。这方面的诸多成就,通过他的著述、教学以及实践,可以很清晰地反映出来。

陈先生早年毕业于之江大学文学专业,虽然不是建筑学科班出身,但正因为他这种独到的“文人式”的视角和方式,使得陈先生对于传统园林遗产的解读具有了特别的意义,也使得相关价值的挖掘被更广泛的人群所理解与接受:上到官员学者,下至百姓学生,都能通过陈先生妙笔生花的描述、解说、引申和发散,获得不同维度、不同视角的审美体验。

尤其难能可贵的是,陈先生对于中国园林的关注几十年如一日,在他的不懈努力下,这些具有代表性的文化遗产被充分地呈现出来。通过对古典园林文化意蕴的发掘,陈先生将古代文人展现自身理想的伊甸园演绎为中国环境艺术的典范,并凸显了园林美在新时期的欣赏价值。

陈先生对中国园林的阐释最为经典并广为流传的是1956年他在《苏州园林》中所总结出的“江南园林甲天下,苏州园林甲江南”的论断。为了达到“情景交融”的效果,在他这部开创性的著作中,许多园林景观都配有摄影图,并引入古典诗句,恰到好处地点染出相关的意境,使各处园林的文化内涵得以呈现。例如,在描述拙政园的一处入口景致时,引用了北宋词人欧阳修在《蝶恋花》中的句子“庭院深深深几许”,即刻把空间的层次感凸现了出来。在描述拙政园的“与谁同坐轩”时,又引用苏东坡《点绛唇·闲倚胡床》的词句“与谁同坐,明月清风我”,通过诗文联想,将人们对于园林情景的理解带入更为深远的境地[5]。

《说园》是陈先生的另一部经典之作,成稿于“文革”结束之后。从1978年到1982年,在经历十多年的管制和压抑后,陈先生借助《同济大学学报》这一学术窗口,先后发表了《说园》《续说园》《说园(三)》等“说园”系列五篇文章,集中表述了他对于中国古典园林的研究感悟。在文中,陈先生深入浅出地阐述了园林的立意、组景、掇山理水、建筑栽植等诸多要素,并提出“动观”“静观”“今不能证古,洋不能证中,古今中外自成体系”等论断[6]。这些文章也可以说是当代人对于古代园林的一次系统性的总结,令百年来的文化断层得以补续。

此后,《说园》结集出版,先是在1982年以同济印刷厂刊印的《同济大学学报》抽印本形式面世,后于1984年11月由同济大学出版社正式出版。该版采用中英文对照,由蒋启霆缮写中文,俞振飞题写书名,并附录32幅古代造园图,成为同济大学当时最畅销的出版物之一,短短半年加印了四次,至今多次再版。2017年,同济大学出版社再次出版了《说园》(典藏版),并增补实景照片、简体汉字,通过精心的设计,将老版的图文巧妙地统合在一起,为陈先生百年诞辰献上一份大礼。从初版到现在,三十多年间,陈先生的这本书不仅获得了国家科技图书二等奖,而且被译成多国文字,广为流传,为深入挖掘中国园林艺术的价值、使中国园林文化走向世界做出了杰出的贡献。

陈从周先生作为一名从传统走向现代的学者,没有生搬硬造地采用国外的理论和工具来“解剖”中国古代士大夫所营造的理想天地,而是从遗产的内在逻辑出发,由表及里地探讨中国园林所具有的独特艺术魅力和普世价值,使当代人能够清晰地辨识与解读,并且从中获得美的体验。这种文化上的坚守与努力,是我们挖掘与弘扬遗产价值时所应秉持的重要原则。

三、 遗产继承的亲历者

在保护和发展中国古典园林方面,与同期其他园林研究者、学者不同,陈从周先生是一位亲历亲为的实践者。二十世纪五十年代到九十年代,陈先生参与调研、论证以及咨询的项目不胜枚举,大到城市规划,小到小品设计,在中国古建筑、古园林和文化名城等不同领域都有广泛涉及。大江南北,各朝古都,也都留下了陈先生的足迹。尤其是对江南园林,他更是情有独钟。陈先生不但是理论建构的先行者,而且也是实践探索的开拓者,常常能将总结出的造园思想与方法运用于具体的项目实践中。

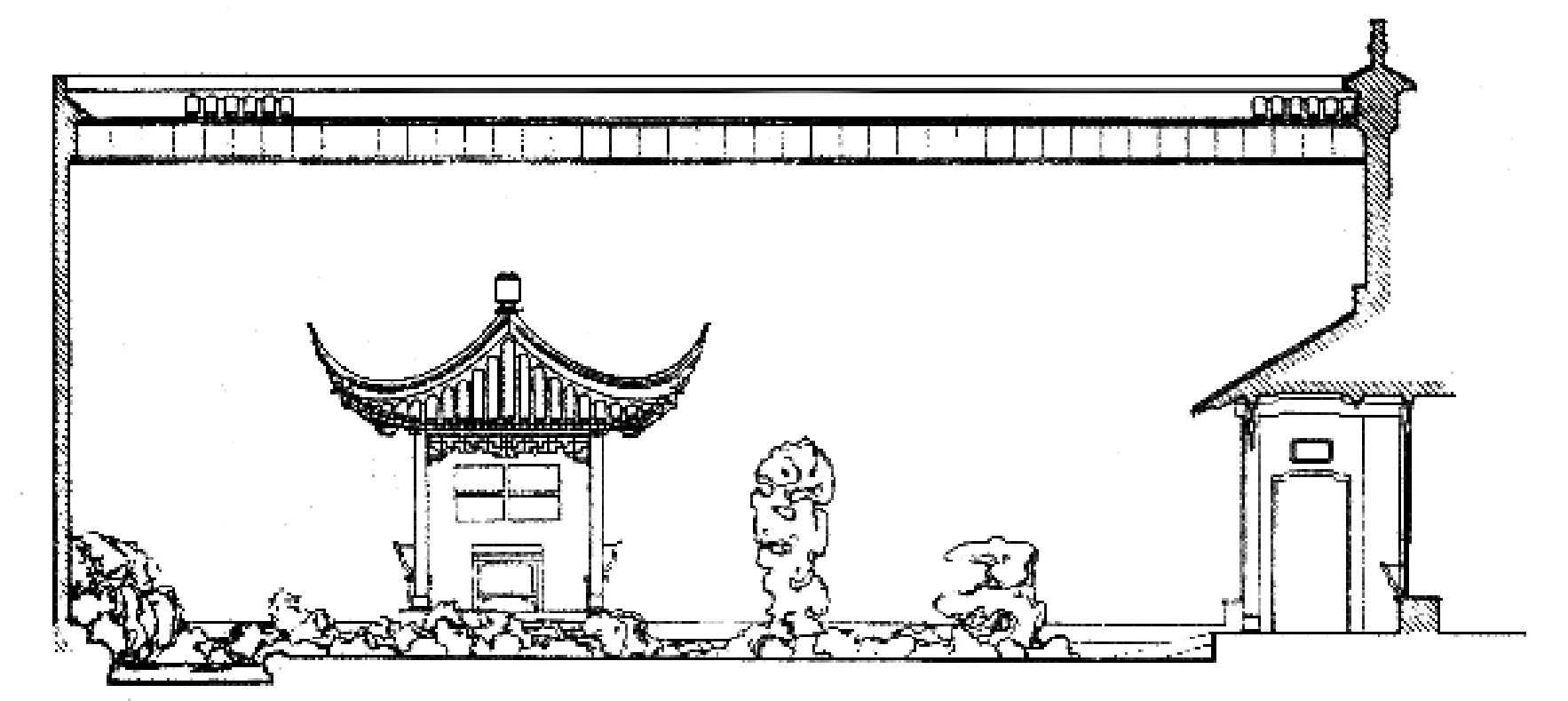

陈先生在这方面的贡献有很多,但其中最引人注目的,无疑是他将苏州网师园的殿春簃书斋“移置”到美国大都会博物馆的故事,由此也开创了中国园林出国建造的先河。1978年,美国纽约大都会艺术博物馆东方部主任方闻先生访华,上海市外协邀请了同济大学的三位教授金经昌(著名规划师)、冯纪忠(著名建筑师)和陈从周(著名古建筑、古园林专家)出面接待。会谈中,方先生提到:大都会博物馆收藏了很多明代家具,不知如何展出为好。陈先生当即回应:“明代家具当配明代建筑”;这得到了方主任的赞许。此后,一座名为“明轩”的中国古典园林庭院小品,在各方努力与配合下,在遥远的美国纽约安家落户,成为这座世界著名艺术宝库里展示中国古典园林深厚文化内涵以及精湛建造技术的重要窗口(见图2、图3)。

图2 明轩西立面

资料来源:路秉杰:《陈从周与明轩》,见黄昌勇、封云主编:《园林大师陈从周》,上海:同济大学出版社,2014年,第97页。

图3 明轩东立面

资料来源:路秉杰:《陈从周与明轩》,见黄昌勇、封云主编:《园林大师陈从周》,上海:同济大学出版社,2014年,第97页。

“明轩”占地400平方米,位于大都会博物馆二楼,包括假山、清泉、半亭、曲廊、门厅和门廊,院内种植了竹、梅、芭蕉和芍药等中国传统园林观赏植物。[7]

历史上,人类通过模仿、复制、重建的方式来建造各类建筑的案例非常多,但世上很多建筑的复制往往是以外形模仿为主,知其然却不知其所以然。陈从周先生对中国古典园林的继承与仿建,是建立在真实的社会需求之上、基于深厚的文化底蕴而完成的,故而更加难能可贵。

在陈先生长期工作的同济大学,提起“三好坞”(见图5),应该是很多人都知晓的,但也有很多人并不清楚这个中国高校著名景观的来历。从陈先生的小品文《“三好坞”谈往》可知,二十世纪五十年代初,同济大学院系调整初定,校园建设正兴,“面对着荒凉的同济园,一心想将它变成花园”,“次年(1954年),文远楼竣工,楼后留有一片洼地,大家倒垃圾,臭气熏天”。 他作为一名普通的青年教师,向时任同济大学党委书记兼校长薛尚实以及总务长刘准提议:“不如‘因地制宜’,发动群众来造园吧,将低地凿池,挖土堆山,改变这个又臭又脏的局面”。经过同济师生一铲一锄的挖掘、一草一木的栽培,两年之后,这个校园一景初成,山林起伏,错落有致,竹亭石桥,池水曲径,很快就成为大家喜闻乐见、流连忘返之处。而陈先生亲笔题写的“三好坞”之名,是薛校长所取,“命意深远”。

时隔三十多年后,陈先生在文章中回忆道:“三好坞中千尺柳,几人知是薛公栽”,不仅将一段浓缩的历史寓于笔端,也使得校园文化的传承有了别样的意味。[8]

图5三好坞实景图

资料来源:同济大学官网,http://photo.tongji.edu.cn/。

四、 遗产理念的传播者

作为一名淡泊名利的大学教师,陈从周先生对中国古典园林的另一大贡献,莫过于他是一位传统文化的守望者和传道人。尤其是在他经受了历次社会变革的巨大冲击之后,仍然坚守初心,不忘本原。陈先生自幼学习中国传统文化艺术,诗词歌赋、书画曲艺样样精通。1942年,他获得之江大学的文学学位后,因兴趣和机缘步入古代建筑的研究与教学领域,并受到朱启钤、刘敦桢、梁思成等中国建筑界诸位先贤的直接点拨与授意,加上他自身的悟性,很快在古建筑及古园林研究领域独树一帜。此后,他在近五十年平凡的教学岗位上,成为采用传统语汇,综合绘画、书法、诗文、戏曲等不同艺术门类,诠释、传递中国古典园林理念的集大成者(见图6、图7)。

图6 陈从周书法作品

资料来源:陈从周:《中国文人园林》,北京:外语教学与研究出版社,2017年,衬页。

图7 陈从周绘画作品

资料来源:陈从周:《中国文人园林》,北京:外语教学与研究出版社,2017年,衬页。

据陈先生的学生刘天华回忆:“先生常说,中国园林是一门综合艺术,它蕴含了几乎所有的传统艺术,如诗词文学、山水花鸟、工艺美术、书法题对、建筑经营等,堪称‘芥子纳须弥’。没有好的艺术修养,好的国学底子,是弄不懂中国园林的。”[9]

秉持这种理念,陈先生身体力行,收集和整理中国古代造园史料,从历朝历代浩如烟海的典籍中孜孜不倦地发掘各类文字。我们从2004年出版的《园综》一书中可以看到,陈先生所涉猎的古代书刊,既有普通的日记,也有专门的园记,既有偶然得见的诗序,也有精挑细选的丛书。历时二十余年,从北周庾信的《小园赋》开始,历经唐宋元明清不同历史时期,收录了216位作者的322篇作品,几乎涵盖了现今可以找到的所有中国古代园记。《园综》的问世,为弘扬中国园林文化奠定了坚实的基础。[10]

2013年12月,由陈从周的弟子蔡达峰教授主持编撰、江苏文艺出版社和浙江大学出版社联合出版的《陈从周全集》发行。全集共13卷,400多万字,陈先生有关古建筑、园林研究以及有关的文论、史论、集录、散文、杂记等方面的作品被悉数收入。这是迄今最为完整的陈从周先生作品集。从中我们不难看出,陈先生的关注点和论述也大多是围绕中国园林展开的,经过数十年的积累,包括调查、归纳、分析、引述、演绎以及总结,涉及中国园林的文史、形态、功效、价值、意蕴以及各类有关联的艺术,由此,形成了一个十分全面而又独具一格的有关中国园林的文本体系。尤其令人称道的是,陈先生的文章文笔优美、旁征博引、寓意隽永,具有深厚的传统文化的功底,他以自己毕生的才华,为中国园林文化的传播做出了卓越的贡献。

五、 遗产发展的践行者

陈从周先生对古典园林的研究,不只停留在整饬故旧的层面,也将“化古为今用”作为自己的行动准则,在理论、方法、实践等不同维度进行开拓,并将这些理念和精神通过不同的方式传递给了自己的学生和同事,在潜移默化中创造出新的价值。

在陈先生的造园实践中,有三处是他最为看重的。他曾自评说:“纽约的明轩,是有所新意的模仿;豫园东部是有所寓新的续笔;而安宁的楠园,则是平地起家,独自设计的,是我的园林理论的具体体现。”[11]这些园林的设计与建造正是陈先生对中国古典园林造园思想综合运用并突破创新的过程。在豫园东部修复时,据当时常驻现场的研究生蔡达峰回忆:“有时,他刚从工地回家,就来电话,把最新的想法告诉我。他是在潜心创作,时刻在思考着景观的问题。”[12]

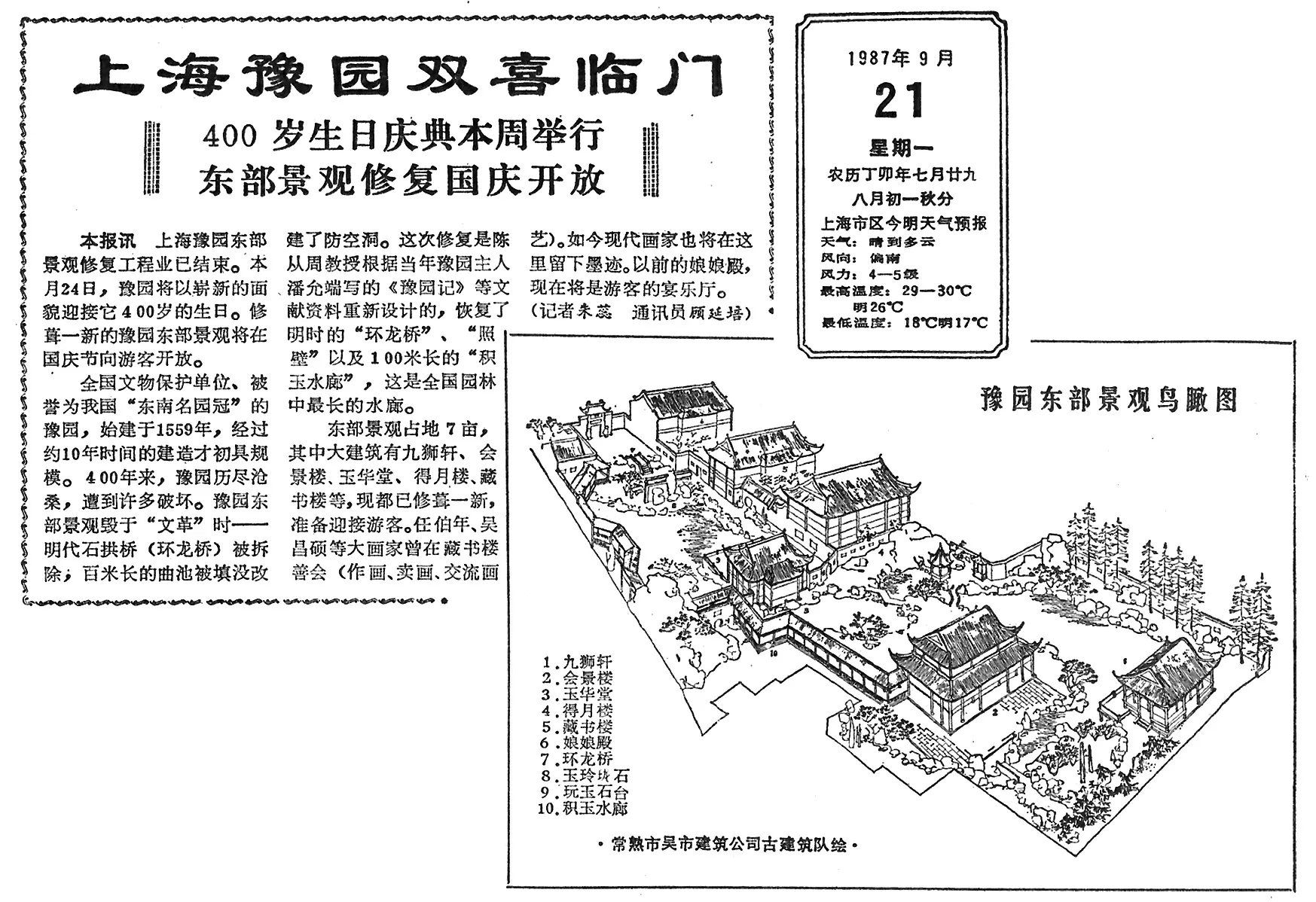

事实的确如此。1986年上海市政府决定重建豫园东部,但由于近百年间,这里曾是驻军营地,又为21家同业公所分割,此时胜景已荡然无存,据载“豫园东部一片废墟,寮棚参差,蒿草过人”[13]。这种情形下,陈先生毅然接手了这项工程。显然,这是一项难度极高的项目,它不同于新建,而是时隔数百年的修补复建,在现状已经完全改观、资料匮乏的情况下,其束缚条件可想而知。对于各种艺术门类或方式而言,“接笔续书”都是不易之事,而这在古典园林这类综合性艺术领域则尤为复杂:不仅要理解造园初衷,而且要摸清之后的种种变化,以达至“新旧融通,形意合一”的境地。为此,陈先生以园主潘允端的《豫园记》为蓝本,凭借自己多年的积累,把脉辨位,反复推敲,最终在1987年9月,豫园建成四百年之际,完成了东部的修复工程,并得到了社会各界的高度认可(见图8)。

图8 上海豫园双喜临门

资料来源:《解放日报》,1987年9月21日。

1989-1991年间,云南安宁楠园(见图9)的设计与建造,是陈先生践行自己多年园林理论的另一范本。正如他在《楠园小记》里所撰:

安宁有温泉,昆明之胜地也。昆明景物,四季长春,世人所向往者。安宁县邀余游,居之真神仙高境,山水信美,遂有构园之思,以为游人憩息之地。园有水一泓,倚山垒石,亭馆参列,材采楠木为之,故曰楠园。园可以闲吟,可以度曲,更容雅集举觞,秋月春风,山影波光,游者情自得之。辛未秋园成为记。[14]

造园的前因后果、目的、手段及最终的效果,都凝练在这短短115个文字里。从中不难看出,陈先生始终是围绕“人的需要”而造园的。因为“有人”,园林才会“生情”,才会产生“秋月春风,山影波光”等不同的感受。这样的诗情画意正是陈先生对于中国园林最精妙的概括。

图9 云南省安宁市楠园实景

资料来源:如影随形:《赏安宁市楠园》,中关村在线,2012年5月12日。

关于文化遗产的继承与发展,东西方文明历来各有其标准。概言之,西方重物,追求原真,东方钟情,讲究和谐,在古典园林尤其如此。一百年多来,西学东渐,使我们逐渐接受了诸如“意大利学派”的理念与方法,这是值得肯定的。但是,反观我们自身的文化根基及其传统的时候,却不该 “妄自菲薄”。因此,陈从周先生的这种坚守和努力,他对于古典园林的奉献精神,正是中国遗产保护与传承工作面向世界、面向未来时最重要的遗产。

六、 结 语

百年中国园林发展史,陈从周先生是在国内外的学术界、教育界和建设领域具有广泛声誉的人物。这种独特的影响力,不仅来自于他持之以恒的努力和丰硕的成果,更源于他始终如一对中国园林所秉持的整体性的观念。

本文所分析的遗产完整性,一直是中外学界所讨论的重要话题。人们关于文化遗产的保护也形成了一个“从点到面,从浅到深,从局部到整体”的认识过程。正如2005年《西安宣言》所指出:“不同规模的遗产建筑、遗址或地区,包括建筑单体、设计的空间、历史城市或城市景观、自然景观、海洋景观、文化线路和考古遗址,其重要性和独特性来自于人们所理解的其社会、精神、历史、艺术、审美、自然、科学或其他文化价值,也来自于它们与其材料的、视觉的、精神的以及其他文化的背景和环境之间的重要联系。”[15]

将遗产看作动态的、复合的、整体的而非静态的、孤立的对象,需要我们从多重维度进行分析。这不仅涉及实物性的物质文化遗产,还涉及与人类的活动、文献和口述形态等相关的非物质文化遗产,以及各类遗产所承载的文史价值、社会道德和艺术审美等方面的思想结晶。对于中国园林这类综合性艺术而言,这种“整体性”的视角不仅能丰富文化遗产保护的内涵与外延,而且更贴合东方式的文化价值评判。

在新的时代,通过回顾陈从周先生的整体性贡献来思考他对中国古典园林所具有的价值和意义,是我们更全面、系统地理解他的一种尝试。此时此刻,希望我们这些深受陈先生影响的后学,都能以自己力所能及的方式,缅怀和纪念这位文化巨匠,使他的影响力能够更深入人心,使中国的园林遗产被世界更为广泛认同!