4 243例不明原因发热患者临床分析

2019-01-22李彤王荣英贺振银王炜杰王雅依张敏

李彤,王荣英,贺振银,王炜杰,王雅依,张敏

不明原因发热(FUO)由于病因繁多,临床表现多种多样,一直以来均是临床诊疗中的棘手问题。FUO患者因无法得到及时确诊,导致病情迁延,在承受身体和精神双重痛苦的同时,更背负着巨大的经济负担。该病一旦明确病因,治疗便会有的放矢,最大程度减轻患者病痛,减少医疗资源耗费。及时掌握FUO的常见病因分布,合理运用现有医学诊查手段快速明确病因,是临床工作者的必备技能。为探讨近年来FUO病因分布,提高临床早期诊断水平,本研究对河北医科大学第二医院8年来收治的FUO患者的临床资料进行回顾性分析,并针对其病因及诊疗过程加以讨论。

1 对象与方法

1.1 研究对象 2009—2016年河北医科大学第二医院以发热为主症收治住院6 615例患者(年满15周岁),从中选取符合FUO诊断标准者共4 243例,占发热总数的64.14%。其中男2 071例,女2 172例;年龄15~96岁,平均年龄(46.6±19.2)岁。

1.2 纳入标准 依据FUO经典定义,即1961年PETERSDORF等[1]提出的:反复发热,体温≥38.3 ℃,病程≥3周,经过1周较全面的住院诊查后,仍不能明确诊断者。

1.3 研究方法 查阅患者病历资料,记录患者基本信息(性别、年龄)、就诊科室、诊断方法、病因分类、预后情况,对部分患者出院后仍进行长期电话随访。

1.4 统计学方法 采用SPSS 21.0统计学软件进行描述性分析,计数资料以频数和百分位数表示。

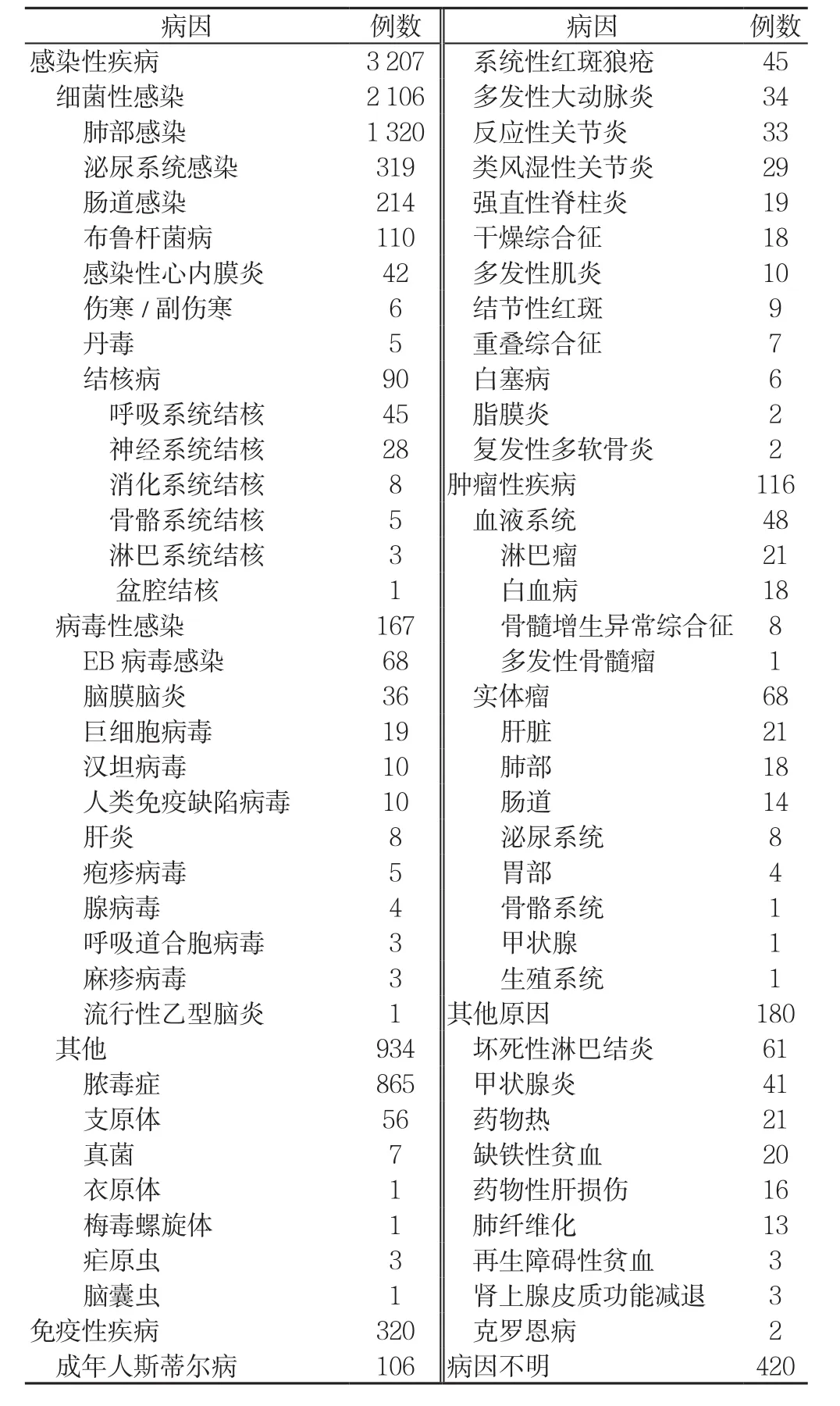

表1 4 243例FUO患者病因分类(例)Table 1 Classification of the etiologies of 4 243 cases of FUO

2 结果

2.1 就诊科室 4 243例FUO患者主要就诊于呼吸内科(1 431例,33.73%)、全科医疗科(1 184例,27.90%)、免疫风湿科(501例,11.81%)、感染性疾病科(403例,9.50%),余患者因具有较为典型的临床表现而就诊于消化内科、神经内科、血液内科、肿瘤内科等。

2.2 诊断方法 4 243例FUO患者中3 823例经住院诊查最终明确诊断,确诊率达90.10%。确诊的最终诊断方法及占确诊总数比例分别是:(1)影像学:1 573例,占41.15%;(2)血清学和/或细菌学:1 466例,占38.35%;(3)治疗反应和/或临床过程:346例,占9.05%;(4)体液或骨髓:311例,占8.13%;(5)组织活检或手术探查:127例,占3.32%。

2.3 病因分类 4 243例FUO患者感染性疾病3 207例(75.58%),包括:细菌性感染2 106例(65.67%),其中肺部感染最多,共1 320例(62.68%);病毒性感染167例(5.21%),其中EB病毒感染最多,共68例(40.72%);其他病原体所致感染934例(29.12%)。免疫性疾病320例,占全部病例的7.54%,其中成年人斯蒂尔病106例,占免疫性疾病的33.13%。肿瘤性疾病116例,占2.74%,血液系统肿瘤48例(41.38%),其中淋巴瘤居于首位,共21例(43.75%),B细胞淋巴瘤最为多见;实体性肿瘤68例(58.62%),其中肝脏、肺部及肠道是肿瘤的高发部位,分别占实体肿瘤的30.88%、26.47%、20.59%。其他疾病180例,占4.24%,其中坏死性淋巴结炎61例(33.89%),甲状腺炎41例(22.78%),药物热21例(11.67%),缺铁性贫血20例(11.11%),其他还有药物性肝损伤、肺纤维化、再生障碍性贫血等。病因不明者420例,占9.90%(见表1)。

2.4 预后 4 243例FUO患者中15例于住院期间死亡,病死率为0.35%;得以确诊的病例均能得到相应治疗;病因仍未明确者其中有3例于住院期间死亡,最终诊断为多器官功能衰竭,余病例在短期住院治疗后自动出院,自动出院者中有18例转往上级医院继续诊治,后经电话随访,2例患者确诊为成年人斯蒂尔病,1例确诊为淋巴瘤,其余患者仍病因不明,但可长期带病生存,有超过半数的患者发热症状有自愈倾向。

3 讨论

本研究4 243例FUO患者中,呼吸内科、全科医疗科、免疫风湿科、感染性疾病科为主要收住科室。本院全科医疗科自2013年10月成立以来,主要收治未分化疾病和多系统疾病患者,FUO成为科室治疗的一大重点,通过在全科医疗科整体观、综合观的临床思维基础上,对FUO进行系统、全面的检查,确属专科疾病的发热再进一步转入专科治疗,3年时间全科医疗科收治FUO患者总数达1 184例,占本研究8年统计数据的27.90%,在全部收治科室中排名第2位。

本研究显示,血清学和/或细菌学(1 466例,38.35%)与影像学(1 573例,41.15%)是确诊FUO的两大重要手段,治疗反应和/或临床过程(346例,9.05%)对于明确病因也有非常重要的作用。随着临床医学检验技术的飞速发展,除却常用指标外,更多有优势的检验指标被不断发掘,如血清降钙素原(PCT)[2]、内毒素、血清铁蛋白(SF)[3-4]、乳酸脱氢酶(LDH)等,各种指标的合理联合应用对FUO的诊断大有裨益。近年来,影像学技术不断进步,呈异军突起之势,并在各级医院中得以普及,加之影像相关医技人员专业水平的提升,均使得通过影像学确诊的疾病比例大幅度提高。四大穿刺技术(腰椎穿刺术、胸腔穿刺术、腹腔穿刺术、骨髓穿刺术)作为临床医生的必备技能,必要时联合影像学定位,可以更准确地获取病理标本,相比组织活检或手术探查而言,患者损伤小、恢复快,因此更容易被患者及家属接受,临床利用率也有所提高。在全面系统的病史采集和深入细致的体格检查基础上,合理整合实验室检查,动态观察相关指标变化,针对以上两个步骤中的异常发现,安排相应影像学检查,并慎重选用侵入性检查,是寻找FUO病因唯一的也是最可靠的途径[5]。

FUO的病因超过200种[6],为便于临床诊疗,常将FUO的病因分为5大类,分别是:感染性疾病、免疫性疾病、肿瘤性疾病、其他原因和病因未明,本次统计中前3类病因分别占FUO病例的75.58%、7.54%、2.74%,占总明确诊断病例的95.29%(3 643/3 823),与文献报道相似[7]。感染性疾病是导致FUO的最主要因素,其中细菌性感染居于首位,占65.67%,与大部分文献报道相似[5-7]。本文统计中,肺部感染在细菌性感染中高居榜首,占62.68%,这与国内外报道的结核占首位稍有不同[8-9],分析原因可能与本院所处地域有关,石家庄及周边地市有一定经济基础,但全年空气干燥、污染较重、人群吸烟率较高,这均增加了肺部感染的风险;同时,本院对疑似或确诊结核患者,尽快转诊至河北省胸科医院、石家庄市第五医院等具备收治传染病患者条件的医院,这也是本院结核病患者所占比例较少的原因。如今,城市交通愈加便利,各地区人员往来频繁,很多以往本地不常见的疾病也逐渐得到临床医生的关注,本文中记录的3例疟疾病例,1例为非洲留学生,2例为新近从非洲回国的务工人员。此外对于布鲁杆菌、人类免疫缺陷病毒(HIV)、汉坦病毒、脑囊虫等的查找依据,均离不开详实的问诊,但部分患者不能回忆明确感染经历,因此,对于长期不明原因发热的患者,在与患者及家属充分沟通的前提下,全面、反复多次的实验室检查及可疑疾病相关筛查显得尤为重要。

本文865例脓毒症患者中,91例(10.52%)通过血培养及体液培养找到可疑病原体,8例(0.92%)死亡,余病例虽未找到明确病原体,但临床表现均符合脓毒症诊断标准。脓毒症的发病机制十分复杂,至今尚不明确,涉及全身炎性反应、免疫功能障碍、凝血系统损伤等多种病理生理过程[10]。脓毒症病情凶险,据国外报道显示,脓毒症已成为重症监护病房中非心脏疾病死亡的主要原因[8]。引起脓毒症的常见病原体包括细菌、病毒、真菌及寄生虫等,可表现为任何部位的感染[11]。临床常用的脓毒症检测方法为血培养,目前认为较准确的血培养采集方式为在寒战或发热前1 h,从不同皮肤穿刺点抽取2套血液标本同时送检,每套血液标本包括需氧培养及厌氧培养各1瓶,抽取2套血培养的间隔时间应<5 min。但多篇报道均显示,无论如何改良血培养抽取方式,其阳性率始终维持在10%,且用其诊断脓毒症耗时较长,平均为48~72 h[10-12],因此脓毒症的平均治疗周期长,治疗费用高,治疗方法缺少针对性。

免疫性疾病引起FUO的病因以成年人斯蒂尔病和系统性红斑狼疮为主。本文确诊的106例成年人斯蒂尔病患者均满足YAMAGUCHI等[13]或FAUTREL等[14]的诊断标准,除发热外,本文成年人斯蒂尔病患者临床表现包括关节痛和/或肌痛(多表现为大关节炎)、咽痛(咽部轻度充血,咽拭子检测阴性)、皮疹(特征为红色斑疹,与发热伴行,热退疹消,无明显瘙痒)、淋巴结肿大、肝和/或脾大,这些患者血清免疫学指标均为阴性,抗生素治疗无效,单用糖皮质激素或联合免疫抑制剂治疗对大多数患者有效。成年人斯蒂尔病的病因尚不清楚,其诊断应建立在排除感染、肿瘤和其他自身免疫性疾病的基础上,本病预后良好,但仍需长期治疗并追踪观察,以便提早发现病情转归,及时给予治疗。

肿瘤性疾病中,以淋巴瘤占多数,如高度怀疑本病,建议多次行淋巴结活检,本文中有2例患者经过3次以上不同部位淋巴结活检后终得以确诊。得益于影像学的迅猛发展,发现隐匿部位的肿瘤已变得不再遥不可及。本文引起FUO的其他疾病中,61例坏死性淋巴结炎均经淋巴结活检予以证实,临床表现为高热伴发淋巴结肿痛,糖皮质激素和/或非甾体抗炎药治疗有效。药物热21例,均在使用抗生素治疗一段时间后,最高体温无明显下降,但一般状况良好,病情明显趋于平稳的情况下,采取停用所有治疗药物,同时配合物理降温,观察2~3 d,出现体温下降或恢复正常。导致该21例患者出现药物热的致热药物中青霉素类比例最高(8例,38.09%)、其次是头孢菌素类(6例,28.57%)、喹诺酮类(3例,14.29%)、β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂类(2例,9.52%),其余抗菌药物比例较低,与文献报道相似[15]。由此可见,在当今抗生素广泛应用的情况下,药物热在临床的发生并非罕见,因此在长期使用抗生素过程中,尤其在高级抗生素应用后仍有发热控制不理想时,应警惕抗菌药物相关性药物热,此时应在全面评估患者病情的前提下慎重停药,同时进行微生物培养及药敏试验,严密观察不超过3 d,或将抗菌药物更换为分子结构完全不同的另一种抗菌药物观察治疗。

FUO之所以被称为临床难题之一,是因为尽管完善各个诊查步骤后,仍有约10.00%的患者无法明确诊断,与文献报道相似[8]。因此,在发掘新技术,探索新方法,提高诊疗水平上,还需世界各国学者继续前进的步伐。

作者贡献:王荣英进行文章的构思与设计,研究的实施与可行性分析,论文的修订,对文章整体负责,监督管理;王炜杰、王雅依、张敏进行数据收集;李彤进行数据整理,统计学处理;李彤、王荣英、贺振银进行结果的分析与解释;李彤、王荣英撰写论文;贺振银负责文章的质量控制及审校。

本文无利益冲突。