两种稀释度A型肉毒毒素治疗腋臭的疗效比较研究

2019-01-22童庭辉黄文博侯海鑫黄丽容

童庭辉,黄文博,侯海鑫,黄丽容

腋臭俗称“狐臭”,是一种代谢性疾病,在青年人群中比较常见,以青春期后发病为主,且具有遗传性。其形成与顶泌汗腺(大汗腺)的分泌物被分解产生不饱和脂肪酸有关,临床表现为腋窝等皱褶部位散发难闻气味,夏季和出汗后明显,重度者1 m之外即可闻及,影响患者的生活,甚至间接导致患者出现各种心理疾病[1]。目前针对腋臭的治疗方法很多,如:手术切除、大汗腺刮除术、激光治疗、微波或射频治疗、负压抽吸法等[2-8],但效果均不佳。而腋窝局部注射A型肉毒毒素,目前被认为是一种安全、方便的腋臭治疗方案,但有关A型肉毒毒素的用量、稀释度等,世界各地用法不一,尚未有较系统的研究和公认的结论。为此,本研究探索较为安全、高效的A型肉毒毒素治疗腋臭的稀释度,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2014年1月—2017年6月南方医科大学深圳医院门诊收治的腋臭患者120例为研究对象,其中男12例,女108例;年龄15~45岁,平均年龄(27.7±7.5)岁;接诊后根据腋臭分级对患者进行病情分级:1级(活动出汗后,20 cm内可闻及腋臭)21例,2级(一般日常活动后,1 m内可闻及轻微气味)64例,3级(未活动,1 m以外即可闻其气味)35例。纳入标准:(1)年龄12~60岁,男女不限;(2)意识清晰,表达清楚;(3)自愿参加本研究。排除标准:(1)对A型肉毒毒素或制剂内的赋形剂成分过敏者;(2)腋窝局部感染或炎症患者;(3)重症肌无力或Lambrt-Eaton综合征患者;(4)妊娠期或哺乳期女性;(5)伴有重大全身性疾病或急性传染病患者;(6)2周内使用了氨基糖苷类等药物者。均已排除A型肉毒毒素注射治疗禁忌;并且本院已取得A型肉毒毒素超范围用药许可。常规履行病情及治疗试验告知义务,并均征得患者同意,完善各相关手续,常规告知治疗后护理及注意事项。

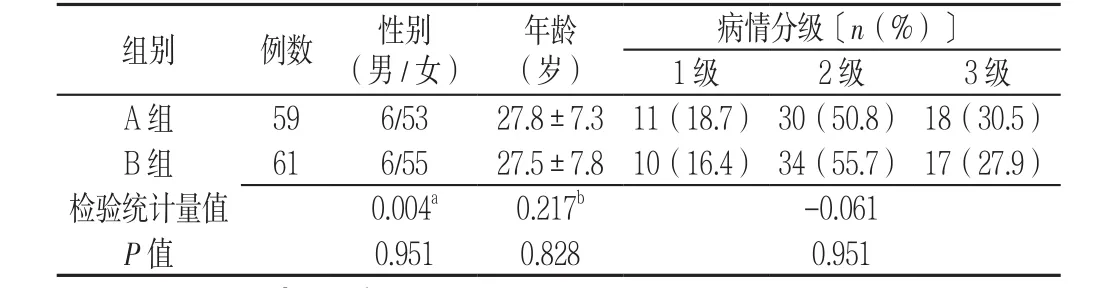

1.2 分组 每级患者采用随机数字法分为A、B两组,A组59例,B组61例。两组患者性别、年龄、病情分级比较,差异均无统计学意义(P>0.05,见表1)。

表1 两组患者一般资料比较Table 1 Comparison of general data between the two groups of patients

1.3 治疗方法 均采取腋窝局部注射A型肉毒毒素(Botox,50 U/支,美国爱力根公司生产,c4409cr),治疗剂量均为50 U/侧,即100 U/人。注射方式:皮丘式注射,散点均匀分布,范围均以腋毛区外延1 cm为限。A组以0.9%氯化钠溶液稀释A型肉毒毒素为50 U/1 ml,B组以0.9%氯化钠溶液稀释A型肉毒毒素为50 U/2 ml。

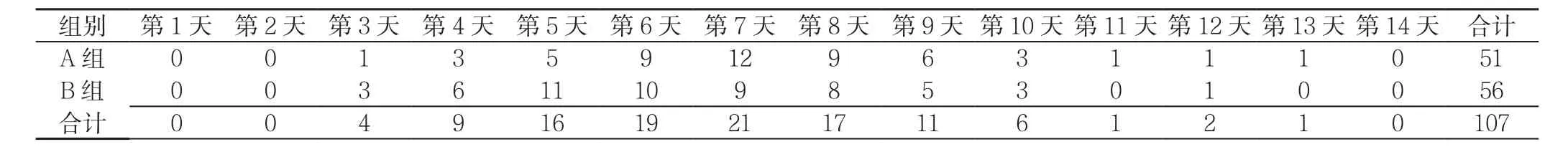

表2 A、B两组患者起效时间(例)Table 2 Onset time in groups A and B

1.4 疗效判断 注射治疗后随访14 d,患者主观感觉起效即记为起效时间;据腋窝气味减轻程度,参照前述腋臭分级方法再次评估,并与治疗前对比:气味无明显减轻或加重均为无效,减轻1级为有效,减轻2~3级为显效。

1.5 统计学方法 采用SPSS 19.0统计学软件进行数据分析,计数资料比较采用χ2检验;计量资料以(±s)表示,两组间比较采用t检验;等级资料比较采用秩和检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 起效时间 随访显示,注射A型肉毒毒素后第3天开始有患者认为有效,到第14天,107例患者起效。A组平均起效时间为(7.3±2.0)d,B组平均起效时间为(6.5±2.0)d,差异有统计学意义(t=2.029,P=0.045,见表2)。

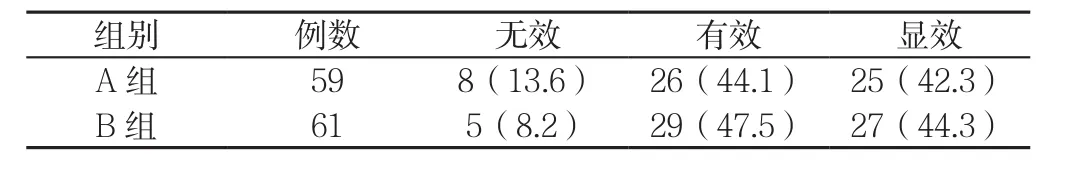

2.2 治疗效果 A组与B组患者治疗效果比较,差异无统计学意义(u=-0.492,P=0.622,见表3)。

表3 A、B两组患者治疗效果〔n(%)〕Table 3 Therapeutic effects between groups A and B

3 讨论

目前学术界认为,腋臭与腋窝大汗腺分泌活动有关。大汗腺活动受交感神经和肾上腺素能神经支配和调节;人体大汗腺中有雄激素受体的表达,腋臭患者受体水平高于正常人[9]。腋臭的发病率较高,是一种常染色体显性遗传病[10],对患者的生活与社交带来较大影响,人群治疗需求较大;腋臭的诊断和疗效评价缺乏客观的标准[11]。腋臭的治疗方法很多,但均只能一定程度上减轻腋臭的程度,而无法“根治”[12-13]。因而学术界对腋臭治疗方法、效果的探索比较活跃[14-18]。

传统的手术,对腋臭的治疗有着相对较为确切的疗效[19],但因其创伤大,恢复期生活受限,术后局部瘢痕形成等诸多弊端,增加了患者的顾虑。近年兴起的A型肉毒毒素局部注射治疗腋臭的方案,因其创伤小、生活影响小、并发症少等特点,被社会广泛接受。

肉毒毒素是肉毒梭菌生长繁殖过程中产生的一种神经毒素,根据其抗原属性可分为7个血清型,分别命名为A、B、C、D、E、F、G型[20],A型肉毒毒素毒性最强,稳定性最好,制备容易,在低温下可以较长时间保存,所以目前临床应用最多。其本质是锌肽内切酶,作用于周围运动末梢神经肌肉接头,与突触前膜发生亲和作用,通过胞饮性内转,与膜上的特异性部位结合,可特异性切割具有释放神经递质功能的神经突触相关蛋白SNAP-25,阻塞钙通道,干扰细胞外的钙离子进入神经元内,抑制胞吐现象发生,从而影响乙酰胆碱的释放,导致肌肉松弛性麻痹[21-23]。即:A型肉毒毒素选择性抑制神经肌肉接头的神经轴突释放乙酰胆碱,对突触前膜没有破坏作用,只出现失神经支配的肌松弛效应,这种肌松弛时间是有限的,维持3~6个月后,随着新的神经末梢的形成和运动终板的功能连接,神经传导和肌肉活动便得以恢复[12,24-25]。

目前国内可用于临床的A型肉毒毒素有国产衡力和进口Botox两种,本研究选用Botox。A型肉毒毒素的弥散度受注射的剂量、容量、注射层次和部位等方面的影响。有资料显示,Botox的弥散半径约为0.5 cm[26],也有人认为高容量有利于Botox弥散更广泛,但尚未证实。

本研究中,虽然B组的高容量注射法可能会增加Botox的弥散性,使其作用范围更广泛,并向纵深扩散,对深层大汗腺的控制相对充分;同时,同等剂量下,浓度低则容量大,对于腋毛区面积较大的患者,有利于均匀分配药物;注射退针后药物丢失在所难免,低浓度注射有利于减少药物实际丢失量,这些因素均有利于提高疗效。但研究结果提示疗效并未增加。这可能与Botox在其有限弥散范围内,已经达到或超过了其起效阈值有关,这与姜海燕等[26]、汪玉堂[27]的研究结论一致。

本研究结果显示,B组治疗起效较快,可能是由于B组低浓度Botox较A组弥散性好,有利于药物迅速、均匀地向靶点移动。因此,就本研究结果看,低浓度Botox散点皮丘式注射更有可能实现腋臭的精准治疗。

本研究设计尚不够精确,诸多干扰因素尚未完全排除。皮丘式注射是在注射点形成一定的张力,随着注射针的退出,药物溢出在所难免,药物丢失量无法估算。药物容量对药物丢失比例影响较大,加之腋窝面积、皮肤质地、弹性和张力大小、医生操作性差异等,对有效药量无法精准控制。对Botox反应性的个体差异,以及疗效的主观评价差异等,均可能存在一定的不确定性。虽然借助统计学工具在一定程度上可以排除系统误差,但要得出更可靠的结论,还需要更深入的研究。

作者贡献:童庭辉进行文章的构思与设计,统计学处理,结果的分析与解释,论文的修订,负责文章的质量控制及审校,对文章整体负责,监督管理;童庭辉、黄文博、侯海鑫进行研究的实施与可行性分析;童庭辉、黄文博、侯海鑫、黄丽容进行数据收集;童庭辉、侯海鑫进行数据整理,撰写论文。

本文无利益冲突。