经济增长门限效应下的城市化与碳排放

2019-01-21秦昌才

秦昌才

(烟台大学 经济管理学院,山东 烟台 264005)

改革开放以来,中国经济保持了高速增长,与之伴随的就是城市化进程的加快。截止到2017年末,我国城镇人口占总人口的比重已经达到58.52%。城市作为人口和产业活动的集聚地,也是能源资源消耗和二氧化碳排放的集中地,是主要的碳源地。因此,城市化进程的快速推进,伴随着碳排放的大量增加。而城市是导致和解决气候变化的“钥匙”,研究城市化与碳排放的关系具有重要的意义,可以为相关发展战略的制定提供重要参考。

城市化对环境的影响,主要体现在人口城市化、城市化生活方式和城市化形态等方面对碳排放的影响[注]吴婵丹、陈昆仑:《国外关于城市化与碳排放关系研究进展》,《城市问题》2014年第6期。。首先,人口城市化,即人口不断向城市集聚带来的城市人口比重增加和城市人口密度变大,人口的空间分布发生变化,居住、交通以及消费方式的变化引起能源消费和碳排放的巨大变化。同时,劳动力从第一产业就业向第二、三产业转移,带来产业结构及生产活动的变化,从而带来能耗和碳排放的变化[注]Druckman,Mona Chitnis,Steve Sorrell, “Missing Carbon Reductions Exploring Rebound and Backfire Effects in UK Households Knowledge”, Energy Policy, 2011( 6) : 3572-3580;王芳、周兴:《人口结构、城镇化与碳排放——基于跨国面板数据的实证研究》,《中国人口科学》2012年第2期。。城市化生活方式对碳排放的影响,主要体现在衣食住行等能源消费需求产生的直接或间接碳排放。例如,生活过程中对白色家电等耐用消费品的使用,产生了对电力等能源的需求,间接产生了碳排放;交通出行增加了对家用汽车的需求和使用,从而直接增加了二氧化碳排放。现代城市生活方式的一个主要特征是高能耗和高排放,因此城镇居民的主要消费支出都与碳排放密切相关[注]朱勤、魏涛远:《居民消费视角下人口城镇化对碳排放的影响》,《中国人口·资源与环境》2013年第11期。。城市化过程中,城市的形态变化会通过城区建成区面积的变化等土地利用方式,公共交通体系的建构等出行方式,以及公园绿地面积等公共设施的使用效率来直接影响碳排放。

另有研究认为,城市化与碳排放的关系很大程度上依存于经济增长和人均财富程度的经济基础,即发展阶段不同、影响不同[注]Martinez-Zarzoso I, Maruotti A, “The Impact of Urbanization on CO2 Emissions: Evidence from Developing Countries”, Ecol Econ, 2011, 70:1344-1353.[注]Zhang C, Lin Y, “Panel Estimation for Urbanization, Energy Consumption and CO2 Emissions: a Regional Analysis in China”, Energy Policy, 2012, 49:488-498.。对此,一些文献将平衡面板数据根据不同的角度分为几个子样本,如Wang and Zhao(2015)按照人均GDP水平将30个省份分成3组[注]Wang Y, Zhao T, “Impacts of Energy-related CO2 Emissions: Evidence from Under Developed, Developing and Highly Developed Regions in China”, Ecol Indic, 2015, 50:186-195.;更多的则是根据地理位置将中国省份分成东中西三组,如Zhang and Lin(2012),许士春等(2014)。[注]Zhang C, Lin Y, “Panel Estimation for Urbanization, Energy Consumption and CO2 Emissions: a Regional Analysis in China”, Energy Policy, 2012, 49:488-498;许士春、龙如银:《经济增长、城市化与二氧化碳排放》,《广东财经大学学报》2014年第6期。然而上述研究对分组依据变量的选取具有很大的主观性,而且分组的变量数值是研究者依据主观考量确定的,这就忽略了样本信息本身具有的异质性。

基于此,本文以人均实际GDP作为经济增长代理变量建立面板门限回归模型,对中国各省份进行了内生分组,从人口城市化、城市化生活方式和城市化形态三个角度综合考察经济增长门限效应下的城市化与碳排放的关系。

一、模型构建与数据来源

(一)模型构建

1.实证模型

本文根据Dietz and Rosa (1997)[注]Dietz T., Rosa E.A., “Effects of Population and Affluence on CO2 Emissions”, Proceedings of the National Academy of Sciences USA,1997, 94 (1): 175-179.提出的STIRPAT框架,结合已有研究将模型设定为:

(1)

模型(1)中,被解释变量lnCO2it为第i个省第t年的二氧化碳排放总量,反映各省份从碳排放角度考量的环境质量总体水平。U为核心解释变量,代表城市化,分别从人口城市化、城市化生活方式和城市化形态等角度进行衡量。X代表系列控制变量,主要包括产业结构、性别结构、人口增长率、劳动力结构、人口受教育程度及经济增长水平等影响环境质量的其他因素。δi表示环境规制、能源禀赋等带来的省份个体差异;φt表示不同省份同受全球能源价格、节能技术改变带来的时间效应。i和t分别代表省份和时间。具体变量设置及统计性描述见表1。

表1 变量设置及统计性描述

对于模型的设定和变量的选取需要进一步说明的是,本文对所选解释变量进行了相关性检验,发现变量间并不存在高度的相关性。采用面板数据的对数形式和代理变量,有助于消除异方差和部分内生性问题。特别说明的是产业结构选用第二、一产业的比值s21作为代理变量,这区别于绝大多数研究中使用第二产业占GDP的比重。后者的弊端是仅代表国家或省份内部工业的专业化水平[注]Blanchard O, “Energy Consumption and Modes of Industrialization: Four Developing Countries”, Energy Policy, 1992, 20:1174-1185。,仅代表工业再造的能力[注]Sadorsky P, “Do Urbanization and Industrialization Affect Energy Intensity in Developing Countries? ” Energy Econ, 2013, 37:52-59.,用来描述工业化水平并不准确。根据Chenery et al.(1986)的统计分析,第二产业与第一产业的比值越大,这个国家的工业化水平越高,众多发达国家的工业化历程验证了这一观点[注]Chenery H, Robinson S, Syrquin M, Industrialization and Growth: a Comparative Study, Oxford University Press, 1986, p.1243。。

2.门限回归模型

本文实证分析使用的门限回归模型的基本形式为:如果只有一个门限变量th,而且这个变量有两个门限值γ1,γ2,则模型为:

(2)

其中,d(thit≤γ1),d(γ1

(二)数据来源与处理

本文依据以下公式来计算出各省份的二氧化碳排放量:

(3)

其中,GHGk(k=1,2,3)分别表示二氧化碳、甲烷和一氧化二氮这三种温室气体的排放量,GWPk为相应的全球变暖潜能值,FEj表示第j种化石能源的终端消费量,NCVj为第j种化石能源的平均低位发热值,EFjk为第j种化石能源产生第k种温室气体的缺省排放因子。二氧化碳排放量的单位为百万吨。数据处理时,由于西藏并没有纳入能源统计之中,所以本文选用了中国30个省份2000-2013年的数据进行核算,数据来源是相应年份的《中国统计年鉴》和《中国能源统计年鉴》。其他变量数据来源于相应年份的《中国统计年鉴》,或根据《中国统计年鉴》的数据进行了处理,如第二一产业比值和人均实际GDP。实证分析的软件为Stata 14。

二、实证检验与结果分析

(一)平稳性检验

本文使用的数据是中国大陆30个省份的面板数据,为避免伪回归,首先要进行平稳性检验。如表2所示。

表2 面板单位根LLC检验

注:表中的数值为Z统计量值;*,**,***分别代表在0.1、0.05和0.01水平上通过了显著性检验,下同。

LLC检验的原假设是存在单位根。从表2可以看出,在水平序列上人均实际GDP是不平稳的,其他变量都不同程度上拒绝了原假设。而一阶差分序列都拒绝了原假设,通过了显著性检验。因此,结论是所有变量都平稳,即一阶单整。

(二)不同估计方法的回归

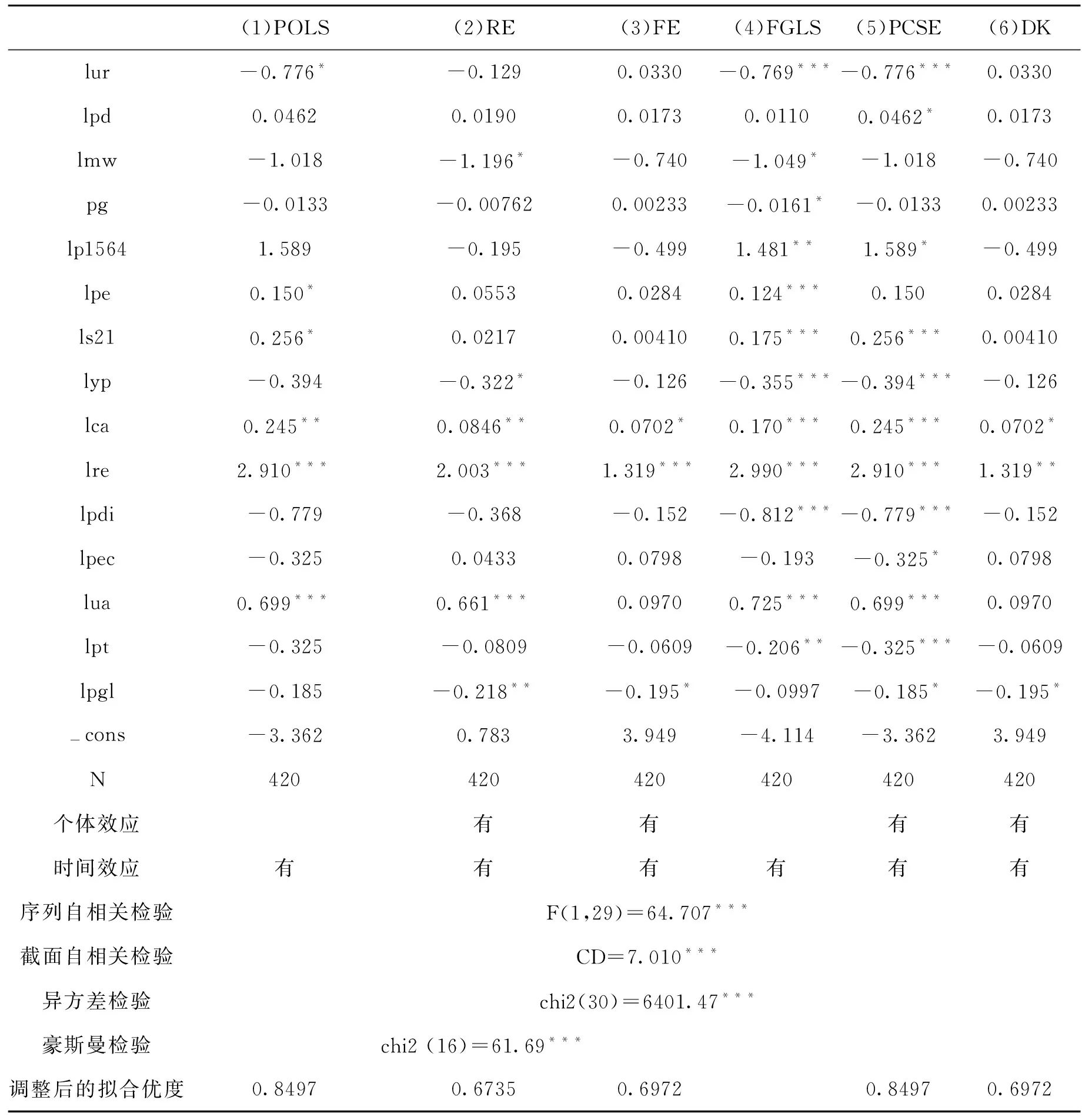

对于整个样本,我们分别使用了混合普通最小二乘POLS、随机效应RE、固定效应FE、可行广义最小二乘FGLS、带面板校正标准误差的最小二乘PCSE和带DK标准误的线性回归DK等六种估计方法,产生了六个模型,结果如表3所示。

我们首先使用了POLS方法对整个样本进行了回归。考虑到样本的异质性,POLS方法会产生异质性偏差。因此,我们引入考虑个体效应和时间效应的RE和FE方法,通过豪斯曼检验更倾向于FE方法。然后伍德里奇F检验表明,FE模型存在序列自相关;而派尔森(Pesaran)CD检验表明,FE模型存在截面自相关。并且,瓦尔德检验表明FE模型存在组间异方差。为了纠正上述偏差,我们使用了FGLS估计方法。但由于其要求样本时间长度至少与截面个数一样大,而本文样本时间长度14小于截面个数30,因此估计结果可能不准确。因此,本文使用了考虑存在“异方差-截面相关”的PCSE估计方法和考虑存在“异方差-截面相关-序列相关”稳健标准误时的DK估计[注]Driscoll J., A C Kraay, “Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Data”, Review of Economics and Statistics, 1998, 80: 549-560.。上述所有的估计方法都假定解释变量对碳排放的影响在不同截面上是相同的,这与样本存在异质性假设相悖。因此,本文在考虑时间效应的固定效应模型基础上使用了门限回归模型。

表3 不同估计方法的回归结果

(三)门限回归

1.经济增长门限效应下的人口城市化与碳排放

首先,我们确定门限变量人均实际GDP的个数及具体数值,这就是门限效应的检验,结果如表4。

表4 门限检验

根据人均实际GDP对数(lyp)的门限值,我们将全国30个省份2000-2013年的样本分为三组,分别是人均实际GDP小于18561元的低收入组,介于18561元和22721元的中低收入组,以及大于22721元的高收入组。根据York et al.(2003)和Ehrhardt-Martinez(1998)的现代化理论[注]York R., Rosa E.A., Dietz T., “STIRPAT, IPAT and Impact: Analytic Tools for Unpacking the Driving Forces of Environmental Impacts”, Ecological Economics, 2003, 46(3): 351-365;Ehrhardt-Martinez, K., “Social Determinants of Deforestation in Developing Countries: A Cross-National Study”, Social Forces, 1998, 77 (2): 567-586.,本文在模型中引入城市人口规模的平方项,来观察人口城市化对碳排放的非线性影响,从而验证中国省份城市化库兹涅茨(EKC)曲线的存在。其三组的回归结果如表5所示。

表5 人口城市化与碳排放门限回归结果

从城市人口规模变量一二次项系数来看,低收入组与高收入组的城市化与碳排放的关系呈现了显著的库兹涅茨曲线倒U型形状。从而我们得到人均实际GDP小于18561元的低收入省份的拐点是城市人口比重为44.6723%。这说明城市化水平在此前后,城市化先是带来碳排放的增加,增加到一定程度后就开始减少。起初城市化带来碳排放的增加,应该源于人口的城市化会带来高耗能的公共和私人交通的发展,会增加对投入和产出在城乡之间长距离的运输,并伴随着公路、水路、电力等公共网络的发展,这都会带来大量的能源消耗和碳排放[注]Ones, D.W., “How Urbanization Affects Energy-use in Developing Countries”, Energy Policy, 1991,19: 621-630.。但随着城市化进程的推进,市场整合优化了资源配置,提高了能源的使用效率[注]Wang M.R., Wang M.X., Lang L.H., “Reconsidering Carbon Permits Auction Mechanism: an Efficient Dynamic Model,” The World Economy, Wiley Blackwell, 2017, vol. 40(8), pp. 1624-1645.。而且更多的使用清洁能源替代化石能源,并大力推广绿色节能的城市生活理念和方式,碳排放水平开始不断下降。从系数来看,中收入组并不满足倒U型形状,但这个结果不显著。从城市人口密度变量前的系数来看,随着人均实际GDP的增加,城市人口密度对碳排放的弹性是不断变大的,高收入组弹性最大为0.2325。这意味着高收入组城市人口密度每提高一个百分点,碳排放会增加0.2325个百分点,这在0.001水平上是显著的。从所有样本的总体来看,城市人口密度每提高一个百分点,碳排放会增加0.0907个百分点。

对于男女性别比,高收入组的弹性系数与总体一致,都是显著为负。但中收入组的弹性系数为正的1.2939。对于人口自然增长率,高收入组的弹性系数是显著的负值;低收入组的弹性系数与总体一致,都是显著为正。这说明总体人口增加会带来碳排放总量的增加。但由于变量前的系数都很小,如低收入组为0.0342、高收入组为-0.0402,因此说人口增加的碳排放效应并不明显。对于15-64岁的劳动力人口比重,中高收入组与总体都表现为碳排放弹性系数为显著的正值。其中中收入组最大,15-64岁的劳动力人口比重每提高一个百分点,碳排放会增加3.6844个百分点。与之形成对比的是,低收入组的弹性系数为显著的-3.1292。对于大专以上人口,其碳排放的弹性系数,只有中收入组表现为显著的-0.0210,但由于数值较小,因此,受教育程度并不是碳排放的重要影响因素。对于第二一产业的比值,三组及总体都表现为显著的正值,说明工业相对于农业的比重越高,碳排放增加得越多。但从三组来看,随着人均实际GDP的增加,碳排放增加的程度是变小的。如高收入组的弹性系数是0.1724,远低于低收入组的0.5761。对于人均实际GDP,高收入组与总体一致是显著的正值。这说明较快的经济增长会带来碳排放总量的增加。

2. 经济增长门限效应下的城市化生活方式与碳排放

与前述步骤类似,我们确定了门限变量人均实际GDP有两个门限值,分别是0.4972和0.8410,从而将全国30个省份2000-2013年的样本分为三组,分别是人均实际GDP小于16441元的低收入组,介于16441元和23186元的中低收入组,以及大于23186元的高收入组。其三组的回归结果如表6所示。

从家用汽车数的系数来看,中高收入组与总体都是显著的正值。而且从三组的系数来看,随着人均实际GDP的增加,家用汽车数的碳排放弹性系数是不断提高的。最大的是大于23186元的高收入组,家用汽车每提高一个百分点,碳排放会增加0.1930个百分点。这应该源于收入越高的家庭,其购买的汽车排量越大,因此碳排放量会越大。根据已有研究,排量2.5L 以上的汽车的每百公里碳排放几乎是排量1.5L以下汽车的两倍甚至更多。以冰箱为代表的白色家电,三组与总体的系数都是显著的正值。其中低收入组最大为3.5887,而中收入组最小为0.7807。从低收入组到高收入组,呈现了正U型形状。这说明中低收入家庭的城市居民使用的冰箱比较注重节能实用的性质,其能耗和碳排放量较小;而高收入家庭购买使用的冰箱更加注重功能的多样,其功率和碳排放量都会较大。对于城镇居民消费支出,中收入组与总体都是显著的正值,这源于城市居民日常生活的支出主要用于以白色家电和家用汽车为代表的耐用品支出,增加了碳排放;但低收入组的系数是-1.1459,在0.05水平上是显著的。可能的解释是低收入家庭的消费支出更加着眼于节能低碳的实用商品,以减少一次性消费和后续追加的生活成本。此外,高收入组的系数也是负值,但不显著。

表6 城市化生活方式与碳排放门限回归结果

对于男女性别比,高收入组的弹性系数与总体一致,都是显著为负。但低收入组的弹性系数为正的2.6897。对于人口自然增长率,高收入组的弹性系数是显著的负值;中低收入组的弹性系数都是显著为正。但变量前的系数数值很小。对于15-64岁的劳动力人口比重,中高收入组与总体都表现为碳排放弹性系数为正值。而低收入组的弹性系数为显著的负值。对于大专以上人口,其碳排放的弹性系数都较小,且不显著。对于第二一产业的比值,中低收入组及总体都表现为正值,但高收入组的弹性系数是显著的-0.1526。

3. 经济增长门限效应下的城市化形态与碳排放

首先根据门限检验确定人均实际GDP有两个门限值是0.7196和0.8612,从而将全国30个省份2000-2013年的样本分为三组,三组的回归结果如表7所示。

城区建成区面积,三组及总体都是正值,其中高收入组与总体是显著的0.9580和0.4972。这说明城区建成区面积每提高一个百分点,碳排放会增加0.9580和0.4972个百分点。城区建成区是城市人口和产业活动的集聚地,它的扩大会带来城市基础设施建设的增加,从而引起水泥、钢铁等建设材料的规模使用;还会带来城镇居民居住面积的扩大,引发制冷制热等能源的消费增加;增加了城镇居民的通勤距离与时间,造成交通与运输能耗的增加;会使更多的土地由耕地转换为建设用地,由“碳汇”变为“碳源”,这些都会带来碳排放的增加。对于城市设施中的人均公共交通数量,三组及总体的系数都是正值,其中中高收入组显著,分别为0.5142和0.1652。这说明人均公共交通车辆数每提高一个百分点,碳排放会增加0.5142和0.1652个百分点。交通出行是现在城市碳排放的重要组成部分,其中最大的碳源是私家汽车数量的增加。公共交通仍是出行方式的低碳选择。人均公园绿地面积,中低收入组与总体都是显著的负值,其中中收入组为-0.7506,即人均绿地面积每提高一个百分点,碳排放量会减少0.7506个百分点。这说明城市中的绿地仍是较好的碳汇地,可以有效的减少碳排放。

表7 城市化形态与碳排放门限回归结果

对于男女性别比,高收入组的弹性系数与总体一致,都是显著为负。但中收入组的弹性系数为正的2.3394。对于人口自然增长率,中高收入组的弹性系数是显著的负值;低收入组与总体的弹性系数却是正值。对于15-64岁的劳动力人口比重,低收入组、高收入组与总体都表现为碳排放弹性系数为正值。而中收入组的弹性系数为负值,但不显著。对于大专以上人口,其碳排放的弹性系数都较小,也不显著。对于第二一产业的比值,中低收入组及总体都表现为正值,但高收入组的弹性系数是-0.0994,不显著。对于人均实际GDP,中低收入组与总体一致是显著的正值,其中中收入组的系数最大为1.7983,这表明人均实际GDP每提高一个百分点,碳排放增加会高达1.7983个百分点。

三、研究结论与启示

基于2000-2013年的省级面板数据,本文通过构建门限回归模型,从人口城市化、城市化生活方式和城市化形态等角度综合研究了不同收入组别的省份城市化与碳排放的关系。研究发现:

第一,城市人口规模与碳排放的关系,人均实际GDP小于18561元的低收入省份呈现库兹涅茨曲线倒U型形状,拐点是城市人口比重为44.6723%。城市人口密度对碳排放的弹性,人均实际GDP大于22721元的高收入省份最大为0.2325。因此,对于低收入省份,应当加快推进城市化和工业化进程,科学制定人口的城市化规划方案,引导和安排农村人口合理的向城市转移,使得城市人口比重尽快越过拐点,从而在收获集聚经济效应和经济增长的同时促进碳减排。而对于高收入省份,加强城市人口空间分布的管理和调整,降低城市人口密度,才能减少碳排放。

第二,家用汽车数的碳排放弹性系数,人均实际GDP大于23186元的高收入组最大为0.1930。以冰箱为代表的白色家电,其碳排放弹性系数都是显著的正值,最大值是人均实际GDP小于16441元的低收入省份的3.5887。因此,针对排量较大的家用汽车的消费和支出,应该加收环保碳税,从而体现“污染者付费”的规制原则。而针对白色家电等耐用消费品,应该借助政策设计或者定额补贴措施,引导社会大众的消费支出向低能耗和低排放的方向倾斜,培养和树立低碳消费和绿色生活的理念,从而实现低碳行为方式。另外,政府还应采取措施鼓励家电企业对低碳产品的研发和创新,合理提高能效等级标准,倒逼家电企业进行低碳技术创新[注]王明喜、鲍勤、汤铃、汪寿阳:《碳排放约束下的企业最优减排投资行为》,《管理科学学报》2015年第6期。。

第三,城区建成区面积、人均公共交通车辆的碳排放弹性系数都是正值。其中人均实际GDP大于23659元的高收入组,城区建成区面积每提高一个百分点碳排放会增加0.9580个百分点,人均公共交通车辆每提高一个百分点碳排放增加0.1652个百分点。人均公园绿地面积的碳排放弹性系数,介于20536元和23659元的中收入组为-0.7506。因此,城市化过程中应该适当限制城区建成区面积的扩展,合理制定人均用地和容积率指标,特别是高收入省份。理论上,也应该减少人均公共交通车辆,但考虑到城市交通出行最大的碳源应是私家汽车数量的增加,因此,结论是应该增加新能源电动汽车为代表的公共交通车辆比重,使公共交通体系更加低碳化。同时,应当合理规划城市空间布局,见缝插针式的增加公园绿地等碳汇面积。

第四,总体上来看,男性比重越大,碳排放会越少;人口增加会带来碳排放增加。15-64岁的劳动力人口比重越大,碳排放会显著增加;第二一产业的比值越大,中低收入的碳排放会显著增加;经济增长是碳排放增加的显著因素。“二胎”政策放开带来的人口增加产生的碳排放效应是否显著,值得进一步研究;人口老龄化对碳排放的影响机理也值得继续研究。此外,受教育程度并非碳排放的重要影响因素。