榆中贝母的特征及其研究现状

2019-01-19车小龙张珊

车小龙 张珊

摘要:指出了榆中贝母(Fritllaria yuzhongensis G. D. Yu et Y.S.Zhou)属于百合科贝母属多年生药用草本植物,主要分布于甘肃兴隆山自然保护区,具有镇咳,祛痰,润肺,抗炎的功效。国内外对榆中贝母的单面描述比较零散,缺少全面系统性的总结性报道。为此,通过查阅国内外文献,分析总结了榆中贝母的特征及研究现状,主要从其基本形态、花粉形态与叶表皮特征、生态学鉴定、地理分布与其生长环境和种子发芽规律等方面进行了综述,并对相关研究方向进行了展望,以期为榆中贝母在“川贝”药用植物资源保护与开发利用提供基础依据。

关键词:榆中贝母;形态特征;研究现状

中图分类号:Q949

文献标识码:A

文章编号:1674-9944(2019)24-0056-03

1 引言

榆中贝母(Fritllaria yuzhongensis G.D.Yu et Y.S.Zhou)属于百合科贝母属的多年生草本。贝母属的大多数植物的鳞茎可作中药材贝母入药,味辛、性平,具有化痰止咳、清热润肺等功效,主治伤寒烦热、虚寒咳嗽、淋沥邪气、喉痹、疝症等证[1]。不同种类贝母植物所含生物碱及功效存在差异,因此要用功效也有差异[2],榆中贝母鳞茎是中药“川贝”主要来源之一,具有镇咳、祛痰、抗炎、抑菌的功效[3],是一种重要的药用植物。本文主要对榆中贝母的基本形态特征、地理分布与其生长环境和种子发芽规律等方面的研究进展进行了报道,分析了其发展现状,并对相关研究方向进行了展望,以期为榆中贝母在“川贝”药用植物资源保护与开发利用提供基础依据。

2 榆中贝母基本特征

2.1 榆中贝母形态特征

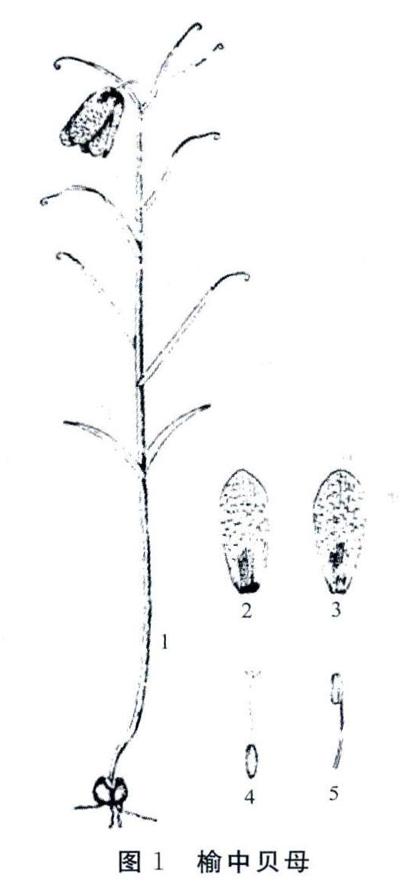

榆中贝母(Fritllaria yuzhongensis G.D.Yu et Y.S.Zhou),百合科,贝母属多年生草本(图1)。植株35~53 cm,鳞茎卵球形,直径7~13 mm;鳞片少(2~3枚),白色,肉质,茎纤细无毛。具6~9枚叶,最下面2枚对生,其余散生或对生,线形或近钻状,除最下面一对叶子外,先端均呈丝状并强烈卷曲。花较小,内花被片较狭,宽10~12 mm;柱头裂片较短,长2~2.3 mm,易于区别。花单生(极罕2朵),俯垂,钟形,黄绿色,稍具紫色方格斑;苞片叶状,3枚或有时2枚,比叶小,先端通常强烈卷曲;花梗长7~10 cm;花被片外轮3枚近矩圆形或倒卵状矩圆形,长2.2~2.7 cm,宽8~9 mm,先端钝,具13条脉;内轮3枚矩圆状倒卵形,与外轮花被片近等长,宽10~12 mm,先端钝,具17条脉;蜜腺窝多少明显;雄蕊长14~17 mm;花丝几乎不具小乳突,比花药长2~3倍;花药近基着;花柱长10~13 mm,柱头裂片长2~2.3 mm[4-6]。

榆中贝母与贝母属其他植物的形态特征差异为:叶状苞片先端通常卷曲;花被片具较规则的紫色方格斑,内轮花被片倒卵形或倒卵状矩圆形;蜜腺窝在背面明显突出[7]。

2.2 生长发育特点

根据观察研究,榆中贝母由种子播種到开花结果,一般需5年左右的时间,其生活周期较长。从第一年9月中下旬播种至翌年8月苗枯为止,植株只生长一片针形叶;第2个生活年,地上部分生长出一片较宽的条形叶;植株生长到第3年,在3月下旬至4月上中旬当气温在2~5℃时出苗,地上部分生有3片披针形叶,植株开始形成明显的地上茎;第4年个生活年,4月下旬至5月,气温达10℃时植株生长茂盛,地上茎叶片可达6~9片,少数植株顶端生一花,但不结实,叶片和苞片均为条形,顶端丝状并强烈卷曲,能攀缠到附近的植物体上,具有防止植株倒伏的作用;第5个生活年,根、茎、叶、花、果实均已发育齐全,6月上旬气温约10~15℃时开花结果,7月下旬或8月下旬果实成熟,地上部分也随着枯死倒苗,到8月中旬气温下降,新芽分化完成,鳞茎又开始进入休眠期[8,9]。每年全生育期约100~120 d,是一种生育期短暂的类短命植物[1O]。

2.3 花粉形态与叶表皮特征

花粉的大小(28. 8~41.3)35.3 μm×55.3(50.0~62.5)μm,网状纹饰;网眼大于网脊,多角形或类圆形,最大直径约1.3μm;网脊特征为1~2行颗粒,成串珠状排列,宽0. 58μm,沟宽11. 4μm[]。

叶表皮细胞形状为长方形,垂周壁多平直,端壁直或微倾斜。叶表皮有鳞片状蜡质无规则型,气孔两端角质层加厚明显,呈粗索状,外拱盖内缘平滑;气孑L大小为89.8μm×47.7 μm气孔数目为34.3个/mm2[11]。

2.4 榆中贝母生态学鉴定

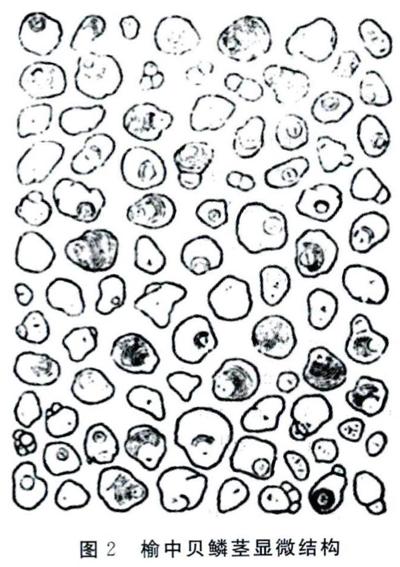

显微特征:鳞茎淀粉粒单粒呈广卵形、圆三角形、长椭圆形、类贝壳形、类方形或肾形,边缘较平整或稍有不规则凹凸,有的一边平截或有突起,有的小端稍尖;直径3~45 μm,长约至53 μm,脐点不明显,细小,点状、三叉状、人字状、短缝状,多位于较小段,有的偏于侧边,层纹大多不明显,有的隐约可见,细密。复粒较少见,由2~4分粒组成。半复粒稍多,脐点2~3个,分隔明显或隐约可见,另有分粒与半复粒组成的颗粒。多脐点单粒易见,脐点2~5个,细点状[12]。榆中贝母鳞茎的显微特征可以用于鉴定其与其他贝母属的植物(图2)。

3 榆中贝母地理分布与其生长环境

3.1 分布状况

除甘肃榆中外,青海(循化)、宁夏(泾源、隆德)均有分布,主要分布于甘肃兴隆山自然保护区。保护区有2处呈“带状”分布的榆中贝母资源。其中,一处位于保护区东南方向的上庄保护站黄崖沟梁至马唧山保护站香水沟一带,分布在中坡位区域,坡向东北,坡度在20~30°的半山腰处,海拔2885~3210 m,植物种群平均密度为0. 12株/m2。另一处位于保护区中部偏西北方向的西凡沟嘹望台至官滩沟东沟脑白马池山梁一带,属于马唧山、麻家寺、官滩沟3个保护站的交接地带,海拔3100~3206 m,南北坡均有分布,植物种群平均密度0. 16株/m2[9]。

该种于1981年由兰州医学院周印锁发现定名,模式标本采自兴隆山保护区麻家寺站,海拔3500 m,现存中国科学院植物研究所[12]。

3.2 生长环境

榆中贝母生境特殊,分布区的土壤为亚高山灌丛草甸土,质地疏松,结构良好,腐殖质层厚度5~10 cm,土壤深度70~90 cm,养分含量丰富,性喜冷凉,湿润的条件,耐寒。周围伴生有高山绣线菊(Spiraea alpinaPall),毛白银露梅(Potentilla glabra Lodd.),沙棘(Hippophae thamnoides Llnn.)等灌丛植物。据调查,榆中贝母被高山绣线菊包围在中央,其呈丝状卷曲的叶缠绕在高山绣线菊枝条上防倒伏,并高出绣线菊2~3cm以利于充分吸收光能。因此,低矮的灌木对榆中贝母的采光、遮阳、抗倒伏、抗风性具有一定作用[9]。这说明榆中贝母在生长环境中需要伴生植物,因此在人工栽植培育时,适当的栽植一些低矮灌木可提高榆中贝母的成活率。

4 榆中贝母种子发芽规律

贝母在自然条件下种子休眠期长,出苗率低,从种子萌发、生长到商品鳞茎的大小,一般需要5a左右的时间[11]。榆中贝母生境特殊,资源稀少,人工培育成本高,难度大[10]。因此,对其种子发芽规律的研究可以缩短贝母的生长周期。张耀甲等[8]对榆中贝母种子发芽规律进行了研究,选取采自马咖山海拔3000 m地带所产贝母的果实,将种子分成两组进行对比试验,得出榆中贝母是类短命植物,生育期短,其种子有后熟现象,具有形态后熟与生理后熟两个阶段。因此,需要经过一定时期的低温处理,才能完成后熟过程,解除休眠,促使种子发芽。榆中贝母完成形态后熟过程的最佳温度是7℃左右,原胚发育成熟需要经过100 d以上的低温处理,继续在7℃低温下处理70 d以上才能完成生理上后熟作用。总之,榆中贝母种子休眠时间长,种子需要经过170 d以上的低温处理才能萌发[8]。所以,在培育过程中掌握合适的温度范围和低温处理的时间,可以提高榆中贝母的出苗率和缩短栽培年限。

5 展望

贝母属药用植物种类繁多,形态相似,致使入药、流通等比较混乱,因此,开展资源分类鉴定十分必要。目前对榆中贝母的鉴定仅限于形态学鉴定[12],在今后可以进行化学成分鉴定和分子标记鉴定的研究,使其达到高效、高精度的区别于其他贝母属植物。

贝母属药用植物种类繁多,不同种类的药用成分及功效存在差异。榆中贝母主要药用成分生物碱种类为川贝酮碱,梭砂贝母酮碱,贝母乙素,西贝素,贝母甲素,贝母辛,垂茄次碱13],主要功效为镇咳、祛痰、抗炎、抑菌[14]。为更好地利用贝母的药用价值,对于其他化学成分如萜类、多糖类、皂苷类等分离的研究还有待进一步深入。

榆中贝母植物生长缓慢、繁殖系数低,导致其野生资源蕴藏量急剧下降,有研究表明贝母人工栽培的药效与野生相当[2]。因此,在今后研究中除了就地保护野生资源外,还应该进行大量人工栽培和组织培养方面研究,充分解决野生资源日渐稀少和市场需求量逐年增加的供需矛盾。

参考文献:

[l]肖培根,姜艳,李萍,等.中药贝母的基原植物和药用亲缘学的研究[J].植物分类学报,2007, 45(4):473-487.

[2]陈虞超,郭生虎,关雅静,等.贝母属药用植物研究进展[J/OL].分子植物育种:1- 11[2019 - 03 - 26].http://kns.cnki.net/kc-ms/detai1/46.1068.S.20181119.1335.004.html.

[3]陈泓竹,张世洋,黄雅彬,等.平贝母和川贝母总生物碱含量及其镇咳,抗炎作用比较研究[J].食品工业科技,2017,38(15):64~67.

[4]陈心启,余国奠,周印锁.甘肃贝母属新植物[J].云南植物研究,1985(2):146~150.

[5]王春玲,裴应泰,张珊,产自兴隆山自然保护区且以该地区命名的植物资源[J].林业科技通讯,2019(2):73~75.

[6]罗毅波,陈心启,中国横断山区及其邻近地区贝母属的研究(一)——川贝母及其近缘种的初步研究[J].植物分类学报,1996(3):304~312.

[7]張耀甲,程林,甘肃贝母属植物分类学研究[J].兰州大学学报,1998(2):88~95.

[8]张耀甲,王红梅,周瑞莲.甘肃马唧山地区榆中贝母(Fritillariayuzhongensis)的生态学特性及种子发芽规律的初步研究[J].生态学报,1992(2):155—160.

[9]裴应泰,潘世成,孙杉.等.甘肃兴隆山自然保护区榆中贝母资源现状及保护措施[J].林业科技通讯,2017(6):50~51.

[10]王香亭,甘肃兴隆山国家级自然保护区资源本底调查研究[M].兰州:甘肃民族出版社,1996.

[11]张耀甲,程林,安旺盛,甘肃贝母属植物花粉形态与叶表皮特征的研究[J].兰州大学学报,1 998(4):138~l40,142~145.

[12]周印锁,徐国钧,徐珞珊,等,中药贝母类的研究——V.甘肃产榆中贝母、陇南贝母的显微鉴定[J].南京药学院学报,1986(1):63 ~64.

[13]曹新伟,张萌,李军,等.川贝母生物碱类成分的研究[J].中草药,2009,40(1):15~17.

[14]赵婉,姜海,王知斌,等,贝母属植物的药理作用概述[J].上海中医药杂志,2018·52(11):97~100.

收稿日期:2019-10-17

基金项目:2015年度甘肃省科技支撑计划项目(编号:1504NKCA063)

作者简介:车小龙(1992-),男,主要从事林业工程研究。

通讯作者:张珊(1991-),女,硕士研究生,助理工程师,主要从事森林培育工作。