唐初明堂設計理念的變化*

2019-01-19吕博

吕 博

一、 引言: 明堂研究小識

有關儒家禮制建築“明堂”的建設,由古至今,向來是聚訟紛紜的話題。黄帝合宫、唐虞五府、夏後世室、殷重屋、周明堂成爲了一種玄遠飄渺的歷史記憶。明堂形制、功能是一個複雜的經學問題,有關明堂是宗廟之所,還是祭天之所?是布政之宫,還是太學辟雍?是九室還是五室?漢唐間的禮學名家都試圖廓清這一問題。

清代以來,隨着考據學的興起,惠棟、俞樾、秦蕙田、黄以周等禮學名家也曾試圖解決此問題。王國維、顧頡剛等歷史學家也曾就此問題進行過深入的探討。[注](清) 戴震: 《戴震文集》卷二《明堂考》,北京: 中華書局,1980年,第24—25頁;《戴震全書》第五册,合肥: 黄山書社,1995年,第438頁。(清) 阮元: 《揅經室續集》卷一《明堂圖説》,北京: 中華書局,1985年,第8—9、15頁。(清) 孫詒讓: 《周禮正義》卷八四,北京: 中華書局,第3452—3454頁。(清) 汪中: 《述學·明堂通釋》,臺北: 世界書局,1972年。(清) 阮元: 《揅經室集》卷三《明堂論》,北京: 中華書局,1993年。(清) 秦蕙田: 《五禮通考》卷二四《吉禮二十四·明堂》,光緒本。(清) 黄以周: 《禮書通故》卷一五《明堂禮通故》,北京: 中華書局,2007年。王國維: 《明堂廟寢通考》,見《觀堂集林》,北京: 中華書局,2004年。劉師培: 《周明堂考》,見《劉申叔先生遺集》,南京: 江蘇古籍出版社,1997年。顧頡剛: 《明堂》,見《史林雜識初編》,北京: 中華書局,1963年,第146—149頁。吕思勉: 《先秦史》第13章第3節,上海古籍出版社,2003年。張一兵: 《明堂制度研究》,北京: 中華書局,2005年;《明堂制度源流考》,北京: 人民出版社,2007年。詹石窗: 《明堂思想考論》,《中國哲學史》2000年第4期。葛志毅: 《明堂月令考論》,《求是學刊》2002年第5期。邱静綺: 《明堂制度研究》,臺灣中央大學碩士學位論文,2005年。薛茜: 《漢代的明堂制度——兼明堂制度源流概述》,蘭州大學碩士學位論文,2011年。秦娟: 《〈禮記·明堂位〉研究》,曲阜師範大學碩士論文,2012年,等等。最近,薛夢瀟利用了考古材料,也就此問題做了進一步的梳理。[注]參見薛夢瀟: 《周人明堂的“本義”、重建與經學想像》,《歷史研究》2015年第6期,第22—42頁。不過,要準確回答明堂究竟是什麽?或者是原始明堂究竟是什麽?似乎還是一個晦澀難明的問題。王國維就曾説:“古制中之聚訟不決者,未有如明堂之甚也”。[注]參見王國維: 《明堂廟寢通考》,《觀堂集林》,石家莊: 河北教育出版社,2003年。造成這種情形是由於漢儒的闡説,明堂在儒生們的闡釋過程裏被“疊加”了衆多的象徵意義。如何去除裝飾,還原明堂本質,似乎也是一個難度頗大的問題。比如,像《考工記》這樣的文獻,究竟是漢儒對於周制的想像,還是確屬周代制度?就現在已發掘的周代建築而言,也没有完整的一座能和文獻完全對應。要想進一步研究這個問題,恐怕有待經過艱苦的探索。明堂呈現的問題似乎從來都不是一種建築實體,而是一種學術闡説。

從周到漢,迄至隋唐,儘管明堂屢次建成,但從來都没有遵循同一形制。[注]有關魏文帝的明堂,可參《晉書》卷一九《禮志上》,北京: 中華書局,1974年,第586—587 頁。平城北魏明堂的研究,可參王銀田、曹臣明、韓生存: 《山西大同市北魏平城明堂遺址1995年的發掘》,《考古》2001年第3期;王銀田: 《北魏平城明堂遺址研究》,《中國史研究》2000年第1期。明堂一直存在於禮學名家的“復古”詮釋裏,“古”究竟是什麽?言人人殊。儒生們借助“古”,給一座想像中的禮制建築,增飾了衆多象徵意義。

不過,從明堂的設計理念裏,儒生們也逐漸進行了一些調和,達成一些共識。這點在隋唐明堂的建設當中,就開始凸現出來。明堂作爲儒家理念的最高實踐儀制之一,是統治者踐行奉天承運、調理四時、布恩施政的神聖空間。因是,即便明堂大禮號稱難治,但由漢到唐的統治者們,對明堂的興趣卻未曾稍衰。歸根結底,是因爲明堂的建設,象徵着儒家“聖王”理念,一旦明堂建設成功,皇帝作爲古代聖王的形象便會深入人心。

二、 自我作古: 唐太宗貞觀年間關於明堂形制的争論

唐初的政治議題,集中在總結隋亡教訓。如何超越隋代是當時政治話語當中常見的内容。當然這種超越不只停留在人口、經濟等方面,就是禮制建設,也是其中的主題。因此,如何建成隋代未竟的明堂,成了唐初禮學家們重點關注的禮儀難題。

貞觀五年(631),太宗將造明堂。但從此時起,有關明堂建設的争論,就呈現出各执己見的局面。衆多禮學名家都參與到有關明堂形制的討論中來。此時,集中的議題是對歷代明堂設計理念的取捨。[注]王溥: 《唐會要》卷一一《明堂制度》,上海古籍出版社,2006年,第312頁。

從孔穎達的上表來看,禮部尚書盧寬、國子助教劉伯莊等人,主張復原黄帝明堂。[注]《唐會要》卷一一《明堂制度》,第312頁。但事實上,所謂黄帝明堂無可究迹,只不過是漢武帝時公玉帶所上的黄帝明堂圖紙,由漢武帝最先在汶水上建成。明堂建設與封禪一樣,本是武帝欲尊儒術的重要禮制實踐。不過,在武帝即位之初,因竇太后崇尚黄老之術,反對儒家學説,所以明堂尚未動工。直至竇太后死,明堂建設才正式提上日程。濟南人公玉帶上黄帝時明堂圖,後世已亡。有賴於《漢書》卷二五《郊祀志》的保存,現在才得以了解漢武帝汶上明堂形制的大貌。[注]參《漢書》卷二五《郊祀志第五下》,第1243頁。關於漢代明堂的研究,詳參藤川正數: 《明堂制について》,《漢代における禮學の研究》,東京: 風間書房,1985年;徐復覌: 《〈吕氏春秋〉及其對漢代學術與政治的影響》,《兩漢思想史》第2卷,上海: 華東師範大學出版社,2001年;黄金山: 《漢代“明堂” 考析》,《中國史研究》1991年第1 期;張鶴泉: 《東漢明堂祭祀考略》,《咸陽師範學院學報》2011年第1期;張一兵: 《明堂制度研究》,北京: 中華書局,2005年;《明堂制度源流考》,北京: 人民出版社,2007年。

孔穎達在反對盧寬等人主張的同時,提出了自己的觀點。其一,明堂應當是基上堂,樓上觀,不得堂樓觀三者錯置;其二,他認爲儉樸尚質是聖王的品質,“飛樓駕迫,綺閣淩云”的奢靡之制,不是古代聖王的作爲;第三,漢武帝所建明堂,源於方士之説,不可祖法,更何況盧寬等對汶上明堂的理解有誤。盧寬等主張明堂“上層祭天,下堂布政”,但孔穎達認爲應該合二爲一,所謂:“是以朝覲祭祀,皆在廟堂”,豈有“樓上祭祖,樓下視朝?” 他認爲明堂建設,屬於国之大典,不可不慎。[注]以上引文皆出自(宋) 王溥: 《唐會要》卷一一《明堂制度》,上海古籍出版社,2006年,第312頁。

可能由於魏徵參與過《隋書》的編纂,所以他有關明堂的看法,明顯地借鑒過隋代禮學家牛弘的主張。[注]牛弘有關明堂的主張,可參見《隋書》卷四九《牛弘傳》,第1300—1305頁。魏徵認爲明堂的基本形制,可以把握,無非是“上圓下方,複廟重屋”,儒生們雖持異見,不過是殊途同歸而已。“孝因心生,禮緣情立”,而建築是表達情感,展示孝敬的重要方式。緣情制禮,因時而作即可,没必要糾纏於繁文縟節。

與孔穎達不同,魏徵回憶了魏晉南朝以來的明堂建設,就明堂質與文的理念提出了自己的看法。[注]《唐會要》卷一一《明堂制度》,第312頁。他認爲以往的明堂建設、祭祀、設計理念或多或少地存在缺陷,或有如蔡邕則“至理失於文繁”,或有如裴頠則“大體傷於質略”。[注]因隋代牛弘曾援引論證,所以蔡邕、裴頠關於明堂形制的主張,可參《隋書》卷四九《牛弘傳》(第1300—1305頁)。因此,他提倡聖人如要制禮作樂,應當“隨時通變”。至於明堂建設的具體形制,如“高下廣袤之規,幾筵尺丈之度”則“因事制宜,自我而作”即可,没必要拘泥於古。牛弘曾指出明堂若能建成,就能“弘風布教,作范於後矣”。魏徵同樣也有類似的看法,認爲如果唐太宗能廓清歷經千載的疑慮,建成明堂,就可以“爲百王之懿範”,就能“不使泰山之下,惟聞黄帝之法;汶水之上,獨稱漢武之圖”,在帝王的功業塑造上可與漢武帝比肩齊觀。明堂的設計、建設,意在突顯一種當今皇帝邁越漢武,比擬於古代“聖王”的新相。

即便明堂的建設,具備塑造皇帝形象的重要意義,但在此次討論之後,明堂的建設依然擱置。直至貞觀十七年(643),禮學名家顔師古又重新提出了有關明堂的建設意見。他的主張亦别具特色。

如所周知,顔師古在經學問題上向來是不“空守章句,但誦師言”。[注]《唐會要》卷一一《明堂制度》,第313頁。他主張拋開舊儒注解,回歸古典舊本。貞觀十七年,顔師古考察了古代諸家議論,旗幟鮮明地主張明堂實爲路寢,是布政之宫殿,而非祭祀之宗廟。之所以後世對明堂的功能産生争論,實由嬴秦焚書坑儒,禮經淹没之故。[注]《唐會要》卷一一《明堂制度》,第313頁。顔師古的這種經學傾向,似乎帶有古文經的色彩。所以顔師古的基本做法是否定漢晉舊儒傳注,直承先秦禮儀經典,闡述他的理解與主張。在立論完成之後,他又反駁了舊儒幾種有關明堂是宗廟的看法。他認爲舊儒們的主張自相矛盾,尤其是關於明堂究竟建於都城的何處,史無依憑。顔師古既然主張明堂是路寢、宫殿,所以他主張明堂不應建設在“三里之外,七里之内,丙巳之地”,而應當靠近宫殿。而他的這種看法,後來有可能正是武則天在洛陽爲明堂選址的依據。顔師古同樣回顧了自古以來的明堂製作,他比魏徵更進一步,認爲:“兩漢以前,高下方圓,皆不相襲,惟在陛下,聖情創造。”[注]《唐會要》卷一一《明堂制度》,第314頁。魏徵與顔師古的主張,似乎表明了唐代有關禮制建設的一種歷史傾向,就是皇帝的“自爲節文”與“自我作古”的制禮舉動。看似是在討論禮制建設,實則也表達了他們相近的君主觀。

從貞觀六年到貞觀十七年,有關明堂建設的討論長達十二年,儘管禮學名家紛紛參與,但明堂並未從紙面規劃變爲開工實踐。

三、 五室與九室: 唐高宗在位期間的明堂設計

唐高宗永徽二年(651),以國家政令的形式,頒布了有關明堂建設的詔書:

永徽二年七月二日詔:“朕聞上元幽贊,處崇高而不言;皇王提象,代神功而理物。是知五精降德,爰應帝者之尊;九室垂文,用紀配天之業。合宫、靈符,創宏規於上代;太室、總章,標茂範於中葉。雖質文殊制,奢儉異時,然其立天中,作人極,布政施教,歸之一揆……今國家四表無虞,人和歲稔,作範垂訓,今也其時……”[注]《唐會要》卷一一《明堂制度》,第314—315頁。

詔書在設計理念層面闡述了關於明堂質與文、奢與儉、布政與施教功能是否合二爲一的若干意見。高宗不泥於古、禮緣情立、因時而作、自爲節文、垂範後世的主張,集中踐履了魏徵、顔師古的理念,總結了貞觀六年以來的討論。但高宗有關明堂的設計理念,在具體操作時,還是難以擺脱徵詢儒生的窠臼。詔書又云:

宜令所司,與禮官學士,考核故事,詳議得失,務依典禮,造立明堂。庶曠代闕文,獲申於兹日,因心展敬,永垂於後昆。其明堂制度,宜令諸曹尚書、及左右丞侍郎、太常、國子監、秘書官、弘文館學士,同共詳議。[注]《唐會要》卷一一《明堂制度》,第315頁。

與貞觀年間的明堂設計相比,高宗時期皇帝親自參與到明堂設計理念的決斷中去,是這一時期禮制建設的顯著特點。

不過,即使親自參與,但有關明堂形制的争論仍然是一波未平一波又起。高宗時期,又遇到了貞觀年間尚且没有處理的問題。首先面臨的問題是,明堂是建九室,還是五室?禮學專家各執主張:

太常博士柳宣依鄭玄議,以明堂之制,當爲五室。前内直丞孔志約獻狀,據《大戴禮》及盧植、蔡邕等議,以爲九室。曹王友趙慈皓、秘書丞薛文思等各進明堂圖樣。[注]《唐會要》卷一一《明堂制度》,第315頁。

九室、五室的争論,還是東漢禮學名家争論的陳舊問題。柳宣、孔志約的争論,來自鄭玄、蔡邕的不同主張。鄭蔡二人有關明堂的分歧,在對《明堂月令》篇目的討論中就呈現了出來:

今《明堂月令》者,鄭玄云:“是吕不韋著,《春秋十二紀》之首章,禮家鈔合爲記。”蔡邕、王肅云:“周公所作。”[注]《隋書》卷四九《牛弘傳》,第1302頁。鄭玄《三禮目録· 月令》稱“後人因題之名曰《禮記》,言周公所作”(孔穎達: 《禮記正義》卷一四,阮元校刻: 《十三經注疏》,第1352 頁);陸德明《經典釋文》卷一一 《禮記音義》亦曰:“(《月令》) 蔡伯喈、王肅云周公所作”(上海古籍出版社,2013年,第687頁)。

起初,有關明堂的争論應當是源自今古文的争論。今古文争論實質原因是因爲焚書坑儒,先秦的經典不存。許慎羅列了《大戴禮》《明堂月令書》《周禮》和講學大夫淳于登之説,認爲明堂“今《禮》、古《禮》各以其義説,無明文以知之”。[注](清) 陳壽祺: 《五經異義疏證》卷中《明堂制》,上海古籍出版社,2012年,第84—85頁。不過,按照《通典》的記載,鄭玄的學説來自馬融,而馬融的學説則源自《小戴禮記》:

而戴聖又删大戴之書,爲四十七篇,謂之《小戴記》。馬融亦傳小戴之學,又定《月令》《明堂位》,合四十九篇。鄭玄受業於融,復爲之注。[注]《通典》卷四一《禮序》,第1120頁。

鄭玄有關明堂五室主張的原始依據,部分還保存在《五經異義》等文獻當中,帶有濃厚五行、緯學色彩:[注]鄭玄的祭祀學説帶有緯學色彩,前人已有研究,參見間島潤一: 《鄭玄的祀地思想和大九州説》,中村璋八編: 《緯學研究論叢—悼安居香山博士》,平河出版社,1993年。

1. 水木用事,交於東北;木火用事,交於東南;火土用事,交於中央;金土用事,交於西南;金水用事,交於西北。周人明堂五室,帝一室,合於數。

2. 《尚書帝命驗》曰:“帝者承天立五府,赤曰文祖,黄曰神升,白曰顯紀,黑曰玄矩,蒼曰靈府。”鄭玄注曰:“五府與周之明堂同矣。”

3. 《孝經援神契》曰:“明堂者,上圓下方,八窗四達,布政之宫。”《禮記盛德篇》曰:“明堂四户八牖,上圓下方。”《五經異義》稱講學大夫淳于登亦云:“上圓下方。”鄭玄同之。是以須爲圓方。

4. 唯祭法云:“周人禘嚳而郊稷,祖文王而宗武王。”鄭玄注曰:“禘郊祖宗,謂祭祀以配食也。禘謂祭昊天於圜丘,郊謂祭上帝於南郊,祖、宗謂祭五帝五神於明堂也。”

5. 鄭玄以爲明堂在國之陽,與祖廟别處。

從以上文獻記載,可以明晰鄭玄有關明堂的一些基本主張,鄭玄主張明堂五室,以此爲周制。而九室好像是吕不韋作《春秋》時所作。[注]鄭玄《駁五經异義》云:“九室三十六户七十二牖,似秦相吕不韋作《春秋》時説者所益,非古制也。”(《五經异義疏证》,第104頁)同時,鄭玄認爲明堂的形制應當是上圓下方。不過,五室的形制究竟如何,依然存在争論。戴震、阮元和孫詒讓從鄭説,主張五室四隅説。[注](清) 戴震: 《戴震文集》卷二《明堂考》,第24—25頁;(清) 阮元: 《揅經室續集》卷一《明堂圖説》,第8—9、15頁;(清) 孫詒讓: 《周禮正義》卷八四,第3452—3454頁。清代學者俞樾、金鄂和王國維,雖主“五室”,但佈局則呈兩兩相背的“四正”模式。這裏姑且不討論五室的形制究竟如何。我們認爲鄭玄關於明堂五室的主張是爲了配合他關於六天的學説。[注]參考小島毅: 《郊祀制度の変遷》,《東洋文化研究所紀要》108(東京,1989),第123—219頁;金子修一: 《中国古代皇帝祭祀の研究》,東京: 岩波書店,2006年;渡邉義浩: 《後漢における“儒教國家”の成立》,第143—187頁;較新的研究成果可參考朱溢: 《事邦國之神祇: 唐至北宋吉禮變遷研究》,上海古籍出版社,2014年;趙永磊: 《北朝至隋唐國家祭祀形成研究》,北京大學博士研究生學位論文,2017年。

鄭玄有關六天與明堂的學説集中見於《禮記注疏》卷三四《大傳》:

凡大祭曰禘,自由也。大祭,其先祖所由生,謂郊祀天也。王者之先祖,皆感大微五帝之精以生,蒼則靈威仰,赤則赤熛怒,黄則含樞紐,白則白招拒,黑則汁光紀。皆用正歲之正月郊祭之,蓋特尊焉。孝經曰: 郊祀后稷以配天,配靈威仰也。宗祀文王於明堂以配上帝,謂汎配五帝也。

卷四六《祭法》:

禘郊祖宗,謂祭祀以配食也。此褅,謂祭昊天於圜丘也。祭上帝於南郊曰郊,祭五帝五神於明堂曰祖宗。祖宗,通言爾。下有禘郊祖宗。孝經曰: 宗祀文王於明堂,以配上帝。明堂,月令春曰: 其帝大昊,其神句芒;夏曰: 其帝炎帝,其神祝融;中央曰: 其帝黄帝,其神后土;秋曰: 其帝少昊,其神蓐收;冬曰: 其帝顓頊,其神玄冥。[注]見鄭玄注、孔穎達疏: 《重刊宋本十三經注疏附校勘記·禮記注疏》卷三十四《大傳》、卷四十六《祭法》。

從上可以看出,鄭玄所主張的五室與五天帝是互爲證明的學説,五帝各爲一室。

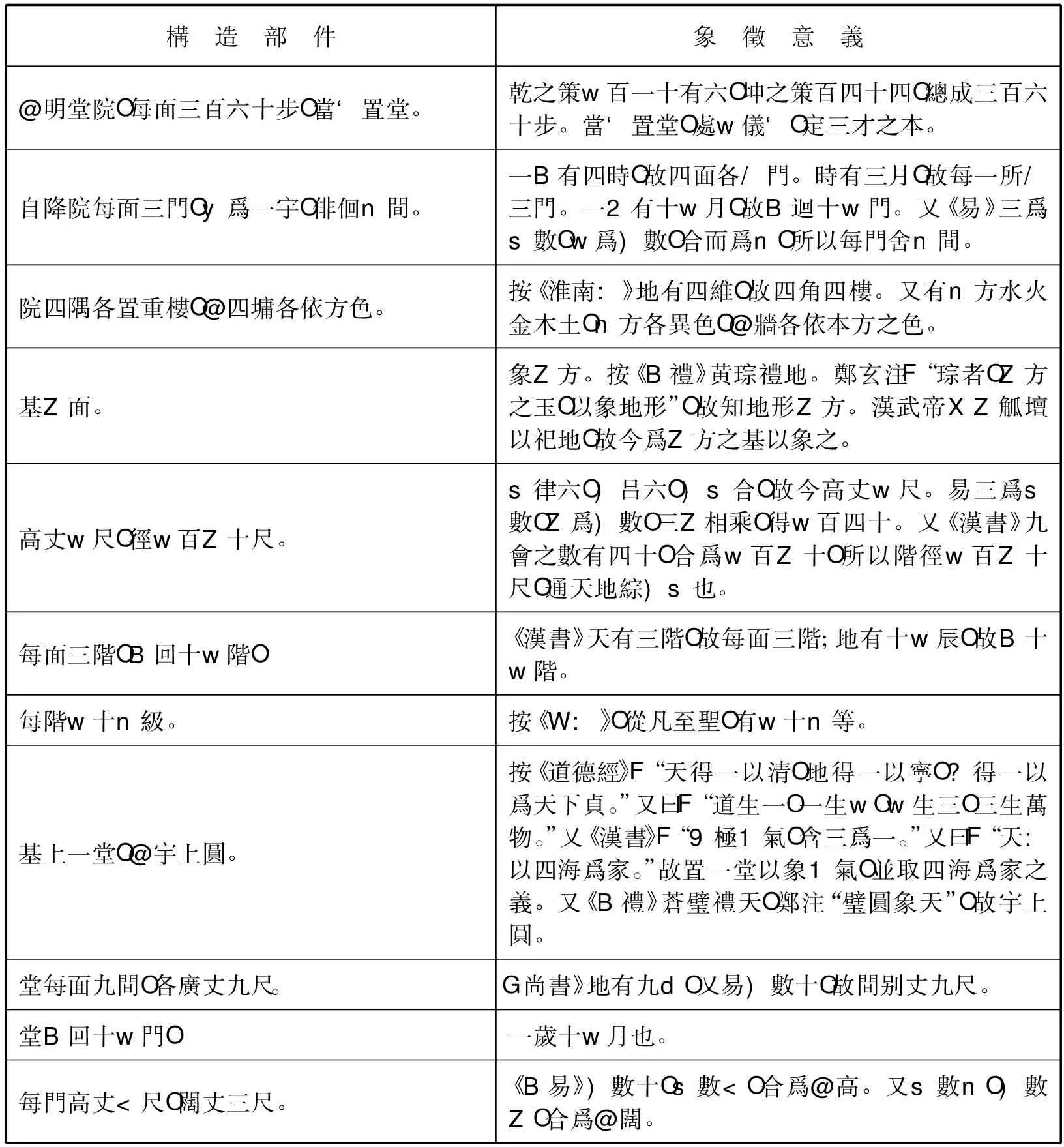

圖一 五室、九室明堂圖

蔡邕《明堂月令論》曰:“九室以象九州。”[注]《全後漢文》卷八,第903 頁。後世的經學家,認爲九室的佈局是在鄭玄“五室”的基礎上,四角再接四室。

蔡邕認爲“明堂者,所以宗祀其祖以配上帝也。……故雖有五名,而主以明堂也”,王肅繼承了這種學説,大致是與他關於“一天”説的主張是相配合的。我認爲建五室還是建九室只是表象,其核心問題還是還是在於國家祭祀是采用六天説或一天説。如所周知,在唐代武德年間有關明堂祭祀的祠令中,采取的是鄭玄的六天説,明堂祭祀的是五方上帝:

大唐武德初,定令: 每歲季秋祀五方上帝於明堂,以元帝配,五人帝、五官並從祀。[注]《通典》卷四三《郊天下》,第1221頁。

其實這種祭祀令文沿襲了隋代規定,六天説的色彩濃厚,如果要按令文執行的話,明堂需建成五室,五方上帝各處一室。即東方青帝太昊,南方炎帝,中央黄帝,西方白帝,北方黑帝,各自依照方位處於明堂一室。

貞觀年間,有關明堂祭祀的内容屢次討論,但明堂還是没有建成。武德令令文的規定也就延續了下來,貞觀禮也保留着六天學説:

迄於貞觀之末,竟未議立明堂,季秋大享則於圜丘行事。(高祖配圜丘及明堂北郊之祀,元帝專配感帝。自餘悉依武德令。)[注]《通典》卷四四《大享明堂》,第1221頁。

唐高宗於649年6月即位,改元永徽。永徽二年(651)七月高宗再次下詔建設明堂。需要注意的是,九室五室之争,其實還是基於對於六天説還是一天説的抉擇。就在唐高宗下達建設明堂詔書的同月,長孫無忌等人的奏議——開始對“六天説”的祭祀方式提出質疑:

永徽二年七月,太尉長孫無忌等奏議曰:“據《祠令》及《新禮》,並用鄭玄六天之義,圜丘祀昊天上帝,南郊祀太微感帝,明堂祭太微五天帝。臣等謹按鄭玄此義,唯據緯書,所説六天皆爲星象,而昊天上帝不屬穹蒼。故注《月令》及《周官》,皆謂圜丘所祭昊天上帝爲北辰星曜魄寶。又説《孝經》‘郊祀后稷以配天’,明堂嚴父配天,皆爲太微五帝。考其所説,舛謬特深。按《易》云:‘日月麗乎天,百穀草木麗乎土。’又云:‘在天成象,在地成形。’足以明辰象非天,草木非地。《毛詩傳》云:‘元氣昊大,則稱昊天。遠視蒼蒼,則稱蒼天。’此則天以蒼昊爲體,不入星辰之例。且天地各一,是曰兩儀。天尚無二,焉得有六?是以王肅群儒,咸駮此義。又檢太史《圜丘圖》,昊天上帝座外,别有北辰座,與鄭義不同。得太史令李淳風等狀,稱昊天上帝圖位自在壇上,北辰自在第二等,與北斗並列,爲星官内座之首,不同鄭玄據緯之説。此乃羲和所掌,觀象制圖,推步有恒,相緣不謬。又按《史記天官書》等,太微宫有五帝者,自是五精之神,五星所奉。以其是人主之象,故況之曰帝,亦如房心爲天王之象,豈是天乎!《周禮》云‘兆五帝於四郊’,又云‘祀五帝則掌百官之誓戒’。唯稱五帝,皆不言天。此自太微之神,本非穹昊之祭。又《孝經》唯云‘郊祀后稷’,别無圜丘之文。王肅等以爲郊即圜丘,圜丘即郊,猶王城、京師,異名同實。符合經典,其義甚明。而今從鄭之説,分爲兩祭,圜丘之外,别有南郊,違棄正經,理深未允。且檢吏(疑爲‘禮’)部式,唯有南郊陪位,更不别載圜丘。式文既遵王肅,祀令仍行鄭義,令式相乖,理宜改革。又《孝經》云‘嚴父莫大於配天’,下文即云‘周公宗祀文王於明堂,以配上帝’,則是明堂所祀,正在配天,而以爲但祭星官,反違明義。”詔從無忌等議,存祀太微五帝於南郊,廢鄭玄六天之義。[注]《通典》卷四三《郊天下》,第1193—1194頁。按此議《通典》卷四三《郊天下》作永徽二年七月太尉長孫無忌等奏議(中華書局,1988年,第1193頁),《册府元龜》卷五八五《掌禮部·奏議一三》(中華書局,1960年,第7003頁)謂是龍朔二年修禮官許敬宗所奏。按將“一天説”取代“六天説”是《顯慶禮》的重要内容,故不會遲至龍朔,龍朔此乃顯慶之誤。但亦不會早至長孫無忌論明堂配祀之前,二者實有關聯,故不取。此處僅據《舊唐書·禮儀志》。

《通典》開列的人物爲長孫無忌等,但如果將祭天的内容還原到唐高宗時代制禮作樂的大背景,就可以發現真正主導《顯慶禮》的製作者,是擁立武則天爲后的許敬宗、李義府二人。[注]《通典》卷四一《禮序》:“高宗初,以貞觀禮節文未盡,重加修撰,勒合成百三十卷,至顯慶三年奏上。高宗自爲之序。時許敬宗、李義府用事,其所取捨,多依違希旨,學者不便,異議紛然。”(第1121頁)所謂據“祠令及新禮”,即應是據“武德令”與《貞觀禮》。在《貞觀禮》中還延續着舊武德令的“鄭玄六天説”的規定。以上所引“奏議”旨在否定鄭玄的學説,認爲昊天乃是蒼天,獨一無二,非星辰之象。鄭玄所謂的昊天上帝是北辰曜魄寶,是無稽之談,舛謬特深。儒生解經,必引經典。“奏議”引用《周易》《毛詩傳》力證“天以蒼昊爲爲體,不入星辰之例”;“天上無二,焉得有六”。“奏議”進一步依據唐代天文學家李淳風的看法,力證北辰(北極星)位屬圜丘上的第二等祭祀内容,根本無法與昊天上帝祭祀並列。奏議還進一步判定了鄭玄王肅的“郊丘之争”,肯定了王肅郊即圜丘的看法。鄭玄主張圜丘祭祀昊天之外,别於五郊祭祀五天帝。

討論的最終結果是廢除六天學説,采取王肅的一天學説。廢除五方上帝,只是在祭祀的時候還保留着太微五帝的祭祀,但是名稱由五天帝改作五帝。這點爲後來的《顯慶禮》所繼承。[注]參見金子修一: 《關於魏晉到隋唐的郊祀、宗廟制度》,《日本中青年學者論中國史·六朝隋唐卷》,上海古籍出版社,1995年,第360—366頁。高明士: 《論武德到貞觀禮的成立—唐朝立國政策的研究之一》,臺灣唐代學會《第二届國際唐代學術會議論文集》,臺北: 文津出版社,1993年,第1180頁。楊華: 《論〈開元禮〉對鄭玄和王肅禮學的擇從》,《中國史研究》2003年第1期,第53—67頁。

爲配合祠令規定的一天説,明堂理所應當采取王肅的九室之説。所以,儘管太常博士柳宣、前内直丞孔志約所持意見不同,但唐高宗還是出面解決了五室、九室的争論。他認爲:“九室之議,理有可依,乃令所司詳定明堂形制大小,階基高下,及辟雍門闕等制度,務從典故也。”[注]《唐會要》卷一一《明堂制度》,第315頁。唐高宗最終遵循的是柳宣的九室學説。所謂“理有可依”,恐怕即是“九室”符合一天説的祭祀理念。

從後來唐高宗所出示的九室模型的形制來看,高宗關於明堂建設的主張,主要是采取了蔡邕《明堂月令》九室十二堂的學説。具體如下所記:

有司奏言:“内樣: 堂基三重,每基階各十二。上基方九雉,八角,高一尺。中基方三百尺,高一筵。下基方三百六十尺,高一丈二尺。上基象黄琮,爲八角,四面安十二階。請從内樣爲定。基高下,仍請準周制高九尺,其方共作司約凖二百四十八尺。中基下基,望並不用。又内室,各方三筵,開四闥、八窻,室圓楣徑二百九十一尺。按季秋大饗五帝,各在一室,商量不便,請依兩漢,季秋合饗,總於太室。若四時迎氣之祀,則各於其方之室。其安置九室之制,增損明堂故事,三三相重。太室在中央,方六丈。其四隅之室,謂之左右房,各方二丈四尺。當太室四面,青陽、明堂、總章、玄堂等室,各長六丈,以應太室;闊二丈四尺,以應左右房。室間並通巷,各廣一丈八尺。其九室並巷在堂上,總方一百四十四尺,法坤之策。”[注]《唐會要》卷一一《明堂制度》,第315—316頁。

到次年(652)六月二十八日,有關明堂設計理念的討論依舊未定。即便高宗拿出建筑模型,對明堂的每一個部件都儘量尋求依據,明堂的設計規劃依舊是群儒紛競,各執異議,甚至連稍前高宗所定的九室之制,亦未成定論。

四、 總章定制: 總章二年有關明堂設計理念的形成

麟德三年(666)正月,高宗進行封禪,完成了父親李世民的未竟之業。至此,塑造君主形象的禮制項目,尚有明堂一項還需完成。

封禪完成之後,改元乾封,以示紀念。不知何故,唐高宗下詔主張在祭天、配享層面,又恢復鄭玄學説:

乾封初,帝已封禪,復詔祀感帝、神州,以正月祭北郊。司禮少常伯郝處俊等奏言:“顯慶定禮,廢感帝祀而祈穀昊天,以高祖配。舊祀感帝、神州,以元皇帝配。今改祈穀爲祀感帝,又祀神州,還以高祖配,何升降紛紛焉?虞氏禘黄帝,郊嚳;夏禘黄帝,郊鮌;殷禘嚳,郊冥;周禘嚳,郊稷。玄謂禘者,祭天圓丘;郊者,祭上帝南郊。崔靈恩説夏正郊天,王者各祭所出帝,所謂‘王者禘祖之所自出,以其祖配之’。則禘遠祖,郊始祖也。今禘、郊同祖,禮無所歸。神州本祭十月,以方陰用事也。玄説三王之郊,一用夏正。靈恩謂祭神州北郊,以正月。諸儒所言,猥互不明。臣願會奉常、司成、博士普議。”於是,子儒與博士陸遵楷、張統師、權無二等共白:“北郊月不經見……”[注]《新唐書》卷一九八《儒學·蕭子儒傳》,第5655頁。

《通典》卷四四《大享明堂》,將上述討論化繁爲簡,總結如下:

乾封初,仍祭五方上帝,依鄭玄義。(司禮少常伯郝處俊議明堂,檢舊禮用鄭玄義,新禮用王肅義。詔依舊用鄭玄義。)[注]《通典》卷四四《大享明堂》,第1223頁。

上述兩處引文中的乾封初,應指“乾封元年”。按照杜佑注文來看,即便是《顯慶禮》頒布,但是《貞觀禮》依然存用。高宗頒布的詔書,依舊按照舊《貞觀禮》的規定,采取六天説,所以明堂依然祭祀五方上帝,用鄭玄義。這樣的祭祀理念也直接會影響到明堂形制的抉擇,所以在覆議立明堂的時候:

左僕射于志寧等請爲九室,太常博士唐昕等請爲五室。[注]《通典》卷四四《大享明堂》,第1223頁。

雖然于志寧、唐昕關於九室還是五室的主張不同,但唐高宗爲了配合六天説,還是傾向於選擇五室。此時唐王朝有關明堂形制的主張,又從九室變爲五室。即便讓皇帝親自來進行所謂的聖意裁斷,明堂的建設仍然是制度未定而止。[注]《通典》卷四四《大享明堂》,第1223頁。

儘管永徽二年七月曾經企圖在國家祭祀系統中廢除鄭玄的六天説,但到了乾封二年(667)十二月,詔祀明堂感帝,又云:“高祖、太宗崇配,仍總祭昊天上帝及五天帝。”[注]《通典》卷四四《大享明堂》,第1223頁。昊天上帝、五天帝於此並列讓人難以理解。按照《舊唐書》卷二一《禮儀志》的記載,乾封二年十二月準確的配享、祭天方式應當是:

乾封二年十二月,詔曰:“……自今以後,祭圓丘、五方、明堂、感帝、神州等祠,高祖太武皇帝、太宗文皇帝崇配,仍總祭昊天上帝及五帝於明堂。”[注]《舊唐書》卷二一《禮儀志》,北京: 中華書局,1975年,第826—827頁。

《通典》中“總祭昊天上帝及五天帝”的“天”字恐衍。在此後儀鳳二年(677)太常少卿韋萬石的奏文中,也表明乾封年間相對獨特明堂的祭祀方式:

儀鳳二年七月,太常少卿韋萬石奏曰:“明堂大享,準古禮鄭玄義祀五天帝,王肅義祀五行帝。《貞觀禮》依鄭玄義祀五天帝,顯慶已來新修禮祀昊天上帝。奉乾封二年敕祀五帝,又奉制兼祀昊天上帝。伏奉上元三年三月敕,五禮行用已久,並依貞觀年禮爲定。”[注]《唐會要》卷一二《享明堂議》,第327頁。

韋萬石的上奏清晰地表明唐代前期明堂祭天理念的變化,貞觀禮祭祀五天帝,顯慶禮祭祀昊天上帝。乾封二年(667)在祀五感生帝的同時,還要一并祭祀昊天上帝,只不過五帝不稱天,實際上是調和了鄭玄、王肅的不同看法。

從此時的封禪、圜丘祭祀理念來看,應當是在明堂祭祀昊天上帝的同時,配享五方上帝,而帝不稱天。這種理念曾在永昌元年九月的敕文中得到進一步的强調。敕云:“天無二稱,帝是通名。承前諸儒,互生同異,乃以五方之帝,亦謂爲天。假有經傳互文,終是名實未當,稱號不别,尊卑相渾。自今郊祀之禮,唯昊天上帝稱天,自餘五帝皆稱帝。”[注]《通典》卷四三《郊天下》,第1197頁。

乾封三年(668)三月有關明堂的形制、祭祀理念議定。同時,高宗改元總章,意采所謂“黄帝合宫,有虞總章”。總章年號似乎表明,明堂的建設當是高宗迫不及待的事情。[注]《通典》卷四四《大享明堂》,第1223頁。十一月二十二日,分萬年縣置乾封、明堂縣。[注]關於唐代明堂縣的設置年代,諸種文獻記載不一。《舊唐書》卷三八《地理志》云:“乾封元年,分置明堂縣,治永樂坊。”《新唐書》卷三七《地理志》云:“總章元年析置明堂縣,長安二年省。”王昶在《金石萃編》卷六三《于大猷碑》考證如下:“《元和郡縣志》《舊唐書·地理志》皆云萬年縣,乾封元年分置明堂,理永樂坊,長安三年廢,復並萬年。《新書·地理志》: 總章元年析置明堂縣,長安二年省(《天平寰宇記》云二年六月)。《舊唐書·高宗紀》: 總章元年二月己卯,分長安、萬年置乾封、明堂二縣,分理於京城之中。則明堂縣之置於總章元年爲有據也。”一來爲紀念乾封元年的封禪大典,二來表明了他必建明堂的決心。總章二年(669)三月九日高宗二次下詔,重申了建設明堂的計劃:

總章二年三月九日詔:“上考經籍,制爲明堂,處二儀之中,定三才之本,構兹一宇,臨此萬方。”[注]《唐會要》卷一一《明堂制度》,第317頁。

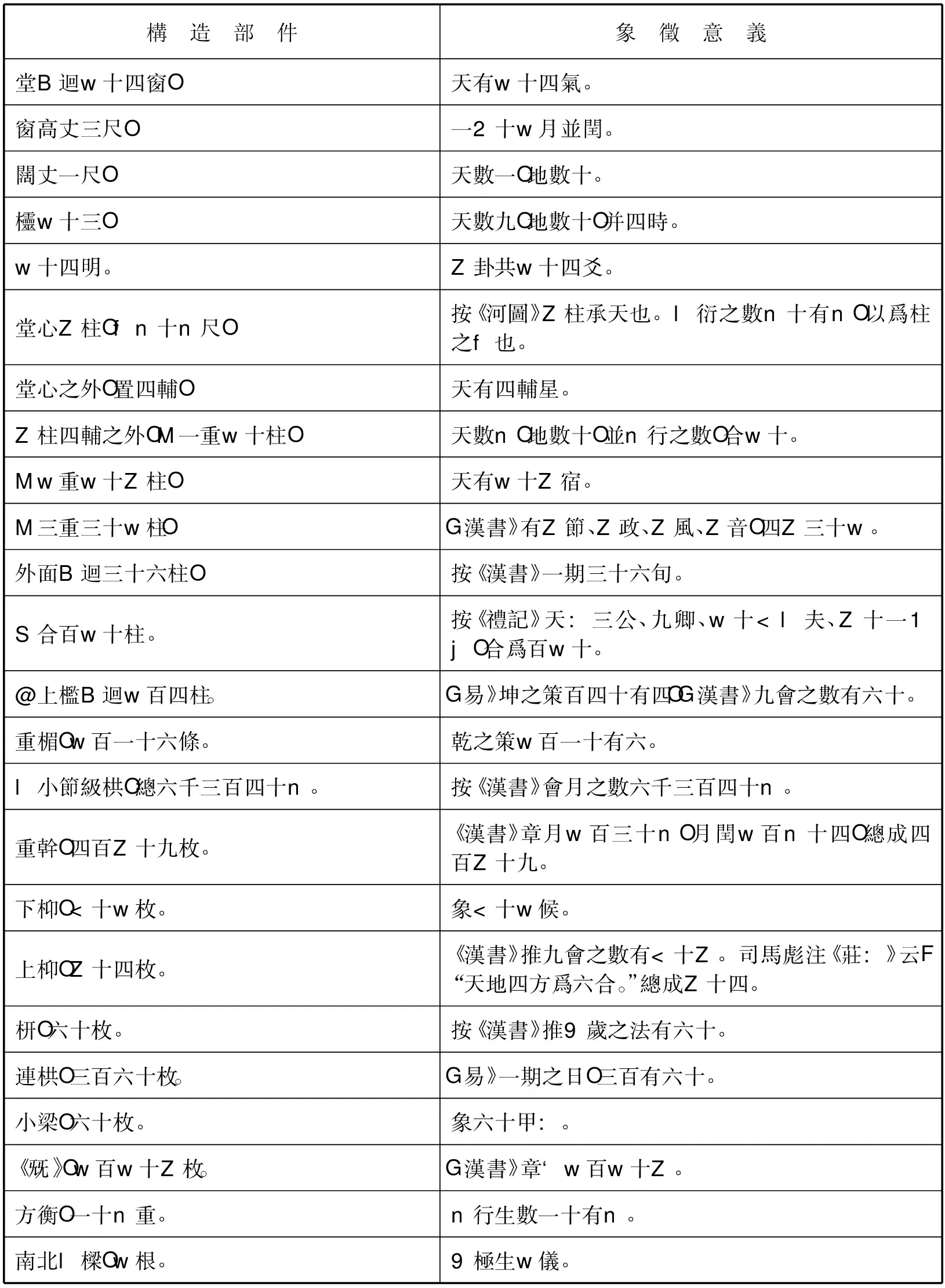

《通典》保留了總章二年的明堂設計全部理念,今人看來着實紛繁複雜。明堂的每一個部件都充滿了象徵意義,估計都曾是此前諸儒紛議的内容。[注]《通典》卷四四《大享明堂》,第1224—1226頁。

表一 總章二年明堂構造表

續表

續表

上述看似繁複不堪的建設理念,確已是經過種種折衷,皇帝自爲節文之後的構想。時至高宗總章(668)三年,有關明堂構造的諸種形制,終於有了設計圖稿。

不過,就是在藍圖已定、高宗決心屢下的情況下,明堂建設依然停滯。《唐會要》云:“屬歲饑而止。”[注]《唐會要》卷一一《明堂制度》,第317頁。但《通典》給出的理由則是儒生們各執一詞,“詔下之後,猶詳議未決,後竟不立”。[注]《通典》卷四四《大享明堂》,第1226頁。我想《通典》給出的理由更爲可信一些,直至儀鳳二年(677)七月前夕有關明堂的祭天方式還未確立,最終調和使用貞觀禮和顯慶禮,執掌禮儀的部門竟然無所憑準。所謂:“自此明堂大饗,兼用貞觀、顯慶二禮,禮司益無憑準。”[注]《唐會要》卷一二《享明堂議》,第327頁。

五、 結語: 明堂大禮與《顯慶禮》的編纂

明堂祭祀理念六天與一天的反復,恰好對應的是貞觀時期的舊理念與永徽年間的新理念。九室與五室的討論,看似是關乎學術的討論,其實背後的政治派别也若隱若現。祭祀理念一天、六天若無準繩,則明堂形制九室、五室亦難確定。根據上述韋萬石的議論可以看出,唐高宗時期有關明堂建設的方案,恰好是《顯慶禮》討論製作的時候。《顯慶禮》雖名年號“顯慶”(656—661),上奏於顯慶三年,但相關禮制内容的制定,在唐高宗即位伊始的永徽年間就開始了。因而,明堂建設只是關涉《顯慶禮》“吉禮”篇章的重要内容。儘管長孫無忌是編纂《顯慶禮》的首席成員,但決定《顯慶禮》最終成形的是許敬宗、李義府。這點在《通典》中有明確記載:“(顯慶禮)至顯慶三年奏上。高宗自爲之序。時許敬宗、李義府用事,其所取捨,多依違希旨,學者不便,異議紛然。”[注]《通典》卷四一《禮序》,第1121頁。許、李二人在貞觀時期原本處在政治核心圈之外。二人推動武則天成爲皇后,迎來了政治上的轉捩點。此時許敬宗、李義府、武則天、唐高宗在政治傾向上是一致的,即擺脱以長孫無忌爲首的關隴舊貴族的束縛。禮成顯慶三年,長孫無忌卒於顯慶四年。

儘管我們無從判斷《顯慶禮》的全貌和意圖,但是想來《顯慶禮》和此時編纂的《姓氏録》一樣,會或多或少地體現着此時期新生官僚的權益和想法。吴麗娱先生指出《顯慶禮》體現的諸多禮儀理念都被武則天踐行。[注]《〈顯慶禮〉與武則天》,《唐史論叢》第10輯,西安: 三秦出版社,2008年,第1—16頁。不過,在唐高宗時期《顯慶禮》從來没有達到統領所有禮制觀念的功能,代表舊有勢力舊理念的《貞觀禮》絶不會迅速地退出歷史舞臺。松甫千春即認爲批判《顯慶禮》是保守官僚階層抗拒武后政治抬頭而進行的政治性批判。儘管没有非常明顯的證據證明此點,但其説恐怕尚是合乎情理的推論。[注]参見松甫千春: 《唐高宗朝における郊祀制度改革をめぐる議論について》,《關於中國歷史認識和歷史意識展開的綜合性研究》,平成4·5年度科學研究費補助金綜合研究(A)研究成果報告書,1994年。有關明堂的討論,恐怕就是《顯慶禮》難以徹底實施的一個縮影,背後隱藏的是新舊官僚和新舊觀念的博弈。不過,《顯慶禮》似乎不能只看成武則天在背後隱約影響的禮制文本。至少在永徽年間,似乎不應忽視唐高宗意圖的滲透。我想就有關皇帝禮儀的吉禮而言,“一天説”郊祀理念恐怕體現了唐高宗想要皇權獨大的想法。只不過,在“一天説”上,武則天的態度與高宗一致。但先蠶、册后、封禪、拜陵可能多少也滲透著武則天的意圖。[注]參考吴麗娱: 《〈顯慶禮〉與武則天》,第1—16頁。隨着武則天的大權獨掌,新官僚群體——北門學士主導了禮制建設的話語權。

距此,從貞觀六年(632)至儀鳳二年(677),有關明堂建設的討論已長達四十五年。如果從開皇十三年(593)算起,已達八十五年。即便皇帝親自參與決斷,明堂仍然難以建立,依然是停留在儒生們設想裏的祭祀、布政景觀。明堂真正開始建設,還有待於垂拱四年(688)武則天的實際行動。[注]參見拙文: 《明堂建設與武周的皇帝像——從聖母神皇到轉輪王》,《世界宗教研究》2015年第1期,第42—58頁。