多维贫困与农户杂粮生产技术效率

——基于凉山彝族自治州的微观数据分析

2019-01-16史雨星ChienHsiaoping赵敏娟1b

徐 涛,史雨星,Chien Hsiaoping,乔 丹,赵敏娟,1b

(1.西北农林科技大学 a.经济管理学院;b.六次产业研究院,陕西 杨凌 712100;2. 日本国际农林水产业研究中心,日本 筑波 305-8686)

一、研究问题与文献评述

十九大报告提出,重点攻克深度贫困地区脱贫任务,确保到2020年中国现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困,让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会。伴随着精准扶贫战略的全面实施,产业扶贫也被赋予了新的内涵,承担起贫困户的“造血”功能,成为精准扶贫的核心[1-2]。与此同时,近年来追求健康、营养的均衡饮食已成为食品消费的新潮流,消费者对饮食的需求也逐渐显现出均衡性、多样性和功能性[3],使得国内外市场对杂粮产品的需求不断上升[注]据世界粮农组织统计数据库(FAOSTAT)显示,2004—2013年的10年间,中国谷子、大麦、荞麦的对外出口价格分别从227、219、180美元/吨,上涨到了658、437、549美元/吨,涨幅可观。。由于中国传统杂粮种植主要集中在西部边远山区和少数民族聚居区,这些地区多是连片特困区,不仅自然地理条件和气候条件较差,杂粮种植户也往往受到多维贫困的束缚,因此普遍存在资源禀赋较差、栽培管理粗放、产量波动较大、农业科技贡献率不足、市场转化率较低等一系列问题,严重制约了其生产能力[4-5]。在此背景下,较低的生产能力与稳步增长的市场需求之间形成了强烈反差,但同时也显示出中国杂粮产业所面临的广阔发展空间,及其在扶贫工作中所具有的巨大潜力。因此,研究贫困地区杂粮生产情况,分析不同贫困维度对农户杂粮生产技术效率的影响,不仅对中国杂粮生产能力的提升具有重要的参考价值,同时对于区域性粮食安全和产业精准扶贫政策的制定,以及精准脱贫的实现也有重要的实践指导意义。

目前,学者关于中国杂粮生产的研究相对较少,已有文献主要集中在农户种植意愿及其影响因素、杂粮产业现状等方面。例如,李玉勤对山西省农户杂粮种植意愿的实证分析结果表明,杂粮生产效益、市场价格、销售渠道、政府支持政策、耕地地形条件、种植成本以及耕作倒茬需要等因素对农户种植意愿影响显著[6];苏旺等采用综合比较优势指数法对中国西部特色杂粮产业的比较优势进行了分析,结果表明,相对于东中部地区,西部特色杂粮生产具有明显的规模比较优势和综合比较优势,但生产效率不具有比较优势[7];任瑞玉等的实地调查结果显示,甘肃省杂粮产业面临技术创新不足、供种体系不健全、加工技术缺乏、产业化程度不高、种植面积下滑等问题[8];刘祎鸿等通过对甘肃省15年来杂粮种植面积、产量等多方数据调查,分析了甘肃省杂粮在种植面积、单产水平、粮食安全、区域优势、主产县区和种植规模等多个方面的演变特点,并指出,甘肃省杂粮种植面临着良种供应短缺、栽培技术不规范、产业扶持力度小、群众重视程度较低等问题[9]。

由于中国杂粮种植区与贫困地区高度重合,因此基于贫困视角探讨杂粮生产情况具有一定的必然性和现实需求。但从现有研究看,相关讨论主要是围绕主粮展开,尚未涉及贫困对杂粮种植户生产技术效率的影响。例如,马铃、万广华以小麦为例,运用全国农村固定观察点的农户调查数据和非线性模型Blinder-Oaxaca分解方法分析了贫困与种植收入间的因果关系,并认为,贫困农户收入对种植业的依赖性很强,而种植业收入低下则是其主要的致贫因素之一[10];公茂刚等研究表明,贫困地区耕地资源稀少、土地贫瘠、科技投入低、财政信贷支农不足、抗风险能力较弱等是导致其粮食生产能力较低的主要因素[5];王欧、杨进利用2011—2012年农业部全国农村固定观察点农户数据分析了农业补贴对农户粮食生产的影响,结果表明,农业补贴可有效缓解贫困地区农户的资本短缺,有助于其改善生产条件,从而获得更高的粮食生产效率[11];高鸣、马铃利用省级面板数据,采用EBM(epsilon based measure)模型和Goprobit(generalized ordered probit)模型,分析了中国不同程度贫困地区的粮食生产技术效率及其影响因素,结果显示,贫困地区粮食生产过程中科技进步的贡献率远低于全国平均水平,人力资本与农业补贴的提高有利于贫困地区粮食生产技术效率的提升[12]。综上,现有研究关注了贫困对主粮生产技术效率的影响,对本文研究具有重要参考价值,但由于杂粮生产所处的自然地理环境与社会经济发展水平可能更具特殊性,使得基于主粮的研究结论难以适用于指导杂粮的生产实践。而且,由于缺少基于不同贫困维度探讨杂粮生产技术效率的实证研究,也难以为杂粮产业政策与精准扶贫政策的制定提供更多具体化的参考依据。

荞麦不仅营养价值高,而且具有抗氧化、降“三高”等效果,被誉为“五谷之王”。同时,中国也是荞麦种植和出口大国,2016年种植面积约为70万公顷,占世界总种植面积的37.2%;总产量约为59万吨,占世界总产量的38.9%;出口量约为14万吨,是世界第一大荞麦原料出口国[4]。四川省凉山彝族自治州(以下简称“凉山州”),地处川滇交界,海拔在2 000~3 000米,是集革命老区、彝族聚居区和边远山区于一身的深度贫困地区,境内17个县市中有11个属于国家扶贫开发重点县,全州贫困人口达107.67万,占全省的30.6%。荞麦是彝族种植最多的粮食作物之一,同时也是年节期间祭祀食品的首选,其在当地农作物中的重要地位远高于其他作物。基于此,本文将结合2017年凉山州荞麦种植户微观数据,运用随机前沿生产函数模型测算荞麦生产技术效率,进而讨论多维贫困对农户技术效率的影响。与以往研究不同之处在于:(1)已有研究大多关注主粮,鲜有学者对杂粮生产技术效率进行探讨;(2)结合研究区域特点,界定了贫困的内涵与维度,并从理论上分析了不同贫困维度对农户杂粮生产技术效率的影响;(3)借助微观数据与计量经济模型对前述理论分析进行了实证检验,并对实证分析结果进行了稳健性测试。

二、理论分析与研究方法

(一)贫困维度的界定

早在1901年,Rowntree将贫困定义为“总收入水平不足以获得仅仅维持身体正常功能所需的最低生活必需品”[13]。随着对贫困的深入理解,Sen于1976年提出了“能力贫困”的概念,扩展了贫困的内涵[14]。1999年,Sen进一步指出,家庭贫困的根源是“能力的缺乏”,并认为,“收入贫困”只是能力贫困的外在表现,可能只是暂时性的,而由知识、经验、机会和健康状况的差异导致的收入差距,甚至可能导致个体或家庭长期处于贫困状态[15]。自此之后,学者关于贫困的研究也逐渐转向多维角度。例如,Hagenaars最早从收入和闲暇2个维度构建了多维贫困指数[16];Nussbaum从寿命、情感、健康、思维、休闲等10个维度考察了贫困的多维性[17];联合国开发计划署发布的人类发展报告中,通过健康、教育和生活质量三个维度对全球109个发展中国家的多维贫困指数(Multidimensional Poverty Index)进行了测算[18]。

近年来,国内关于多维贫困的研究也逐渐增多。例如,邹薇、方迎风在关于动态多维贫困的研究中,选取了收入、教育和生活质量3个维度,其中收入和教育各自单独作为1个维度,生活质量维度以饮用水、厕所类型、照明、做饭燃料、住房、耐用品拥有状况(包括11种生活用品)6项指标来衡量[19];王素霞、王小林基于2009年《中国营养与健康调查》数据,选取教育、健康、资产和生活质量4个维度,对中国城市和农村家庭的多维贫困进行了测量[20];王春超、叶琴在讨论农民工与城市职工贫困状况的变化趋势时,选取了收入、健康、教育、医保4个维度[21];田宇等以武陵山片区扶贫重点市(州)为例,从经济收入、生活质量、健康状况、教育程度4个维度对研究区域居民贫困状况进行了分析[22]。此外,也有学者认为,社会资本在提升个体认知水平、促进互利性交易、降低交易成本、推动协商决策和集体行动等方面有积极影响[23]。丁冬等的实证研究结果则进一步表明,社会资本与家庭福利之间存在着显著的正向相关性,社会资本越高,家庭福利越高,陷入贫困的概率越低[24]。从已有研究关于贫困维度的界定看,收入水平、资产状况和生活质量等是与收入现状直接相关的维度,属于“收入贫困”的范畴,而教育水平、健康状况和社会资本则是与创收能力直接相关的维度,属于“能力贫困”的范畴。

(二)多维贫困对农户生产技术效率的影响

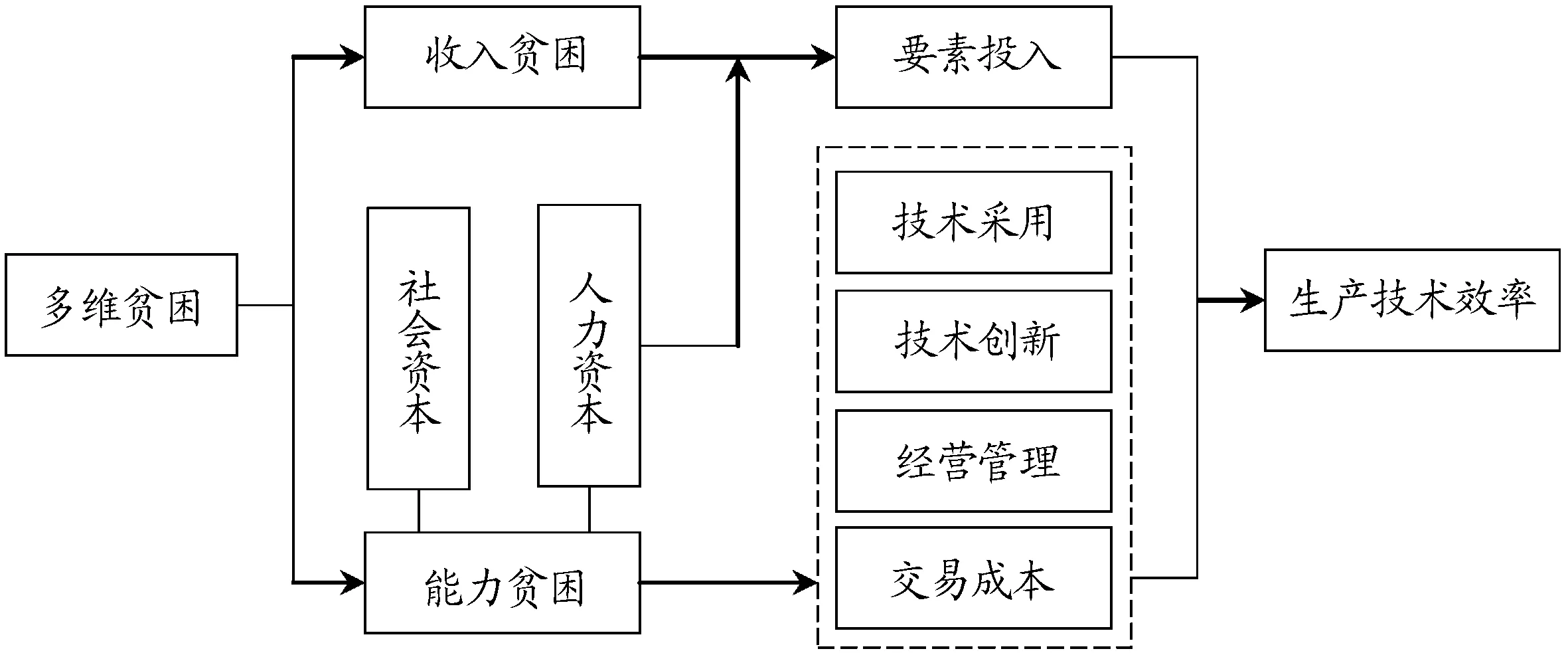

基于上述贫困维度的界定,本文将从“收入贫困”和“能力贫困”两个方面分析贫困对杂粮生产技术效率的影响。首先,从收入贫困的视角看,较低的收入水平制约了生产要素的投入,由斯勒茨基方程(Slutsky Equation)可知,收入效应的降低导致了生产要素无差异曲线向左移动,从而约束了生产要素的有效投入,同时也使得农户生产的规模效率难以最大化。因此,在投入要素组合与杂粮生产规模效应未能达到最佳状态的情况下,农户生产技术效率将会受到影响[10]。其次,从能力贫困的视角看:一方面,教育水平和健康是家庭人力资本状况的重要表现,家庭成员的健康状况直接影响农业生产中劳动力投入的数量和质量,而家庭成员的受教育水平不仅会影响农户对新技术的学习和采用,同时也会影响农户层面技术创新与经营管理水平的提升[25];另一方面,社会资本影响着与机会和风险相关的信息流动,其对于要素购置、筹资借贷、农产品销售等环节中存在的信息不对称性与契约非稳定性有着积极改善作用,进而有助于交易成本的降低[26-27]。基于上述分析,收入贫困更多的是影响农户杂粮生产过程中的要素投入,而能力贫困则更多的是影响农户生产过程中的技术采用、技术创新、经营管理与交易成本等方面,而两者的影响最终都将作用于农户杂粮生产技术效率,如图1所示。

图1 多维贫困对农户杂粮生产技术效率的影响

(三)技术效率测定与影响因素分析模型

目前,测算技术效率(technical efficiency)的模型主要有参数化的SFA(stochastic frontier approach)模型和非参数化的DEA(data envelopment analysis)模型。相比于非参数化的DEA模型,参数化的SFA模型可以设定具体的函数形式,能够更大限度地降低残差对结果的影响[28]。因此,考虑到荞麦生产过程中存在诸多不可控因素(如农户贫困状况、基本特征等社会经济因素),残差项对估计结果的影响相对较大,本文将采用SFA模型,其基本形式如下[29]:

yi=f(xij:βj)exp(vi-ui)

(1)

运用SFA模型测度技术效率的前提条件是设定具体的生产函数形式,目前普遍采用的函数形式有Cobb-Douglas生产函数和Translog生产函数,前者函数形式相对简单、便于估计,但投入要素间的替代弹性被固定为1,而Translog生产函数综合考虑了投入要素交互项的影响,能够克服不变替代弹性的缺点,因此更贴近现实情况[30-31]。Translog生产函数的基本形式可以如下表示:

(2)

在公式(2)中,Yi表示第i个荞麦种植户的荞麦总产量,β0为截距项,Xki和Xli分别为第i个农户对第k、l个要素的投入量,K、L均为投入要素的个数,βk和βkl分别代表投入要素系数及投入要素交叉项的估计系数;vi为复合扰动项,表示荞麦生产中的非人为随机因素,μi代表荞麦生产中的效率损失项,vi与μi相互独立。进一步,荞麦种植户的生产技术效率可以表示为:

(3)

当ui=0时,TEi=1,即农户生产过程中不存在技术效率损失,投入产出组合位于前沿面上,达到最优生产状态;当ui>0时,0 (4) 在公式(4)中,Mi为效率损失指数,Qsi表示农户i的贫困状况(包括收入水平、教育水平、健康状况和社会资本等),Zri代表农户i的基本特征变量(包括家庭规模、种植年数、非农务工时长和荞麦种植比例等),θs和δr是与各影响因素对应的待估参数,当δ或θ小于0时,表明该影响因素对技术效率有正向影响,当δ或θ大于0时,则表明该因素对技术效率有负向影响。 课题组于2017年6月组织了针对凉山州荞麦种植户的实地调查。为保障样本代表性,调研过程中结合地区人口、荞麦种植面积及农村居民人均纯收入水平进行分层随机抽样,共选取了昭觉、布拖、西昌和甘洛4个县(市),并在每个县市选取了2~3个乡镇,进而在每个乡镇选取了2~3个村子进行入户访谈。实地调查共发放问卷358份[注]一方面,凉山州属于高海拔山区,道路崎岖,且彝族居民聚居地较为分散,实施调研异常艰难;另一方面,调查数据显示,有17.9%的彝族居民家中无人懂汉语,需要翻译帮助才能完成问卷调查。因此,受限于人力物力,难以实施更大规模的实地调查,但从已有研究经验看,现有样本量已可满足模型估计的需要。,获得有效问卷338份,有效率为94.41%,样本分布情况如表1所示。 表1 样本分布情况统计 关于产出变量的选取,考虑到总产值可能会受到农户出售时机与市场价格变化的影响,因此本文以荞麦的总产量作为产出变量进行分析。在投入变量方面,通常情况下,种植业的投入要素主要包括土地、劳动力、灌溉,以及种子、化肥、农药、机械等。但从研究区域现状看,凉山州荞麦生产以传统的小农户生产方式为主,人力、蓄力是主要的动力来源,几乎没有机械投入。此外,荞麦多生长于海拔较高的山区,不具备灌溉条件,但凉山州降雨也较为丰沛,荞麦生产基本属于“靠天吃饭”。因此,本文以种植面积、种子、化肥、农药和劳动力作为荞麦生产的投入变量,其中,畜力投入按工时折算为劳动力投入。如表2所示,样本农户平均种植规模约为0.25公顷,每公顷产量约为2 537.4千克,每公顷种子投入约为705.84元,每公顷化肥投入为1 157.92元,每公顷农药投入约为119.08元,每公顷劳动力投入为7.8人。除劳动力投入外,荞麦的生产成本约为1 982.84元/公顷,其中,化肥投入约占58.4%,表现出较强的依赖性。 关于贫困状况,基于前文多维贫困的概念界定,以及已有研究中不同贫困维度衡量指标的选取[19-22,24],并结合研究区域特殊的文化特征、社会发展水平和消费习惯,最终选取以下指标衡量农户“收入贫困”和“能力贫困”:在收入贫困方面,以家庭人均收入衡量农户收入水平,以家庭住房投资衡量农户所拥有的实物资产情况,以家中拥有的手机、彩电、摩托车等耐用品的项数衡量农户生活质量;在能力贫困方面,以家庭主要劳动力的平均受教育年限衡量教育水平,以成年家庭成员的平均体力状况衡量健康状况,以家庭年度礼金支出衡量社会资本状况。如表2所示,样本农户人均年收入约为3 890元,平均每个家庭的住房投资为48 600元,耐用品项数仅为2.33项,且其中一项多为手机。从人均纯收入看,虽然高于中国现行的3 000元的贫困标准,但与全国9 892元的农村居民人均纯收入之间尚有较大差距。从能力贫困方面看,样本区农户受教育水平相对较低,家庭主要劳动力平均受教育年限仅为3.5年,多数农户只有小学文化程度;成年家庭成员平均体力状况相对较好,可从事一定强度的农业生产;家庭平均礼金支出为4 560元,对于收入水平较低的凉山州农户来说是一笔较大的年度开支,但与少数民族特殊的风俗习惯相符,也是维系邻里、宗族等社会网络关系的重要保障[32]。 关于农户基本特征变量,结合已有研究,本文共选取了家庭规模、户主从事荞麦种植的年数、荞麦种植面积占比、荞麦地平均地块面积、播种技术、非农务工时长,以及家庭成员有无村干部或党员7个变量。其中,播种技术为虚拟变量,当取0时代表采用“撒播”,即采取随手抛撒的方式进行播种,当取1时代表采用“点播”,即按照规则的点或行进行播种(这一播种方式对种子的有效利用率更高,也能够实现合理密植)。描述性统计结果显示,受访农户平均家庭人口数为4.88人,户主平均主从事荞麦种植的年数为26.73年,荞麦种植面积占种植总面积的42.06%,平均地块面积为0.07公顷,点播技术的采用率仅有9.47%,家庭主要劳动力平均非农务工时长约为1.38个月,家庭成员中有村干部或者党员的农户占到了27.22%。 表2 变量描述性统计 本文采用Frontier 4.1软件对随机前沿生产函数模型和技术无效率模型同时进行估计[33],估计结果如表3、表4、表5所示。从模型整体拟合程度看:(1)sigma-squared值为0.611,且达到了1%的显著水平,表明误差项显著存在;(2)Gamma值为0.834,且达到了1%的显著水平,表明技术无效项ui显著存在,且83.4%的误差是由技术无效引起的;(3)LR统计量为78.69,高于临界值,拒绝了不存在技术无效项的原假设;(4)Log likelihood function的值为-156.47。综合以上结果看,SFA模型在本研究中具有较好的适用性,能够很好地解释荞麦的生产技术效率问题。 随机前沿生产函数模型的估计结果如表3所示。其中,种植面积(Land)、化肥(Fertilizer)和劳动力(Labor)系数估计值为正,且分别在1%、5%和1%水平下显著,表明增加种植面积、化肥和劳动力投入有助于荞麦产量的提高,与刘天军、蔡起华[34]的研究结果一致。种子(Seed)、农药(Pesticide)的系数估计值未能通过显著性检验,原因可能在于:(1)关于种子投入,研究地区农户多采用撒播的方式进行播种,难以把握种子的最佳投入量,同时撒播种子的成活率受自然环境的影响也较大;(2)关于农药投入,因研究区域属于高海拔山区,较低的气温降低了病虫害发生的概率,而且当地荞麦生产多用于自家食用,因此除草剂和杀虫剂的使用量也相对较小,并未对荞麦产量产生显著的影响。 表3 Translog生产函数估计结果 注:***、**、和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平(下同) 从投入变量的二次项和交互项的系数估计结果看,仅劳动力的二次项(Labor2)、种植面积与化肥的交叉项(Land×Fertilizer)、种植面积与劳动力的交叉项(Land×Labor),以及种子与劳动力的交叉项(Seed×Labor)通过了显著性检验,而其他复合因素对荞麦产出的影响并不显著。具体来看:(1)劳动力的二次项的系数显著为负,表明劳动力投入的饱和导致荞麦产量的降低,这与刘天军、蔡起华[34]的研究结果一致。(2)种植面积与化肥的交叉项的系数显著为负,表明在考虑到荞麦种植面积的情况下化肥使用量对荞麦产出有负效应。究其原因,研究区域农户对测土配方施肥技术和科学施肥量知之甚少,化肥使用量多是凭借主观判断,存在过量使用的现象,使得化肥投入呈现边际收益递减。(3)种植面积与劳动力的交叉项的系数显著为负,表明在考虑种植面积的情况下劳动力投入对荞麦产出有负效应,进一步印证了前面关于劳动力过量投入的说法,表明农户需要合理配置劳动力投入与荞麦种植规模间的关系。(4)种子与劳动力的交叉项的系数显著为正,表明在考虑到劳动力投入的情况下种子投入对荞麦产出有正效应,原因可能在于,精耕细作(如点播技术的应用)在导致劳动力投入增加的同时也带来了荞麦产量的大幅提升。 估计结果显示,样本农户荞麦生产的平均技术效率为0.814,技术效率的最小值不足0.1,最大值则接近于1,具体如表4所示。其中,技术效率水平在0.8~0.9间的农户最多,占到总体的47.34%;技术效率水平在0.7~0.8间的农户占到总体的18.93%;技术效率水平在0.9以上的农户占到总体的22.78%;技术效率水平在0.7以下的农户占到总体的10.95%。总体而言,有接近一半的农户生产技术效率分布在0.8~09这一区间,相对集中,但仍有超过29.88%的农户生产技术效率位于区域平均水平以下。这一结果表明,对于相当一部分凉山州荞麦种植户来说,其实际产出与生产前沿面的理想水平还存在一定的差距,在投入要素的利用效率方面仍有进一步改善的空间。 技术无效率模型的估计结果如表5所示。在表征“收入贫困”的各维度变量中:(1)收入水平(Income)的系数估计值为负,且在1%的水平上显著,表明其对技术效率有正向影响。由斯勒茨基方程可知,人均纯收入提高,农户对于生产要素的消费曲线会向右移动,从而破解资金对生产要素投入的约束,使生产要素的投入产出组合和荞麦生产规模效应尽可能达到最优状态。凉山州地处集中连片特困区,多数荞麦种植户家庭收入有限,在考虑家庭生计问题的情况下,其微薄的收入很可能会优先投入到农业的再生产,从而对荞麦生产带来影响。(2)实物资产(Asset)的系数估计值为正,且在5%的水平上显著,表明其对技术效率有负向影响。原因可能在于,家庭住房虽然能够在一定程度上反映农户资产拥有量,但住房投资的增加也很可能会挤占用于农业生产的要素投入,进而对荞麦生产技术效率产生负向影响。(3)生活质量(Living standard)对技术效率的影响不显著,原因可能在于研究区域属典型的少数民族聚集区,当地居民与外界的接触相对较少,很多家庭还保留了较为传统的生活方式,生活中使用的耐用品具有较高的同质性,即使在收入贫困存在差异的情况下,农户对耐用品的消费习惯也不会有太大差别。 在表征“能力贫困”的各维度变量中:(1)教育水平(Education)的系数估计值为负,并在5%的水平上显著,表明家庭主要劳动力受教育水平的提高对荞麦生产技术效率的提升有正向影响。从人力资本理论出发,教育是人力资本积累的主要途径之一,因此受教育水平较高的农户在新技术的学习、使用,以及技术创新与经营管理水平提升等方面更具优势。(2)健康状况(Health)的系数估计值在5%水平上正向显著,表明农户健康水平越差,效率损失值越大,越不利于荞麦生产技术效率的提升。由于凉山州农户种植荞麦的机械化程度相对较低,更多依靠的是高强度的体力生产活动,而成年家庭成员作为家中主要劳动力,其健康状况的好坏将直接关系到农业生产经营状况,因此家庭主要劳动力的健康状况将对其生产技术效率产生决定性影响。(3)社会资本(Social capital)的系数估计值为负,并在1%水平上显著,表明家庭社会资本对荞麦生产技术效率有正向影响。以农户礼金支出大小表征的社会资本变量在一定程度上反映了农户社会关系网络的大小和社会关系的强弱。调查数据显示,彝族农户间的互助程度相对较高,农忙期间共用耕牛、帮忙出工等行为在凉山州地区较为普遍,其中有互助生产行为的荞麦种植户占到了86.39%。因此,家庭社会资本状况的提升将有助于农户获取必要的生产要素或亲友的帮助,从而对其生产技术效率的提升产生积极影响。以上估计结果验证了前文关于能力贫困与生产技术效率之间关系的推理,即能力贫困对生产技术效率的影响主要体现在新技术采用、经营管理、创新和动员社会资源的难易程度上。 表5 技术无效率模型估计结果 如表5所示,从基本特征对农户技术效率的影响看:(1)家庭规模(Family scale)的系数估计值在1%的水平上负向显著,表明较大的家庭规模对技术效率有显著的提升作用,原因可能在于凉山州荞麦种植很大程度上依赖于家庭劳动力的多少,而家庭规模则能够在一定程度上反映家庭中可从事农业生产的劳动力数量;(2)种植年数(Planting-age)的系数估计值在1%的水平上负向显著,表明户主从事荞麦生产年限越长,其技术效率也可能越高;(3)种植比例(Planting proportion)的系数估计值在1%的水平上负向显著,表明种植比例对技术效率提高有正向影响,原因可能在于两个方面,一是荞麦种植比例的大小反映了农户种植荞麦的专业化程度,而专业化程度的高低又进一步反映了农户经营管理水平的高低,二是荞麦种植比例的大小也在一定程度上反映了农户家庭收入对荞麦种植的依赖程度,而依赖程度较高的农户则会在荞麦种植过程中表现出“精耕细作”;(4)平均地块面积(Mean plot area)的系数估计值在1%的水平上正向显著,表明平均地块面积对农户荞麦生产技术效率有负向影响,原因可能在于凉山州境内地形复杂,耕地的质量差别也较大,对于一些地块较大、质量较低的农田,农户通常采取“广种薄收”的种植方式;(5)播种技术(Seeding technology)的系数估计值在5%的水平上负向显著,表明点播技术的应用能够有效提升荞麦生产的技术效率,这主要是由于撒播技术的种子成活率较低,也难以实现科学的合理密植;(6)非农务工时长(Off-farm working time)对农户荞麦生产技术效率没有显著影响,一方面,非农务工可能导致从事农业生产的劳动力数量下降,但另一方面又会增加农户收入,进而缓解农业生产的资金约束与经营风险,而两方面共同作用可能最终导致了估计结果的不显著;(7)村干部或党员(Village cadres)这一变量对农户荞麦生产技术效率没有显著影响,通常来说,村干部和党员在教育水平和技术采纳上往往更具优势,无论是自发性地学习使用先进的生产技术、机械,还是出于完成上级政府下达的农业科技推广任务,都可能使其在荞麦生产中拥有更高的技术效率,但可能受凉山州特殊的人文地理环境所限(耕地细碎化严重、海拔较高、交通不便等),即便是村干部或者党员也未能在荞麦生产过程中实现机械化操作与测土配方施肥。 为检验前文模型估计结果的稳健性,本文运用样本量调整法(即在338个样本总体中随机抽取300个)对随机前沿生产函数模型和技术无效率模型进行了重新估计。从表6中的两次独立测试结果可以看出,种子(Seed)的系数从不显著变为负向显著,化肥(Fertilizer)、收入水平(Income)、实物资产(Asset)与健康状况(Health)四个变量系数的显著性水平有所变化。稳健性测试结果表明,种子投入的系数应显著为负,原因可能在于农户通过撒播方式进行播种,存在一定程度的种子投入过量,进而导致种植密度过大,并造成了产出的下降。这一解释与前文关于种子系数不显著的原因解读并不冲突,只是更加明确了种子投入不合理所带来的后果。总的来看,两次稳健性测试结果虽与表3、表5中的估计结果存在一定出入,但并不影响模型整体的解释能力。 表6 稳健性测试结果 注:为节省篇幅,本表仅报告了主要变量的估计结果 十八大以来,中国脱贫攻坚战取得了决定性进展,六千多万贫困人口稳定脱贫,贫困发生率从10.2%下降到4%以下。但同时也必须清楚地认识到,中国脱贫攻坚任务依然艰巨,城乡区域发展和收入分配差距依然较大。杂粮种植是贫困地区农户重要的食物与收入来源,杂粮产业则承载着产业扶贫、精准扶贫的历史重任,也是实现精准脱贫的有力抓手。本文利用凉山州微观数据,以荞麦种植为例,在界定和划分不同贫困维度的基础上,实证分析了各贫困维度对杂粮种植户生产技术效率的影响。主要结论如下:(1)凉山州农户荞麦生产过程中对土地、劳动力和化肥投入的依赖性较高,而对优良品种、现代化机械和新技术的采纳明显不足;(2)样本农户荞麦生产的平均技术效率约为0.814,但仍有超过29.88%的农户处于平均值以下,投入要素的利用效率仍有进一步改善的空间;(3)收入贫困与能力贫困的改善对于农户荞麦生产技术效率的提升均有一定的积极影响,但表征收入贫困的变量中仅收入水平的估计结果与预期相符,而表征能力贫困的三个变量的估计结果均与预期相符,表明能力贫困对农户生产技术效率的影响更为突出;(4)家庭规模、种植年限、种植比例、平均地块面积与播种技术对农户荞麦生产技术效率也有显著影响,而非农务工时长与村干部或党员身份的影响并不显著。 基于以上研究结论,本文提出以下几点政策建议:首先,受限于凉山州特殊的自然地理环境与较低的社会经济发展水平,现代化的农用机械未能在荞麦产过程中得到应有的使用,因此本文随机前沿生产函数模型中也未涉及机械投入。但从已有研究看,机械投入对农户生产技术效率的提升有显著的正向影响[35]。因此,加快研发和推广适宜丘陵山区的小型农机装备,既是提升贫困地区杂粮生产技术效率的迫切需要,也是让贫困地区农户共享社会经济发展成果的必然要求。其次,针对优良品种与科学种植技术采纳不足等问题,一是建议加快具有市场竞争力,适宜机械化生产,优质、高产、多抗、广适的杂粮新品种选育,在提高生产效率的同时,推进杂粮产品的供给侧改革;二是建议支持地方政府开展针对特色优势杂粮品种的种植技术研发,积极引导农户科学种植,从而提高农户杂粮种植收益。最后,针对深度贫困地区农户所面临的收入贫困与能力贫困对其生产技术效率的双重制约,需要注重物质、经济帮扶与扶志、扶智的有机结合,积极把握国家精准扶贫战略带来的历史机遇,提高脱贫质量,建立稳定脱贫长效机制,从而做到“脱真贫、真脱贫”。具体看,未来扶贫政策要需注重以下几个方面:一是要提高财政补贴在小型农机、优良品种与科学种植技术研发与推广方面的支持力度,构建有针对性的精准补贴机制,从而提升贫困地区农业科技创新与应用水平,推进其现代农业经营体系建设步伐;二是要合理运用财政、金融、保险政策工具,使贫困地区能够享受到中国经济快速增长带来的资本与技术红利,从而带动当地杂粮产业从劳动密集型向资本与技术密集型转变,进而建立“后发优势”;三是要加快杂粮产业与现代信息技术的有机融合,积极推进智慧农业发展,使现代杂粮产业成为贫困地区重要的产业支撑。三、数据说明

(一)数据来源

(二)变量选取与描述统计

四、实证分析与结果

(一)随机前沿生产函数估计结果

(二) 农户技术效率分布

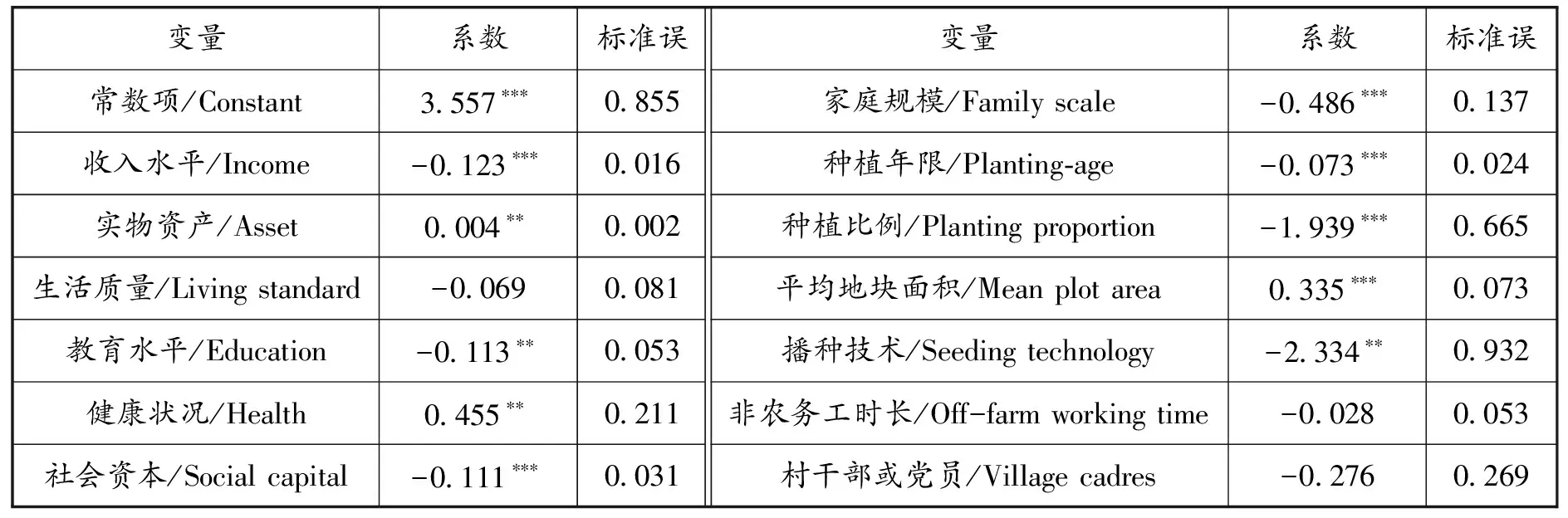

(三)贫困状况对技术效率的影响

(四)农户基本特征对技术效率的影响

(五)实证结果的稳健性测试

五、研究结论与启示

(一)研究结论

(二)政策启示