青岛市与济南市制造业产业集聚效应对比分析

2019-01-11刘镒铖王甜

刘镒铖 王甜

摘要: 本文基于集中度与区位熵模型,采用济南市与青岛市统计年鉴数据,分别对济南市与青岛市2015年数据进行系统量化评价。首先利用青岛市与济南市自2000-2015年相关数据采用线性回归得出重要系数α与β后进行产业集聚效应模型计量,得出的结果再次印证了文章开始利用集聚度与区位熵得出的结构,根据实证分析结果再次阐述了济南市在近5年中出现了集聚不经济,而后对其原因进行了分析得出结论。

关键词: 产业结构变化 产业集聚效应 区位熵 集中度

一、引言

在现代社会中,由于产业集聚现象在全球金融市场普遍存在,引起了社会各界的广泛关注,关于产业集聚的研究也因此成为了新经济地理学和产业组织学等重要经济领域的讨论内容,并于上世纪90年代以来得到了突破性进展。

但是,在山东省范围内的产业集群发展却仍然存在一些问题。一是认识不足。有些地方对发展产业集群缺乏按产业链和产业集群招商引资的力度,对第二产业发展缺乏整体宏观认识。二是在山东省的县域内的企业关联度不足,企业自主品牌和创新能力缺乏;三是政府为产业集群服务的人才培养体系不健全,导致其服务能力比较弱。

在《山东半岛城市群总体规划》中提到,2010年山东半岛城市群区域总人口4710万,城市化水平达到60%;2020年城市群区域总人口5590万,城市化水平70%。其中,建设济南、青岛两个超大城市,2020年人口将达到800万和1200万。山东半岛城市群以青岛为区域对外开放的龙头城市,以青岛、济南为区域发展的双中心,积极培育烟台副中心城市地位,促进烟台与青岛、济南分别成为区域东、南、西部的核心城市,与区域内淄博、潍坊、东营、日照、威海等其他城市共同构成空间联系紧密的城市区功能地域。

由此可见,山东省未来会以两个大型城市为中心,这样济南市与青岛市就会出现制造业的不同程度的集聚,不同程度的集聚也会产生不同程度的集聚效应。本文需要根据现在已经形成的制造业的集聚效应来判断当前济南市与青岛市的集聚效应高低,继而根据产业特点与城市功能找出原因,并提出相关建议。

二、文献综述

1990年,迈克·波特在《国家竞争优势》一书中首先提出了产业的集群现象,并证明了在所有发达的经济体中都可以明显看到各种产业集群的存在。在研究产业经济集聚的度量时,大致分为直接法和间接法,间接法的代表是马尔库斯(1996),在间接法中,使用产业实际增长率大于期望增长率的差距,即为集聚经济的影响。但期望增长率的确定存在着一定的主观色彩,因而20世纪70年代的实证研究中大部分采取了直接法,即道格拉斯的生产函数法,由于数据的可得性等因素,固定代替弹性的生产函数法,来计量集聚经济的指数,得出如下工资函数:

W=AQaLb

其中W為真实工资,Q为产出,L为劳动收入,A为固定系数,a、b为参数。

集聚经济的效果可用h=(1+a)/(a-b)来表示,即h〉1时,表明规模收益递增,存在集聚经济;h=1时集聚规模收益不变;0 国外学者金相郁(2004)、(2005)有两篇较为典型的论文,就是利用集聚经济指数分别分析了天津市1987-2001年的工业集聚经济效果,然后对上海、天津两市第二产业的h值进行对比,取得了具有说服力的成果,根据实证分析,上海市与天津市均出现了工业集聚规模收益的不经济或递减结果,但对天津市与上海市的GDP总量与城镇化率依旧处于上升阶段没有作出解释。 在国内学者的研究中,比较侧重于研究产业集聚的因素:如文玫(2004)用第二和三次工业的普查数据考查了中国第二产业在区域范围的集中程度及其影响因素,其分析表明:制造业集聚于市场巨大或者有巨大潜力的地区,而且越低交易成本和商品的运输费用越有助于制造业向该地区集聚,越接近工业中心的地区工资就越高,但是价格水平对厂商在区域间的选址没有显著影响。这样就可以证明集聚的重要因素与交易成本与运输费用有关而不仅是工资与价格水平。 国内也出现了大量产业集聚对经济增长影响的研究成果。刘军和徐康宁(2010)在使用1999—2007省级面板数据研究区域差距影响产业集聚和经济增长。结果表明,产业集聚对促进经济增长有显著影响,同时也是导致产生区域差距的原因。区域之间的差距主要来源于两个方面: 一是集聚的区域与非聚集区的经济发展存在着自然落差;二是四大区域之间产业集聚增长效应的差异,差异的产生原因是产业集聚程度的不同导致外部规模经济等的差异。在此基础上,提出中国的产业集聚增长效应符合“倒 N”型假说,并验证了当前中国的产业集聚增长效应处于 “倒 N”型曲线的中间阶段。 三、青岛市与济南市的制造业发展现状 制造业能直观地体现一个国家的生产力水平,是区别发展中国家和发达国家的重要因素指标,制造业目前在世界发达国家的GDP中占有重要份额。 近年,青岛市由于坚持走新型工业化道路,进而推动了青岛市的制造业快速发展,使得青岛目前汇聚了一批全国知名的品牌,成为“品牌之都”,并且区域内制造业在全国也具有很强的竞争实力。据统计数据得知,2009年青岛市规模以上工业产值达到11400亿元左右,是2005年的2.7倍,年均增长21.6%:规模以上工业实现利税976亿元,是2005年的2.6倍,年均增长21.2%。总体来说,青岛市制造业发展较快且成绩卓著,但与国内外发达城市还有很大差距,因此青岛市制造业在未来发展的征程中,要进一步通过改造提升传统产业,进而推动发展新兴产业,大力引入高科技含量、高生产效率、高创新能力要素的产业,最终实现青岛制造业向产业价值链高端的转移。 济南是中国重要的装备制造业基地,是中国近代史上第一个自开商埠(1904年),主动进行资本主义化的城市。这属于一个具备历史优势的开端。

济南市在2012年就实现规模以上工业增加值1357.4亿元,增长值10.1%。其中:公有制经济增加值712.1亿元,增长2.3%;非公有制经济增加值645.2亿元,增长20.8%。轻工业增加值351.0亿元,增长10.6%;重工业增加值1006.4亿元,增长9.9%。2013年,济南市全年规模以上工业增加值完成额1520.47亿元,增长11.34%,比2012年同期提高1.23个百分点,创两年来历史最高增速。这个数字也意味着,济南的工业增加值增速经过8年的时间,终于赶上了全省11.34%的平均水平。济南工业利润、利税增幅也位列全省第二。

在未来几年,济南的目标是向着大都市坚定前进,而制造业作为创造物质财富的重要产业,是服务经济的重要基础和载体,并且能够容纳大量不同阶层人员就业,可以有效地减缓经济周期的波动性冲击,维护大都市经济的稳定、持续发展。因此,成为大都市后应更加注重制造业的发展。济南市在未来的产业结构调整中,既不能因为追求高级化而简单地抑制或排斥制造业,也不能一味追求高新技术而忽略传统制造业发展,应努力利用产业集聚和人口集聚所形成的集聚效应,发展对服务业影响大和劳动力素质要求相对较高的制造业,促进第二产业与第三产业、传统制造业与先进制造业协调发展。

对比青岛市与济南市的经济环境,见表1:

综上所述,不难看出青岛市与济南市的制造业发展都是重中之重,另外也符合《山东半岛城市群总体规划》中提出的双中心省份的构想,如果对比青岛与济南的制造业发展历史来看,青岛的制造业发展起步于1897年德国占领期,而济南是1904年开始出现近代制造业。從时间上看,济南与青岛几乎相近,制造业同时起步,具备一定的比较前提。如果从总人口体量上看,青岛市2016年全市人口为783.09万人,济南为625.73万人,虽有差距但是按照中国《 关于调整城市规模划分标准的通知》①依然属于同一个人口体量城市的范围。在劳动力统计方面青岛市2016年城镇人口从业人员期末人数为1501168,济南为13189163人,数据非常接近。从工业废水排放量来看,济南为7415万吨,而青岛则为10566万吨,可以大致看出,青岛的废水排放量高于济南,这可能是因为产业结构的问题造成,也是我们研究的问题之一。②从工业废气二氧化硫的排放上看,青岛市的产生量大于济南市的产生量,可从排出量来看,废气排量青岛市却小于济南市的二氧化硫排放量。由此我们可以做出一个初步的推论,青岛市的工业排污技术高于济南市,产业的优化结构也较之济南先进。另外,根据表1中另一个突出对比点就是实际使用外资量,青岛占据着地理位置优势,在吸引外资方面具有显著成效,也是其制造业发展迅速的原因之一。但这只是一个初步的判断,需要具体数据进行明确的有条理性的实证。

四、模型建立与实证分析

本文首先根据前人文献中 魏后凯(2003)提出的产业集中度的计量方式:

其中,CRm为制造业中产值前M个产业占总产业的集中度,Xj1+Xj2+…Xjm为在j行业中第一第二…第m个产业的产值之和,Xjn为j行业全部产业n的总产值。然后采取区位熵作为产业集聚的定量分析指标。区位熵的函数表达式为:

qij 表示地区 j 的行业 i 的产值,q j 表示地区 j 的全部制造业产值,qi 表示产业 i 的全省产值,q表示全省制造业总产值。得出区位熵后进行逐一单产业计算。得出结果并分析,在 βij>1时,我们可以认为该产业会产生集聚经济,βij小于1时,认为该产业不会产生集聚经济。

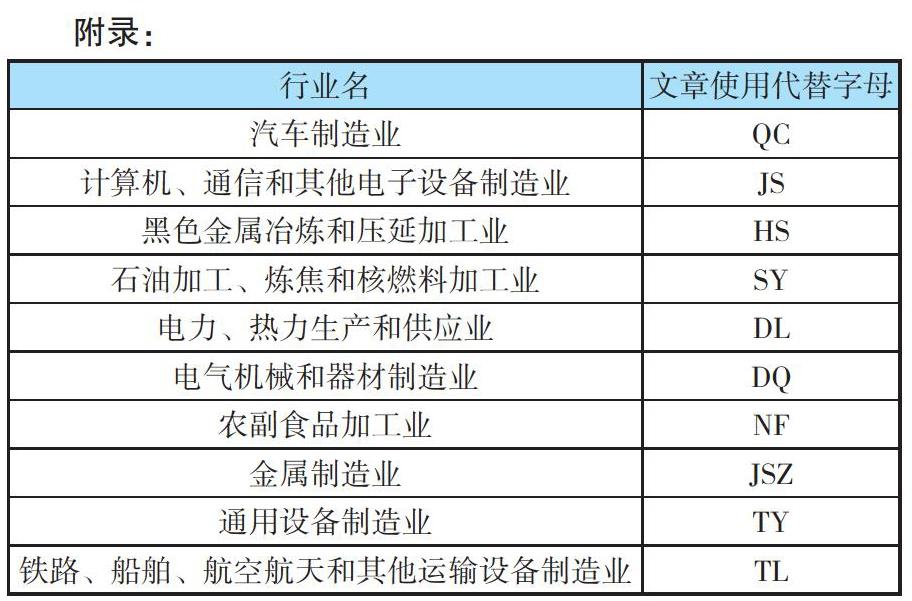

首先,根据济南市统计年鉴(2015)与青岛市统计年鉴(2015)统计出济南与青岛市排名前5的产业进行计量,见表2。

根据表1数据利用区位熵函数计量得出表3:

根据表3可以发现,济南和青岛市产值前五的产业除青岛农副食品加工业以外,均出现了产业集聚,如果以平均值来看,济南前五产业的区位熵值为1.694,青岛为2.207.可见青岛具备更高的产业集聚度的区位熵。其中青岛市的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业更是达到了4.624的数值。而青岛市的农副食品加工业却出现了没有产生集聚经济的可能。其原因可能是山东省为中国的农业大省,各个市县均有各自的食品加工产业,分布较为分散,因此出现了农副食品加工业的没有产生集聚经济。但不能证明济南为什么会出现集聚经济递减的结果,因此,我们需要根据表3得出的两市前5的制造业产业数据,分别计算出两市5年中的区位熵的变化,然后利用魏后凯(2003)提出的产业集中度的计量方式得出表4与表5:

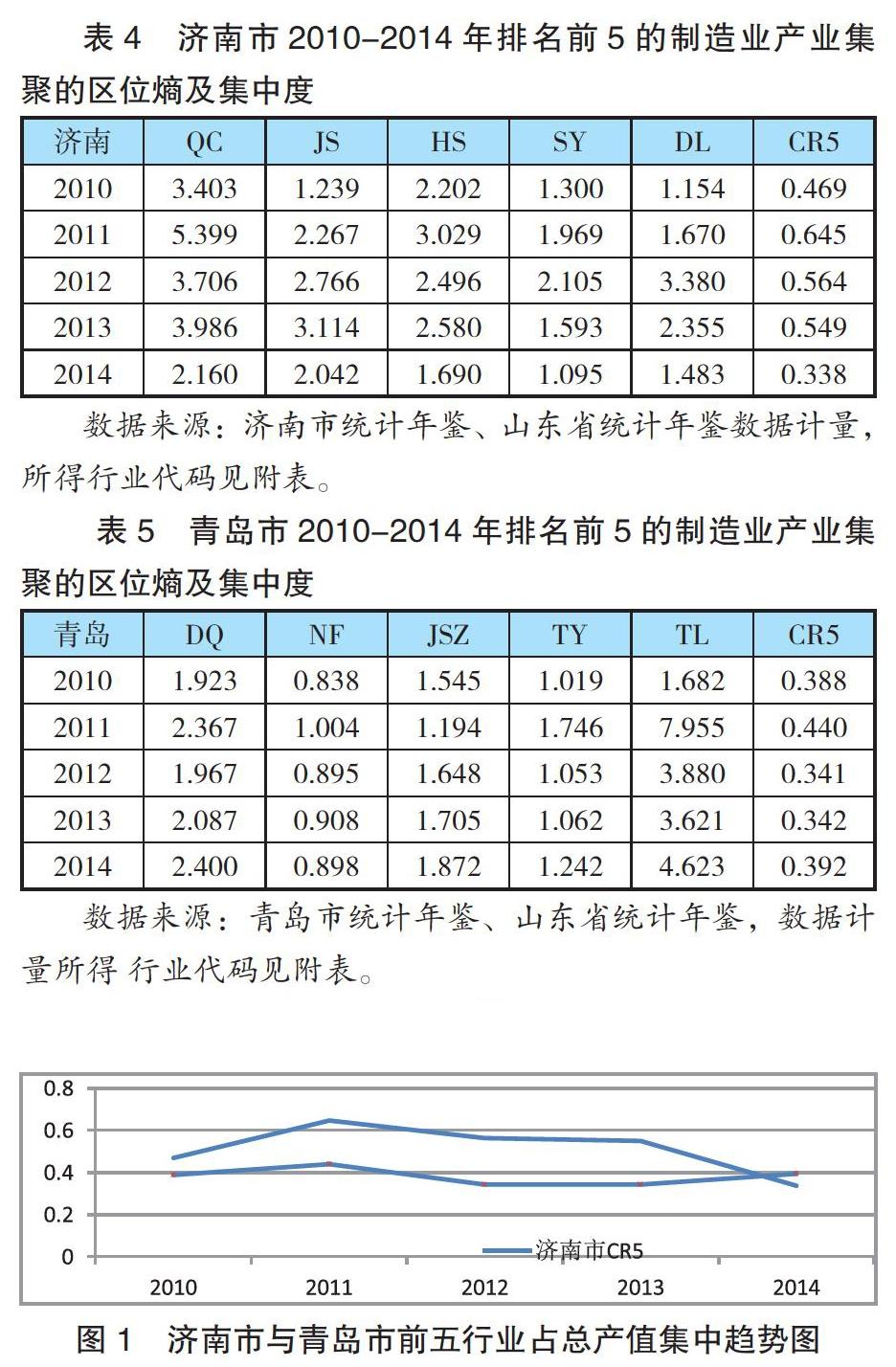

根据表4与表5数据作图观测,见图1:

通过图1不难看出,济南的集中曲线非常符合魏后凯(2003)提出的倒U型假说③,济南市正处于经济发展的成熟期,因为出现下滑;而青岛已经度过了第一个倒U型,再次开始了上升的趋势。这样就解释了为什么济南的集聚经济出现递减,而青岛出现了上升的状况。

为了验证这一问题,本文将CES测度法来测量产业集聚效应的模型来进行产业集聚效应。

CES生产函数即不变代替弹性生产函数,CES测度法就是直接应用CES生产函数的规模报酬分析来测量产业发展的集聚效应。

CES的函数形式为:

通过上述式1与式2计量得出产业集聚效应,公式中W为工资,Q为工业总产值,L为劳动力,A为系数。α与β分别为:产出工资弹性与劳动力收入弹性。

而后对式1进行两边取对数得到方程见式3

Wij为i地区的第二产业部门在j时期的工资额,A为常数,Qij为i地区的第二产业部门在j时期的增加值,Lij为i地区的第二产业部门在j时期的从业人数。

而后利用集聚经济公式h=(1+α)/(1-β)来表示。当h>1时,表明规模收益递增,存在集聚经济;h=1,集聚规模收益不变;0

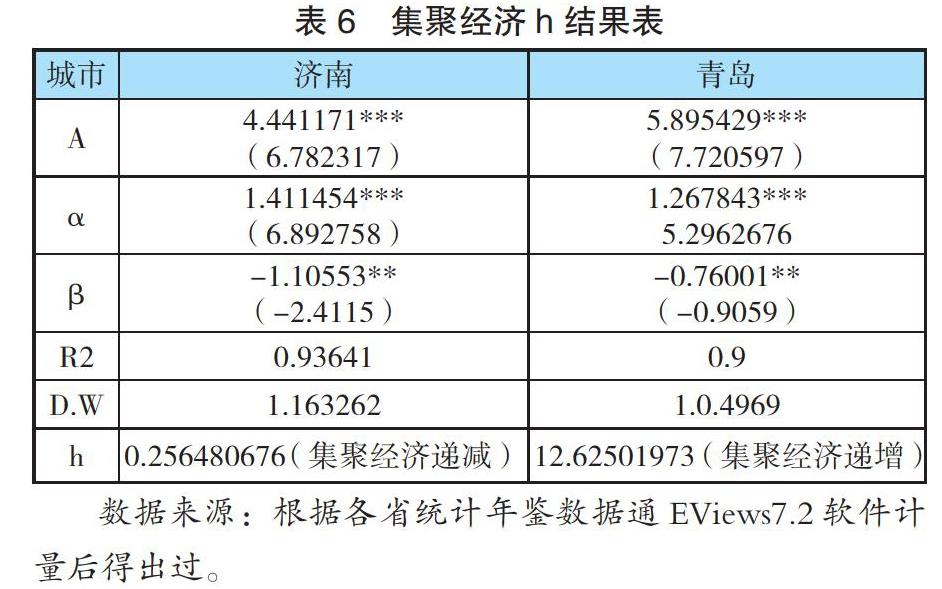

首先利用EViews软件得出系数α与β后计量济南市与青岛市集聚经济指数h值.(见表6)

数据采取济南市与青岛市2000-2015年时间序列,因为本文数据均来源山东省历年统计年鉴,而山东省统计年鉴中城市数据能找到自2000年开始,因此本文将时间序论的起始点定位2000年。

从表2-6中不难看出,濟南制造业出现了集聚经济递减的现状,而青岛则是制造业集聚经济递增的现状。完全符合前文的推论。

五、结论

基于实证研究结果发现:在济南市与青岛市的制造业产业集聚效应方面,济南市出现了集聚经济递减,而青岛市出现了集聚经济递增的情况。为了研究这种情况的发生,本文提取了分别占济南市与青岛市前5的行业的集中率来分析,发现青岛市的区位熵值的平均值大于济南市的区位熵平均值。然后利用近5年的青岛市与济南市的区位熵值来做分析,发现济南各行业区位熵大致变化不大,而青岛的区位熵值大致处于上升阶段,接下来利用近5年济南市与青岛市的产值前5的制造业产业进行集中度测定,发现济南也确实处于倒U型发展假说的末期,而青岛已经成功度过第一个U型假说的循环,正处于上升期。针对这种情况,本文对比济南市与青岛市的制造业产业,结果为青岛的集聚效应大于济南。因此,济南市应该大力发展优势产业,提高产业的生产效率,而不是以加大产业集聚度直接进入大都市圈的目标作为现阶段目的。相比青岛市来看,青岛市的集聚经济经过了转型的低迷期,已经逐渐找到符合定位、更加适合向经济中心城市发展的路子。

注释:

①城市人口规模划分新标准:根据国务院印发的《关于调整城市规模划分标准的通知》对原有城市规模进行了划分。 以城区常住人口为统计口径,将城市划分为五类七档。城区常住人口50万以下的城市为小城市,其中20万以上50万以下的城市为Ⅰ型小城市,20万以下的城市为Ⅱ型小城市;城区常住人口50万以上100万以下的城市为中等城市;城区常住人口100万以上500万以下的城市为大城市,其中300万以上500万以下的城市为Ⅰ型大城市,100万以上300万以下的城市为Ⅱ型大城市;城区常住人口500万以上1000万以下的城市为特大城市;城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。(以上包括本数,以下不包括本数)。

②以上数据来源为2016年中国城市统计年鉴。

③倒U型假说的提出:从总体上讲,一个国家的产业集中程度与其经济发展阶段密切相关。造工也发的早期阶段,由于制造业发展水平较低,企业规模小,产业组织分散,大企业的地位不突出,因而产业集中程度往往很低随着工业化的不断推进,特别是大规模生产体系的采用,大企业因具有多方面优势而获得了迅速的发展,由此导致产业集中度的日趋提高。然而,当经济发展进入成熟阶段工业化达到相当水平,产业集中度将逐步趋于稳定,并在随后的阶段缓慢下降,对于产业集中于经济发展之间的这种变动关系,可以称之为倒U型假说。详见魏后凯(2003)第44-45页。

参考文献:

[1]YU Min CHEN,《Inpact of regional factors on productivity in china》转引自金相郁,高雪莲,踪家峰,上海市与天津市工业集聚经济效应的对比分析.青岛科技大学学报.2005年3月.第21卷第一期,第27-32页.

[2]Martin P.and Ottaviano G I P.Growth andAgglomeration.International Economic Review,2001.Vol.42,No.4.PP.947-968.

[3]Rosenthal S.and Strange W.The Determinants of Agglomeration .Journal of Urban Economics,2001,Vol,50.PP,191-229.

[4]文玫.中国工业在区域上的重新定位和集聚.经济研究,2004(02):第84-94页.

[5]王佳慧 王志锋,外商直接投资的产业集聚效应的实证分析—以北京市第三产业为例,《城市经济》,2010(4).

附录:

行业名 文章使用代替字母

汽车制造业 QC

计算机、通信和其他电子设备制造业 JS

黑色金属冶炼和压延加工业 HS

石油加工、炼焦和核燃料加工业 SY

电力、热力生产和供应业 DL

电气机械和器材制造业 DQ

农副食品加工业 NF

金属制造业 JSZ

通用设备制造业 TY

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 TL

(作者单位:山东交通学院)