辽河特高孔渗“双特高期”油藏聚合物+表面活性剂复合驱开发效果分析评价

2019-01-11温静

温 静

(中国石油辽河油田分公司,辽宁 盘锦 124010)

0 引 言

国内聚合物驱和三元复合驱开发效果评价方法相对较完善,聚合物+表面活性剂复合驱(以下简称复合驱)评价方法在理论和矿场结合方面研究较少[1-5],文中以锦16区块复合驱工业化矿场试验为例,通过数值模拟、物理模拟、密闭取心测试等手段,深入研究复合驱不同开发阶段开发技术政策界限和理论模型,结合矿场试验效果,建立了较完善的注入、采出、驱替等开发效果评价技术方法。辽河欢喜岭油田锦16区块构造整装,河口坝沉积,储层连通好,连通系数为95%以上,储层高孔高渗,平均孔隙度为28.9%,平均渗透率为2 232×10-3μm2,转驱前综合含水为94.3%,采出程度为47.2%,已进入特高含水、特高采出程度的“双特高期”开发阶段,剩余油高度分散,低效无效水循环厚度占8.8%,吸水量占28.5%,继续水驱难以有效动用[6-7]。该块于2011年开展复合驱工业化矿场试验,通过8 a矿场试验与理论研究的结合,建立了一套完善的复合驱开发效果评价方法。

1 聚合物+表面活性剂复合驱开发规律分析评价研究

1.1 含水变化规律

锦16区块复合驱高峰期含水降幅为12~20个百分点(三元复合驱为13~30个百分点),要比三元复合驱含水降幅略低一些,但低含水期生产时间较长,维持48个月(三元复合驱为24~30个月),全程可分为含水率上升、含水率下降、含水率平稳、含水率回升、后续水驱5个阶段[8]。含水率的变化特征直接反映油井受效的情况,油井生产特征主要表现为3种类型,分别是U型及VU型、V型及波动型、不变化型。第1种类型见效特征为含水率下降幅度大,有效期长,见聚合物时间晚,增油效果好,主要表现为厚注薄采、高渗注低渗采、以及层内和层间非均质性适中,井间剩余油饱和度较高,多向受效,注入井注入强度较高,该类井占比为72%,其中,见效较好的9口井含水率峰值降幅为27~61个百分点,日增油峰值为15.8~25.8 t/d。第2种类型见效特征为含水下降幅度小,有效期短,主要表现为层内和层间非均质较强,受效方向单一,注入强度较小或者局部存在高渗条带且封堵效果不理想,采出液聚合物浓度上升快,或者单层厚度较大且受外部水体影响,油井见效程度弱,采出液聚合物浓度低。该类井占比为24%,对该类型油井采用增加受效方向、提高注入强度、封堵外部来水、调剖分注等措施,保证该类井开发效果。第3种类型为不见效不见聚型,该类井需要侧钻或增加采油井点以缩小井距,从而改善注采连通关系,促进油井见效。

1.2 注入能力变化规律

采用注入压力升幅、视吸水指数降幅、阻力系数3个关键参数描述注入能力的变化规律。在矿场分析过程中,引入霍尔导数曲线[9-10]全程实时评价注入状况(图1),弥补了早期应用霍尔曲线斜率分析的不足,提高了动态分析与评价的及时性和准确性。

图1 锦16区块全程阻力系数及霍尔曲线

目前,锦16区块进入主段塞低含水开发阶段,前置段塞注入压力上升快,增幅达到2.5~3.0 MPa,主段塞阶段压力增幅稳定在2.8~3.0 MPa,数值模拟计算主段塞注入压力最大增幅为5.0~7.0 MPa,同类油田主段塞注入压力合理增幅为2.0~5.0 MPa;单位厚度视吸水指数降幅为30%~40%,后续一直处于平稳阶段,同类油藏单位厚度视吸水指数降幅为30%~50%。通过霍尔导数曲线计算瞬时阻力系数,前置段塞阻力系数上升较快,由1.3升至1.7,主段塞含水下降阶段,阻力系数由1.7降至1.3,分析认为是由于注入聚合物浓度大幅度下降,导致无法建立起较强的残余阻力系数,通过调整各井组聚合物浓度,阻力系数提高到1.7,主段塞低含水阶段一直稳定在1.7~2.0,同类油藏该阶段阻力系数合理范围为1.3~2.0,并保持稳定。全程评价注入指标表明,锦16区块的参数处于同类油田以及数值模拟理论值合理范围内。

1.3 动用状况变化规律

吸聚剖面的变化规律主要与储层的非均质性有关,通过数值模拟研究表明,当层间渗透率级差小于2.5,推进速度比为1.5~2.0,剖面反转频繁,吸聚相对均衡。典型井锦2-5-A247井历年吸聚剖面变化情况表明,层间渗透率级差为1.2,吸聚剖面发生反转且后期吸聚均衡;当层间渗透率级差大于2.5,推进速度比由2.0升至6.0,剖面不反转,层间动用差异大[11-13]。典型井锦2-7-A247井历年吸聚剖面变化情况表明,层间渗透率级差为3.8,吸聚剖面不发生反转,对于剖面不反转油井通过分注、提高聚合浓度(以下简称提浓)、增注措施可提高吸聚厚度比例。锦16区块调整后吸聚厚度比例由初期87.1%增至94.5%,后续吸聚厚度比例一直保持稳定。

1.4 产液能力变化规律

建立以产液指数和增油倍数为主要指标的产液能力评价体系。在化学驱油过程中,由于注入流体的黏度增加,流动阻力增加,压力传导能力下降,油层采液能力也随之降低,锦16区块根据油藏实际的含水降幅,应用无因次产液、产油指数曲线预测产液指数降幅的下限为40%,应用数值模拟方法预测产液指数降幅的上限为83%。锦16区块注聚/表复合体系后,采液指数降幅为40%~70%(三元复合驱为50%~85%),其产液能力降幅略低于三元复合驱,在理论研究合理范围内。产液指数降幅小,原因是该块为高孔高渗储层,采液能力强,采用150 m小井距,对产液降幅影响较小。在见效高峰期最低降水阶段,通过完善注采井网提高聚合物驱控制程度,增加采油井点12井次,日产液量增加356 m3/d,占总日产液量的18%,弥补了高峰期产液量降幅较大的影响。采用螺杆泵、减磨防垢泵提高泵效、延长检泵周期等措施提高导流能力,保持油井液量稳定。分析无因次增油倍数评价指标,前置段塞阶段无因次增油倍数为1~2(与三元复合驱相当),主段塞高峰期无因次增油倍数为5~7(三元复合驱无因次增油倍数为3~7),高峰期无因次增油倍数在理论研究合理界限内。

1.5 采出流体变化规律

评价以分析氯离子含量和胶质+沥青质含量变化为主,主要反映油井是否同时受到聚合物驱扩大波及体积和驱替洗油的作用(图2)。当采出水氯离子含量大于注入水时,表明驱替液启动了新层,扩大波及体积;当采出水性质与注入水性质接近,采出流体中胶质+沥青质含量增加,表明发挥驱替洗油作用。锦16区块见效井采出流体胶质+沥青质、氯离子变化表明,注聚前注入水氯离子含量为200~230 mg/L,注入前置段塞阶段,氯离子含量由230 mg/L增至400 mg/L,前置段塞主要发挥扩大波及体积作用,进入主段塞阶段,氯离子含量保持在250~300 mg/L,高于注入前的氯离子含量(200~230 mg/L),也发挥了较好的扩大波及体积作用,但整个过程中氯离子含量有上升、下降再上升不断波动变化现象。前置段塞阶段胶质+沥青质含量有一定上升幅度,但幅度不大,说明扩大波及体积作用明显,驱替洗油作用弱,进入主段塞后,胶质+沥青质含量由25%增至35%~40%,驱替洗油作用明显,但整个过程中胶质+沥青质含量也有上升、下降再上升不断波动变化现象,从两者对比情况来看,扩大波及体积与驱替洗油作用以两者相互交替共存方式存在[14-16]。

1.6 饱和度变化规律

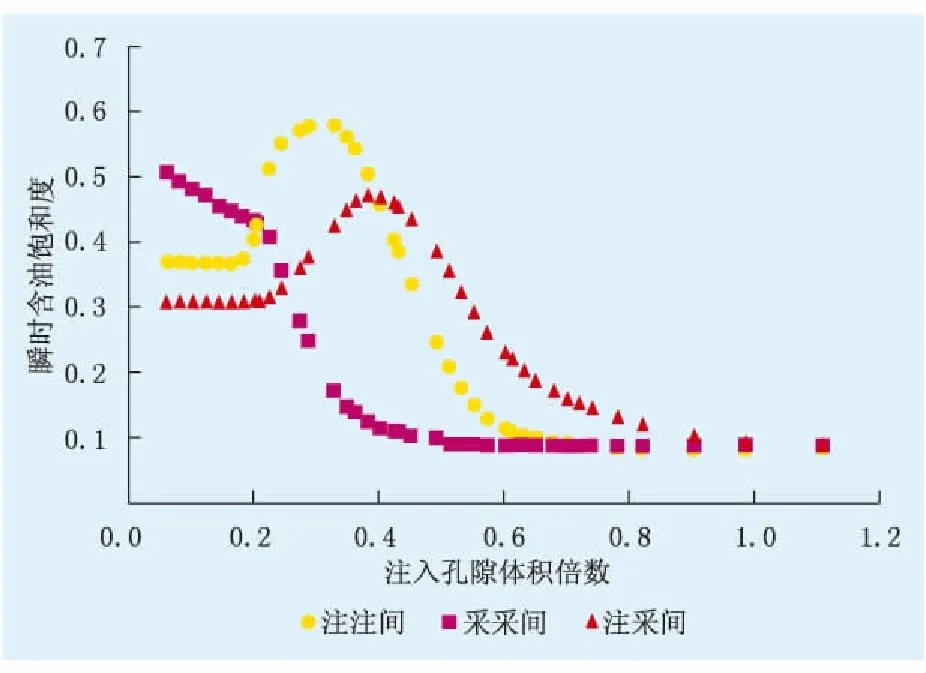

由数值模拟、C/O监测分析表明,饱和度在平面和纵向上变化规律均有差异。平面上,锦16区块采用正方形五点法注采井网,选择在2口注入井中间、2口采油井中间、1口注入井和1口采油井中间部署3口观察井,通过数值模拟分析化学驱过程中饱和度的变化表明,2口注入井中间、2口采油井中间部署的观察井饱和度先上升后下降,注入井和采油井中间部署的观察井饱和度持续下降(图3),因此,在2口注入井或2口采油井中间,见效高峰期前(即含油饱和度还处于上升阶段)增加采油井点,会取得较好的增产效果。如当注入0.40倍孔隙体积化学剂时,2口注入井中间增加的采油井锦2-7-116C井,日产油一直保持在6~10 t/d,含水最低降至60%,而当注入0.60~0.70倍孔隙体积化学剂以后,2口注入井中间增加的采油井锦2-丙6-A137井,见效时间短,初期产量高、含水低,在半年内产量由10 t/d降至2~3 t/d,含水由64%上升至90%以上。因此,在见效高峰期前增加采油井点有利于改善地下流场,但要把握适当调整时机,才能改善开发效果。

图2 锦2-6-A217井氯离子与胶质+沥青质含量变化

图3 数值模拟研究平面不同部位检查井饱和度变化曲线

纵向上,取心井饱和度测试分析表明,注入0.45倍孔隙体积化学剂时,密闭取心井6-A145与试验前锦检2井对比,整体剩余油饱和度下降8.9%,注入0.57~0.85倍孔隙体积化学剂,饱和度降幅为14.1%~16.9%,驱替倍数为0.45倍孔隙体积,饱和度降幅为5.0%~8.0%。碳氧比测试表明,驱替倍数较高层,注入强度为6~9 m3/(d·m),饱和度先上升后下降而且变化速度较快,饱和度由28%~32%升至36%~42%后降至31%~33%,反映原油驱替聚集、驱替采出的过程,表明化学驱效果显著,该类层需要持续保持其注入强度;注入强度为3~5 m3/(d·m),饱和度持续缓慢上升,反映原油驱替聚集作用弱,有一定的化学驱效果,还需要提高注入强度;注入强度小于3 m3/(d·m),饱和度变化不大,反映不出化学驱效果,可通过分注、增注措施大幅提高注入强度,改善开发效果。

1.7 驱油效率变化规律

通过物理模拟对不同方式驱油效率以及驱替洗油状况建立理论模型,根据现场密闭取心井单层测试结果对比分析,进一步验证驱替规律是否合理。锦16区块开展了水驱+聚合物驱、水驱+聚合物+表面活性剂复合驱实际岩心室内物理模拟实验,实验结果表明水驱+聚合物驱最终驱油效率为67%,水驱+聚合物+表面活性剂复合驱最终驱油效率为78%~82%。水驱+聚合物+表面活性剂复合驱室内物模实验分别注入0.40、0.50、0.80倍孔隙体积复合体系溶液时,水洗效率分别为61%、66%、72%。在6-A226注采井组注入0.45倍孔隙体积复合体系溶液时,部署密闭取心井6-A145井,注入0.45、0.51、0.85倍孔隙体积复合体系溶液时,6-A145井测试结果显示,3个驱替层段水洗效率分别为62.5%、64.9%、73.2%,表明在同等注入量下,水洗效率接近室内物理模拟实验结果,理论与现场实际驱替规律基本一致[17-22]。

2 聚合物+表面活性剂复合驱经济效益评价

分析聚合物+表面活性剂复合驱现场试验开发规律与理论研究的开发技术政策界限,对见效规律不明显的井通过提浓分注、有利时机增加采油井点等措施进行跟踪调整,试验区试验效果显著,高峰日产油达353 t/d,是转驱前6倍,综合含水最低为81.7%,较转驱前降低15个百分点,阶段累计产油59.7×104t,预计最终采收率提高值为19个百分点,最终采收率为70%,全生命周期评价结果,截至2018年1月,锦16区块聚合物+表面活性剂复合驱按实际销售油价和气价计算,实现净利润4.99×109元,投入产出比为1.00∶2.42,投资回报率为12.18%,经济效益较好,低油价下抗风险能力较强。

3 结 论

(1) 辽河欢喜岭油田锦16区块通过数值模拟、物理模拟、与驱替效果较好同类油田类比等手段研究注入、采出、驱替等评价指标技术政策界限及理论模型,与矿场试验开发规律进行对比分析,建立的开发效果系统评价方法,可为全过程跟踪调整提供理论指导。

(2) 分析锦16区块矿场试验注入、采出、驱替等开发指标,对见效规律不明显的井提出提浓、分注、有利时机增加采油井点等调整措施,试验区试验效果显著,试验区高峰产量日产油达353 t/d,是转驱前6倍,综合含水最低为81.7%,较转驱前降低15个百分点,阶段累计产油量为59.7×104t,复合驱提高采收率19个百分点,最终采收率可达70%,投入产出比为1.00∶2.42。