在歌唱教学中拨动思维之弦

——音乐思维能力的培养策略

2019-01-10吴艳丽

吴艳丽

(厦门市实验小学集美分校,福建 厦门 361000)

把歌唱好,是小学音乐教学中的一个重要核心内容。然而笔者在教学过程中发现,要让这一核心内容发挥应有的作用,音乐思维的唤起必不可少。音乐教育家廖乃雄也曾说过:“只感不思的音乐教与学,都是肤浅,盲目的。”音乐思维的唤起与唱好歌,两者相辅相成,因此培养学生音乐思维能力非常重要。

一、听——思辨互动,引发思维碰撞

倾听是师生在课堂中的核心活动。优秀教师会引导学生进入倾听状态,即内心无声的“对话”——教师、学生、音乐三者间的交流。让学生走入他们自己的身体意象,在无声中交流,同时学会协同思考,协同学习,学生的自主发现也就更加深入,形成的音乐表象也就十分深刻,从而激发音乐思维。

例如在新授《老水牛角弯弯》一课中,教师让学生按照自己喜欢的方式倾听音乐,感受周围发生的一切,比比看谁最会倾听?在听赏过程中印象最深刻的是什么?然后分享交流。全班学生都能认真倾听、思考,听完后,纷纷举起手,不管是音乐素养较好还是相对薄弱的学生,都有回答问题的愿望。有位学生说:“听了感觉高兴、欢快。”“那到底是多高兴、多欢快呢?”教师问道。看到她茫然地看着笔者,笔者就快速地唱起来。学生恍然大悟,接着说:“不是这样,是慢慢的。”立刻有位学生补充到:“感觉好像骑着牛在田间散步那种感觉。”“对,是悠闲、自在的那种快乐。”又有个学生紧接着说。

师生间相互倾听,在不同层次学生的问答交流中,把这首歌曲的音乐内容、音乐要素进行有效地赏析。有效倾听就像一颗石子投入水中泛起的波纹一样,荡漾着学生的心,真正体现以学生为主体,通过思辨互动来引发思维的碰撞。

二、动——舞动融合,感悟思维魅力

这里的动,主要是指用简单的律动或舞蹈动作来感知和再现所听到的旋律,让学生借用身体来感知,随乐而舞,在自然的体感中来感受节拍、节奏、乐段等各种表现要素和音乐的风格特点等,从身体动作中看到音乐,加深记忆,用内心歌唱,感悟思维。

例如,在执教《柳树姑娘》时,教师带领学生按音乐的基本节拍围圆圈行走,通过行走感受三拍子特点,时而向前走,时而原地搭步,不断变化。同时按音乐的节奏和情绪加入简单的手势动作,时而根据音乐轻柔摇摆,时而动感跳跃。让学生在动作与游戏中不断积累感性经验,在无形中感悟音乐思维魅力。紧接着,教师继续带领学生踩着三拍子的步伐行走,当听到二声部旋律出现时,带领学生通过不同的节奏做出不同的动作,加深对二声部的记忆。再次复听时,将学生分成两部分,在教师的引导下,学生跟着音乐分别做出了两个声部的不同动作,让二声部体验更加深刻明显。

三、唱——趣味歌唱,深化思维表达

在歌唱教学中,音乐思维的激发最终要落实到表现中来。音乐就是要表达,这种表达具有直接性的特点。教师应该有意识地通过歌唱,显示音乐水平和对音乐知识技能的理解与运用。

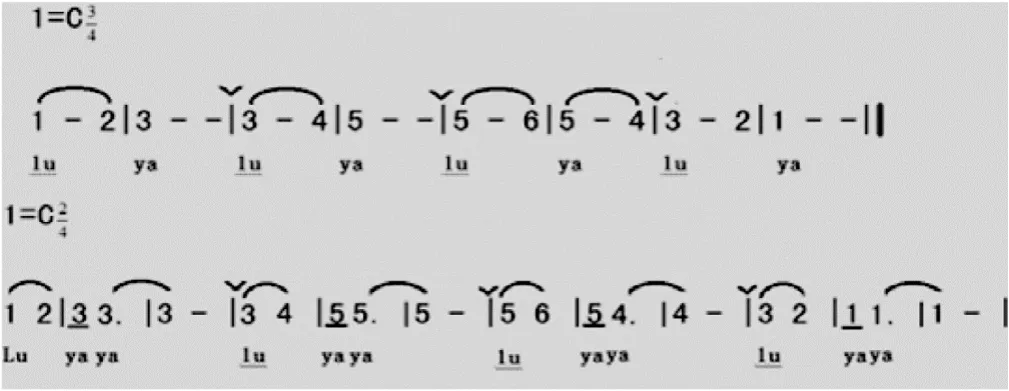

(1)改编的发声练习(下图):

例如,在执教《小螺号》之前,教师将教材里的发声练习结合歌曲特点进行二度创作,将歌曲难点跨小节的4拍延长音进行结合,用寻找音乐宝贝的游戏方式,让师生在铝板琴清脆的声音中开始有趣的练声教学。在教师的眼神、手势、声音中,将音乐要素表现地淋漓极致,既解决了歌曲难点,又让学生进行了一次有趣的发声练习——寻找音乐宝贝,达到良好的效果。紧接着出示轮船图片,用语言引导让学生将刚刚的发声练习变成轮船汽笛声,通过教师的声势,肢体语言提醒,让学生从简到难、层层深入地进行有趣的轮唱练习。

(2)有趣的二部轮唱

当学生二声部轮船不和谐时,教师幽默地说:“刚才海面上的多只轮船相撞了,有的船只杂乱无章的行驶,你们感受到了吗?”学生都开心地笑了。教师接着问道:“你们说该怎么办?”放松之下的学生思维被激活了,纷纷举手。有人说:“我们是两艘大船,这两艘船应该要沿着统一路线一前一后行驶。”有人补充:“两组的声音要音量一样大,要和谐,旋律不能抢,不然就会用再次撞上的。”接着教师带领学生唱起来,再次进行歌唱练习。教师通过幽默的语言与情景创设,调动学生的思维,让学生在唱中有动,唱中有思,避免歌唱时的游离状态,实现了深层交流。

音乐思维的发展和歌唱情感的表达是相辅相成的、和谐共生的。应该根据歌曲自身的音魂,以独到的视角,对教材进行审视,选择适合学生身心的方式,让学生去感悟、理解、和运用,从而达到音乐思维与歌唱表达和谐共生。

四、创——思创升华,发展思维能力

音乐思维训练的提高,是根据学生思维特点,结合教学内容在教学过程中实现的。而即性创编则是发展音乐思维的一个重要实践活动,同时也是最具有特点的内容。通过创编活动,让学生以音乐的方式进行自我表达,既促进音乐教学活动开展,同时也是运用音乐思维的手段来刺激学生,让学生的音乐实践活动更加有效。

例如在《小螺号》歌曲创编环节设计中,笔者本来是设计了三大环节:引子、二度加花、轮唱。引子部分本想一带而过,但在教学过程中出现了这样的一幕:当教师弹奏完引子后,一个学生说:“我觉得,老师的这个引子太沉重了,小螺号应该是很欢快的。”此时,学生和笔者想得完全不一样。笔者继续追问:“那有没有什么好办法?”学生说:“可以让一个人当小女孩对着大海喊道:快来啦,这里有贝壳。然后我们可以当轮船,发出刚才你教我们的轮船的旋律。”另一个学生补充到:“海面上轮船来来往往,我们可以用轮唱来表现。”笔者尊重学生的意见,于是调整了教学内容,在学生的热烈讨论中形成情境式多声部合作的引子。在这一轮师生思维碰撞的过程中,既展现了师生的思维冲突,也展现了师生思维过程的相互补充。教师组织了一次促进学生思维完善的互动过程。