南京花开

2019-01-10傅强

傅 强

绿色源自能够进行光合作用的植物,它们是地球生态系统的基石。当今地球上生活着大约30万种形形色色的植物,包括苔藓植物、蕨类植物、裸子植物和被子植物等四大类群,其中最为丰富的是被子植物,约有25万种。

无论是象征爱情的玫瑰,还是象征亲情的康乃馨;无论是我们赖以为生的水稻、小麦等农作物,还是有益于身体健康的各种水果;无论是用于遮体保暖的棉花,还是用于治病延寿的各种药材,几乎都来源于被子植物。

被子植物不仅是人类得以起源、发展和延续的物质基础,还深刻地影响着很多动物类群的发展,例如花与传粉昆虫的协同演化造就了更加缤纷美好的生命世界,草原的兴起深刻影响了以马类为代表的奇蹄类动物的演化。

如果我们有机会从空中俯瞰大地,除了少数沙漠和戈壁地区外,奔入眼底的是茫茫的无尽绿色。

绿色源自能够进行光合作用的植物,它们是地球生态系统的基石。当今地球上生活着大约30万种形形色色的植物,包括苔藓植物、蕨类植物、裸子植物和被子植物等四大类群,其中最为丰富的是被子植物,约有25万种。

无论是象征爱情的玫瑰,还是象征亲情的康乃馨;无论是我们赖以为生的水稻、小麦等农作物,还是有益于身体健康的各种水果;无论是用于遮体保暖的棉花,还是用于治病延寿的各种药材,几乎都来源于被子植物。

被子植物不仅是人类得以起源、发展和延续的物质基础,还深刻地影响着很多动物类群的发展,例如花与传粉昆虫的协同演化造就了更加缤纷美好的生命世界,草原的兴起深刻影响了以马类为代表的奇蹄类动物的演化。

采石场的公示牌(2017.11

采石场的公示牌(2015.2.25)

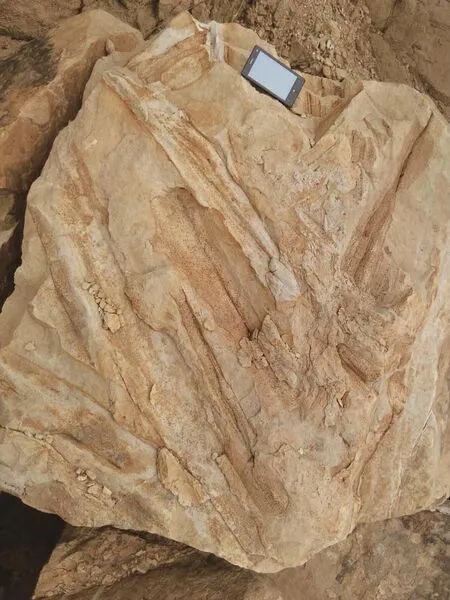

第一次到访化石产地,砂岩上杂乱的植物茎干(2015.2.25)

采石场的变迁(2015.2.25)

采石场的变迁(2017.11.12)

尽管被子植物家大业大,但究其历史而言,却要比其他类群短的多。苔藓植物大约起源于5亿年前,蕨类植物大约起源于4亿年前,裸子植物则大约起源于3.6亿年前,而被子植物的起源时间却一直扑朔迷离,长期以来很多学者认为最早只能追溯到1.3亿年前左右。

早在一百多年前,人们就已经知道植物有着漫长的进化历史,但直到一亿多年前的白垩纪早期才开始出现大量的被子植物化石记录。因此,被子植物的起源,以及它们在白垩纪时期的迅速崛起,长期以来一直困扰着植物学家和进化生物学家,并且经常称之为“达尔文的讨厌之谜”。

采石场的变迁(2016.2.15)

这一称谓来源自现代进化论的奠基者达尔文在1879年7月22日写给植物学家约瑟夫·胡克(J.D.Hooker)信中的一句话:“就我们所能判断的,所有较高等植物在较近地质时期的快速发展是一个令人讨厌的谜。”(The rapid development,as far as we can judge,of allthe higher plants within recent geological times is an abominable mystery.)

在这里需要特别说明的是,达尔文下给胡克信中多指的“较高等植物”(higherplants)并非全部被子植物,而是被子植物中的双子叶植物。这是因为在达尔文生活的时代,古植物学家通常将被子植物分为单子叶植物和双子叶植物两个大类群分开描述,且将单子叶植物的化石记录追溯到了石炭纪(当然这是早期古植物学家在鉴定上犯了一个错误),只有双子叶植物是在白垩纪才出现并快速多样化。

由于达尔文给胡克的信是在1903年被编辑出版,才被广大读者所熟知的,而且此时古植物学家已经意识到早期所谓的白垩纪前的单子叶植物全都鉴定错了,于是人们就将达尔文原文中的“较高等植物”指代全部被子植物了。后来者也就简单地用达尔文所说的“讨厌之谜”称呼古植物学中这个最令人关注的重大科学问题:被子植物是如何起源和快速早期分异的?

自此之后,无论是研究化石的古植物学家,还是研究现代材料的植物学家,都在琢磨达尔文的这句话,从不同角度开展工作,试图破解这一谜题。2009年,在这句话提出130年后,有学者在一篇文章中这样写道,“如果你将‘讨厌的迷’和‘达尔文’作为关键词,在Google中进行搜索,会得到大约62600条引用文献”。2018年12月5日,笔者在Bing中同样用这两个关键词搜索,所得到的结果是1530000条,可见关注之众。

从家所在的楼的十八层眺望化石产地,中间的高山为栖霞山,右侧地面线上的平顶山为六合方山

卫星地图俯视产地全貌

一百多年过去了,“尽管‘讨厌之谜’一词依然经常被引用,有时甚至有人说谜已破解,但很少有人意识到,在今天这个谜题变得更为复杂。”

前往采石场的简易路,后来前面的山口建了围栏,被封起来了

一百年来,古植物学家一致在孜孜不倦地在更老的地层中追索更老的被子植物化石,现代植物学家则利用形态和分子的数据,构建植物的系统树,寻找与被子植物亲缘关系最近的类群。好不夸张地说,与此相关的文献可谓浩如烟海。例如,有人根据现生和化石种子植物各类群的形态学分析,认为已经灭绝的舌羊齿类、本内苏铁类和开通类是被子植物的近亲。

而古植物学家发现的早白垩世的古果和Montsechia vidalii等,中侏罗世潘氏真花、渤大侏罗草和石叶(Phyllites)等,晚三叠世毛籽伊甸籽(Edenia villisperma)和总领叶(Pannaulika)等化石,虽然这些化石大都是孤品,标本往往仅有一块,有些甚至不甚完整,但依然为认识早期植物、破解“达尔文的讨厌之谜”提供了有价值的线索。

尽管如此,国际上的学术权威对此持十分审慎的态度,认为“到目前为止(2017),在白垩纪之前并不存在被子植物的确切证据。”(Herendeen,P.S.,Friis,E.M.,Pedersen,K.R.and Crane,P.R.,2017)将此前各国学者近百年的努力一笔勾销。

但实际上,分子系统学的分析表明,被子植物的起源可以追溯到2.75亿年前的二叠纪后期,甚至是三亿年前的石炭纪。即使保守一点说被子植物起源于两亿多年前的三叠纪末到侏罗纪初,这距离早白垩世被子植物的快速辐射也有五千多万年的空白期。

布满大量银杏类化石的岩块(2016.1.3)

保存较完整的格脉蕨化石

可能为松柏类植物的枝叶化石(2015.12)

种子化石(2016.3.5)

保存了精美孢子囊群的锥叶蕨

到底是什么因素导致白垩纪之前缺乏被子植物的化石记录呢?不同学者提供了很多解释,例如有人认为原被子植物是长得很小的、匐地生的草本植物,花小而简单(David Winship Taylor,Leo J.Hickey,1992);有人提出最早的被子植物仅生活在森林的下层,直到白垩纪才开始辐射发展(James A.Doyle,2012);而高地假说则认为,被子植物在白垩纪之前很久就已经出现了,只不过它们生活在难以保存为化石的高地区域(Axelrod,1952,1970)。

这些假说或推测,为我们寻找更早的被子植物化石提供了有用的参考。

苏铁杉化石(2016.1.3)

新芦木茎干

早先的研究指出,在早侏罗世时,沿长江地区地势东高西低,古长江水系流向自东向西,东端地势陡峻。当时的南京地区正好就位于古长江上游的崇山峻岭间,山间盆地形成的沉积地层为寻找早期被子植物提供了难得的良机。

由于房价高企,笔者在毕业多年之后不得已在2013年初于南京东郊,南京市与镇江市交界处购买了房产。2014年秋交房后,经过简单整理,偶尔在节假日过去住上一两天。没事的时候,笔者就会带着相机在小区周边转转。乡下有乡下的好处,荒山多、荒地多,可以更方面地接近自然。

首次采到的南京花化石,见箭头所指(2016.2.18)

首次采到南京花时剖面的状况(2016.2.18)

采石挖开的岩石为寻找化石带来了极大的方便

有很多花的标本(2016.2.28)

有很多花的标本(2016.2.28)

2015年2月,笔者有幸在在小区北侧的乌龟山采石场发现了一处早侏罗世剖面(传统的象山群地层),开始不断地在这里寻找化石,陆续采集了大量银杏类、本内苏铁类、真蕨类、木贼类、针叶类植物化石,其中还有一些十分微小的,在野外不受注意的化石。

2016年2月18日(正月十一,星期四),天气晴朗,阳光明媚。笔者再次来到采石场,由于正值春节期间,采石场静悄悄的,除了前期剥落的大量岩石外,只有枯黄的衰草,十分适合化石采集。幸运的是,这次在一层灰色的粉砂岩中发现了一些小小的类似花朵样的化石。在用地质锤劈开岩石后,看着这些未曾见过,却似乎又有些熟悉的化石,心情十分激动。要知道这可是早侏罗世的地层啊,在这里发现花的化石可不是一件小事。呆呆地在原地坐了一会,思绪万千,虽然自己是研究植物化石的,但毕竟以前熟悉的是泥盆纪早期维管植物领域,对早期被子植物并不熟悉,要想研究难度很大,并且仅熟悉文献就要花费很长的时间。恰巧所里的王鑫老师一直致力于早期被子植物的研究,一起研究可以尽快将这一发现公诸于世。本想立即打电话给王鑫老师告诉他这一发现,但考虑到还在假期中,就按耐住有些激动的心情,未做打扰。

假期结束上班后,笔者立即带了几块“花”化石来到王鑫老师办公室。看到化石后,王鑫老师立即眼睛放光、精神大振。对早期被子植物关注的人都会明白这些“花”化石的重要性。

2月28日(星期日)下午,为了实地考察化石产地,王鑫老师驱车来到仙林与笔者会合,赶往仅咫尺之遥的乌龟山采石场。王鑫老师一家三口,加笔者和笔者儿子,一行五人穿过一片长长的荒地,穿过一个采石开出的垭口来到满目疮痍的山坡前。寻找工作迅速展开,幸运的是,很快在劈开的岩石中又有了令人惊喜的新发现。大量类似花朵的化石扑面而来,其中一块上竟然密密麻麻的分布着几十朵。

有了大量化石为后盾,室内研究工作十分顺利。实体显微镜、电子显微镜、荧光显微镜……,在一系列细致的工作之后,我们对这一化石花的认识渐渐清晰起来。这是一种很小的花,直径约1厘米左右,整体呈杯型;花萼和花瓣4-5片,中间为树枝状的花柱;下位子房,内有1到3枚长椭圆形胚珠。由于化石产自南京,我们将她取名为南京花(Nanjinganthus)。

虽然被子植物是一个人们耳熟能详的名词,在日常生活中也很容易将它们与苔藓植物、蕨类植物和裸子植物区分开来,但要在信息大量丢失的化石中进行识别却并不是件容易事。这必须抓住被子植物的核心特征,即在受精前胚珠已经被心皮所包裹,否则则是裸子植物。

从目前所发现的诸多特征上看,我们认为南京花是真正的被子植物,也是目前已知最早的被子植物。她的发现,表明被子植物在侏罗纪已经确实存在,同时说明被子植物起源的时间应该更早。

为了确定化石的时代,我们还进行了植物大化石组合的比较、分析了孢粉、进行了碎屑锆石的测定,综合各种数据,最终确定化石产出的时代为早侏罗世晚期,距今约1.74亿年左右。

王鑫老师展示标本

和化石合个影

该剖面至今发现唯一的动物化石———鲨鱼卵壳的化石

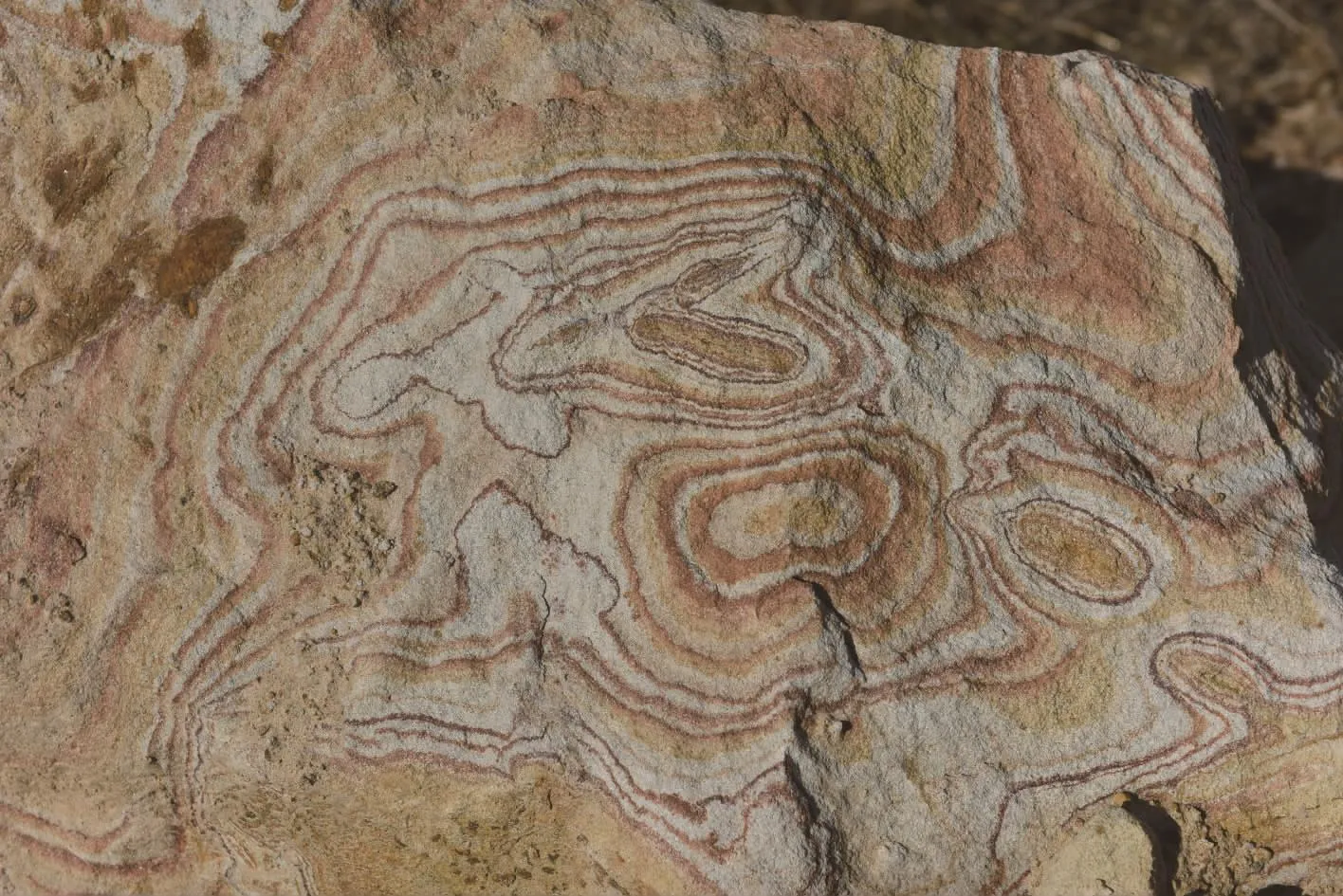

石英砂岩上美丽的花纹

很快在2016年五月份文章的初稿就已经出来,之后经过不断修改和补充,九月份将稿子投到了Nature。Nature的编辑对稿子十分重视,很快安排了审稿,并很快在在审稿意见没有完全返回时,让我们进行了修改和补充。但非常遗憾的是,最终我们的稿子还是被枪毙了,因为审稿人不接受我们的解释,不相信在早白垩世存在被子植物。

随后,我们又将稿子转投到了Science,结果依然,接着Science Anvance、Nature communications、CurrentBiology,结局几乎是被审稿人以近乎同样的理由拒之门外。一轮下来,经过一年多的折腾,我们估计国际上有关被子植物起源的小圈子应该都知道这件事了。2017年12月28日,我们索性将文章放到了bioRxiv预印平台上,这样可以让更多的人知道我们的发现,同时也可以接受批评和指正。

虽然在bioRxiv上不算正式发表,但该平台专门为作者建立了与许多同行评审期刊直接投稿的链接,不会影响之后在其他正式期刊继续发表。之后,我们利用直接转投连接将稿子投到了eLife。经过几轮的退稿、重投、修改,最终被接收发表。

南京花的发现仅仅是个开始,我们还不清楚这种植物的总体形态是什么样的,叶子长成什么样?但她的发现既鼓舞了我们继续在侏罗纪,甚至更早的地层中寻找被子植物化石,又给带来了更多的挑战,被子植物的起源是单源的还是多源的?在被子植物的起源过程中,是否存在失败的盲枝?被子植物到底起源于何时?它们最早生活在何种环境?以及它们的起源机制、环境背景等一系列问题都需要解决?

科学研究是永无止境的,人类对于被子植物,乃至任何一个生物类群的起源的认识都只是一个无限接近事实的过程。两千三百多年前,楚国诗人屈原在《离骚》中写道:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,这也正是科学研究的写照吧!

猜你喜欢

——侯学煜教授简介