北京地区大运河沿运聚落空间分布及形态特征研究

2019-01-10汤羽扬

张 曼,汤羽扬

(北京建筑大学北京未来城市设计高精尖创新中心,北京 100044)

2014年,大运河被公布为中国第46处世界遗产项目,这是世界对大运河遗产整体价值及其沿线城市联合保护成果的认可。2015年,《世界遗产名录》操作指南颁布并实施,它将遗产运河(heritage canals)单独定义为特定遗产类型,大运河成为其中唯一的活态遗产运河。沿线古市镇作为运河文化及其“活态”品质的载体,在大运河遗产构成中处于重要位置。借助大运河的动态串联,这些古市镇的空间形态呈现规律性,体现跨文化的整体意义。此外,还结合大运河的自然与社会功能属性,在不同区域体现出适应性与差异化。大运河沿线古市镇正是藉由这种双重性特征,得以成为中国最具代表性的城市群[1]。

作为历史上大运河的承接区及漕运终点,北京地区大运河沿线古市镇呈现出与其他地区不同的城市形态与职能特征,留存了大量珍贵的遗产资源。随着大运河运输功能的丧失,这些市镇聚落及其相关遗产资源衰败严重。20世纪90年代以来,我国进入到快速现代化、城市化及全球化进程与社会经济转轨过程浓缩重叠的特殊时期[2]。随着内部结构急速变化及外部轮廓快速扩展,在山东济宁以北的大运河基本断航后,这些沿线市镇及其相关遗产同大运河及古市镇之间的关联便逐步减弱,遗产保存状况进一步恶化。申遗成功后,大运河实现了由运输河向文化河的转变。面对巨大转型压力,针对沿线古市镇及相关遗产资源保护情况,相关政府及研究机构亟须寻找一种系统化的整体保护理论与方法论作为支撑。

本文通过梳理北京地区大运河沿运聚落构成,分析其总体空间布局,并对聚落空间格局进行特征总结,以期为北京地区大运河沿运聚落的整体保护,以及北京历史文化名城建设发展提供一种新的研究视角。

1 大运河、大运河北京段及世界遗产大运河(北京段)

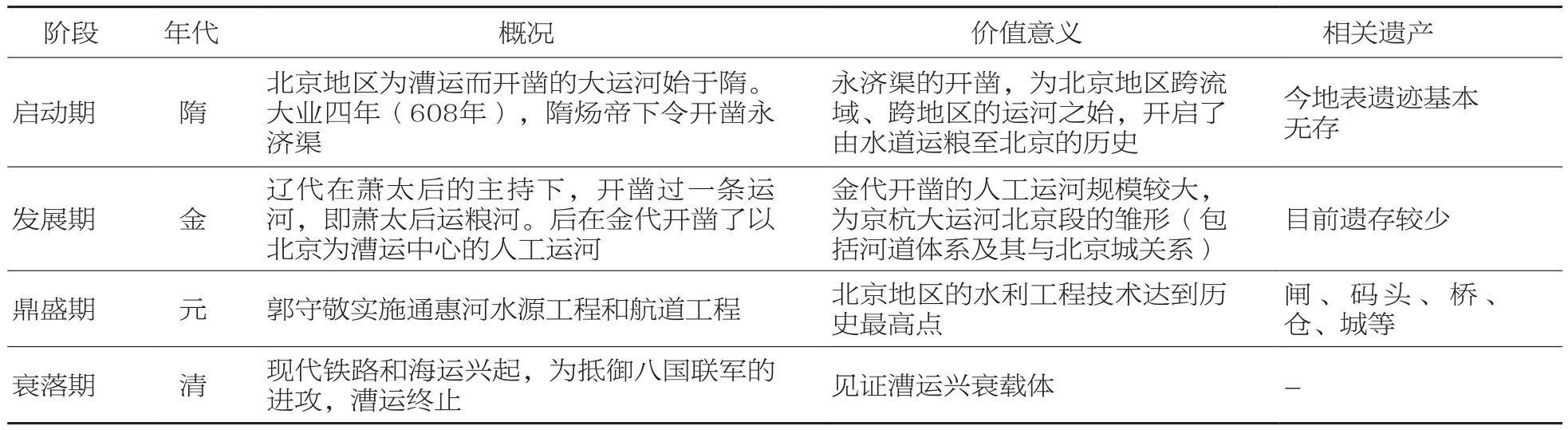

大运河是人类历史上超大规模水利水运工程的杰作,全长1 797 km,创造性地将零散分布的、不同历史时期的区间运河,连通为一条统一建设、维护、管理的人工河流,是世界水利水运工程史上的伟大创造。因区域地形差异,北运河及通惠河段大运河相关部门为解决河道落差大、水流急、常决溢等问题,设计了众多弯道,建造了各种形式的堤坝,形成了“一弯顶三闸”的河道走势,构成独特的运河景观(图1)[3]。通惠河(大运河北京段)全长82 km,建造时间久远[4],再加上北京是隋唐时期大运河北段的边防重镇,也是元明清时期运河北段的国家首都,便使得通惠河的管理与使用需求较为特殊,在加强统治、巩固政权、建设都城、囤积物资等方面均需要便利的水路运输[5],从而使得沿线古市镇及相关遗产资源特征尤为显著(表1)。

图1 北运河及通惠河段大运河河道形态示意(来源:作者在地形图基础上绘制)

表1 大运河北京段(通惠河)建造沿革简述

根据申遗文本,北京地区入选大运河河道分别为通惠河北京旧城段(包括西城区什刹海和东城区玉河故道)、通惠河通州段(西起永通桥,东至通州通惠河与北运河交叉口,长约5 km)。遗产点分别为西城区澄清上闸(万宁桥)和东城区澄清中闸(东不压桥)。这些片段式、零散的遗产点,如何重塑大运河与北京城市建设及城市历史的关系,展现其整体突出的普遍价值,将为大运河遗产整合保护提出难题。

2 北京地区大运河沿运聚落空间分布特征

北京地区大运河自建造至今已有1 400余年,沿线古市镇众多,且形成年代、更迭变化难以考据。元明清时期的大运河作为漕运制度的载体,对北京城市建设与发展影响最大。本文以元明清时期发挥漕运功能的大运河沿线聚居点(沿运聚落)为研究对象,探讨在漕运管理制度体系下,大运河与沿运聚落、各沿运聚落之间的空间关系,并以典型聚落为代表,分析其空间格局及主要构成要素。

据史料考据与统计分析,北京地区大运河沿运聚落共有20处(表2),主要集中分布在大运河进入北京地区的入口区和出口区,即通县以南,肖家河以北(图2)。而与内城连通的3股河道,其中部各设一个“中转站”,从北至南依次为东坝、高碑店、十里河。这些聚落与大运河河道的空间关系,大抵有3种:相切、相交和相离。聚落边缘与大运河河道相切,即聚落紧邻大运河河道一侧形成并发展,靠近河道一侧的聚落边界多随河道形态弯转自由。内部道路多与河道方向垂直;聚落边缘与大运河河道相离,即聚落在河道一侧的陆地上,隔一段距离进行建设,为加强与大运河的关联性,常将支流水系引入城内,并在城四角设蓄水池塘以备用,这类聚落布局形态更显规整,道路系统平直,与城内水系综合设置;因当时技术与交通工具的限制,在北京地区,与大运河河道相交的沿运聚落并不多见。

图2 北京地区大运河沿运聚落空间分布示意(来源:作者改绘自北京市文物局提供底图)

表2 北京地区大运河沿运聚落特征简述

续表2

3 北京地区大运河沿运聚落空间形态特征

与淮安府以南大运河沿运聚落相比,北京地区大运河沿运聚落在形态布局及其组成单元上具有特殊性[9]。

(1)形态布局。因北京地区大运河沿运聚落多与河道呈相切、相离的空间关系,故其平面形态并不受河道形状影响,多呈规整的几何式和半自由式(紧邻河道一侧稍显不规则)。内部道路更为平直,与城内水系统筹考虑;因功能属性不同,淮安府以南大运河沿运聚落在功能分区上表现为厂、坊占据较大用地;而北京地区大运河沿运聚落则以行政管理、存储空间居多。在演变规律上,因厂、坊多建在城市边缘区,故淮安府以南大运河沿运聚落多呈现出城市边缘区迅速扩张的态势;而北京地区则因更强调对行政区域的集中建设,故出现中心城区快速集聚的特征。

(2)功能单元。大运河沿运聚落的工商业异常发达活跃。与淮安府以南大运河沿运聚落河道出现的“河市”不同,北京地区大运河沿运聚落仍沿用北方“街市”布局,进行陆路商业活动;在城内,北京地区大运河沿运聚落多设置水街作为物资运输的通道,并在城内四角设蓄水池,力图与大运河建立完整的水供给系统;作为中国古代城市重要的公共设施,大运河沿运聚落内部均有寺庙设置,如清真寺、佛塔(寺)、道宫、庙宇等,体现多文化、多民族的交融性,这种交融性亦体现在各类建筑的细节设计上,如门窗色彩、砖雕图案等;另因功能差异,北京地区大运河沿运聚落内仓、衙署等建筑类型更为普遍。

4 结束语

北京地区的大运河河道呈片段式,相关遗存多为点状分布。文章以大运河沿运聚落为研究对象,通过研究大运河沿线曾发挥漕运功能的各类聚落,从区域空间分布、聚落空间形态两个维度出发,分析聚落与运河、聚落与聚落之间的关联性,旨在探究漕运制度体系下大运河沿运聚落的关系网络,实现对大运河沿线各类遗产资源的整体性认知,为大运河及其相关遗产的保护提供理论支撑[10]。