城市道路路侧带布置方案研究

2019-01-09柯博欣

柯博欣

(厦门市市政工程设计院有限公司 福建厦门 361000)

0 引言

在以往城市道路规划建设中,由于受到“车本位”思想影响,对路侧带不够重视,导致城市道路路侧带通行空间和环境品质差,如慢行空间不连续或不顺畅功能空间布置不合理等问题突出。近年来,随着我国城市的快速发展,“人本位”思想逐渐占据主导地位,提倡绿色健康的出行方式,对路侧带的空间和环境提出了更高的要求。

因此,近年来,基于突破传统思维禁锢,寻求城市道路全新的规划设计理念,以满足新时期城市建设的需求,在探讨道路空间时,尽可能公平地考虑各种功能需求,特别要优先保障弱势群体和生态环保需求,改变“车本位”思想,坚持以人为本的原则,实现“安全街道绿色街道活力街道”的设计目标。

(1)安全街道。最大限度保证行人自行车及在此空间活动的各类人群的安全和舒适。

(2)绿色街道。减少硬化路面面积;减少能源消耗;减少温室气体排放和空气污染;最大限度地让雨水渗透和雨水再利用;鼓励人们步行骑自行车和乘坐公共交通出行,少开车,促进人们的健康。

(3)活力街道。创建宜居社区;增加公共活动空间,增进人与人之间的交流;增强街道的吸引力,提高街道两侧土地的价值。

与以往道路断面相比,本文重点探讨以下方面:

(1)断面适应性。道路断面应充分考虑两侧用地的实际情况,能够适应外侧为贴线建筑(临街商业)景观绿带(退线绿化)等不同情况。

(2)绿色低碳出行。厦门正在大力提倡自行车出行,但目前自行车道普遍存在被行人停车随意占用,对机动车干扰大不安全,路面频繁起伏不舒适,车道狭小不连续等突出问题。因此,道路断面布置应给予自行车道足够宽度和更为舒适的骑行空间。

(3)海绵城市。在实现径流和面源污染控制功能的同时,注重景观效果,这需要一定的空间;结合近年来“海绵”建设经验,在道路断面布置时充分考虑“海绵城市”建设要求。

(4)提升街区活跃度。欧美发达国家把“道路”改造成“街道”,强调道路不仅是交通通道,还是为街区居民提供的公共活动场所,提升临街商业,增进人们沟通交流;这种理念要求缩减车道宽度减少车辆使用降低车速。厦门与国外发达国家还存在较大差距,需要快速交通工具支撑经济增长。因此,在处理公共活动空间和机动车空间上,应客观对待,有所侧重但不能过度考虑。

1 路侧带功能空间及宽度要求

路侧带,是指城市道路车行道最外侧路缘石与道路红线之间的部分,其功能空间,主要有人行道自行车道绿化带(或树池)以及设施带等。

(1)人行道。规范规定人行道最小宽度≮2m。考虑到两人并行时,第三人容易超越的宽度需求,建议人行道最小宽度≮2.5m;另外,支路人行道宽度不应缩窄,保证一定的驻足沟通与公共活动空间。

(2)自行车道。自行车道有单向车道和双向车道之分,规范规定单向车道最小宽度≮1.5m,双向车道最小宽度≮2.5m。考虑到1.5m宽的单向车道超车困难,自行车道宜采用双向车道;另外,支路可考虑单侧布置双向车道;介于当前实际状况,建议自行车道和人行道机动车道之间尽量设分隔带,尽可能给自行车相对封闭独立的空间。

(3)绿化带。规范规定种植乔木的绿化带宽度≮1.5m。根据“海绵城市”建设经验,建议下凹绿地宽度≮2m,而宽度达到2.5m以上景观效果较好。

(4)设施带。设施带宽度应根据各种设施布置的空间要求确定,如果仅布置路灯杆和交通标志杆时,0.75m宽度就能满足要求。

2 路侧带空间布置方案比选

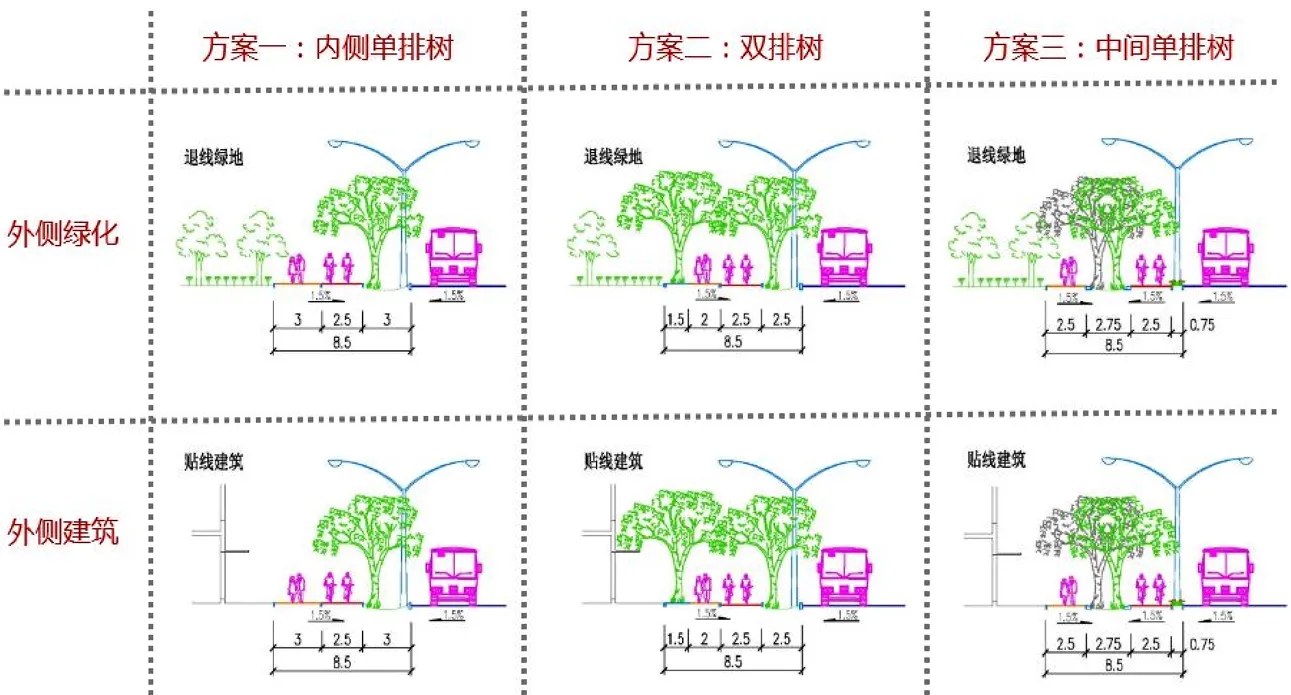

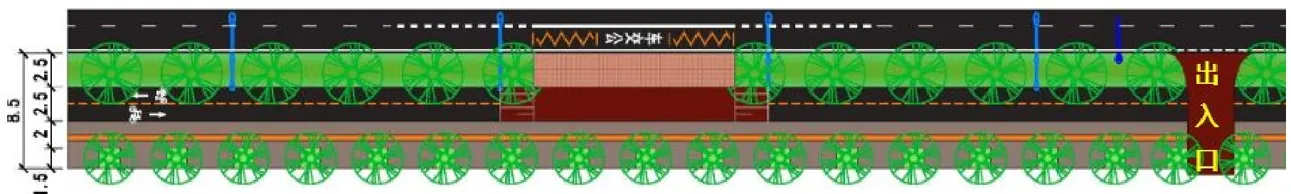

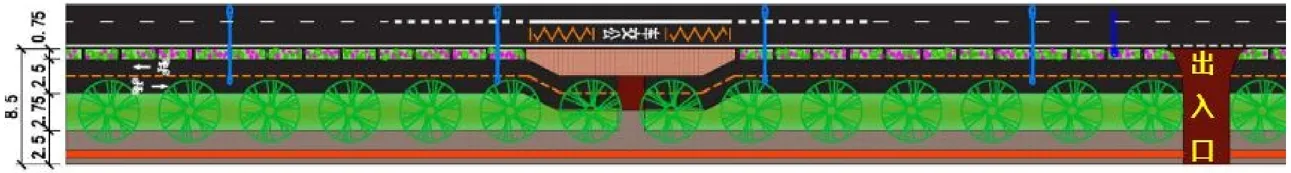

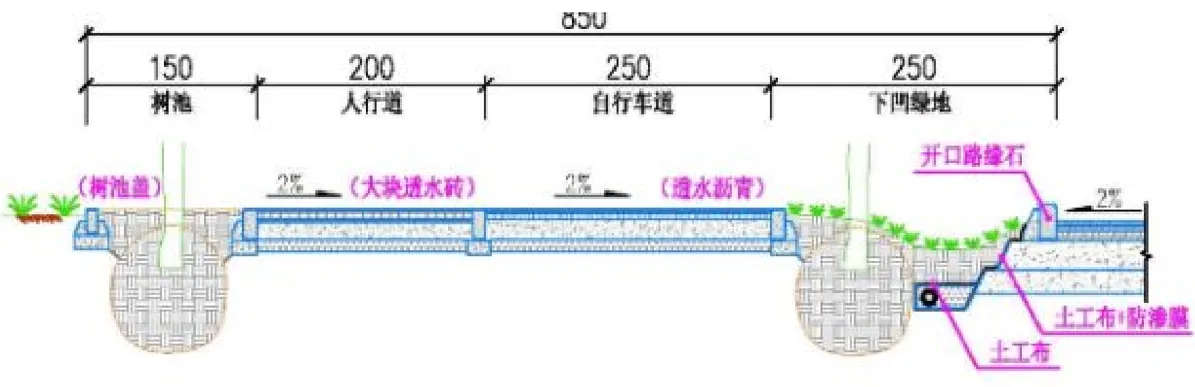

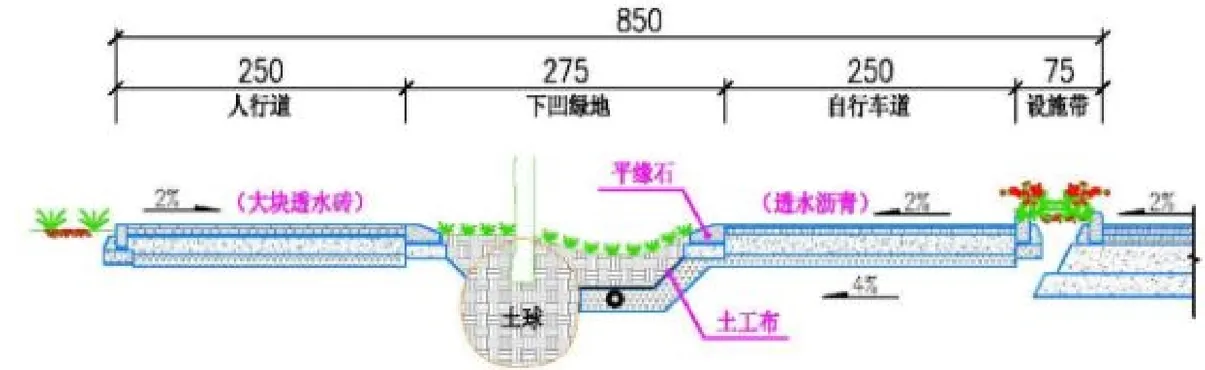

厦门市城市道路规划断面中,最常规的断面有3种,分别为:43m主干路30m次干路和22m支路。其中,支路断面布置可以比较灵活,如单侧布置自行车道缩窄车道等,根据实际情况全断面统一考虑。主干路和次干路路侧带宽度有8m8.5m9m和9.5m这几种类型,下文就8.5m宽路侧带为例,在路侧带外侧是绿化或是建筑的2种情况下,分别提出3种路侧带空间布置方案,如图1所示。

图1 3种路侧带空间布置方案

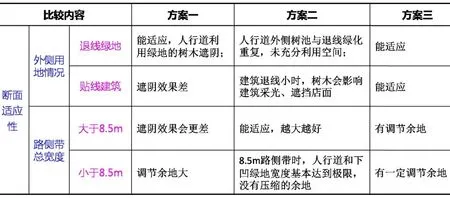

(1)断面适应性比较(表1)

方案一:人行道外缘距树池5.5m,遮阴效果难以保证。

方案二:外排树距离建筑过近;人行道过窄,行人很容易走到自行车道上。

方案三:总体上各种间距比较合适。

表1断面适应性比较表

因此,方案三能较好适应外侧用地的不同情况,对于较宽和较窄的路侧带总宽度,仍有一定调节余地。另外,道路建设初期,无法马上达到遮阴效果;建议选用生长较快树冠宽大的树种;在近期建设开发地块周边,尽可能种植已成年树木。

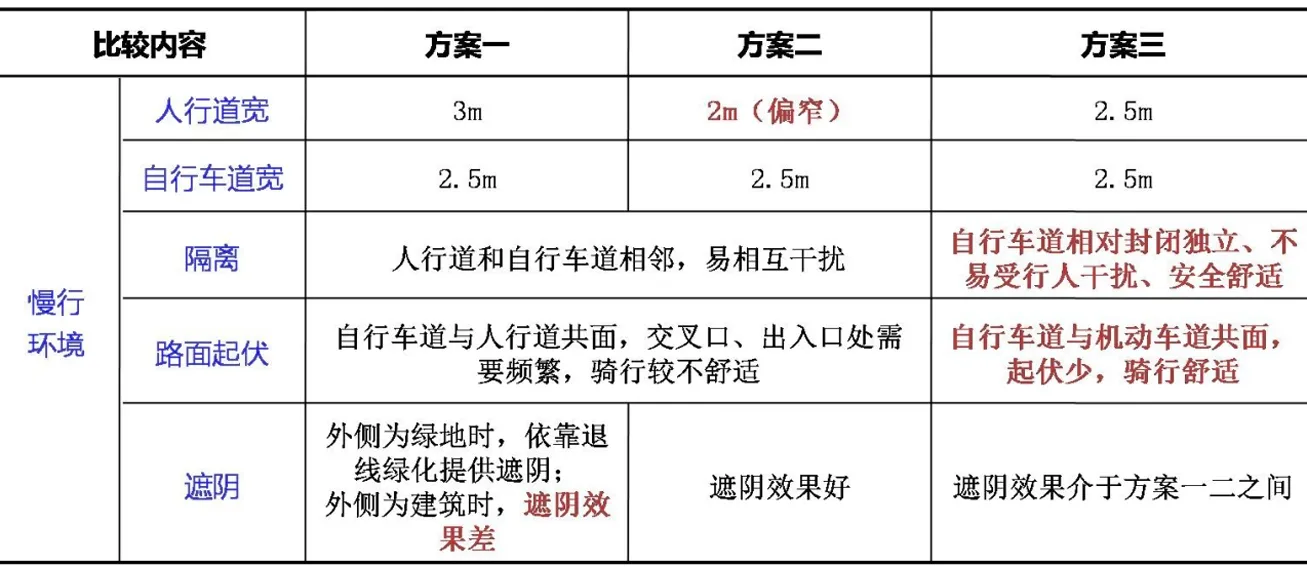

(2)慢行环境比较(图2~图4)

方案一(图2):人行道宽度大;遮阴差,人非共板,相互干扰,且自行车道频繁起伏。

方案二(图3):人行道宽度小;遮阴好;人非共板,相互干扰,且自行车道频繁起伏。

方案三(图4):人行道宽度和遮阴效果适中;人非隔离;机非同标高,自行车道不需要频繁起伏。

图2 方案一:内侧单排树方案

图3 方案二:双排树方案

图4 方案三:中间单排树方案

因此,从慢行环境方面:方案一遮阴效果较差(外侧退线无法种植树木时);方案二增加一排树木,遮阴好,但牺牲了宽度;方案一二均存在人非共板相互干扰,且自行车道需要频繁起伏的问题。总体而言,方案三总体慢行环境较好,如表2所示。

表2慢行环境比较表

图5 方案一:海绵布置

图6 方案二:海绵布置

图7 方案三:海绵布置

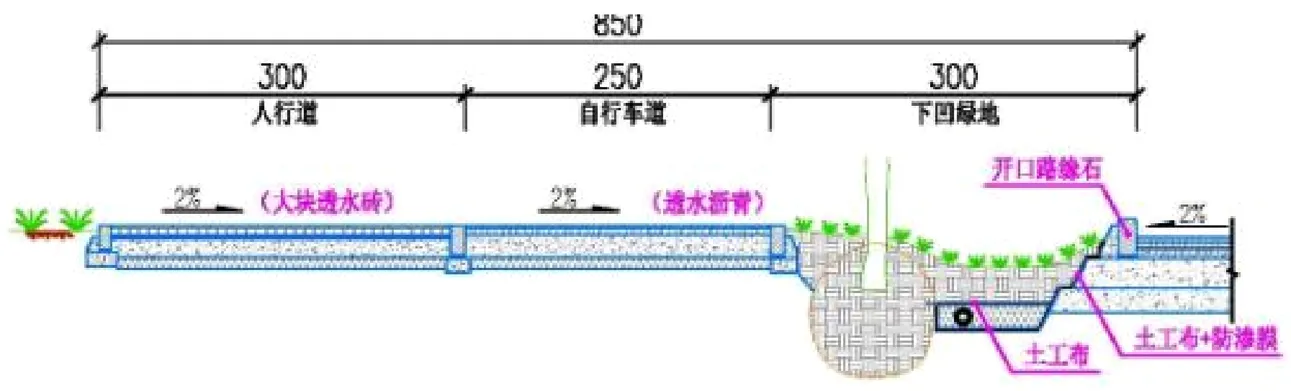

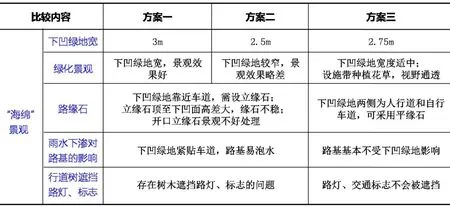

(3)“海绵城市”和景观效果比较(图5~图7)

路侧带实施“海绵城市”,需考虑下凹绿地的适宜宽度路缘石设置路基泡水等方面问题,直接影响路侧带“海绵城市”和绿化景观的实施效果。比较效果如表3所示。

表3“海绵城市”和景观效果比较表

由表3可见,从“海绵城市”和景观效果方面:方案一下凹绿地宽度最大,方案二最小,方案三适中;方案三解决了立缘石不好处理路基泡水路灯标志被树木遮挡等问题。总体而言,方案三“海绵城市”和景观效果较好。

(4)综合比较总结

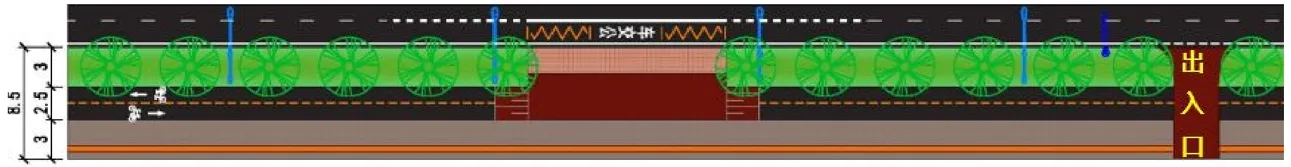

通过上述断面适应性慢行环境“海绵城市”和景观效果等方面比较,3个方案各有优缺点。但方案三具有综合优势,如图8所示。

图8 方案三:效果图

从图8可以看出,方案三有如下优势:

①行道树与外侧建筑之间空间尺度合适。

②人非隔离互不干扰;自行车道无需频繁起伏,骑行舒适。

③一排行道树为两侧行人和自行车遮阴,效率高,节省宽度空间。

④下凹绿地宽度能保证两侧可采用平缘石过度自然效果好;下渗雨水不会影响车行道路基。

⑤解决了路灯标志被树木遮挡的问题。

⑥能够适应外侧为建筑或绿地的不同情况;路侧带宽度较小时,仍有一定调节余地;有必要时,可以把设施带改为栏杆隔离墩等,进一步提供空间。

3 结语

(1)从断面适应性慢行环境“海绵城市”和景观效果等方面综合比较,方案三(中间单排树)更能满足未来城市发展的需求。

(2)在中国城市发展新时期,适时对城市道路路侧带布置进行调整,以更好地满足人们对通行空间和环境品质更高的要求,是非常有必要的。