回归基础 追寻意义

——对当前幼教课程改革的几点看法

2019-01-09北京师范大学冯晓霞

□ 北京师范大学 冯晓霞

自上个世纪80年代以来,伴随着中国经济社会的发展变化,学前教育课程改革也如火如荼。新的儿童观、学习观、知识观、课程观、教师观等不断被提出并逐渐成为主流意识;综合主题活动、高瞻(高宽)课程、蒙氏课程、项目(方案)教学、华德福教育等多种课程模式不断被引进推广,开阔着大家的视野;STS、STEM、做中学、学习故事、档案袋评量、PCK、核心概念、关键经验、核心素养等新思想、新做法、新概念不断刷新着幼教工作者的知识库;各种各样显示或展示改革成果的检查评比活动(园本课程、特色教育、课题、论文、优质课、教学能手大赛甚至游戏大赛等)不断激发着大家参与改革的热情……

面对着不断涌现的新思想、新概念、新模式、新要求,相当一部分园长和老师一方面认真地学、努力地做,一方面感到困惑、焦虑、疲惫:“一个新东西还没弄明白,或刚刚明白一点,一个更新的又来了,光着脚丫子也追不上啊!”面对各种各样的要求、评估、检查、比赛,也有不少园长和老师不得不采用各种各样的方式应对:东拼西凑编园本课程、挖空心思创特色教育、拼全园之力打磨优质课……

不忘初心,回归基础,追寻意义,或许有利于我们缓解焦虑,从容地面对上述问题。

不忘初心——牢记课程改革的目的

习主席在庆祝中国共产党成立95周年大会的讲话中要求全党“要永远保持建党时中国共产党人的奋斗精神,永远保持对人民的赤子之心”“要不忘初心”“走得再远、走到再光辉的未来,也不能忘记为什么出发”。这些话也在提示我们,无论幼教课程改革进行到什么程度,同样不能忘掉改革的“初心”——为什么要进行课程改革,课程改革的目的是什么。

回顾中国百年学前教育课程发展的历史,不能否认的是,模仿、借鉴与创新始终是基本不变的规律,而最终的目的都是“为了儿童”。

从1903年我国第一个学前教育机构诞生起至今的百年历史进程中,课程的改革与发展是贯穿其中的一条主线。受特定社会条件的影响,中国幼儿园课程始终是在中外教育文化的交流与碰撞中,经历着一系列的变革。重大的课程改革有三次,分别发生在20世纪20~30年代、50年代、80年代至今。模仿、借鉴、发展似乎是每次改革不变的规律,但最终的目的都是为了儿童。当然,不同历史阶段“为了儿童”的内涵和具体任务有所不同。

第一次改革以反对照搬外国,探讨幼儿园课程的本土化、科学化问题为特征,是民间自发的、自下而上的运动,“为了儿童”——解放儿童;第二次改革则是自上而下进行的,以学习苏联、建设社会主义新教育为宗旨,“为了儿童”——促进儿童全面发展;第三次改革经历了一个自下而上、又自上而下的过程,如何适应21世纪的需要,奠定儿童终身发展所需要的素质基础是这次改革的目的。

第一次改革“为了儿童”——解放儿童

我国幼儿园教育的产生有其特殊的历史原因,它既是伴随着西方殖民主义经济和文化一起强迫输入的“外来品”,又是国内社会进步力量救亡图强效法西方的社会改革的产物,因此,模仿西方必然成为此期间幼儿园课程的基本特征。同时,由于日本在学习西方教育上卓有成效,因此在清政府颁布的第一个有关幼儿教育的文件《奏定蒙养院章程》中,对蒙养院的保育教导要旨、条目、设备等方面的规定几乎是1899年日本《幼稚园保育及设备规程》的翻版。

在“五四”运动所倡导的以“民主”与“科学”为核心的思想解放运动的推动下,教育领域也掀起深入批判封建专制的儿童观和教育观,宣传新儿童观和教育思想的热潮。陶行知、陈鹤琴、张雪门等幼教先驱针对当时幼儿园课程严重的外国化和非科学化的弊端,在主动吸纳西方教育思想之精华的同时,积极探讨并初步形成了符合我国国情的、科学化的幼儿园课程理论与实践。无论是陶行知的生活教育理论,陈鹤琴的活教育理论和“五指教学法”,还是张雪门的行为课程,都强调幼儿园课程与生活的联系;强调以“做”为中心和“教、学、做合一”,注重儿童的直接经验;强调课程的组织实施要符合儿童生活的整体性特点,采用多样化的活动形式。课程改革的目的是要解放儿童,释放儿童的天性,让儿童成为课程的中心。

第二次改革“为了儿童”——促进儿童全面发展

新中国建立初期,面对西方资本主义世界的孤立与封锁,以及缺乏社会主义建设经验的现实困难,政府发出了向苏联学习的号召。借鉴苏联教育经验,建设新教育也成为建国初期教育事业发展的方向。一场自上而下地学习苏联的幼教理论与实践经验的改革热潮在此背景下兴起。苏联教育理论坚持唯物主义的儿童发展观,强调教育在儿童发展中的主导作用,重视对儿童进行有目的、有计划的教育教学,对我国建设以马克思主义为基础的幼儿教育理论,对有目的、有计划地实施全面发展的教育,促进幼儿体智德美全面发展有着重要的借鉴意义。但其过分强调教师的主导作用、强调系统化知识的教学、强调计划性和统一性,极易导致忽视幼儿的主体性、忽视个体差异、重教轻学、忽视学习内容之间的横向联系等弊端。同时,苏联学者对西方教育理论与实践的片面观点,也导致了一概否定西方教育思想与实践的倾向,并连带否定了我国幼教先驱为创建本土化、科学化的幼儿园课程所作的努力与探索。我国20世纪20~30年代教育民主化、科学化运动中形成的幼儿园课程理论和宝贵的实践经验没能被继承。

第三次改革“为了儿童”——培养知识经济时代所需要的、具有“21世纪核心素养”的人

1981年,教育部颁布的《幼儿园教育指导纲要(试行草案)》针对十年动乱中严重违反幼儿教育规律的做法,强调幼儿园教育要尊重幼儿的年龄特征,遵循保教结合的原则,通过游戏、上课、观察、劳动、娱乐和日常生活等活动来完成全面发展的教育任务。但这一文件基本保持了借鉴苏联经验而形成的幼儿园课程模式的特征。

20世纪80年代中期以后,西方新的儿童发展理论、早期教育思想和课程模式开始被介绍进我国。一些幼教工作者在吸纳新思想的同时,开始反思原有教育实践中存在的诸如忽视知识的横向联系、重结果轻过程、重教师主导作用忽视幼儿在学习过程中的主体地位导致被动学习等问题,重新发现陈鹤琴、陶行知等人的幼儿园课程思想的价值,开始了改革原有课程的弊端、探索更加符合幼儿身心发展规律和学习特点的课程的尝试。这种探索一开始是自发的、局部的、零散的,是从一个一个具体问题出发的。而教育部1989年颁布的《幼儿园工作规程(试行)》(以下简称《规程》)则将这种探索发展为一场有组织、有领导、范围广阔的轰轰烈烈的幼儿园课程改革运动。

与第一次和第二次课程改革不同,这次改革一开始是以解决我国原有幼儿园课程中的现实问题为目的的,但社会经济的跨越式发展和国际化视野的形成,使得我国幼教工作者敏感地察觉到人类社会面临的共同发展课题,深入思考教育如何面向一个发展迅猛的知识经济时代,培养新时代所需要的高素质的人的问题。

幼儿园课程改革渐渐突破原有的思考范围,面向新世纪、奠定人一生发展所需要的素质基础成为改革的新追求。也就是说,这次幼儿园课程改革是以儿童为出发点,以培养知识经济时代所需要的、具有“21世纪核心素养”的人为目的的。

梳理百年历史可以看到,我国幼儿园课程改革与发展过程中的每一次重要转折,背后都有着深刻的社会历史和文化根源,也都发生在中外教育文化的交流与碰撞中。学习他国经验与创建本土化课程是贯穿其中的一条重要线索,同时也是一个需要正确处理的问题。立足国情,海纳百川,处理好模仿、借鉴、继承、创新之间的关系,始终是我国幼儿园课程发展中的重要议题。

回归基础——把握课程改革的准绳

准绳一词出自《史记·夏本纪》,“左准绳,右规矩,载四时,以开九州,通九道,陂九泽,度九山”,原为测定物体平直的器具,后引申为标准、准则。《幼儿园教育指导纲要(试行)》(以下简称《纲要》)《3-6岁儿童学习与发展指南》(以下简称《指南》)可以说是当前幼儿园课程改革的“准绳”,也是重要的理论基础、实践依据,是课程建设的基石。理解了这些文件的精神和具体要求,就能把握住改革的基本方向,从容面对课程改革中的问题。

《纲要》的研制既吸收借鉴了当代国际社会共同认可的思想观念(儿童观、知识观、终身发展观、教师观等)和早期儿童发展科学的研究成果,又立足于中国学前教育的现实需要,同时以一系列研究和多年的课程改革经验为基础,是我国每所幼儿园课程建设必须遵循的指导思想和基本原则。

《指南》作为我国教育部与联合国儿童基金会合作项目的研究成果,它的研制既借鉴了国际社会“通过制定明确的早期儿童学习和发展标准,促进教育质量的提高”的做法又充分实现了“本土化”。在研究制定3~6岁儿童学习与发展的“内容框架”(领域、子领域和目标)时,既参考了他国的经验,又充分征求了我国早期儿童发展和学前教育领域的专家学者、教研人员和实践工作者的意见和建议;在确定“目标的典型年龄表现”时,先后两次分别以江苏、福建、甘肃、广西、湖北、内蒙、四川、黑龙江、河北10个省(自治区)42个区(县)的5040名幼儿为对象进行了年龄效度检验,以保障《指南》的先进性、科学性、适宜性等。

作为我国政府“保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育”的举措,《指南》本身不是一个课程文件,但它通过提出对不同年龄幼儿的合理期望和教育建议,帮助教师和家长了解3~6岁幼儿学习与发展的基本规律和特点,理解各学习领域的基本价值、教育要点、注意事项,实施科学的保育和教育,在相对微观的层面上指导幼儿保育教育工作,因此,同样可以视为幼儿园课程建设的重要指导性文件。

关于国外课程模式

学习国外课程模式,不少人常常存在各种困惑:哪种模式最好,应该学哪个?流行的课程模式总在变,自己究竟怎么办?解决这种选择性问题的基本方法,就是以《纲要》和《指南》作为标准,对这些模式进行分析。因为这些文件是国家的教育方针和课程政策的体现,作为中华人民共和国的幼儿园,我们承担着为国家培养人的责任,不折不扣地贯彻《纲要》和《指南》是每位园长每位教师义不容辞的责任。所以,在学习或引进一种课程模式时,我们首先要问问自己:为什么要学习它?它符合《纲要》《指南》的价值观和目标要求吗?哪些方面符合?哪些方面有比较明显的优势或不足?

近年来,瑞吉欧项目教学、新西兰学习故事之所以在国内产生较大的影响,首先是它体现的教育价值观不仅符合我国当前课程改革的新理念,而且有助于我们更深刻地理解这些理念,有利于我们学习和贯彻《纲要》《指南》。

在儿童观方面,都十分强调“对儿童的正确认识是一切教育的基础”,强调儿童“不仅有学习的需要,而且有学习的能力”。瑞吉欧认为儿童“常常在具有一定的挑战性的情境中显示出自己的能力,知道如何去获得理解,会从自己的日常生活经验中创造意义;并非只有自己的需要和兴趣,也拥有自己独特的经验和潜能;有自己的问题,也有自己的‘理论’,不仅希望得到,也希望给予”。新西兰学习故事“通过捕捉儿童一个个令人惊喜的有价值的学习过程,刻画儿童‘有能力有自信’的学习者形象”。

在教育过程方面,都强调师幼互动的意义和价值。例如,在瑞吉欧教育中,教师的角色既不是母亲,也不是一般意义上的同伴,而是“以专业的眼光赋予学习者和学习以价值的人”;教师可以以自己的倾听(包括观察)行为向儿童传达教师对他们的重视、尊重和欣赏;教师追随和参与儿童活动的行为会向他们传递一种信息:教师关心的、认为有意义的、赞赏的行为是什么;教师如果对儿童的探索和发现等表现出惊奇、兴趣和欣赏,就能够“抓住儿童抛过来的球,并以某种方式抛还给他们,使他们想同我们一起继续游戏,或许还能够发展出其他的游戏”。在新西兰学习故事中,课程实施的过程是教师注意、识别与回应儿童行为的过程,也是师幼互动、共同推动课程发展的过程。

另外,这两种教育中体现的研究性学习、发展性评价、建立家庭/社区/幼儿园学习共同体等理念和做法,十分符合当今这个高科技时代对人的发展、人的基本素质的高要求,为解决困扰世界幼儿教育的基本问题——幼儿园究竟应该教什么,能够教什么,应该怎样教,何种经验对幼儿最有价值——提供了借鉴,也与我国《纲要》《指南》中的精神高度一致。

尽管如此,我们仍然只能借鉴而无法完全照搬。正如大卫·霍金斯指出的,“一棵根深叶茂的大树是不可能简简单单地用飞机进口运来的”。不考虑文化背景的移植照搬是难以取得好效果的。在建设“园本课程”“特色教育”“特色课程”时,以《纲要》《指南》为依据可以避免各种偏颇甚至错误的行为。当然,作为避免偏颇行为依据的还有《规程》及其他有关要求、幼儿园课程的一般知识与原理等。

关于幼儿园园本课程、特色课程

幼儿园的课程,理论上应该是在学习和贯彻实施国家《纲要》《指南》等文件的前提下,以本园教师为主体,根据对本园幼儿发展需求的了解,充分利用各种资源而计划、组织、实施的各种教育活动的总和。幼儿园和幼儿园教师历来就拥有最大的课程决策权。“园本”课程说到底是“生本”课程。

所谓幼儿园的特色课程,应该是在全面贯彻落实国家课程文件的前提下,因各园所处的社区环境与资源不同、幼儿的经验和发展需求不同、幼儿园教师队伍的优势不同、幼儿园的传统不同而逐渐形成的具有自己独特风格的教育实践。不是以违反国家课程政策、牺牲幼儿的全面发展为代价的片面教育。

课程有无特色不在于起个与众不同的名称,而在于实际的做法——在促进幼儿的学习与全面和谐发展方面有没有一些行之有效的独特做法。如成都某幼儿园一直注意把幼儿的“问题”作为课程的生长点,强调儿童的问题意识和解决问题能力的培养。再如青岛实验幼儿园坚持“开放教育”20多年,充分发挥区域游戏的学习与发展功能,并通过主题活动丰富幼儿的经验,唤起他们在游戏中再现和表征这些经验的兴趣,促进其学习与发展。

关于新概念

最近有很多关于核心素养、关键经验等概念的讨论。如果我们对比分析《指南》与《中国学生发展核心素养》就会发现,《中国学生发展核心素养》中提出的3个维度、6个要素、18个基本点,其实已经涵盖在《指南》5大领域的32个学习与发展目标和具体要求中了。而PCK研究中提出的幼儿各学习领域的关键经验,如果我们认真分析也会发现,它们同样也涵盖在《纲要》特别是《指南》的学习与发展目标及其年龄表现中了。

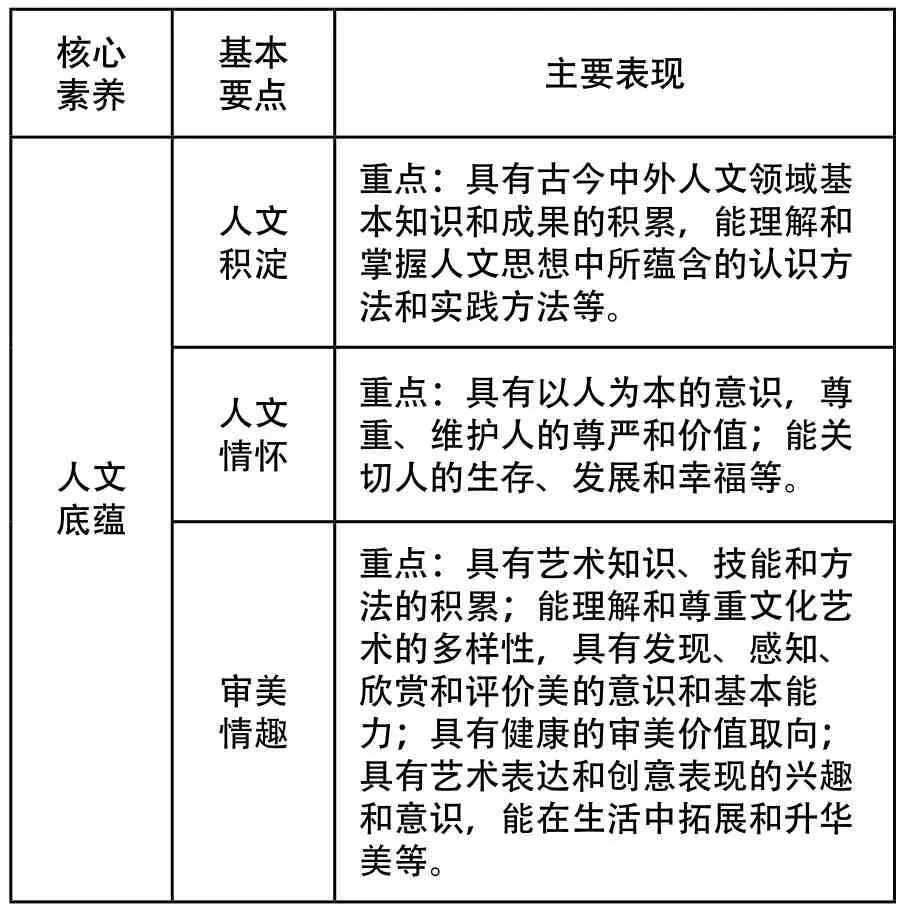

以学生发展核心素养指标的表现之一“人文底蕴”为例。(参考李季湄《实施〈指南〉就是落实“核心素养”》一文,原文发表于《中国教育报》2016.11.25)

学生发展核心素养指标的表现之一——人文底蕴

社会领域“人际交往”子领域目标“具有自尊、自信、自主的表现”“关心尊重他人”及其表现体现了“人文情怀”这一核心素养的基本精神;艺术领域“感受与欣赏”中“喜欢自然界与生活中美的事物”“喜欢欣赏多种多样的艺术形式和作品”,以及“表现与创造”中“喜欢进行艺术活动并大胆表现”“具有初步的艺术表现与创造能力”的目标体现了“审美情趣”的要求。

不久前开始出现STEM教育一词,STEM是科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)、数学(Mathematics)四门学科英文首字母的缩写。科学、技术、工程、数学之间存在着一种相互支撑、相互补充、共同发展的关系,而解决问题往往需要多种学科知识的共同运用。这个来自美国的概念现在已经引起国际社会的关注。我国教育部2016年出台的《教育信息化“十三五”规划》中也提出探索STEM教育。

在《纲要》《指南》中同样可以看到STEM的萌芽。其中,“科学领域”已经明确将数学包含在其中,科学探究子领域目标3中,大班“能发现常见物体的结构与功能之间的关系”以及相关教育建议“引导幼儿根据常见物质、材料的特性和物体的结构特点,推测和证实它们的用途。如,带轮子的物体方便移动;不同用途的车辆有不同的结构等等”中,明显涉及到“技术与设计”问题。而幼儿园的游戏(如各种建构活动)和各种整合性的活动中更是有符合幼儿学习方式的STEM的体现。

安吉游戏成为中国幼教改革的缩影和典范,其充分体现了幼教改革最本质的追求——以儿童为本,培养知识经济时代所需要的、具有“21世纪核心素养”的人。安吉幼教工作者认真学习《规程》《纲要》和《指南》,在17年改革实践中逐渐将改革思想变为一种信念,坚定不移地探索如何将国家幼教改革文件精神贯彻落实在实践中。

对幼教工作者来说,对新思想、新概念、新经验的学习是一个建构的过程,也是一个需要“深度学习”的过程。我们学习《纲要》《指南》时是以我们原有的知识结构为基础进行的,当我们理解、吸收、同化了《纲要》《指南》的内容之后,它又成为我们学习、理解、批判性吸纳新知识经验和概念的内在基础,也成为思考、判断和决定自己行为的内在准则。

总之,幼儿园课程建设与发展不能离开《纲要》和《指南》的指导,不能偏离我国幼儿教育的大方向。

追寻意义——在创造中实现生命的价值

课程改革的最终目的是创造高质量的幼儿教育,促进儿童的健康成长。园长、教师作为课程改革的主体,其职业生涯在这一过程中也必然会发生变化。发生什么样的变化,首先取决于对改革的态度。西方当代社会学家鲍曼在洞悉当代社会不断变化的特征后,把“观光者”和“流浪者”隐喻为对待这个社会的两种人格类型。都是人在旅途,但观光者是因为发现外面世界很精彩,想去看看而离开了家;流浪者因为没有家而不得不出行。观光者的旅行是一种主动的选择,而流浪者的旅行则是一种被迫的无奈。心态不同,感受自然不一样。态度的背后是一个根基问题:有家,有安身立命的处所,有出发点和归宿,出入才是一种自由;无家,无所出也无所归,只能像浮萍一样无目的地随波逐流。

课程改革中,把握住《纲要》《指南》就像是有了一个可以依靠的家,因而可以很有安全感地探索、迎接各种新事物,发现它的精妙;没有这样的家的依靠,在各种新事物面前难免会产生一种陌生感、恐惧感,容易焦躁不安。深入学习《纲要》《指南》,打牢根基,用积极的态度参与改革,就有可能感受到一种自由、一种创造的快乐,体验到教师工作的意义,实现身为教师的人生价值。同时,幼儿园课程改革的初心也得以实现。■