我国女性流动人口职业选择的影响因素分析

2019-01-09侯建明杨小艺

侯建明,关 乔,杨小艺

(吉林大学 东北亚研究中心,吉林 长春 130012)

一、引言

原国家卫计委发布的《中国流动人口发展报告2017》显示我国流动人口规模为2.45亿人,连续第二年有所下降。2011-2016年我国女性流动人口的比重不断上升,从2011年的47.7%上升到2016年的48.3%,虽然性别比方面仍高于100,但从2012年开始已经出现下降的趋势。这说明随着社会经济的不断发展,我国流动人口的性别结构已经发生了很大的变化,越来越多的女性人口参与人口流动并积极参与社会生产的活动,为社会经济发展做出越来越大的贡献。2016年我国流动人口中20-29岁年龄组的女性流动人口多于男性,而其他各年龄组均为男性多于女性。随着社会经济的发展,女性流动人口自主化增强,经济型流动的主体地位更加突出,越来越多的妇女加入流动劳动力大军中,正处于生命旺盛期的女性流动人口如何就业是现阶段我国面临的主要就业问题之一。[1]20世纪70年代就有专家对我国女性就业问题进行研究并得出很多具有代表性的结论和观点。如何消除就业的性别歧视和促进女性人口的就业一直是我国政府部门和社会各界关注的重点问题,建立并完善保护女性就业权利机制,提高女性人口的社会地位和社会生产的参与度也是促进社会主义精神文明建设,构建可持续发展的和谐社会的重要组成部分。

2015年9月27日,习近平总书记在纽约联合国总部出席并主持全球妇女峰会中提出,争取早日实现妇女全面、平等参与经济社会活动。女性主义迁移理论指出,与男性流动人口相比,女性人口流动原因更为复杂。女性流动人口平均年龄较低,受教育程度低,女性在工作和生活中存在较大的生存和发展问题。所以,针对女性流动人口的社会参与问题研究在学术界应该予以特殊的关注和考察。随着社会经济的快速发展,我国人口迁移流动越来越活跃,流动人口结构也发生了变化。流动人口中男女比例趋于均等,特大城市或省会等大城市伴随后工业化特征的加强,吸引更多女性进入城市工作,从而使女性流动人口成为研究的热点。郑恒利用混合面板数据对我国女性劳动参与率的各种影响因素进行了实证分析,得到的结果验证了女性劳动参与率既有个人教育水平的因素,也受到工资率、家庭规模、生育政策等社会因素的影响。[2]陈金梅通过2009年对福建省女性流动人口的调查,得出不同受教育水平的女性流动人口在就业上存在一定的差异,女性流动人口的就业层次随着受教育水平的提高而提高。[3]沈茂英基于“五普”和“六普”的数据对成都女性就业态势进行了分析,得出女性职业行业与女性就业结构存在偏差,经济结构调整与产业升级使女性就业风险增加。[4]李强通过2007年对北京市城八区的外来务工经商的农民工的抽样调查,得出城乡迁移和家庭迁移同时发生的“双重迁移”,很大程度改变了农民工家庭中女性成员的就业与生活状态。[5]根据供给侧改革政策的要求,大量僵尸企业和产能过剩部门关闭,而此时女性面临的失业风险更大。[6]随迁学龄前子女对流动女性就业带来负面影响,随迁孩子的数量越多,照料孩子的负担就越重,相应的参与劳动力市场就业的机会就越小。[7]家庭式流动也对已婚女性就业率起着负面影响,家务劳动时间挤压了工作时间,导致参与社会劳动的时间相对减少,无益于女性职业地位的提升。[8]王俊秋通过对济南、青岛、德州三地女性流动人口的实际调查,得出女性流动人口在就业方面还存在着就业歧视,其合法权益经常受到侵犯。需要政府、社会和流动女性自身一起努力实现流动女性的可持续发展。[9]綦松玲等通过对吉林省流动人口的就业状况进行分析发现,女性流动人口的就业率较低,就业稳定性较差,女性未就业的主要原因为料理家务或带孩子,可见家庭因素对女性就业有明显影响。[10]

本文使用2015年国家卫生和计划生育委员会组织实施的流动人口动态监测调查数据。全国流动人口动态监测调查数据具有样本量大、代表性好、权威性强等优点。本文研究对象为处在就业状态的女性流动人口,通过软件处理,剔除无效问卷和缺失值较多的样本,最终得到有效样本70 688个。

二、我国女性流动人口的基本特征

(一)个体特征

1.以年轻劳动力为主

从我国女性流动人口的年龄结构可以看出,25-29岁年龄组所占比重较高,达到22.5%,30-34岁和20-24岁年龄组分别排在第二、三位,所占比重分别为17.0%和14.3%,而55岁及以上的人口比重相对较低,仅占调查样本的1.5%。这说明我国女性流动人口主要集中分布在20-24岁、25-29岁和30-34岁这三个年龄组,所占比重之和超过了50%,达到了53.8%。年轻劳动力的人口比重较大体现了我国女性流动人口参与社会经济生产活动的积极性,同时也对如何促进女性流动人口就业提出了新的挑战(见图1)。

图1 我国女性流动人口年龄结构分布

图2 我国女性流动人口受教育程度分布

2.农业人口比重较大

从户口性质可以看出,样本中59 346人为农业户口,占比84.0%,11 342人为非农也户口,占比16.0%。我国女性流动人口主要以农业人口为主,超过了4/5,但同时也存在一定比重的非农人口,在参与社会生产活动和选择就业方式等方面存在一定的差异性。因此,在促进我国女性流动人口积极参与社会生产活动的过程中,在区分城乡差别的基础上应该更加注重农业女性流动人口的自身状况和特点,合理解决农业女性流动人口的就业问题。

3.受教育程度偏低,以初中为主

从我国女性流动人口的受教育程度方面来看,具有初中学历的人口比重较高,占48.9%。具有高中或中专学历的人口比重排在第二位,占21.3%,具有小学学历的人口比重排在第三位,达到13.8%。相对来说,具有高等教育程度的人口比重较低,大学专科、大学本科和研究生学历的人口比重分别为8.8%、4.5%和0.3%。这说明虽然拥有高中或中专、专科以上学历的女性流动人口也占有一定比例,但这相对于社会经济发展和劳动力市场对于人才的要求来说还存在很大差距。女性流动人口受教育水平偏低可能导致其在参与社会经济生产活动中及在选择就业岗位和收入水平等方面受到一定的局限,这也是促进女性流动人口就业和提高其收入水平面临的主要问题(见图2)。

4.在婚状态的人口比重较大

婚姻状态也是影响我国女性流动人口发生流动现象或者在流入地选择就业的影响因素之一。其未婚人口的比重仅占20%左右,在就业选择方面具有一定的灵活性,不受家庭成员和婚姻状况的限制。同时,这也说明我国女性流动人口大多数均处于在婚状态,即大多数女性流动人口在做出迁移流动的决策时已经发生过结婚行为,特别是家庭化流动对女性流动人口的职业选择和居留意愿都产生了一定的影响。

5.大多数流动女性均有生育行为

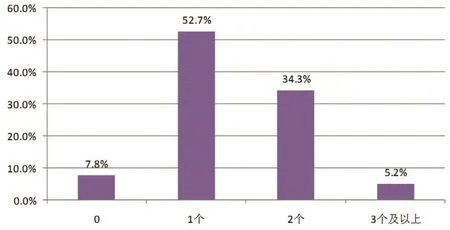

生育行为是女性整个生命历程过程中重要的事件,因此生育行为对女性的社会生产活动也能够产生重要的影响。随着社会经济的不断发展和人民生活水平的日益提高,特别是2016年开始我国放开二孩政策后,我国女性人口的生育意愿也发生了很大的变化。在回答生育过的子女数量的女性流动人口中,生育过3个及以上子女的比例较低,仅占5.2%,生育过1个子女的比例较高,占52.7%,另外,生育过2个子女和没有子女的比例分别为34.3%和7.8%。通过我国女性流动人口的生育子女数量分布状况可以看出,生育2个子女的比例超过1/3,生育1个子女的比例超过一半,从前文我国女性流动人口的年龄结构可以了解,大多数均正处于生育旺盛期,是否有过生育行为或者生育行为的次数对女性流动人口在就业选择方面将产生一定的影响(见图3)。

图3 我国女性流动人口生育子女状况

图4 我国女性流动人口居留意愿分布

(二)流动特征

1.主要流向经济发达地区

从我国女性流动的地区分布来看,流动人口的规模与流入地的社会经济发展水平存在一定的相关关系。流入社会经济比较发达的东部地区的比例占46.4%,而流入社会经济发展速度较慢的东北地区的比例仅占6.3%,流入中部地区和西部地区的比例分别为17.4%和29.7%。这说明我国女性流动人口的流向也遵循一般规律,即经济越发达,提供的就业岗位和就业机会越多越能够吸引流动人口。

2.以长距离流动为主

从我国女性流动人口的流动范围来看,跨省流动的比例较高,超过了一半,占50.4%,而省内跨市和市内跨县流动的比例分别为30.1%和19.5%,这说明我国女性流动人口大多数选择长距离流动。

3.以短时间流动为主

从我国女性流动人口的流动时间看,流动时间为10年以上的流动人口比例较小,仅占13.0%,流动时间在1年之内和2-5年的比例相对较高,分别占31.0%和40.2%,而流动时间为6-9年的比例占15.8%。这说明我国女性流动人口大多数为近期流动,以短时间流动为主,在就业选择方面有可能会随着时间的推移发生改变。

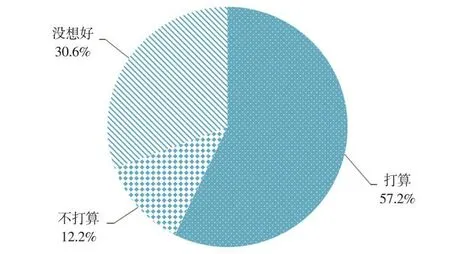

4.女性流动人口居留意愿较强

从我国女性流动人口的居留意愿可以看出,超过一半的女性流动人口打算在流入地继续居留,所占比例为57.2%,也有将近1/3的人选择“没想好”,仅有12.2%的人决定不打算继续留在本地。这说明我国女性流动人口适应能力较强,对流入地的社会和经济融入比较快,选择继续居留在本地,特别是对现阶段的就业选择比较满意,能够获得比较稳定的就业岗位和收入,这可能是影响居留意愿的主要因素(见图4)。

三、我国女性流动人口就业状况的特征分析

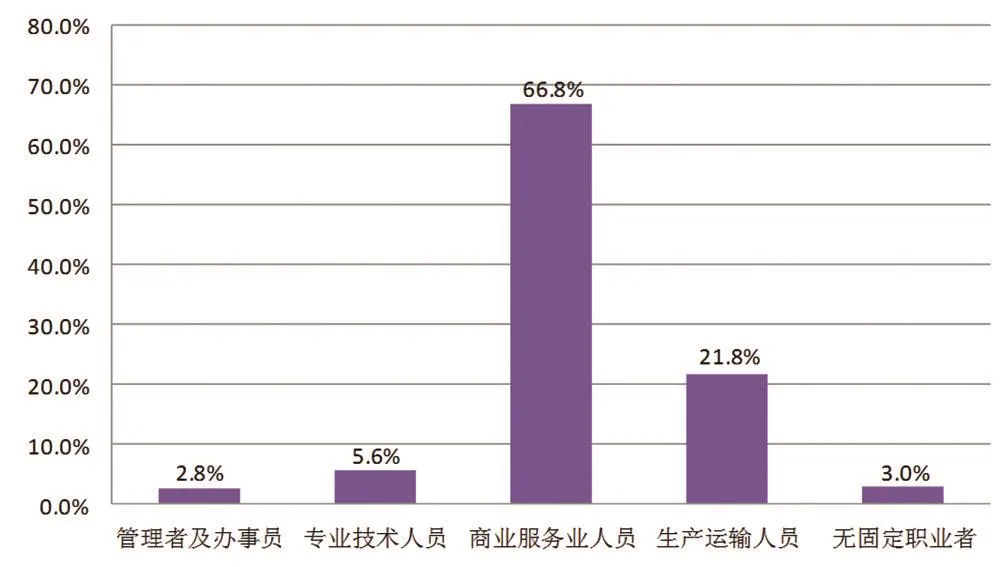

(一)职业选择主要为商业服务业人员

我国女性流动人口的职业选择具有明显的特点,主要以商业服务业人员为主。选择商业服务业人员的比例超过2/3,达到66.8%,而选择管理者及办事员的比例较低,仅占2.8%,选择专业技术人员、生产运输人员和无固定职业者所占比例分别为5.6%、21.8%和3.0%。可以看出,从事服务业的人占了很大比重(见图5)。

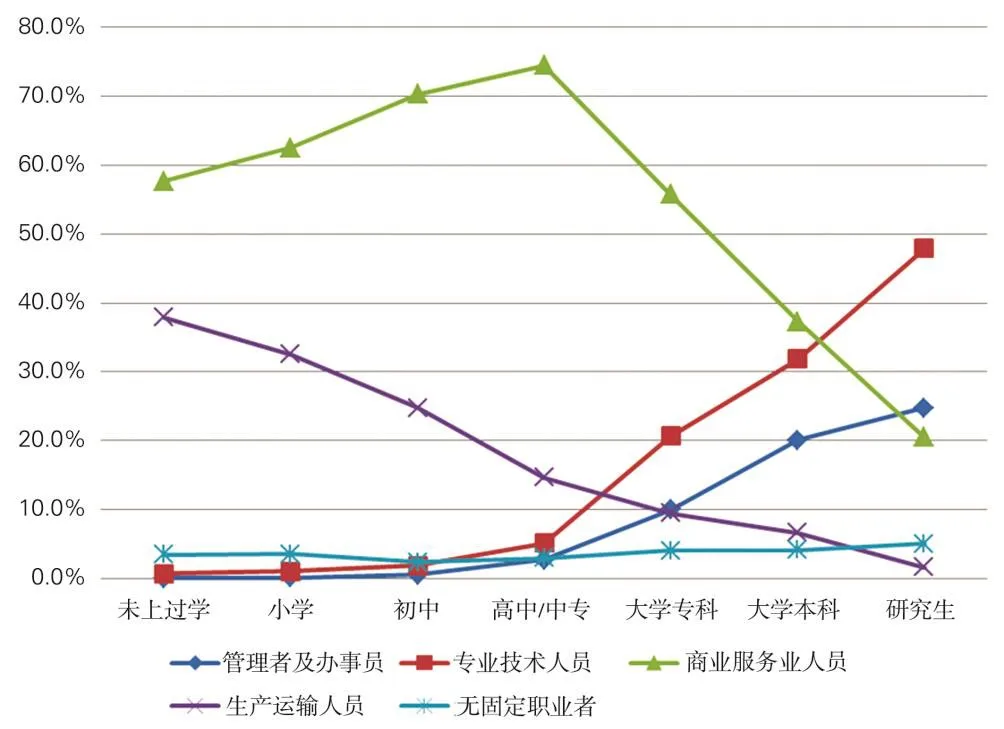

(二)不同受教育程度的女性流动人口在职业选择上具有明显的差异性

从我国不同受教育程度女性流动人口职业选择上看,随着受教育水平的不断升高,选择管理者及办事人员和专业技术人员的比例也随着上升,而从事生产运输人员的比例则不断下降,从事商业服务业人员的比例则出现先上升后下降的现象。具体来说,未上过学的人数合计有1 663人,其中管理者及办事员有2人,占教育程度中的1%;专业技术人员有13人,占教育程度中的8%;商业服务业人员有958人,占教育程度中的57.6%;生产运输人员有631人,占教育程度中的37.9%;无固定职业者有59人,占教育程度中的3.5%。

图5 我国女性流动人口职业选择分布

图6 我国不同受教育程度女性流动人口职业选择的差异性

小学文化程度的人数合计有9 781人,其中管理者及办事员有24人,占教育程度中的0.2%;专业技术人员有106人,占教育程度中的1.1%;商业服务业人员有6 117人,占教育程度中的62.5%;生产运输人员有3 178人,占教育程度中的32.5%;无固定职业者有356人,占教育程度中的3.6%。

初中文化程度的人数合计有34 568人,其中管理者及办事员有221人,占教育程度中的0.6%;专业技术人员有653人,占教育程度中的1.9%;商业服务业人员有24 279人,占教育程度中的70.2%;生产运输人员有8 573人,占教育程度中的24.8%;无固定职业者有842人,占教育程度中的2.4%。

高中/中专文化程度的人数合计有15 051人,其中管理者及办事员有414人,占教育程度中的2.8%;专业技术人员有787人,占教育程度中的5.2%;商业服务业人员有11 195人,占教育程度中的74.4%;生产运输人员有2 206人,占教育程度中的14.7%;无固定职业者有449人,占教育程度中的3.0%。

大学专科文化程度的人数合计有6 236人,其中管理者及办事员有623人,占教育程度中的10%;专业技术人员有1 292人,占教育程度中的20.7%;商业服务业人员有3 472人,占教育程度中的55.7%;生产运输人员有594人,占教育程度中的9.5%;无固定职业者有255人,占教育程度中的4.1%。

大学本科文化程度的人数合计有3 155人,其中管理者及办事员有633人,占教育程度中的20.1%;专业技术人员有1 005人,占教育程度中的31.9%;商业服务业人员有1 176人,占教育程度中的37.3%;生产运输人员有210人,占教育程度中的6.7%;无固定职业者有131人,占教育程度中的4.2%。

研究生文化程度的人数合计有234人,其中管理者及办事员有58人,占教育程度中的24.8%;专业技术人员有112人,占教育程度中的47.9%;商业服务业人员有48人,占教育程度中的20.5%;生产运输人员有4人,占教育程度中的1.7%;无固定职业者有12人,占教育程度中的5.1%(见图6)。

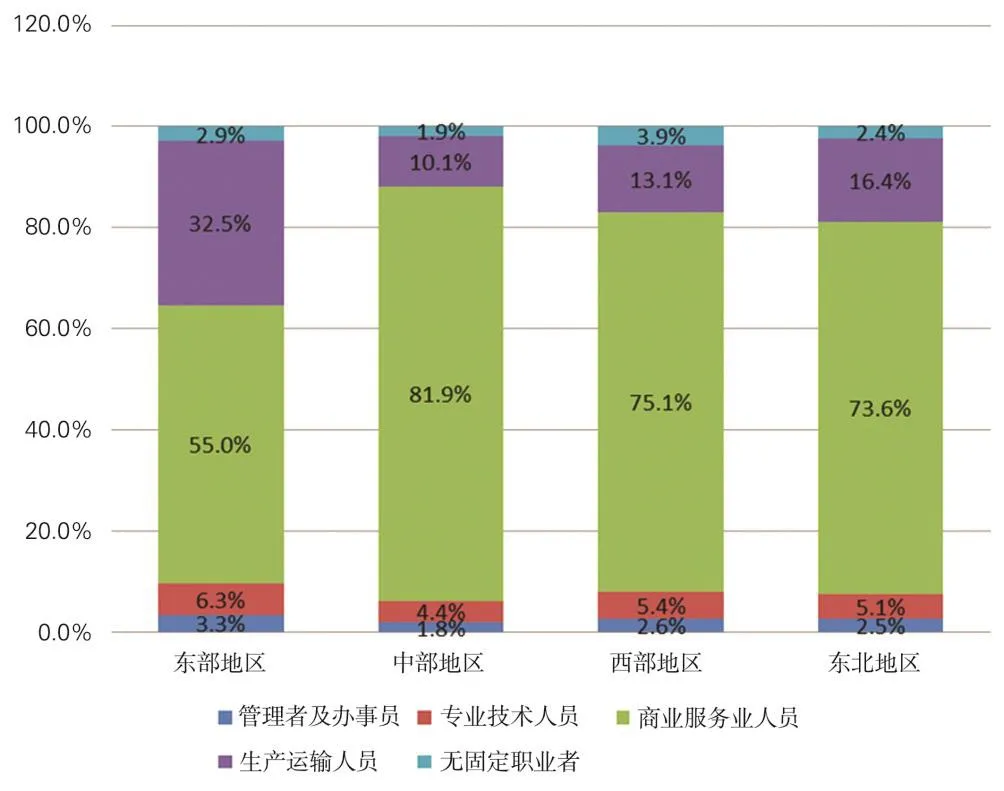

图7 我国不同地区女性流动人口职业选择的差异性

(三)不同地区女性流动人口的职业选择各有不同

根据我国各地区产业结构和经济发展水平不同,流动人口的职业选择也有所不同。东部地区流动人口选择生产运输人员的比例明显较高,而选择商业服务业人员的比例明显较低;中部地区流动人口选择商业服务业人员的比例明显较高,而选择生产运输人员的比例明显较低;东北地区和西部地区流动人口各个职业选择的比例相差不大。具体来说,东部地区合计有32 914人,其中管理者及办事员有1 100人,占流入区域中的3.3%;专业技术人员有2 070人,占流入区域中的6.3%;商业服务业人员有18 109人,占流入区域中的55%;生产运输人员有10 681人,占流入区域中的32.5%;无固定职业者有954人,占流入区域中的2.9%(见图7)。

中部地区合计有12 328人,其中管理者及办事员有216人,占流入区域中的1.8%;专业技术人员有541人,占流入区域中的4.4%;商业服务业人员有10 101人,占流入区域中的81.9%;生产运输人员有1 240人,占流入区域中的10.1%;无固定职业者有230人,占流入区域中的1.9%。

西部地区合计有21 003人,其中管理者及办事员有547人,占流入区域中的2.6%;专业技术人员有1 129人,占流入区域中的5.4%;商业服务业人员有15 765人,占流入区域中的75.1%;生产运输人员有2 748人,占流入区域中的13.1%;无固定职业者有814人,占流入区域中的3.9%。

东北地区合计有4 443人,其中管理者及办事员有112人,占流入区域中的2.5%;专业技术人员有228人,占流入区域中的5.1%;商业服务业人员有3 270人,占流入区域中的73.6%;生产运输人员有727人,占流入区域中的16.4%;无固定职业者有106人,占流入区域中的2.4%。

四、影响我国女性流动人口职业选择的因素分析

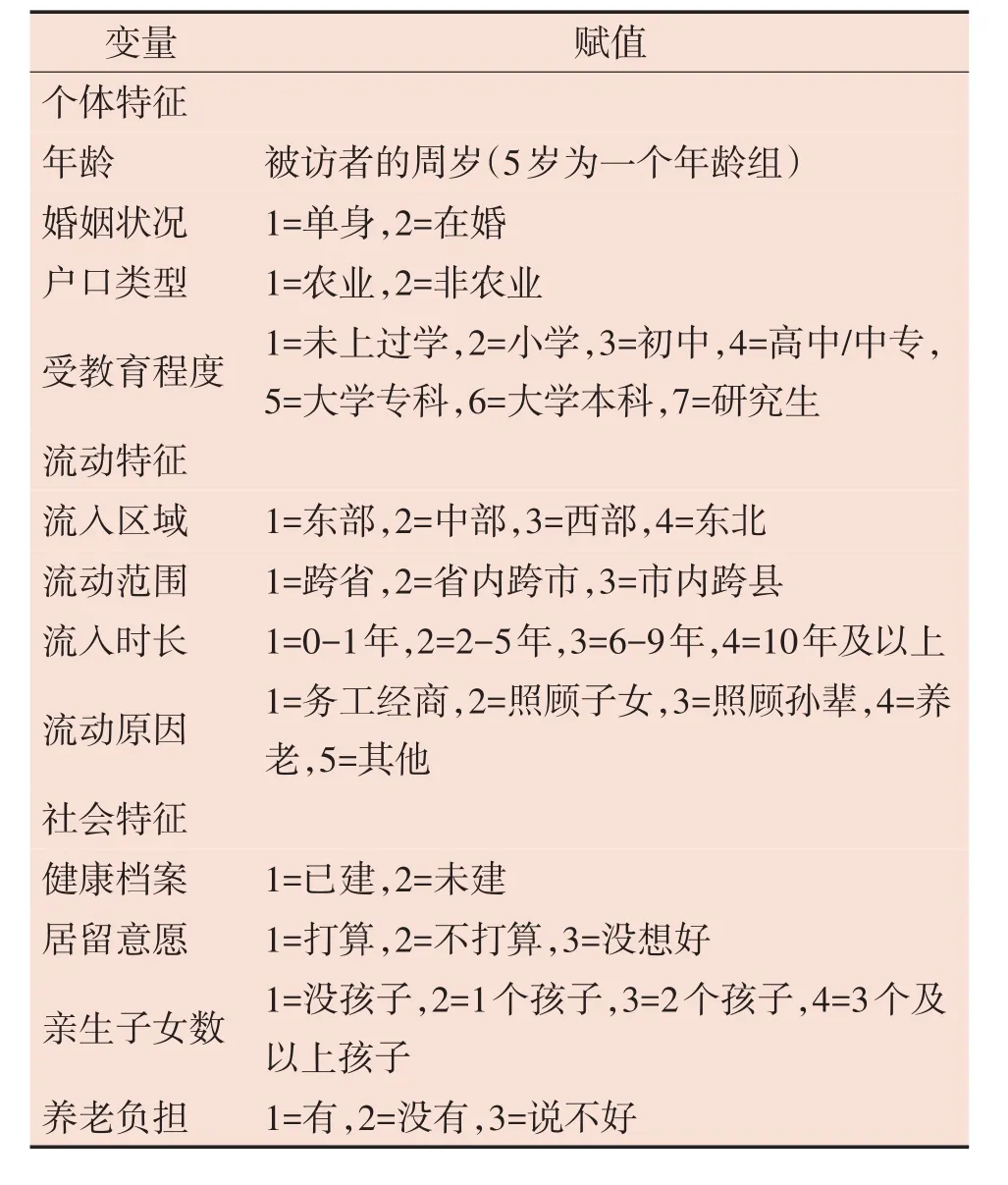

(一)变量选择

为了研究需要,本研究的因变量为我国女性流动人口就业职业,通过问答问卷中“您现在的主要职业是什么?”这一问题,按照国家统一职业分类,将回答的答案整理重新编码并整合,最终确定为管理者及办事人员、专业技术人员、商业服务业人员、生产运输人员和无固定职业者,共五大类。

自变量包括女性流动人口的个体特征、流动特征和社会特征三个层面。个体特征选择年龄、婚姻状况、户口类型和受教育程度四个变量;流动特征选择流入区域、流动范围、流入时长和流动原因四个变量;社会特征选择居留意愿、建立健康档案、亲生子女数和养老负担四个变量。所有自变量均为调查问卷中相对应的问答项目,针对个别变量类别样本过少可能导致的模型无法求解问题,本文做了相应的合并处理(见表1)。

表1 变量定义及描述统计

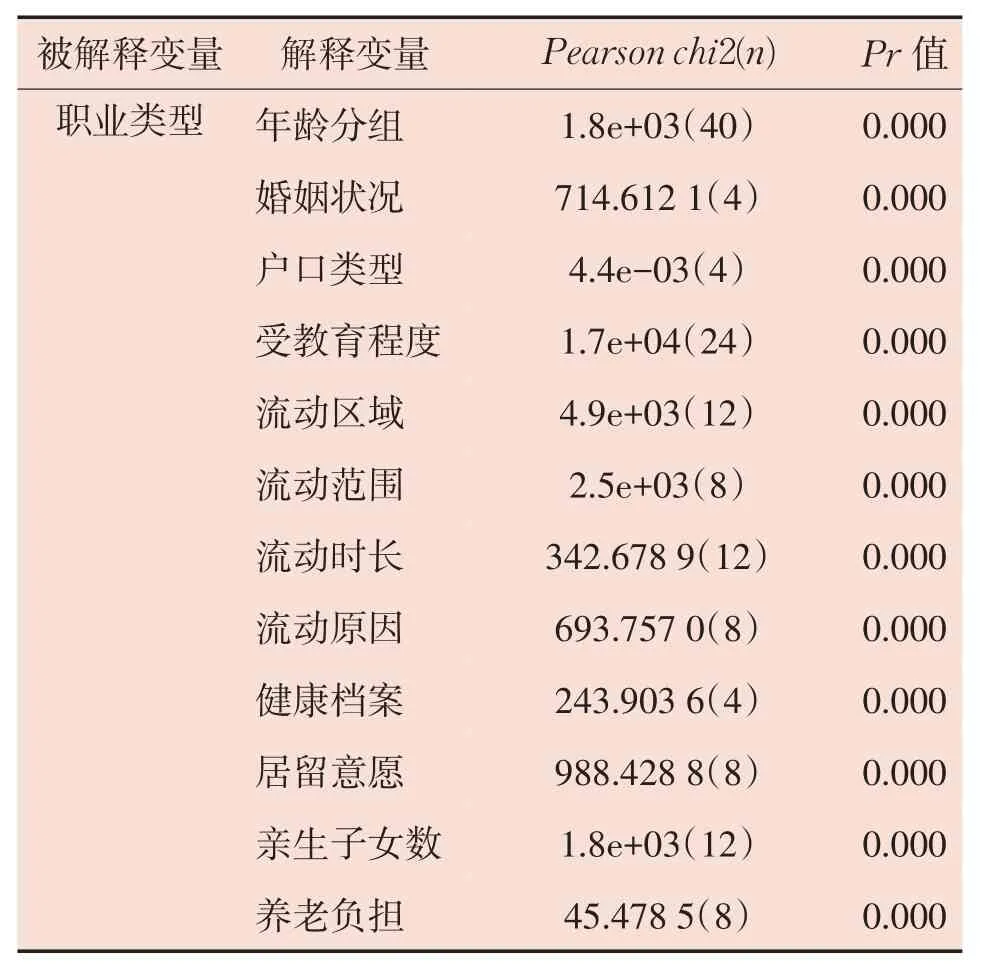

(二)多元回归分析结果

首先对各解释变量与被解释变量进行相关分析,选用Pearson相关系数来判断变量间的相关关系。由表2可知,卡方检验结果表明,各解释变量与女性流动人口职业选择存在显著关联,说明适合进行进一步的模型分析,以探究哪些因素独立地作用于女性流动人口的职业选择。

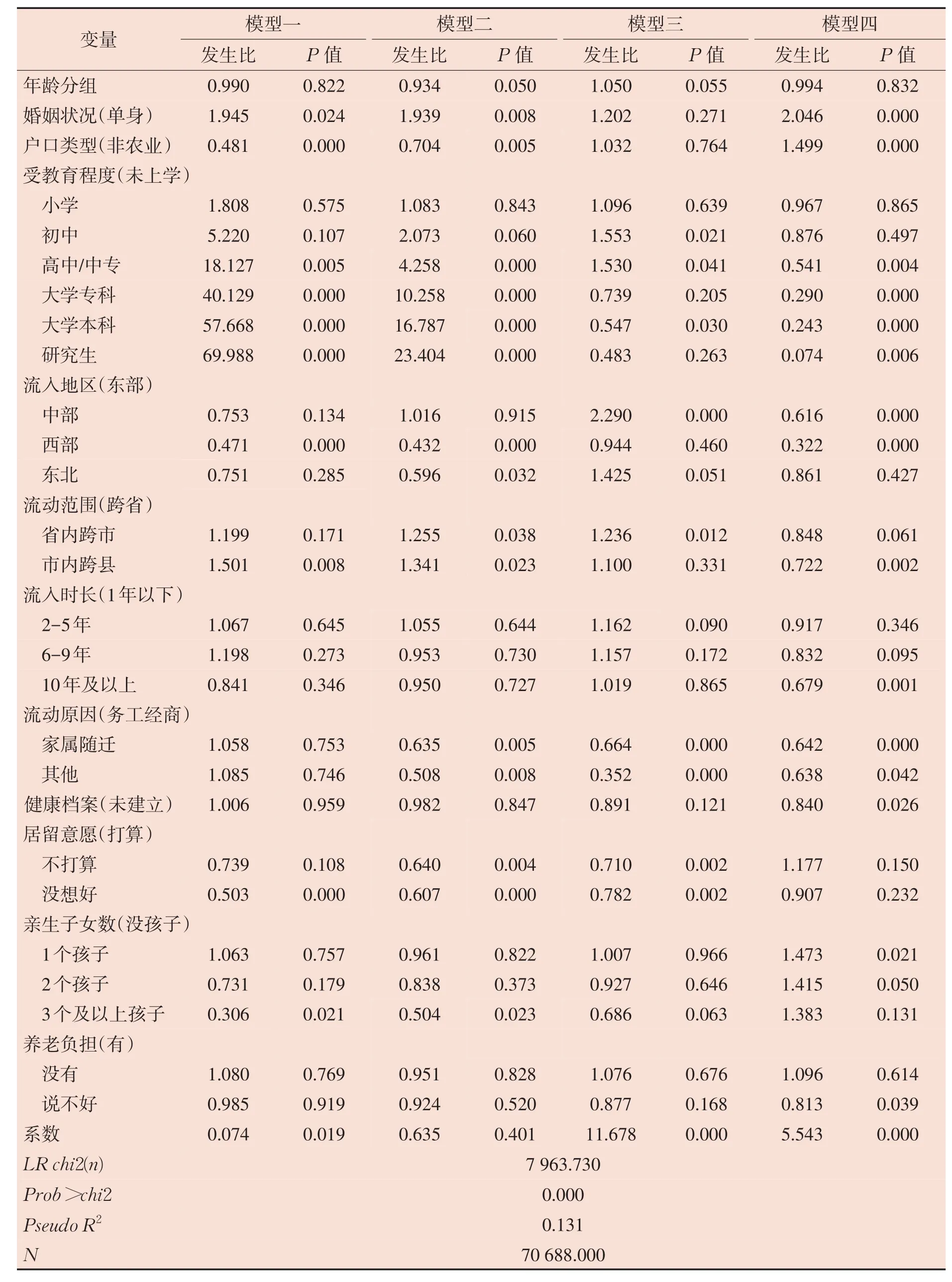

将女性流动人口职业选择回归于年龄、婚姻状况、户口类型、受教育程度、流动区域、流动范围、流动时长、流动原因、健康档案和居留意愿等自变量。自变量中,除婚姻状况、户口类型、健康档案是二分类变量外,其余变量均为多分类。选用多元Logit回归方法,产生以无固定职业者为参照的管理者及办事人员(模型一)、专业技术人员(模型二)、商业服务业人员(模型三)、生产运输人员(模型四)这四个模型,模型整体通过显著性检验,概率P值小于显著性水平(见表3)。

表2 变量相关分析结果

从人口学特征维度看,与无固定职业者相比,年龄分组在管理者及办事员、商业服务业人员和生产运输人员不存在显著差异,没有通过0.05的显著性检验,而专业技术人员,每提高一个年龄组,女性流动人口从事该职业的概率显著降低6.6%。婚姻状况方面,以单身为参照,女性流动人口在选择从事管理类、专业技术类、生产运输类职业的概率比在婚的女性流动人口分别高94.5%、93.9%和104.6%,说明单身女性流动人口在这三类职业中就业的概率更高。户口类型方面,农业和非农业女性流动人口选择商业服务业方面差别不大,没有通过显著性检验,农业户口的女性流动人口从事生产运输类职业的概率比非农业户口的女性流动人口高49.9%,而从事管理类和专业技术类职业的概率则比非农业户口的女性流动人口低51.9%和29.6%。

表3 职业选择的多元Logit回归分析结果

从受教育程度看,未上过学和小学、初中学历在各类职业的选择上差异不大。相对于未上过学的女性流动人口,较高的受教育水平对求职更有利。从高中/中专到研究生各学历在四种职业上均通过显著性检验。女性流动人口选择管理类和专业技术类职业的概率随受教育水平的提高而显著增大,以管理类职业为例,相对于未上学者,高中/中专学历的女性流动人口从事这一职业的概率是其18.1倍,而本科生和研究生的概率就扩大到57.7倍和70.0倍。相反,女性流动人口从事商业和服务业、生产运输业的概率随着受教育水平的提高而显著降低,以生产运输业为例,相对于未上过学者,高中/中专学历的女性流动人口从事这一职业的概率是其54.1%,而本科和研究生学历的女性流动人口从事这一职业的概率仅为其24.3%和7.4%。说明受教育程度越高的女性更倾向于选择从事管理类、技术类职业,而受教育程度低的女性在求职方面优势不大,只能选择技术门槛不高的商业服务业和生产运输业。

从流动特征维度看,选择管理类职业和专业技术类职业的女性流动人口,流向西部地区的概率分别是流向东部地区的47.1%和43.2%,流向其他地区多数没有通过显著性检验。选择商业服务业的女性流动人口,流向中部的概率比流向东部地区高1.29倍,选择生产运输类职业的女性流动人口,流向中部和西部的概率均显著低于流向东部地区,分别是其61.6%和32.2%。

选择从事管理类的女性流动人口,市内跨县的概率比跨省流动的概率高50.1%,选择专业技术类职业的女性流动人口,省内跨市和市内跨县的概率比跨省流动高25.5%和34.1%,选择商业服务业的女性流动人口市内跨县和跨省流动的差别不大,省内跨市的概率比跨省流动高23.6%,选择生产运输类职业的女性流动人口更倾向于跨省流动,分别比选择省内跨市和市内跨县流动的概率高15.2%和27.8%。

而流动时长方面,均未通过显著性检验。流动原因方面,选择管理类职业的女性流动人口在各流动原因上差异不大,而其他三类职业因务工经商而选择流动的概率均高于其他两种原因。说明女性流动人口在职业选择的原因上,自力更生、主动就业的概率要高于被动就业。

从社会特征维度看,是否建立健康档案对选择生产运输类职业的女性流动人口影响显著,从事生产运输类职业的女性流动人口,建立健康档案比未建立健康档案的概率低16.0%。健康档案对选择其他三类职业没有显著影响。居留意愿方面均通过显著性检验,除生产运输类职业的女性流动人口不显著外,居留意愿对其余三类职业均存在显著影响。女性流出人口的亲生子女数对外出求职的影响不显著。家庭的养老负担,即父母患病时是否能回去照料对外出求职的影响也不显著。

五、结论与讨论

(一)主要结论

1.女性流动人口的职业选择以商业服务业为主

从就业职业的分布情况来看,我国女性流动人口主要以选择商业服务业人员为主。由于受女性流动人口的多种个体因素的影响,在职业选择方面受到一定的局限性。例如大多数女性流动人口比男性的受教育水平明显偏低,而且从生理上男女之间也存在差距,导致女性流动人口在流入地只能选择相对简单的服务行业,或者体力要求不高、操作简单的职业。

2.个体特征对女性流动人口的职业选择具有显著影响

个体特征对女性流动人口的职业选择的影响相对比较明显,除了商业服务业人员外,其他职业几乎都受女性流动人口个体特征的影响。其中,年龄因素仅对专业技术人员产生影响,而从事管理类和专业技术类的女性都受婚姻状况和户口类型的影响,受教育程度对女性流动人口职业选择的影响最为突出。受教育程度较高的女性流动人口倾向于从事收入和社会地位较高的管理类和专业技术类的职业。

3.流动特征对女性流动人口的职业选择的影响各不相同

流入区域和流动范围对女性流动人口的职业选择影响较显著,流动原因影响较小,而流入时长没有影响。从流入区域来看,选择管理类、专业技术类、生产运输类职业的女性流动人口都倾向于流入经济比较发达的东部地区。从流入范围来看,选择管理类职业、专业技术类职业的女性流动人口中,省内跨市和市内跨县流动的可能性更大,选择生产运输类职业的女性流动人口跨省流动的可能性更大。从流动原因来看,除管理类职业以外,务工经商是流动的主要原因。

4.社会特征对女性流动人口的职业选择影响不大

社会特征对女性流动人口的职业选择的整体影响很小。是否建立健康档案只对选择生产运输类职业的女性流动人口有轻微影响。而居留意愿对除生产运输类职业外其余三类职业存在一部分影响。养老负担对女性流动人口的职业选择没有影响。

(二)对策建议

1.促进产业升级,为女性流动人口提供充足的就业岗位

改革开放以来农村剩余劳动力资源日益枯竭,人口红利逐渐消失。伴随着经济结构调整和产业升级,尤其是在第三产业快速发展的背景下,实现女性流动人口的充分就业可以从一定程度上延续人口红利。随着我国人口老龄化的加剧,未来我国养老行业会出现巨大的劳动力缺口,通过建立职业技能培训体系与职业技能认证体系可以实现大量女性流动人口的充分就业。此外,搭建求职咨询与职业介绍平台也是实现女性流动人口充分就业的重要路径之一。

2.提高女性流动人口素质,拓展其就业渠道

女性流动人口的受教育程度很大程度上决定了女性流动人口的职业选择。而提高女性流动人口素质有利于拓展其就业渠道。对于成年而文化水平不高的女性流动人口,一是抓好创业就业技能培训,二是抓好女性综合素质提升培训。职业技能具有针对性强、培训时间短、教育收益显著的特点。女性流动人口的教育培训可以通过专门的职业技能学校来实现,也可以充分调动社区、非政府组织、企业的共同参与。在有力提高了女性流动人口自我发展能力的同时,积极适应新形势和市场要求,创造更大的经济和社会效益。

3.因地制宜,根据各地区经济发展水平有序引导女性流动人口就业

流入区域对女性流动人口的职业选择有相对显著的影响,流入经济发展水平较高的东部地区与流入其他地区的女性流动人口的职业选择具有明显的差别。因此,根据各地区产业结构和经济发展水平有序引导女性流动人口就业具有重要的现实意义。经济发展对女性流动人口的就业造成了一定程度上的改变,而反过来女性流动人口就业对经济的总体发展也具有一定的促进作用。我国女性流动人口在就业当中还存在许多障碍,因地制宜,改善就业环境不仅需要政府的督促和法律规章制度的完善,还需要社会各方面的共同努力。