北京的金山上

2019-01-08伍会娟

伍会娟

灰色鸭舌帽,帽舌上绣着几个不成体统的大写字母,如果不是从楼上看,一般人很难注意到这几个字母,因为他长得实在是太高,得一米九几吧。眼镜是黑色的,从镜框到宽粗的镜腿,从硕大的镜片到鼻托,清一色的黑,这样一来,他的双眼就像住进了一座黑色的城堡。人盯着他看,就像盯着一个盲人的眼睛,根本不可能看清他的一丝一毫。他是真的瞎了也说不定。

最引人注目的是他的嘴巴,粉红色下嘴唇像是烤裂了的香肠似的,黏在那里,这样鲜艳的颜色搭配在黑色的脸庞上,使得人不大会注意他满脸的坑坑洼洼。

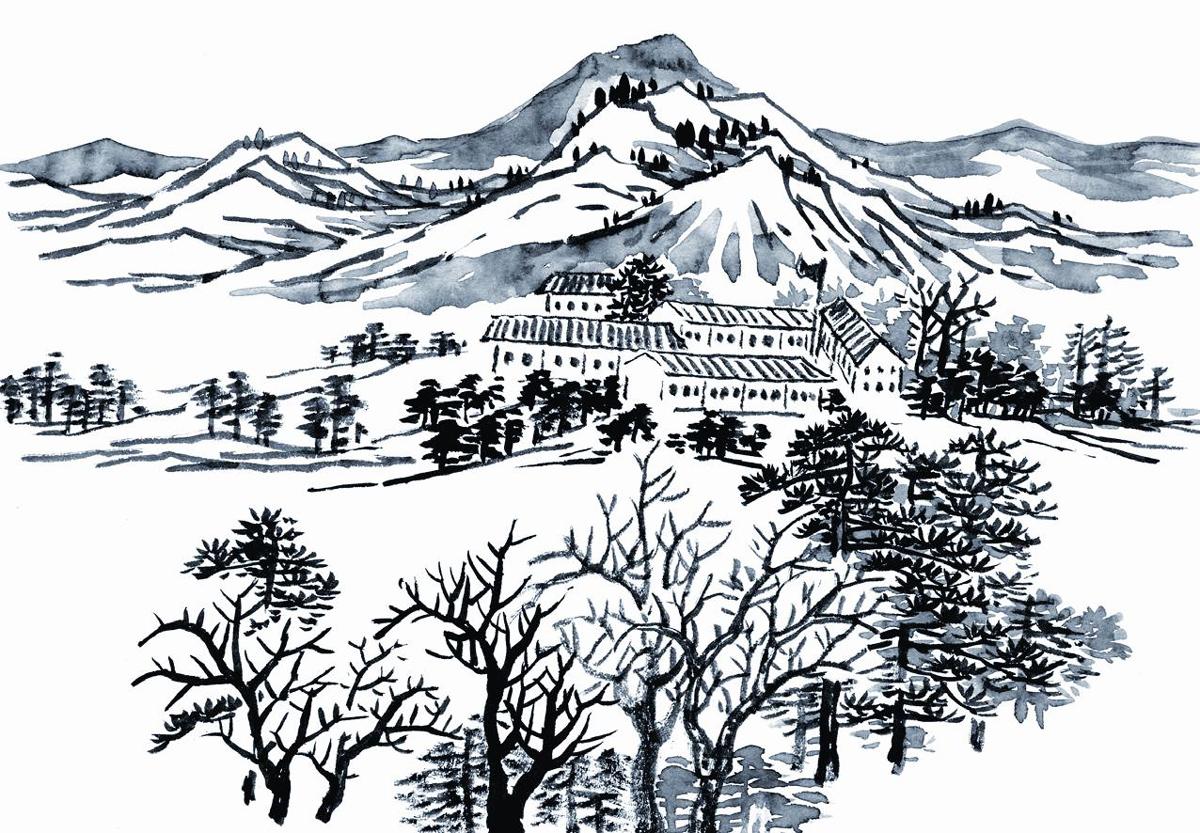

要不是边上这座营区,这个小区也发展不起来。营区地处的位置名为八公里,有的城市地名就这样,以到城中心的距离为名。在这座城里,有六公里,有七公里、八公里,就是没有九公里,这就意味着,八公里是这座城的边边了,再往前走,就不能算是城了。八公里的距离现在看来不算啥,自驾用不了半个小时就能进城了,要是搁以前,远了不说,十年前,这里的人们进城还是要提前攒把力气的。

老住户们都知道,营区原来并不大,据说是驻扎着一个营,后来,经过了几次调整改革,这个营区就大了起来,具体人数倒是没人知晓,但不可否认的是,这支部队是八公里片区经济的重要拉动力。尤其这两年,营区背后的那两座山在政府的主导下开发出来了,吃喝玩乐一条龙的服务都齐全了,吸引了不少城里人,这样一来,才有了这个小区。

清晨,营区部队出早操之前,墨镜就会在一个身高还够不到他胳肢窝的中年女子的搀扶下,沿着小区弯弯曲曲的绿化区,漫步到那个只有八个座位的小亭子,墨镜的大手掌握着女子的小手,生怕她跑了似的。小亭子四周种了两株玉兰花,一株红玉兰,一株白玉兰。每到过年前,两株树都要开花,开花是开花,但是没法斗艳,因为这两株玉兰交叉着大小年。据说,今年轮到这株白的了,没人说大家也能看出来,因为白的那一株花骨朵明显多了起来,这也说明,年是快到了。小亭子在小区的东南角,是整片小区最为开阔的地界,距离小区正门,也就是北大门挺远,有人开玩笑把这座亭子命名为“九公里”。

说他俩是漫步,似乎不太准确,因为他右手一直拿着一根黑色的木拐棍。注意,是拿着,不是拄着,因为拐棍根本没着地,即便是上亭前的这四级台阶,他也没用拐棍拄地,但看起来拐棍在他手中就是那么自然。从外形上看,他的步伐甚至还有点风流倜傥的样子,前脚掌着地,刷刷刷就拾级而上了。如果左手拄着拐棍,右边这个女人的搀扶就理所应当了,不知道的人一定认为他真的是个瞎子,可他这么一拿,这么一迈步,看到的人肯定又纳闷了。

营区的起床号比电视里的北京时间提前正好一分钟,他校对过很多遍,一秒都不差。这个习惯他很满意,他实在没想到这支部队会几十年坚持这样一个传统。往往是这样,他一落座,拐棍往亭子的梁柱旁一戳,起床号就响了。城市也就清晨安静,白天的操课号声和晚上的熄灯号声根本挤不出来,只有起床号,借着城市歇息喘气的空档,才能传到小区里来。他识谱,加上对号声太熟悉,所以,每次起床号响起的时候,他嘴巴都是跟随着号谱哼唱着……

他的哼唱也不是普通老百姓那样,从嗓子眼里轻轻地挤出来,他是收着下巴和小腹,从胸腔里往上顶,往外推,推出来的声音浑厚又圆润,哆、咪、嗦……军号只有1、3、5或高音1等几个音,不多,但听起来就有点军人口中一二三四的架勢了。长相秀气小巧的中年妇女就坐在他对面,仰着脖子看着他毫不费力地把起床号声推出来。他推不费劲,但推得很仔细,很认真,从畸形的粉色嘴唇吐出来的声音不掺杂任何杂质。而她呢,双手搭在膝盖上,没有表情,就那样抿着嘴,看得也很认真。

营区的起床号响完之后,还要放十分钟的军歌,军歌隔段时间就要换一遍,原来都是些老歌,《毛主席的书我最爱读》《三大纪律八项注意》之类的,后来就是《作风纪律歌》《官兵友爱歌》,这段时间又全都换了,换成了《强军战歌》《这是一个晴朗的早晨》或者类似的,反正老年人一般都没听过。虽然他听了没几天就会唱了,但这些歌和人一样,小区里不少人几乎天天见面,可有相当一部分是叫不出张三李四的。这些歌名是他专门托人查了的。

晨起的大都是老人,有两个慢跑的,有几个在一个白发老头的带领下,穿着松松垮垮的白衫白裤,腰间系一红腰带打太极。还有个别的,抖抖手抖抖脚,伸伸脖子扭扭腰,一招一式似乎是自创的。也不知道看得到看不到,反正他把身子扭转过去,胳膊搭在木制椅背上,把墨镜对准了这些人,翕动着粉红色嘴唇,不知道是在哼歌还是骂骂咧咧,反正没有声音发出来。女子性格应该差不了——她只是寻着他的墨镜,也把眼睛放在那些人身上。

等营区的歌声住了,他就把脖子转过来,硕大的灰色鸭舌帽面朝着女子一起转过来,盯着她看上两眼之后就起立了。他起立的姿势和他接下来唱歌的气势一样霸气,两脚分开——如果你当过兵,就知道他分开的距离很讲究——与肩同宽,那是士兵跨立姿势的脚部动作要领。起立的同时,又把拐棍拿在了手中,但凡起身,他就离不了这根棍似的。

他唱的是一首老歌《北京的金山上》,年轻人可能也都听过,但是可能不太清楚这是一首藏族民风的歌曲,据说原曲是一支古老的用于宗教仪式的酒歌。他唱的这一首是改编过、20世纪西藏解放后广为传唱的汉语歌。自打搬进这座小区,知道他的人都清楚,这首歌从来没换过,不只是没换过,中间一天都没落过,风吹雨打,女人都要搀扶着他来,来了就要唱。有人背后议论说,啧啧啧,这人身板还真是不赖,连个头疼脑热都没有。

说实话,他的嗓音是真好,老人们都听过这首歌,不过都是女版的,没人想到这么一个男的,会把这首歌唱得这么有力而深情,欢快又不失沉稳,高低,抑扬,婉转,很连贯,有阳刚之气,也不失美感。他一开口,很多人就会不由自主地把眼睛放在他身上来,虽然他们手脚还是在动作着。他和他的嗓音就像是给大家施了魔法,这一时刻的清晨是彻彻底底属于他的,站在局促的亭子里,就像是登上了偌大一个舞台,他不卑不亢饶有兴致地放声歌唱,没有任何乐器伴奏,但歌声从亭子中传出来,有一种压倒性的气势袭向每一个晨起的人们。毫不夸张地讲,其他那些老头老太太,不管是慢跑的,还是打太极的,简直是都在为他心甘情愿地伴舞。

那个素净沉默的小个子女子也面无表情地看着他,像一个忠实的观众,眼睛像是追灯,闪着亮晶晶的光芒。小个子女子虽然个头不高,但身形不错,而且,大家都能看得出来她应该不是城里人,因为她的着装实在过于朴素,换洗的衣服就那么两件,何况那件暗格子对襟上衣,上点岁数的都知道,那是20世纪八九十年代的流行样式。而且,朴素不说,还从来不穿带色的衣服,所谓不带色,就是不艳丽,红啊绿啊黄啊紫啊,从头到脚,哪怕是头绳或袜子,从不沾。

没人注意到他和她是什么时候搬过来的,反正时间很长就是了。对门的邻居是一对儿中年人,几年了,他们和他们几乎就没打过照面。仅有的一次,是那个油光满面的中年男人外出应酬,半夜两三点钟才回来,估计是忘带钥匙了,也或者是没敢回家,反正他就在越野车里将就了一宿。大早上的,雾气还笼着城,头痛欲裂的中年男子摇晃着脑袋正在捣鼓着插钥匙的时候,他在她的搀扶下出门了。中年男子回头看了一眼,墨镜好像也看到他了,但是器宇轩昂的墨镜没反应,倒是中年男子,把插钥匙的手慢慢放了下来,转过身子贴着门,像个被人发现的窃贼似的小心翼翼地目送着她和他走到電梯口了。

一曲唱完,那些伴舞者还意犹未尽等待下一首的时候,他又拿着拐棍,在女子的搀扶下,轻快地顺着台阶出了亭子。伴舞者这才缓过神来,该干嘛就干嘛了。低调退场后的墨镜在女子的陪伴下,开始绕着小区的环形公路快走两圈。两个人配速得当,别看个头相差不大,可快走起来一点也不让人感觉别扭,墨镜腿脚长,步幅大,女子个子小,但步速快。

女子明显不是墨镜的保姆,虽然她把他送上楼之后,也会挎着零钱包,和其他老太太一样,去马路对面的家家用超市买瓜果蔬菜,洗衣做饭是免不了的,这些活可以是保姆做,也可以是老伴儿做。判断依据是女子的面部表情,所有人都注意到,女子看墨镜的时候,眼睛不只是亮,还透着柔软,就是一面质地优良的丝绸,呈现在墨镜面前。这种质地,只有在两口子,而是感情相当不错的两口子身上才能看得到。可大家不明白的是,这么干净利索的女子,怎么会看上墨镜呢?墨镜除了身材不错之外,从年龄到长相,哪哪都不行啊,尤其是那裂开着的粉红色下嘴唇,实在不忍观看,这还不论他的眼睛到底有没有问题呢。

总有些好事的人爱打听,毕竟他们在这个小区进进出出也有段时日了,一直以来,大家对他们两个多少有点好奇,也很正常。先是相互之间打听,无果,又不得不转向当事人,老头们主攻墨镜,老太太们则利用买菜逛超市的空隙,主攻女子。

收获还是有的,比如,那个从地州农村来城里,没有孙儿却帮儿子儿媳妇整天遛一只丑得不像话的腊肠小母狗的老方,就趁着墨镜在小商店买水的空当,打听出了一丝有用信息:敢情这墨镜是上过战场的,而且,当年就是从小区边上的这支部队参战走的。

年轻的时候打过仗,老方还是感兴趣的,他使劲扥了一下那只腊肠小母狗,因为小母狗毫不示弱地和边上一只个头高大的土狗吼叫不停,然后问墨镜,哎哎,仗是怎么打的?其实,他本来是想问问这眼睛这脸,尤其是眼睛,怕就是当年留下的吧?但他没好问,毕竟,这是实打实的伤疤。

几十年前的事了,墨镜面无表情地给他说怎么打的仗他都记不清了,然后晃了晃脑袋说,真不记得了。墨镜都记不清了,大家就更记不清了,反正墨镜的生活肯定是有不低的国家保障的,要不然,呵呵,要不然这么利索的女子能看上他?

但是,打过仗这一信息的内容含量是巨大的、丰富的,大家对墨镜的行为举止就表示理解了,走路唱歌,包括起立的架势,也就只有当过兵的才有吧。表面化的理解之后,很多人又很快得出结论,墨镜的嘴巴和脸上的坑坑洼洼肯定是炮弹,不,自认为有常识的人说,应该是手榴弹或者地雷炸的——不然人早就完蛋了。还有,这房子应该是墨镜出钱买的,理儿是明摆着的。不过,比较下来,老太太们就没什么成就感了,无论她们说什么问什么,独来独往的女子都是微笑着看一眼,脚下从来不停步,再多说再多问,没用,人家头也不回,再说就是自讨没趣了。

不只是晨起,傍晚,阳光被大部分高楼挡在小区之外,有那么一小把穿过梁柱打进亭子里的时候,墨镜还要重复一遍早上的歌曲,还是那首《北京的金山上》。不同的是,这一次,亭子,或者说舞台就不单是他和她的了,还有个别老人坐在里面说闲话,孩子在亭子里跑来跑去。大家也不避让,就那么看着他表演。相同的是,素净女子还是放光似的瞅着墨镜,而且,墨镜拿着拐棍在女子的搀扶下唱完就走,毫不恋战。

大家终于认定女子是个哑巴了,因为有人发现在身后喊她她从来不答话,关键是,人们也从来没见过她和墨镜之间有过语言上的交流,从没有。好好的人儿不说话,不是哑巴是个啥?但这种认定是单方面的,没有确凿证据,仅限于逻辑推理。也正是由于有了这种认定,人们转而又对墨镜的眼睛进行了论证,这种好奇心本来就像浮萍一样飘荡在每个人的心上,痒痒的,这个时候抖搂出来最合适不过——墨镜是个瞎子也说不准,这个“说不准”的含义其实是明确的。这时候,墨镜那根不离手又根本派不上用场的拐棍反倒不惹人注意了。

不过,这种推理和猜测顶多是在外人口中荡起波澜,墨镜和女子根本没受影响,他照样顶着鸭舌帽戴着大墨镜在女子安静的搀扶陪伴下来亭子歌唱,俩人照样配速适当绕着小区快走散步,好像他俩是湖水中的一根水泥柱,这些波澜硬生生绕过了过去,丝毫奈何不得。所幸的是,时间一长,波澜就消失殆尽了,小区的人对他俩就见怪不怪了。实际上,时间一长,很多事情都会见怪不怪的。

偶尔,谁在路上看到女子手头上拎的东西重了,还会主动搭把手,帮她拎到电梯口。拎到电梯口,女子也不说话,估计是真的没法言说谢意,只是不停地微笑着轻点头。这就够了。

有一次,他俩散步到半路,下起了大雨,小区楼下那个开快递门面的四川老板娘就赶紧把他俩让了进来,躲了好一会儿的雨,热心的老板娘还给倒了两杯热气腾腾的明前绿茶。墨镜连着说了两声谢谢,不过,他的茶水是女子从老板娘手上接过来又小心翼翼转递过去的。

雨一直不停,老板娘就把手头的那把黑色木柄大伞借给他俩,说等哪天散步过来再还也不迟。墨镜就在女子的搀扶下,一手拎着拐棍,一手撑着那把木柄大伞走进了雨中,高个子男人手中的伞一直往女子一边倾斜,这样一来,一幅方方正正的画面就显得有点走形了。不过,也没等雨停,估计是女子上了楼,把墨镜送回了家,转身就把雨伞送还了。老板娘一边接过雨伞,一边笑着嗔怪着着什么急呀,也不管女子听不听得到。女子微笑着冲她点点头,转身就走了,一双黑色人造革的黑皮鞋溅起了一朵朵小水花。

见怪不怪的事,要是哪天见不到才会令人感到奇怪。从第一朵白玉兰盛开的那天开始,“九公里”的亭子里就没见到二人的身影了,不光是“九公里”,小区边上的环形公路上也没人见到,这就说明,墨镜或者女子,哪里出问题了。早上,晨练的老人们没有听到准时的《北京的金山上》,就都集合到了一起叽叽喳喳,不过,谁也说不出个四五六来。大家不时地瞟着他们入住的那栋楼,盼着他们能出来,晚点就晚点。可一直到傍晚,一直挂念着的几个老人失望地发现,二人还是没能按时到来。一连几天,都不见身影。相识的不相识的,虽然都没明说,但内心都不得劲儿,连这座八座小亭子也显得落寞了。

这座城地处高原,说是高原,其实也不算高,没超过两千米,气候环境都还不错,除了紫外线强点,这就导致了很多人肤色都偏黑,一旦来个皮肤白嫩的,十有八九是外地人。在墨镜和女子消失的这几天里,众人的视线被老方稍稍转移了,因为老方遛狗的“工作”已经失业了。

说起来很多老人都不能理解,老方的兒子和媳妇就是因为这条腊肠母狗离婚了。老方讲这些的时候,眼睛都是红的,不就一条狗吗,儿子多给喂了几块肉骨头而已,儿媳妇就不依不饶了,说这不是几块肉骨头的事,然后又从肉骨头牵扯出了许许多多在老方看来都是筋头巴脑的事情,这些事揉在一起,就说不清楚了,说不清楚的儿媳妇被正在气头上的儿子甩了一巴掌,儿媳妇就穿着半尺长的高跟鞋摔门出走了。

两口子哪有不吵架拌嘴的?气消了就好了,大家都这么说,老方说他刚开始也这么想的,谁知道,俩人就把婚给离了,离了还不算,儿子还嬉皮笑脸地说,下次再给老方找个好的,好像媳妇是娶给老方似的,这又把老方气得够呛。

说实话,老方对这个儿媳妇也没多大好感,娇气,懒,说话做事随心所欲,其他事情随心所欲也就罢了,老方都能容忍,但生儿育女这件事她也随心所欲,说自己还是个孩子,坚决不生,这让老方最不能接受。可再不能接受,老方想着她毕竟是方家名正言顺的儿媳妇,怎么能说离就离了呢?大家陪着老方唏嘘不已,也有人安慰老方,也是安慰大家说,这都什么年代了,在年轻人身上发生这样的事,不算稀奇。

墨镜再次出现,就是在老方擦鼻涕的时候,老方在老家一直都是用手擤鼻涕的,到了城里,在儿子和儿媳妇的强烈要求下,才改用纸巾。老方刚把擤鼻涕的纸从鼻子上拿下来,就用力低声喊着说,快看,墨镜来了。

墨镜来了,手里还是拿着拐棍,不过,今天,墨镜走起路来就不是虎虎生风了,陪在他右边的不是那个安静的中年女子,而是一个英俊帅气的小伙子了。虽然有小伙子在身边,但墨镜还是用拐棍时不时地点点地。小伙子估计没过三十,浓眉大眼,个头也高,在他的搀扶下,墨镜走得比往常慢得多,但右胳膊老是往前扥,有点想甩掉小伙子似的。

大家很快得出结论,小伙子是墨镜的儿子,而且是亲儿子,这不仅仅是从小伙子口中的爸得出来的。墨镜虽然面部毁了容,但从大概相貌、体态、气质来看,二人还是相像的。

大家都耐心等着,期待着墨镜再唱一曲《北京的金山上》。可是墨镜坐下来后,没像往常那样把拐棍戳一边,而是戳到胸前,双手抵着下巴,根本没有唱的意思。不唱歌,也不能干坐着,大家就试探着说起了话,暖场的时间不算短,只是在小伙子说起他爸是个战斗英雄,从战场上回来就娶了他妈生了他的时候,墨镜才把脑袋偏向一边,鼻子哼了一下。这一哼,才是“九公里”这座亭子真正热烈起来的开始。

往事很多,开头很难。墨镜明显不愿再提那场战争了,只是说,那场战斗如果早一分钟开战,就不会有那么多伤亡了。说完这话,墨镜吐了一口气,似哀叹,似不甘。

都说从战场活下来的人命都是捡回来的,哪儿那么容易捡?有不少人的命是别人让的。让给墨镜的那个老兵是西藏阿里来的,阿里老兵把命让给墨镜,他躺在他怀里血流满面的温柔笑意是他从来没见识过的,墨镜这辈子都忘不了,这一首《北京的金山上》就是他献给他的最好礼物。上过战场的人,生死名利都看淡了,不管朝前的路怎么走,战场上的记忆不论从数量还是从质量来说,都是人生的最高峰了。

不用太多解释,有些事情大家很快就理顺明白了。墨镜是带着光环从战场上退下来的,那些光环墨镜没说,但老人们基本都知道,那是他满脸的伤。那个时代啊。首先从战场上退下来的不是人,是各种宣传报道,闪耀着光芒的墨镜刚退下来就有个漂亮女子伸手给接住了。

漂亮女子就是这个小伙子的妈,当时在他们老家的妇联上班,正儿八经的好工作,美女配英雄,这样的结合是般配的,甚至是令人羡慕的。只是等到孩子一出生,光环立马就被茶米油盐被孩子的拉屎屙尿给攻陷失守了,当然,这些杂七杂八是主攻,还有税务局一个男的趁火打劫打助攻,墨镜的高地很快就被人占领了。

本来,墨镜早就提出离婚了,失守了的墨镜非但不觉得难堪,还觉着一切合情合理。上过战场的人,看天天合理,看地地合理,看人嘛,人人都合理,总之是看啥啥都合理。要说有一点不合理,那就是战场上那些兄弟死得不合理,就差了一分钟而已,就一分钟,六十秒,结果那么多人横尸疆场,他们找谁说理去?他们是在儿子读了中学,开始寄宿之后才办的离婚手续。

大家没想到墨镜会这么痛快地把这些过往一五一十地讲出来,虽然他的叙述像他撑着跨立的姿势那样四平八稳,但还是引得围在四周的人群唏嘘不已。小伙子站在边上,刚开始是静静地看着墨镜,后来见大家熟络了起来,也开始插起话来。

原来,小伙子这次过来是要接他爸回去过年,大年二十九是他妈的生日,小伙子说了,他妈也不容易,折腾了半辈子,到头来还是她一个人。她还能有谁?只有他们爷俩了,这个生日无论如何得一起过了。

那她呢?老方红着鼻尖问。问这话的时候,又围过来一些人,这座小区里基本都是常住的,有些人知道墨镜的事多一些,有些人知道的少一些,有些人压根还什么都不知道,但这不妨碍大家对墨镜的关注。难得墨镜坐下来和大家说说话。

就是,那个整天陪在他身边的中年女子呢?这个问题问得很简单,但是内容很丰富,大家也最关注,她又是他的什么人呢?从哪来的?将来要到哪里去呢?那个女子看起来那么素净恬淡,不会伤到她吧?

提起中年女子,墨镜竟然激动起来了,这与刚才讲着生死时的情绪有着明显的不同,连那一脸的坑坑洼洼都活分起来了。孩子他妈当时被人攻陷之后的很多年,都是这个女子在帮衬他,一个男人带孩子本来就不容易,何况他还不健全。如果没有对门的她,不管闲言碎语冷嘲热讽,墨镜叹了口气,冲着小伙子说,你还能长这么大?笑话!

虽然戴着眼镜,但大家明显感到他冲向儿子的眼神非常锋利,难道他的眼睛没有瞎?或者不是全盲?也或者只是弱视?也都说不准。大家也不再关心黑色眼镜背后的眼睛究竟长什么模样了。

老方就是个好事的主儿,说话直来直去,又继续问他,那这个年怎么过呢?

是啊,怎么过呢?墨镜也反问了自己一句,这个反问明显把他问得有点站立不稳,他稳了稳心神,然后又摇了摇头。想知道答案的人们盯着他,只见墨镜伸手把拐棍拿起站起身来,双脚跨立,与肩同宽,一曲《北京的金山上》很快又循着四面八方传了出去,歌声像个有力的大吸盘,把大家的眼光都吸走了。天是那么透亮。

白玉兰眼瞅着就要开了,白白的花瓣马上就要从中挤出来了。天气也冷了,不过一般不会冷太久,不知道今年会不会像去年那样,翻过年立马就会回温。大家不知道的还有,这些年里,女子才是墨镜真正的拐棍,他握着她的手,她的手就像是乐队指挥一样,哪根手指动一下,轻了还是重了,都有着专属他们的密码——不然他也不会走得那么干净利索。