鲁迅所译《近代美术史潮论》封面配图再考

2019-01-08徐政

徐 政

引言

鲁迅一生译著颇多,尤以1929年上海北新书局重校印行①的《近代美术史潮论》中译本,为鲁迅首次系统译介西方美术史。该书全名为《以民族底色彩为主的——近代美术史潮论》,系译自板垣鹰穗所著日文版《近代美术史潮论》②。据1948年《动力文丛》第一期中署名“风子”③的文章所述,该书中译本初版曾分为精装布面与平装毛边本两种装帧④。众所周知,鲁迅痴迷于毛边本装帧,甚至自诩“毛边党”⑤。但将出版刊物分别装帧为毛边平装本和布面精装本两种、且同时面世的做法,尽其一生仅有五次,首次尝试即为《潮论》中译本一书。鲁迅本人及上海北新书局对此书的重视程度,由此可见一斑。

经现存印刷品实物⑥比对可以发现,日文原版(图1)与中译版布面精装本的封面装帧较为一致,却与中译版平装本封面(图2)的设计大异其趣。而这些在平装本封面中所增加的配图及文字,也正是鲁迅其个人的印记不断渗透、遗留所生成的新的“地层”。但在深入研究鲁迅的各类“地层”之前,厘清其相关的基本史实,则实属当务之急。本文即从“物”的层面出发,将该中译本⑦这一鲁迅的“遗物”作为研究对象,通过重新考证其封面配图的图像母本及其相关问题,以期为后续研究做一点基础工作。

一、图像母本的重新考订

图1:《近代美术史潮论》日文版封面,1927年(日本)大镫阁初版,北京大学图书馆藏(作者拍摄)

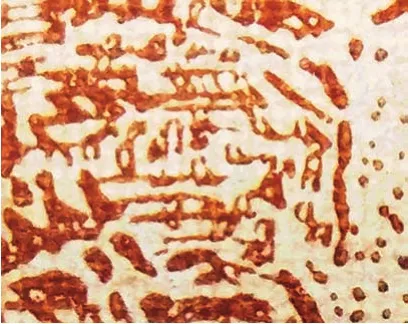

该中译版封面配图位于封面的正中偏下部(图2),画面呈高度略窄于长度的矩形,尺寸为7.5×9.9cm。该图为单色,以稍微偏黄的浅米白色为底色,配色呈略暗的橙赭(图5右)。画面上部三分之一处皆为天空,仅勾绘太阳一枚,并以放射状光芒填满天空的空白处。下部三分之二皆为土地或麦田,画面左侧有一条小路蜿蜒至画外。该部分以笔触的粗重或细小,来体现近大远小的透视感。在地平线与天空、太阳相接处,以极细小且疏朗有序的点状笔触来衔接和过渡,在地平线左侧绘有两座平房。

在画面正中偏右处,绘有一位带帽行走的人。该人物右腿伸直向后蹬,左腿大步前跨,双腿整体呈人字形。右肩挂一袋状物,左手横于胸前仿佛正从胸前探囊取物,右臂伸直向右外侧挥出。由于其肩部以上高出画面所绘地平线,故视觉效果尤其突出。头戴圆顶窄沿帽,将人物脸部遮挡于帽子的阴影中,但整个头部极力向前探出,与身躯动作不太协调一致。

目前学界一致认为该图是以“米勒的《播种》作为封面画”⑧,此论肇始于1981年上海鲁迅纪念馆、中国美术家协会上海分会、上海人民美术出版社合编的《鲁迅与书籍装帧》一书⑨,近四十年来一直被学界援引,甚至演化成“美国米勒”“法国米勒”两个版本,至今鲜有质疑。其中“美国米勒”一说,纯属知识流传中的笔误,可能是将此画的现藏地“美国”误做画家国籍所致。那么,“以法国米勒的《播种》为封面画”一说又是否成立呢?

比对现藏美国波士顿美术博物馆的米勒油画作品《播种者》(图3),可以发现二者不论画面构图还是人物形象都并不相符,甚至连画幅形式是横、是竖都有很大差异⑩。此外,该封面配图中增加了尺寸较大的太阳,并以其放射状光芒充塞整个天空,这些都是米勒的原画以及众多草稿中所没有的。由此也可以判断出,这两幅画的差异绝非印刷技术之别所导致,二者更不可能是同一幅作品的彩色图版和单色图版关系。

由以上比对可以看出:该中译本封面配图并非直接来源于米勒的《播种者》。那么进一步的问题是:该封面配图的设计者采用的是哪位画家的哪一幅作品?到底是以米勒《播种者》图像为基础的再创作?还是另有所出呢?

实际上,有一幅画与该封面配图的构图更加接近,那就是梵·高1888年所绘的《播种者》(图4)。由于梵·高本人非常喜欢、甚至可以说是崇拜米勒的作品,故曾大量模仿米勒的多幅画作,并在此基础上重新创作。其中仅就《播种者》一画来说,梵·高就留下了至少26幅相关作品存世,其中包括:四幅草图、十七幅素描稿和五幅同题的油画作品。与鲁迅译本封面配图更加接近的那幅画,正是梵·高这五幅同题为《播种者》的油画中的一幅。画中最主要的改动就是将米勒原作所绘的人物形象,从近景改成了中景,从而极大地扩展了田野的面积,并因此而将原来的竖幅画面扩充成横幅构图。而这一点,恰恰与中译本封面配图相契合。

从画面的内容上来说,梵·高的这幅《播种者》具备了与鲁迅译本封面配图相一致的一切图像元素:尺寸较大的太阳、充满天空的光芒、具有透视感的田野和小路、地平线左侧的平房以及行走中的带帽者。从构图上来说,这两幅画不论人物所处的位置、抑或田间小路与地平线所构成的透视感,也都貌似非常接近。但这幅作为鲁迅译本封面的单色配图,真的是以梵·高的《播种者》作品照片为底本所作的单色印刷吗?

为了更好地比对单色图的实际视觉效果,本文特意将梵·高的《播种者》照片处理成黑白图像(图5左),并将其与中译本封面配图(图5右)并列放置。由此可以比对出,二者差异如下:

图2:《近代美术史潮论》中译本封面,1929年北新书局重校印行初版,中央美术学院图书馆藏(作者拍摄)

图3:《播种者》,米勒(Jean-Francois Millet),1850年,布面油画,尺寸:101.6×82.6cm,现藏于美国波士顿美术馆(Museum of Fine Arts Boston)

图4:《仿米勒 < 播种者 >》,梵 ·高(Vincent van Gogh),1888年,布面油画,尺寸:64×80.5cm,现藏于荷兰克勒勒——米勒博物馆(Kröller-Müller Museum,Otterlo)

图5:左:梵·高《播种者》油画作品黑白效果图(作者制图);右:《近代美术史潮论》中译本封面配图,7.5×9.9cm,1929年北新书局重校印行初版,中央美术学院图书馆藏(作者拍摄)

图6:封面图局部(路左侧),1929年北新初版平装本,中央美术学院图书馆藏(作者拍摄)

图7:封面图局部(画面正下方),1929年北新书局重校印行初版,中央美术学院图书馆藏(作者拍摄)

从画幅比例上看:中译本封面配图实际尺寸为7.5×9.9cm,如果按照等比例放大,画幅尺寸应该是64×84.48cm,但梵·高《播种者》原作尺寸为64×80.5cm,二者虽有一定区别,但画幅的比例基本一致。从构图上看:中译本封面配图中地平线所在画面内的高度,远远低于梵·高原作的地平线;且原画的地平线原本保持在同一水平面上,但到了封面图中却变成了左低右高的形式。封面图中的太阳形状也变得更扁圆,且位置偏左;太阳的光芒以细长而犀利的放射线描绘,与原作短而细密的效果大为迥异。封面图中近景的小路被左移,且被压缩呈S形,透视感变得更加强烈。从笔触上看:梵·高原画田野部分用笔粗犷,以纵、横两种笔触营造田野中庄稼的立体感,尤其近景处笔触较大、且相对疏朗。当彩色照片处理成黑白之后,可以看到画幅下部的近景中亮色所产生的笔触感,大多为水平方向。但中译本封面配图中田野部分的笔触细硬枯劲,且斜线居多,并没有梵·高作品中以纵、横两种笔触所营造的立体感。从人物造型上看:中译本封面图中的人物体量更大,比例失真更严重,比如:左右腿长度接近,难以体现原作中右腿居后的透视感;头部前倾严重,与原作中头部位置差异较大,甚至完全脱离了人体重心;帽子偏大,故而将原作中尚且可见的人物面部遮挡至难以辨认。经以上比对可以确认:中译本封面配图并非是以梵·高的《播种者》油画原作照片为底本所作的单色印刷。但从另一方面说,两幅画又有很多细节相一致,比如:地平线左侧的两间小平房、人物悬在胸前的布袋也都悬挂于右肩[11]。这些细节的雷同,加上画面构图上的相似,说明这两幅画虽然不是同一作品的照片或印刷品,但二者很有可能是摹本与油画原作的关系,或者更像是草稿与油画作品的关系。鉴于《潮论》中译本是以印刷出版物的方式而存世的,那么如果从该书现存实物入手,能否从其封面所印配图的笔触等细节,以寻找与其图像母本相关的蛛丝马迹呢?

二、笔触分析与寻找母本

从《潮论》中译本封面配图的整体画面来看,该图很有一些木刻版画的韵味。尤其是表现太阳光芒所用的长而锐利的直线,与画面下部表现田野的短促粗犷笔触相映衬,正是一些木刻版画作品常用的表现手法之一。

但仔细观察后会发现,其笔触有如下特殊之处:画面中田间小路的左侧,有一些点状笔触皆圆润而略长,但这些笔触的正中间却是中空的,以致能漏出画面底色(图6)。与之相似的是,在该画正下方田间小路的近景处也有类似中空的笔触出现(图7)。只是画面正下方的笔触更长、也更粗重。由于此处的笔触更加疏朗,每一处笔触之间的间隔较宽,从而很容易分辨出这种类似于平行线的笔触。而且有些笔触的收尾处向左侧弯折,从而导致分开的两条平行线在收尾处合二为一,故此类笔触的中空现象,绝非故意人为所能达到的效果,而必然是和工具材料的特性有关。

木刻版画一般很难产生这种随意效果。但假如以笔尖中分的蘸水笔(芦苇笔、鹅毛笔或弹性较好的钢笔等)在平面媒材上蘸墨图绘,则比较容易达到此类特殊笔触效果。当蘸水笔所蘸墨水不足时,又重压笔端希望笔画粗重,就会导致笔尖分叉现象。从该图中个别由细到粗的笔画(图7),可以看出这种重压笔端所导致的中空也是由细到粗。而该封面配图中出现的一些向左弯折的中空笔触,所呈现出左半边细劲、右半边粗重有如弯月的现象(图7),也恰恰是右手执笔时倾斜度较大,重压笔端所致。此外,现存梵·高1888年前后所绘的众多素描稿,大多是以石墨先勾出大致轮廓、再用芦苇笔蘸墨绘于布纹纸上。这批素描稿中的笔迹,的确常常呈现前文所述的中空现象(图8)。以此比对《潮论》封面配图中的笔触,可以明显看出该封面配图在制版印刷前,应该是以蘸水笔蘸墨所绘的纸本图像。

图8:《夏夜》(局部细节图),梵·高(Vincent van Gogh),1888年,纸本、芦苇笔、墨水,尺寸:24.5×32cm,现藏于瑞士Am Römerholz博物馆

图9:《夕阳下的播种者》,梵·高(Vincent van Gogh),1888年7月18日,纸本、芦苇笔、墨水,尺寸:25×31cm,私人收藏

图10: 封面图局部(左侧边线有弯曲),1929年北新书局重校印行初版,中央美术学院图书馆藏(作者拍摄)

那么,中译本封面配图是否有可能借用了梵·高在创作该油画之前的素描稿呢?目前有据可查的梵·高素描稿中,的确有一幅《播种者》素描稿现藏于阿姆斯特丹的梵·高美术馆。该图以芦苇笔蘸墨水绘制而成,其构图基本符合梵·高的同名油画作品,但具体图像细节亦有很多不同。不仅作品尺幅比例有别,素描稿中的人物和落日在画面中所占面积也明显比油画中的更大。而且该素描稿左上角也没有房屋和树这些元素,麦田的笔触明显有别于中译本封面配图中的情形。由此可以推论,鲁迅中译本封面配图绝非采自阿姆斯特丹梵·高美术馆所藏该素描稿。

事实上,该素描稿绘制于1888年8月6日,时间上略晚于梵·高所绘油画《播种者》。该图最初是梵·高为书信所作,收信人可能是其弟弟提奥(Theo van Gogh)[12],目的是为了告诉收信人其刚完成的油画新作《播种者》是何等面貌,以便在信中说明其新作《播种者》在米勒同名作品的构图基础上做了哪些改动。但在梵·高众多的来往信件中,并非只绘制过这一幅《播种者》素描稿。

在大约一个月之前的7月18日,梵·高就曾绘制过另一幅尺寸为25×31cm的素描稿(图9)。该图也是以芦苇笔蘸墨水绘制于布纹纸上,而且与《潮论》平装本封面所配插图相比,二者从构图元素到笔触形态均完全相同,甚至连两幅图像中原本极为随性的墨点形状、及所处位置都可以完全重合。当然,两图也并非绝对一致,二者差别在于:该素描稿的麦田近景处的笔触有明显浓淡之别,夕阳周围的天空除放射状短线以外、还饰有大量密集的点状笔触;而《潮论》平装本封面配图并没有明显的颜色浓淡之别,夕阳周围的放射状短线极为清晰、但点状笔触则明显偏少。当两幅图缩放至笔触大小一致之时[13]将两图相互叠加覆盖,会发现当某一处局部完全重合时,其它部分就会有略微的位移(但笔迹大小、间距等仍然一致)。当移动画面,将之前的位移部分完全重合后,之前重合的部分就会再次位移。这一现象说明,《潮论》平装本封面配图绝非严格的“等比例”制版,要么是制版或印刷时因牵拉而导致的画面位移,要么是在摹绘时(可能需要以硫酸纸摹绘)局部手绘所导致的位移。以上细节已足以证实,该中译本封面配图不论以何种技术制版,其所用母本正是梵·高1888年7月18日所绘的《播种者》素描稿。

该素描稿原本附于梵·高致埃米尔·伯纳德(Émile Bernard,1868~1941)[14]的私人书信之中,以作图解之用。1893年4月在法国出版的梵·高通信集中,收录了梵·高与伯纳德的通信,该素描稿被作为插图而随信件内容一同出版[15]。该书曾于1904年由Margarethe Mauthner翻译成德文再版,并最终成为畅销书[16]。1919年该素描稿被杜赫(Théodore Duret)收藏,后曾转藏于德国柏林的坦豪瑟画廊(The Thannhauser Art Gallery)。该素描稿目前显示为私人收藏,由于笔者能力有限,未能确定其目前的藏家信息及现藏地。但本文所关注的重点亦非该素描稿原作,而是其图像自1893年被制成印刷品出版之后的传播情况。更确切地说,本文所关注的是该图像是如何被鲁迅等人所接受,并将之用于1929年版《潮论》平装本封面配图的过程。

三、图像来源与印刷技术

遍查板垣鹰穗的《潮论》日文原版以及鲁迅译本,不仅该书所附插图中没有梵·高《播种者》作品的照片,也没有1888年7月18日梵·高所绘素描稿,甚至连书中的文字内容也都没有提及此画的相关情况。而且该书在介绍米勒时,也没有提到米勒所绘的《播种者》,更无相应的作品插图。由此可以确定,中译本封面所配插图的来源,应该不可能源于日版《潮论》一书。那么,该中译本封面的设计者是从哪里得到的梵·高素描稿图像,以便印制的呢?

关于《潮论》中译本封面的装帧设计者,目前学界多认为是鲁迅本人,对于这一问题尚需另文考证,此处仅探讨这一封面配图的图像来源问题。况且,即使该中译本封面是鲁迅延请他人设计,根据之前类似情况来看,仍会在很大程度上体现鲁迅个人的装帧思想及审美意趣[17]。所以,不论该中译本是否由鲁迅亲自设计封面,至少对于选择哪一幅图作为封面配图的最终决定,却有可能就是由鲁迅本人作出、或者说至少是得到其认可的。

那么,首要问题就是:鲁迅本人是否有可能在1929年该中译本印行之前,就已经见到过梵·高所绘《播种者》素描稿的图像了呢?事实上,早在1912年8月16日鲁迅日记中就曾记录:“得二弟所寄 V.van Gogh:《Briefe》一册”[18]。该书全名Vincent van Gogh: Briefe an seinen Bruder,即前文所述将梵·高1888年7月18日所绘《播种者》素描稿作为插图出版的通信集。鲁迅在该条日记中,并未注明该书是法文版、德文版抑或英文等其它版本。但据前后日记所录,当时鲁迅托其二弟所邮购的外国书籍,凡注明版本者均为“德文”,且鲁迅直至1933年仍然无法阅读法文[19],故本文推测鲁迅手中该外文书极可能也是德文版,其版本应该不会早于1904年Margarethe Mauthner所译德文版。

无论鲁迅所购该书版本如何,已经足以证明鲁迅早在1912年就见过梵·高所绘该素描稿图像。但对于1929年《潮论》中译本封面配图在印制时所采用的图版,是否就直接取自鲁迅1912年所购梵·高通信集一书,尚需谨慎对待。首先,由于1923年起鲁迅兄弟失和,虽然鲁迅在迁居前已经搬走了书籍等“十二箱”[20],但时隔一年仍去旧宅取过书籍[21]。鲁迅所搬走的书籍是否包含这一本外文版梵·高通信集,现已难以确认,毕竟有大量图书被鲁迅遗留在了八道湾旧宅。其次,鲁迅曾转赴厦门、广州教书,1927年10月方定居上海。在鲁迅辗转多地的过程中,以及1929年前后刊印《潮论》中译本之时,1912年所购的该通信集是否还在鲁迅身边,也是一个问题。即使目前上海鲁迅纪念馆保存的鲁迅藏书中,确有外文版梵·高通信集,也难以排除鲁迅后来再购等其它可能性。

故本文目前仅能确认:鲁迅早在1912年就已见过、并曾持有梵·高所绘该素描稿的印刷品图像。但对于1929年《潮论》中译本封面配图,在制版印刷时所采用的具体图版,尚不能妄定就是采自1912年鲁迅所购梵·高通信集这本书,毕竟难以排除另从其它渠道获得该素描稿印刷品的可能性[22]。何况鲁迅并非仅有这一本关于梵·高的外文图册[23],且20世纪30年代是鲁迅个人对于梵·高最为关注的时期[24],仅在1930~1933年的三、四年间就得到了七本梵·高画集[25]。鲁迅自1930年起,突然对于梵·高作品的这种特别关注,很有可能肇始于1929年 《潮论》中译本封面所参考的这幅梵·高素描稿《播种者》,而实际上该图像早在1912年就已经在鲁迅本人心中播下了“种子”[26]。

那么,《潮论》中译本封面配图又是如何制版与印刷的呢?是否能够透过现存的该中译本这一印刷品实物,结合文献材料及相关史实,分析出其印制技术及所用的媒介材料呢?笔者为此曾专门请教过中央美术学院版画系铜版工作室技师李荣明先生。经李荣明先生鉴别,央美馆藏1927年北新出版《潮论》平装本的封面配图确系版画印制无疑,绝非翻印自油画作品的照片。但仍难以排除以下两种可能性:一是以油画作品照片,委托制版厂制成版画,再行印刷;二是提前以该油画照片另绘成小稿,直接以另绘小稿赴制版厂制成版画。但无论哪种情况,最终皆是以版画印刷成书。由该封面配图笔触细腻程度来看,绝非木板刻制,亦非石板技术。据李荣明先生分析,该配图原稿绘制时所用工具的确为笔[27],印刷制版时所采用技术极可能是凹版[28],但不排除珂罗版印制的可能。由该封面配图左侧边线的向外弯曲情况来看(图10),更接近于凹版印制时常出现的痕迹。该图具体是凹版还是珂罗版,需要将原作置于显微镜下观察细节方得以区分,但由于该图制版时的原作已不存,目前只能凭印制成书后的印刷品封面来观察,恐难以有足够证据下确凿定论。

据鲁迅书信及日记可知,鲁迅印制书刊曾采用过铜版、锌版、照相版三种。如在其1928年7月17日《致李霁野》的信中所说:

“Van Eeden的照相,前回的板仍不很好,这回当将德译原书寄上,可于其中照出制板用之样子悉仍原本,并印姓名。书用毕,希交还西三条寓”[29]。

《潮论》中译版初版系重校印行于1929年,鲁迅写这封信时,此书尚未出版,译文部分正在《北新》半月刊上连载。但该信内容足以说明,在当时是有足够技术将外国书刊中的作品照片翻拍而制版印刷的。而且仅就《潮论》一书来说,其内页插图中的作品照片也都基本能够与日文原版插图的黑白插图,达到相当接近的视觉效果。但为何该书封面的设计者不直接采用画册中的作品照片来装饰封面呢?

前文曾专门把梵·高油画《播种者》处理成黑白图像,据该效果图(图5左)可以明显发现:由于梵·高使用的是密集而短促的笔触,其黑白图像的视觉效果完全没有办法与彩色图版相提并论。这一点鲁迅在《致<近代美术史潮论>诸君》一文中也曾明确提及[30]。很有可能正是这一原因,鉴于当时国内印刷技术的限制,使得《潮论》平装本的设计制作者放弃了油画作品照片,转而采用了版画技术以利于印刷效果。不论是何原因所致,该书封面最终没有选择梵高原作的照片为配图,都不是技术原因,而很有可能是该书封面设计者特意为之。以上分析虽然排除了该封面配图使用油画的照片印刷品制版的可能性,但却并不能彻底排除以梵·高所绘素描稿的照片印刷品,用照相制版技术印制而成这一可能性。不过,鉴于前文所分析的该封面配图中笔触细节的“位移”现象,本文认为首先从技术上看,该图使用照相制版技术的可能性极低,而更有可能采用的是凹版。

那么相关文献中,有没有蛛丝马迹可以确认,该封面配图到底是采用哪一种制版技术印刷的呢?据鲁迅日记可知,自1927年底译介《潮论》起,至1929年4月插图刊登完,再至1930年2月8日鲁迅寄出成品书,此期间共提及制版至少11次[31]。这其中除了确定可以排除的6次之外[32],剩余提及铜版1次、锌版3次,未提何种版材1次。如果排除掉鲁迅可能漏记制版的假设,那么《潮论》中译本封面配图的制版时间,极有可能就是1928年4月5日所制锌版十三块[33]、1929年4月16日寄给李小峰锌版两块[34]、1929年11月26日往小林制版所取铜版[35]这三次中的某一次。由于《潮论》单行本出版之前,其插图连载至1929年4月1日第三卷第六期才截止,这一时间恰好与鲁迅4月16日寄给李小峰锌版两块的时间相吻合。此外,铜版与锌版虽然皆为凹版版画,且二者印制效果接近,但因锌版廉价,显然成本更加便宜,符合鲁迅希望以较低的出版成本普及西洋美术史的初衷。故本文认为:该中译本封面配图更有可能是以锌版制成,制版时间很可能是1929年4月。

此外,据鲁迅日记可知,1929年4月《小约翰》第三版封面的印刷过程,是将封面插图和封面文字各制成一块锌板,由两块锌板分印而成[36]。而同为1929年出版的《潮论》中译本,其封面配图设色为棕黄,而文字皆为普蓝色,该书封面同样适合两版分印,且恰好吻合1929年4月16日鲁迅寄给李小峰“锌版两块”的记录。故关于该封面的印刷,虽目前难以排除独版印制的可能,但本文更倾向于认为该中译本封面是以一文一图两版分印而成。

四、结语

1929年《潮论》中译本重校印行时,在其平装本封面上所增加的配图,不啻为一份更直接可靠的视觉证据材料,也是进一步探讨鲁迅相关问题的基石。但该封面配图所用图像母本,却绝非学界所一直认为的米勒作品《播种者》。

本文通过对该封面配图的构图元素、人物造型、笔触细节、以及工具材料等方面的分析,考证出该封面配图的图像母本实为1888年7月18日梵·高以芦苇笔蘸墨所绘的《播种者》纸本素描稿。该素描稿的印刷品图像最早出现于1893年法文版梵·高通信集,后曾于1904年译成德文再版。鲁迅正是在1912年8月16日邮购到了该通信集,从而获得了印制《潮论》中译本封面配图的图像来源。至于1929年印制《潮论》中译本封面时所采用的具体图版,是否直接取自鲁迅1912年所购通信集这一本藏书尚需谨慎对待(毕竟该通信集在1920年代末尚能买到),且难以排除另从其它渠道获得梵·高该素描稿印刷品的可能。

关于该封面配图的印制技术,本文据笔触分析并结合相关文献的耙梳,认为该封面最可能是采用凹版印制,媒材多为锌版,但不排除珂罗版印制的可能。具体印制方法有可能是以两块锌板将封面图、文分印而成,其制版时间很可能是1929年4月16日鲁迅寄给李小峰两块锌版之前不久。至于该图制版时是由他人代劳,抑或鲁迅亲自[37]以硫酸纸描摹的手绘小稿交由制版厂制版,只能有待进一步研究。

以上结论不仅厘清了《潮论》中译本这一鲁迅“遗物”的部分基本史实,而且对于确定《潮论》中译本初版的具体时间、探讨梵·高等“后印象派”画家的作品图像在中国的传播与接受等方面,均具有重要意义。同时,这一研究也是探讨鲁迅书籍装帧设计理念的一把钥匙,是深入研究鲁迅如何将翻译文本、装帧设计、出版印刷等多重角色集于一身的切入点。

此外,鉴于《潮论》中译本封面的印刷效果,已经呈现出木刻版画的艺术感染力,鲁迅在1930年代推行的新兴木刻版画运动,或许早在此时就已在其心中埋下了“星星之火”。至于鲁迅为何选择梵·高《播种者》素描稿作为介绍西洋美术史书籍的封面配图,其原因到底是与鲁迅本人对梵·高的接受有关,抑或是与20世纪20、30年代中国对米勒、梵·高作品中农民形象的解读相联系[38],仍有极大商榷余地,尚须另文探讨。

注释:

① 该书译稿最初连载于《北新》半月刊,译文内容自第二卷第五期(1928年1月1日)始,至同卷第二十三号(1928年11月22日)结束;插图则连载至第三卷第六期(1929年4月1日)止。故有“重校印行”一说。

② 该书日文原名为:《民族的色彩を主とする——近代美術史潮論》,于1927年东京大镫阁出版。作者板垣鹰穗(Itagaki Takaho,1894~1966),为日本美术史家、批评家。曾游学法国,以日文撰写西方美术史,在当时的日本及中国影响较大。二十世纪五十年代以后,转向建筑及文艺批评。

③ 民国时期以“风子”为笔名者不止一人,为此唐弢还曾于1935年专门撰写《名的纠纷》一文(唐弢自1933年起,即以“风子”为笔名)。此外,许广平曾于1926年发表过《风子是我的爱……》,以“风子”喻指鲁迅。据唐弢年谱显示,署名“风子”的《鲁迅书话拾零》一文即是唐弢所撰,本文亦持此观点。因该文未能收入《唐弢文集》十卷本,故为谨慎起见,正文中仍以该文的署名“风子”为作者。参见:唐弢:《名的纠纷》写于1935年。曾收入唐弢:《海天集》第一辑第十一册,上海:新钟书局,1936年,第100-103页。后收入:中国社会科学院文学研究所编:《唐弢纪念集》,社会科学文献出版社,1993年,第793页。陆建德:《再说唐弢笔名——风子》,《鲁迅研究月刊》,2014年04期。

④ 风子:《鲁迅书话拾零》,《动力文丛》,1948年第1期,第17页。

⑤ 鲁迅曾在1935年4月10日致曹聚仁信中说:“《集外集》付装订时,可否给我留十本不切边的。我是十年前的毛边党,至今脾气还没有改。”参见鲁迅:《致曹聚仁》,《鲁迅全集》,第十三卷(书信1934~1935),北京:人民文学出版社,2005年,第436页。

⑥ 《潮论》一书的日文初版印行于1927年,鲁迅中译本初版印行于1929年。由于两版书籍距今皆已历时近九十年,现存实物多有磨损、褪色和缺页现象。本文以保存状况较好的中央美术学院图书馆所藏1929年《潮论》初版平装本为主要样本,同时参考其它馆藏本及私人藏书,以期最大程度接近史实。(央美馆藏 《潮论》一书原为“勇刚”所有,系“勇刚”于1930年2月18日上午赴世界书局购得,后流入中国书店,1952年11月之后藏于中央美术学院图书馆。)特此说明。

⑦ 为避免混淆、及行文简明,本文除特别标注外,皆以“中译本”代指1929年上海北新书局重校印行的鲁迅译本《近代美术史潮论》初版平装毛边本。后文中,凡不适合以“中译本”指代者、或需要特别说明处,皆以“《潮论》”指代。特此说明。

⑧ 持此论断者人数众多,参见上海鲁迅纪念馆、中国美术家协会上海分会、上海人民美术出版社编:《鲁迅与书籍装帧》,上海:人民美术出版社,1981年,第80页。杨永德:《“东方的美”鲁迅书籍装帧简析》,《鲁迅研究月刊》,1997年09期;后收录于杨永德(编著):《鲁迅装帧系年》,北京:人民美术出版社,2001年,第308页。杨永德:《“民族性”与书籍装帧(上)——鲁迅书籍装帧“民族性”初探》,《鲁迅研究月刊》,1998年05期;后收录于杨永德(编著):《鲁迅装帧系年》,北京:人民美术出版社,2001年,第331页。李浩:《天物·思想·美化:鲁迅与书籍装帧艺术》,《上海鲁迅研究》,2004年00期。王锡荣(选编):《画者鲁迅》,上海文化出版社,2006年,第111页。沈文冲(编著):《中国百年毛边书刊知见录》,《毛边书情调》,石家庄:河北教育出版社,2006年,第188页。刘运峰(编著):《鲁迅书衣百影》,北京:人民文学出版社,2007年,第48页。周令飞(主编):《鲁迅的艺术世界》,江苏文艺出版社,2009年,第175页。高华:《鲁迅的书籍装帧艺术研究》,西北师范大学,硕士论文,2010年,第35页。武强:《鲁迅书籍装帧艺术研究》,信阳师范学院,硕士论文,2013年,第12页。萧振鸣:《鲁迅的书法艺术》,桂林:漓江出版社,2014年,第137页。

⑨ 该书附录的文字说明中,对于鲁迅译《近代美术史潮论》一书的封面标注为:“一九二九年上海北新书局重校印行。鲁迅以米勒的《播种》图为装饰。毛边本。20.3×16.5厘米。另有布面精装本一种”。参见上海鲁迅纪念馆、中国美术家协会上海分会、上海人民美术出版社编:《鲁迅与书籍装帧》,上海:人民美术出版社,1981年,第80页。

⑩ 米勒并非只有这一幅名为《播种者》的作品,但均为草稿。另有两幅分别作于1850年和1865年的粉彩蜡笔画,都是小幅纸本作品,而且其构图与鲁迅版中译本封面配图也并不相同。

[11] 人物胸前的布袋悬挂于右肩这一点,与米勒作品中挂于左肩的情况大不相同,也有别于梵·高其它几幅同名作品。

[12] 因该素描图原件曾出现在提奥(Theo van Gogh)儿子手中,故有此推测。

[13] 因该素描稿尺寸为25×31cm,而《潮论》中译本封面配图尺寸为7.5×9.9cm,倘若按照画幅尺寸缩放,二者无法完全吻合,且即使画幅尺寸一致时(画的长度一致,或宽度一致)内部笔触亦无法对应。但是当抛开尺寸大小,仅关注于画内笔触大小一致时,却能够极好的对应所有笔触。造成这一现象的原因,很可能是与图像复制的技术及材质有关。笔者曾以硫酸纸蒙在该素描稿印刷品上描摹,当一部分一部分转印的时候,就会发生类似的位移现象。

[14] 埃米尔·伯纳德(Émile Bernard,1868~1941),法国后印象派画家、作家。1887年伯纳德与梵·高结识,二人互换作品,常有信件交流。

[15] Vincent van Gogh,Vincent van Gogh:Briefe an seinen Bruder, Mercure de France VII/40,April 1893, P324-330.reprinted in: Lettres &Recueil (1911), P45-52.

[16] Vincent van Gogh,Vincent van Gogh:Briefe an seinen Bruder,( Margarethe Mauthner,Trans.)Bruno Cassirer in Kunst und Künstler, Berlin,June 1904.

[17] 事实上,身兼译者、作者等多重身份的鲁迅即使邀请别人设计封面,也仅仅是请别人“作书面”而已,往往还会加上一些自己的意见和要求。比如:1926年10月29日,鲁迅致陶元庆信:“可否给我做一个书面?我的意思是只要和‘坟’的意义绝无关系的装饰就好。字是这样写……请你组织进去或另用铅字排印均可。”而对于书籍的整体装帧——包括开本、排版、所用纸张、是否毛边、字体颜色等等——鲁迅都常常会给出细致的明确要求、甚至亲自操刀设计。在鲁迅致许钦文、李霁野、李小峰等人的书信中,留下了大量关于书籍印刷的细节要求。如:1925年9月30日“致许钦文信”、1931年8月8日致李小峰信等,此处不再一一列举。1928年,鲁迅在邀请陶元庆设计《朝花夕拾》封面的同时,又亲手绘制该书的扉页版样也是一例。参见 《鲁迅全集》(编年版)第14卷(1928),北京:人民文学出版社,2014年,第122页。杨永德(编著):《鲁迅装帧系年》,北京:人民美术出版社,2001年,第284-291页。

[18] 鲁迅:《鲁迅日记》,《鲁迅全集》(编年版)第15卷(日记1912~1926),北京:人民文学出版社,2014年,第16页。

[19] 据1933年10月30日鲁迅致日本的山本初枝信中所言:“我想读的却是德译本,增田君曾代我从丸善到旧书店都寻遍了,终于没找到。于是他寄来法文本一册,我却看不懂。”参见鲁迅:《致山本初枝》,《鲁迅全集》(编年版)第14卷,北京:人民文学出版社,2014年,第265页。

[20] 据鲁迅日记所录,1923年7月19日鲁迅得到其二弟周作人书信,兄弟二人失和。7月26日鲁迅开始看房准备搬家,并“收拾书籍入箱”,等到7月30日已经将“书籍、法帖等大小十二箱寄存教育部”。8月2日即“携妇迁居砖塔胡同六十一号”。参见鲁迅:《鲁迅日记》,《鲁迅全集》(编年版)第15卷(日记1912~1926),北京:人民文学出版社,2014年,第475-477页。

[21] 据鲁迅日记所录,1924年6月11日“下午往八道湾宅(笔者注:鲁迅兄弟失和之前所住家宅,二人失和后鲁迅搬走,八道湾宅由其二弟周作人一家居住)取书及什器……,然终取书、器而出。”参见鲁迅:《鲁迅日记》,《鲁迅全集》(编年版)第15卷(日记1912~1926),北京:人民文学出版社,2014年,第516页。

[22] 由于笔者目力所及有限,故难以排除该图其它母本的可能,比如当时欧洲出版的文学性书籍中所附插图,也有相当数量版画存在。

[23] 1912年11月23日鲁迅又买到了“J.Meier——Graeve :《Vincent van Gogh》一册”。该版本《鲁迅全集》中所录作者为“Graeve”,但实际应为“Graefe”,此处系笔误。但由于笔者尚难以得见鲁迅日记原件,故该问题目前仅能勘误《鲁迅全集》该文本,但无法确定到底是鲁迅日记原稿中该笔误即已存在,抑或编纂时笔误。参见鲁迅:《鲁迅日记》,《鲁迅全集》(编年版)第15卷(日记1912~1926),北京:人民文学出版社,2014年,第31页。

[24] 崔云伟对此做过专门统计,笔者经核对《鲁迅日记》及其书账后,亦支持此说。参见崔云伟:《鲁迅与西方表现主义美术》,山东师范大学,博士论文,2006年,第15页。

[25] 据鲁迅日记可知,1930年10月19日得诗荃寄《文森特·梵·高画帖》;1931年4月11日去内山书店购得《梵·高画集》,7月25日从丸善书店寄来《Vincent van Gogh》;1933年5月8日、7月8日、9月13日、10月6日分别去内山书店购买《Van Gogh大画集》(一)(二)(三)(四)各一本。参见鲁迅:《鲁迅日记》,《鲁迅全集》(编年版)第16卷(日记1927~1936),北京:人民文学出版社,2014年,第216-422页。

[26] 据鲁迅日记可知,鲁迅是1912年8月16日收到V.van Gogh:《Briefe》一书的,但早在同年7月11日的日记中,就曾记录:“收小包一,内 P.Gauguin :《Noa Noa》、W.Wundt:《Einführung in die Psychologie》各一册,六月二十七日绍兴发。夜读皋庚所著书,以为甚美;此外典籍之涉及印象宗者,亦渴欲见之”。说明早在收到梵·高通信集之前,鲁迅就已经对西洋美术史流派,尤其是高更等画家“渴欲见之”了。参见鲁迅:《鲁迅日记》,《鲁迅全集》(编年版)第15卷(日记1912~1926),北京:人民文学出版社,2014年,第10、16页。

[27] 李荣明先生明确认为绘图所用工具为笔,但由于只能看到印刷成书的最终结果,而无法看到原版,故无法确定笔的性质及种类。但李荣明先生赞同笔者上文对于梵·高素描稿中芦苇笔笔触的分析,并倾向于原稿是以芦苇笔绘制的结论。

[28] 其制作的具体技法也不排除采用“糖水脱胶腐蚀技法”的可能。

[29] 鲁迅:《致李霁野》,《鲁迅全集》(编年版)第12卷(书信1927~1933),北京:人民文学出版社,2014年,第123页。

[30] 该文以公开信的方式发表于《北新》半月刊,鲁迅在该文中坚称:以当时国内的印刷条件,想要“领略艺术的美妙”是很难做到的。参见:鲁迅:《致<近代美术史潮论>的读者诸君》,《北新》半月刊,第三卷第五号“通讯”栏(原无标题),1929年3月1日。后收录于 《鲁迅全集》编年版,第6卷(1929~1932),人民文学出版社,2014年,第19-24页。

[31] 据鲁迅日记所录:1928年3月21日“午后同广平往祥丰里制版所”,3月26日“晚往印刷所取所制图版”,3月30日“午后同广平往制版所”,4月5日“午后往印版所取所制版共十三块”,4月11日“往制版所取锌版,共泉十五。”,10月14日“午后寄小峰信并铜版五块。”,11月17日“寄小峰信并图板三块”;1929年4月16日“下午托真吾寄小峰信并稿两种,锌版两块。”4月18日“下午寄李霁野锌版三块”,4月20日鲁迅在信中提及“已于前日将锌版三块,托周建人寄回,请照原底在北京印,附上样张一枚”,11月26日“下午往小林制版所取铜版”。参见鲁迅:《鲁迅日记》,《鲁迅全集》(编年版)第16卷(1929~1932),北京:人民文学出版社,2014年,第74-160页。

[32] 这6次分别是:1928年3月21日“午后同广平往祥丰里制版所”(注:很可能是为《奔流》创刊号插图而去 ),1928年3月26日“晚往印刷所取所制图版”(此次是取21日所制之版),1928年10月14日“午后寄小峰信并铜版五块。”(注:该五块铜版“即《奔流》月刊第一卷第五本所刊关于惠特曼书画物种插图的铜版”)1928年11月17日“寄小峰信并图板三块”(注:即印入《奔流》第一卷第六本的《跳蚤》《坦波林之歌》《儿童的将来》三文的插图铜版);1929年4月18日“下午寄李霁野锌版三块”(注:此锌版是为《朝花夕拾》封面所制,封面图系陶元庆绘);1929年4月20日鲁迅在信中提及“已于前日将锌版三块,托周建人寄回,请照原底在北京印,附上样张一枚”(注:此为论及18日之事)。参见鲁迅:《鲁迅日记》,《鲁迅全集》(编年版)第16卷(1929~1932),北京:人民文学出版社,2014年,第74-132页。

[33] 据鲁迅日记所录:1928年4月5日“午后往印版所取所制版共十三块”,4月11日“往制版所取锌版,共泉十五。”参见鲁迅:《鲁迅日记》,《鲁迅全集》(编年版)第16卷(1929~1932),北京:人民文学出版社,2014年,第77页。

[34] 据鲁迅日记所录:1929年4月16日“下午托真吾寄小峰信并稿两种,锌版两块。”参见鲁迅:《鲁迅日记》,《鲁迅全集》(编年版)第16卷(1929~1932),北京:人民文学出版社,2014年,第130页。

[35] 据鲁迅日记所录:1929年11月26日“下午往小林制版所取铜版”。参见鲁迅:《鲁迅日记》,《鲁迅全集》(编年版)第16卷(1929~1932),北京:人民文学出版社,2014年,第160页。

[36] 1929年4月20日“致李霁野”信:“《小约翰》封面样张,今寄上,我想可作锌板两块,一画一字,底下的一行,只要用铅字排印就可以了。纸用白的,画淡黑色,字深黑。”参见鲁迅:《致李霁野》,《鲁迅全集》(编年版)第12卷(书信1927~1933),北京:人民文学出版社,2014年,第161页。

[37]“为了翻译介绍外国新文学艺术,鲁迅大量积累有关资料,还亲自描绘了各种图案,以便设计书刊封面时参考。”参见杨永德编著:《鲁迅装帧系年》,北京:人民美术出版社,2001年,第55页。

[38] 鲁迅所译《潮论》第七章中有不少论及米勒的文字,板垣氏将米勒视为“农民的同情者的密莱……,都是当时的最为代表底的农民画家,而他们自己的生活,也都是亲近田园,为农民的好友的。”这些论断,鲁迅的接受程度如何、又是否足以影响鲁迅的思想和著述,尚需要更加深入、广泛的探讨。参见(日)板垣鷹穗:《民族的色彩を主とする——近代美術史潮論》,東亰:大鐙閣,1927年,第143页。(日)板垣鹰穗著:《近代美术史潮论》,鲁迅译,上海:北新书局,1929年,第120页。