人文·精神·叙事:协同构建历史城镇景观的可读性框架

2019-01-08朱基佛利哈纳菲

赵 龙 朱基佛利·哈纳菲

历史城镇有两个基本特征:第一,以建筑和城镇基础设施为代表的环境资本;第二,它们所代表的社会文化价值及其营造的地方感、社区归属感和社会凝聚力。①历史城镇景观涵盖城镇当中的历史地段、历史街道、历史建筑群落和社群生活情景。目前,对历史城镇景观遗产的可靠分析和评估必然涉及到对遗产地文化的解读和挖掘,通过物质实体的研究折射出地方文化,以强化历史城镇景观“分层”和“延续”的内涵。历史城镇景观解读需要解决三个横向层面的问题,这是一个价值判断的过程,即人文、精神和故事,具体表现在感受什么文化、体现什么精神和讲述什么故事。如果把人文、精神和叙事做精细化的考量,可着眼于文化分层、地方精神和景观叙事三个方面。作为遗产保护的先行研究,这三个方面正是本文分析的重点。

本研究从人文、精神和叙事的视角,运用人文地理学研究方法,以文化研究为取向,面向历史城镇景观本身,从文化分层、地方精神和景观叙事三个方面对城镇景观遗产进行解读,这三个层面是协同构建历史城镇景观可读性框架的主要支柱,也是衡量历史城镇“遗产价值”的重要指标。通过文化分层、地方精神和景观叙事的分析,探讨历史城镇景观可读性框架的建构,以便在遗产保护过程中突出人文特色,深挖地方精神,讲好历史故事。透过该可读性框架,强化历史城镇景观的地方感、年代感和乡土性,对进一步认识和维护城镇景观遗产价值并制定可持续发展策略具有重要的现实意义。

一、历史城镇景观的文化分层

1、历史城镇景观的文化层积机制与社会阶层差异

在历史城镇景观中,文化在层积机制的作用下以不同等级的结构方式层层叠加,城镇地表的人文现象伴随文化分层机制而不断发展,“通过保存的物质事实,一层叠一层,过去的时光将自己留存在城镇中。”②历史城镇景观文化分层机制有两个方面的含义:第一,继承与保护不同时期形成的城镇景观,在此基础上形成新的、与前时代相同或相似的城镇景观,形成文化的纵向叠加;第二,改造、破坏或毁损原有城镇景观,在建造活动中增加新的内容和形式,从而体现不同时期社会文化的意涵,形成横向叠加。在整体上,自身持续的同一性和独特性让地方变得与众不同。

文化生产在推动城镇文化的发展同时也催生文化分层现象的产生,历史城镇景观的文化分层源自文化生产的过程。“历史城镇的文化往往与特定社会阶层联系在一起,对文化的评价不能脱离社会阶层的秩序”③,以往文化分层的分析缺乏社会阶层差异的考量,与之相对应的城镇景观是值得细化的方向。“社会阶层与文化取向联系在一起,从空间差异分析中得出的社会群体阶层以进一步分析当地文化”④,特定的社会阶层开展特定的文化活动,城镇建筑与景观的营造和市镇环境创设也受此影响。形成于封建社会的历史城镇,由于社会阶层森严,文化形成了等级化明显的阶层差异,不同阶层所属的物质和社会资源数量在城镇中不尽相同,不同的部门、社会阶层都可以有自己的价值信仰和生活模式,文化因此不断扩散化并呈现多元的特征。⑤封建社会上层阶级影响城镇中的各种系统,包括教育系统并建立自己的文化作为主导、正统,通过这种方式,上层阶级的文化成为主流文化。

越是历史悠久的城镇,文化等级结构表现得越明显,历史城镇景观中的衙门官署、寺观教堂、商号作坊、宗祠家庙、牌坊亭幢、文教建筑、宅第民居等涵盖从士大夫到普罗大众,从官僚、商人到草根各个社会阶层,不同阶层对应不同的文化,建筑的功能与等级、精神象征价值均表现出所属阶层文化的高度契合性,代表社会不同阶层的诉求和价值观。值得注意的是,社会阶层又保持了一定程度的流动性,打破了文化的阶层桎梏。“当民众开展文化活动,不仅存在有高级文化而且还有中间文化和大众文化”⑥,城镇中任何特定阶层中并没有将某些文化活动排除在外而是包容性地集合在一起。

2、动态进程中历史城镇景观的文化生产与文化分层

地方文化是“变迁的文化”。马克思指出“人类的物质生产、精神(知识、思想、理论、观念等)生产、个人生命的生产和再生产,是人类生存和发展的基本形式、普遍形式”⑦,动态进程中的文化生产渗透于这三项基本形式之中,“任何认知对象只要进入人的实践活动,便具有了一定的文化意义。”⑧人类选址建立城镇物质环境、发展社会关系、组织生活活动,文化生产与文化分层开始了代谢的过程。在漫长的人类社会发展史中,“变迁大多是出于社会内部改革和自我调适的需要而展开的”⑨“这种文化适应是社会内部协调的产物,涉及了认知体系、传统知识、行业组织以及政治决策等复杂的变项,以及种种决策对将来社会产生的影响。”⑩文化在不同时期内不断变迁并与社会文化结构密切相关,变迁中的文化不断吐故纳新这是必然趋势,但对于强调真实性的文化景观遗产而言却是一把双刃剑,如同时代进步背景下城镇生计活动丧失所导致的居住文化丧失一样,得到了城镇现代商业活动的同时也冲淡稀释了城镇的传统文化本色。同样基于历史上某些思想所建立起的价值观也会随着地方文化的变迁而崩塌瓦解,与之相关的城镇景观变得模糊、无法解读和被理解,这是长期以来在文化系统中“去多样性”(de-diversify)的结果。比如,城镇景观中的城隍庙、孔庙、家训、碑铭、风水、石坊、拱桥、鼓楼、祠堂等等,也许物质实体仍旧残存,但文化意义趋于模糊,即使生活在文化中的个体也无法准确解读。当历史城镇中的某些文化被贴上“封建残留”“迷信愚昧”“思想束缚”的标签,个体无法以同理心来感知那个时代的地方精神内核、文化取向、哲学立意,文化在变迁中必然会出现丧失、断层、不包容的趋向。一旦用这种观点审视城镇的过去,那么个体在思考社群及其文化变迁、社会发展的互动和平衡过程中,容易缺乏基于演化适应而得出的逻辑。

城镇景观是“演化的景观”。“文化群组对自然景观产生作用形成文化景观,文化是动因、自然区域是媒介而文化景观是结果。”[11]当时间作用于空间、不同历史时期的文化变迁驱动城镇景观经历不同的发展阶段,城镇景观因此需要因应社会结构的变迁与文化多样性的发展,不断演化以体现新的社会文化,展现新的风貌和寻求新的发展动能。历史洪流印证了历史城镇景观的不断演化,新景观主导下的城镇风貌逐步将旧景观“代谢”、封存或冻结在城镇空间中,这个过程是不断新旧交织、重叠积累的序列性过程且直接地将历史文化、城镇发展与集体记忆留存在城镇风景之中。历史城镇中,社群活动长期影响景观的格局和过程,在自然条件下通过社会自身的知识体系在水平尺度和垂直尺度上创造城镇空间形象,城镇景观在内部因素的驱动下建构物质实体并赋予象征寓意,在景观演化中不断实现文化的融合和超越。

文化要素在时空交织过程中呈现显性与隐性的特质。场所包容空间与时间,空间需要来自不同历史时期内的社会实践的物质支持才能与时间融为一体;“当与时间并存的物质实践催生空间与物质的结合,空间才能被感知。”[12]一方面,物质形态的城镇空间、城镇建筑、持续性的土地利用方式和生存地域空间结构,形成层积机制并催生层积现象,以固定的形态存在于城镇当中,这是显性的特质。“城镇中建筑要素和构成材料包含特定风格和时期的真实肌理”[13]“形状、感受和地方肌理提供了对过程、结果、空间和形成历史的理解。”[14]段义孚把建筑当做理解现实的关键,“建筑是一项复杂的活动,一旦达成,建筑形式就是一个人类的环境,建筑环境像语言一样,有定义和提升情感的力量,它可以强化和增加人的意识。”[15]另一方面,政治、经济、法律、道德和宗教作用下的制度环境、社会生活结构、社群生活场景、集体记忆、共同生活经验与生活模式构成了相对稳定的隐性特质,形成文化共性,与显性特质相互渗透且彼此和谐,为显性特质提供存在的依据和理由。

3、对历史城镇景观文化分层的把握

历史城镇景观作为一个文化系统,构成该文化系统的若干个子系统(文化层)或多或少、或轻或重、直接间接地对物质环境施加影响,因此对文化分层的把握能深入理解历史城镇景观的地方特征和演化过程,避免文脉可识别性的缺失。把握历史城镇景观的文化分层基于三个方面的考量:

第一,厘清历史城镇景观文化系统的内生层次与外在层次。长久以来,历史城镇是行政、军事、商业、文化、产业和人口的集中区域,封建社会在以自然经济为基础的城镇,自给经济型态(包括生产方式、生产工具、生产技术及人口特征)催生社会文化型态(含社会结构、文化内涵、思想传统及历史经验)[16]。在历史城镇景观中,这种过程一方面体现在当地的政策规制、伦理道德、社会秩序、产业技术和社群生活经验中;另一方面体现在城镇边界、城镇内部结构(街道、地块、功能、聚合)、土地利用方式、营造方式与筑屋风格、人口集聚、文化与生产实践等方面,这是构成其文化系统的内生层次。

同时,城镇也不是一个封闭的地理空间,跨地域、跨种族、跨文化的互动交流与融合一直贯穿城镇的成长、繁荣、衰败全过程。历史城镇景观吸收、包容外来文化的现象,构成其文化分层的外在层次,结果就是景观中出现代表外来文化的符号特征。外在层次属于亚文化的范畴,亚文化源于族群文化的细分,由社会因素组成,如阶级社会地位、种族背景、地域、宗教关系等。[17]对于亚文化群体的承担者来说,文化项目不仅仅是“商品”,通过文化行为,我们赋予“商品”以意义,并创造亚文化群体内共享的象征性结构,“创建符号结构的过程是历史活动,它直接或间接地继承了当前存在的亚文化群体中的价值和意义。”[18]

不同地域的城镇,其内生层次与外在层次的平衡关系不尽相同,处于交叉排列、此消彼长的状态。内生层次在内陆地区城镇中的主导性比较明显,城镇景观中的构成要素以本土文化的衍生物为主,在此基础上凸显地区特点,例如山西省的汾城镇,城镇景观中的鼓楼、城隍庙、文庙、砖塔、县衙大堂、关帝庙、社稷庙、洪济桥、城墙等要素凸显出强烈的本土色彩。此外,安徽古镇、江南古镇、川渝古镇在内生层次的主导性作用下既凸显本土色彩又不失地方的可识别性。在对外交流比较活跃的闽粤地区,外来文化在部分城镇景观中起到主导性的作用,但文化内核仍旧是本土文化,外来文化只是在某个历史时期被放大并以片段性的方式吸收到城镇建设过程中。例如,闽南地区的泉州中山路、漳州古城(图1)、厦门中山路等,街区内的教堂、沿街的南洋骑楼建筑、建筑立面的欧式装饰元素、伊斯兰装饰元素等都彰显出外来文化在当地的影响力,而南洋骑楼建筑之所以成为漳州古城的主要景观风貌只不过是因为在历史的某个时期被人为地通过政治力量放大而已,并不能取代地方的核心文化,内生层次和外生层次仍交叉排列在城镇景观中。

图1:闽南地区漳州历史街区内香港路(南市街)具有精神象征功能的明清石坊和商住一体的民国骑楼建筑形成历史城镇景观的文化分层现象(图片来源:作者拍摄)

第二,把握文化子系统的演变与叠加过程。任何一个文化子系统遵循着产生、发展、延续、衰退、消亡的演变与叠加过程。在文化子系统内部,当旧文化失去了存在的社会环境就会走向日趋衰落并最终留下痕迹,新文化层覆盖旧文化层,新文化产生影响并在未来创造文化意义上的价值。文化子系统的演变与叠加必然要通过物质与非物质形态在历史城镇景观中彰显出来,满足社会、政治、经济和宗教的需要。城镇景观提供了不同文化层得以展示和延续的平台,各种文化层以文化共生的状态存在并产生影响,因此通过历史城镇景观可以将文化子系统的演变与叠加过程概括和勾勒出来。

第三,在文化分层的分析中定位历史城镇景观的文化自我。时空状态下城镇的发展具有“不均衡性,但同时也具有内在的稳定性”[19],地方文化在其中有很强的惯性力量,稳定而且持续性强。理想状态下,如亚瑟·洛夫乔伊(Lovejoy, A.O.)所言:“舞台布景(在不同的时间和地点)确实改变了,演员们也在改变他们的服饰和外表;但他们的内心活动却都是源于人类相同的欲望和热情,并在王国和人的无穷变化中产生其影响。”[20]历史城镇景观在发展过程中经历不断重塑文化自我的过程,重塑文化自我使地方文化的自我转型获得正当性,进而从历史中某个阶段开始将地方文化逐渐趋于定型。

二、历史城镇景观的地方精神

1、城镇空间中的物质实体承载地方精神

地方精神是一种场所感受。“地方精神的产生源于对当地风俗和特定场所的特殊性的自豪,或者对一个地方的认同感和归属感”[21],是人的情感与所处环境相互作用而产生的一种反应,反映出人与环境、地方之间的情感联系。通常,基于物质实体的文脉和地方精神是诱发共鸣的主要来源,比如“原风景是以孩子时代的体验为基础产生的故事,在那个故事的场合产生的故事,被认为是自我身份、场所身份的表现”[22][23]。地方精神通过“原乡风景”“故土之恋”“怀旧流年”“乡愁未了”“烟雨沧桑”等语汇表达出人、地的情感连结,这是情感因素诱发的同时伴随着景观回忆的结果。历史城镇景观正是利用空间中的显著特征与历史本身产生契合,维护和诠释那些与特定的建筑及景观有着深刻关联的历史,以求从现存的物质实体中唤起更大的情感共鸣,那些与历史事件相关联的物质实体增加了历史记载的可信性,帮助体验者获得全方位的感知,促进当代及未来的人们对过去历史叙述的理解和感悟,产生情感意义上的互动。

地方精神的发展过程中保存了生活的真实性。[24]地方精神是动态的,随着时间的推移,城镇的物理和象征性属性会发生变化,地方精神随之在不同时代发生微妙的改变以因应新的发展态势。城镇当中社群生活经验加深了对地方精神的描摹和刻画,在城镇的成长过程中为了使生存经济的机制顺利运作,不同的社会文化会设计并演发出不同的教化内容与方式,以使社会成员及早养成有效适应社会之生存经济型态(如采集经济、畜牧经济、农业经济及工商经济)所需要的思想观念、动机需求、态度价值(观)、气质性格及行为模式,[25]这些要素体现在社群生活情境当中,对地方精神的塑造起到关键而且直接的作用。与此同时,它强化了生活的真实性,能够唤起居民的归属感和幸福感,并伴随着地方精神的侵蚀而使当地的生活质量受到影响。挪威建筑理论家诺伯格·舒尔茨(Norberg-Schulz, C.)曾在著作中引述英国作家赫伯特·劳伦斯(Lawrence, D.H.)对地方精神所作的描述:“如果你想慢慢地了解欧洲的话,尝一尝酒、乳酪和各个乡村的特性,你将开始体认到任何文化的重要决定因素终究还是精神。”[26]

地方精神形塑人的认知、情感和行为。在历史城镇景观中,人通过外部感知符号来理解现实世界的内部,这些符号指向非可见的“心理现实”,在这种情况下,乔纳森·史密斯(Smith, J.M.)将景观解读为“无意识的自传”(unwitting autobiography)[27],它以可见的形式反映出人的审美、价值、渴望甚至是恐惧,这是复杂的文化心理活动。一方面,城镇建筑与环境的某些特质与生活其中的社会群体产生关联,活跃在城镇空间中的社会群体会产生地方精神,并结合物质属性和象征属性将原本概念化、抽象化的地方精神做具体化、形象化的处理以此强化地方精神在认知、情感和行为方面形塑的能力,将地域认同置于自我认同的范畴之内;另一方面,社群在从事历史城镇的文化传统活动中,自觉或不自觉地加深着对地方精神的理解和认识,在其基础上形成特定的文化心理并进一步对个体的认知、情感和行为产生影响。

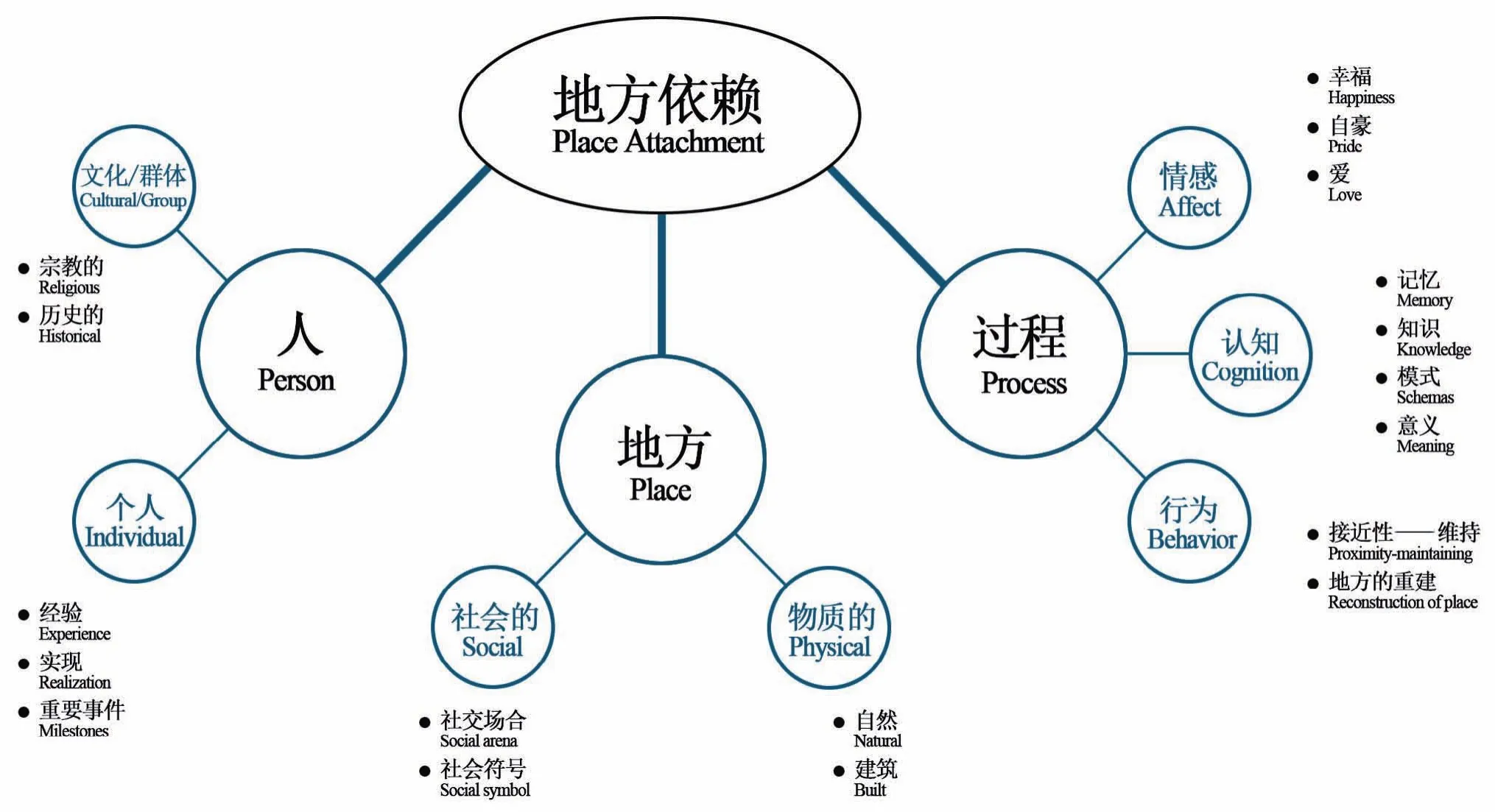

在历史城镇中,地方精神形塑人的认知、情感和行为的一项结果就是使社会群体产生地方依赖。地方依赖是一个多维的概念,在利拉·斯坎内尔和罗伯特·吉福德(Scannell, L.& Gifford, R.)的地方依赖三方组织框架中“人——地方——过程”[28]构成地方依赖的三个主要部分(图2)。首先,个人和群体层面。个人层面涉及个人与地方的联系,对环境的地方依赖能够唤起个人的回忆,有助于形成稳定的自我意识。个人经验(觉悟、重要事件、个人成长经历)使地方变得有意义;在群体层面,依赖由成员之间共享的地方象征意义构成,群体框架下的地方依赖体现在不同文化、性别和宗教中,依赖被描述为一种群体过程,在这个过程中,群体会依附在他们实践的地方并保存他们的文化,文化通过共同的历史经验、价值观和象征符号将成员与地方连结在一起。其次,地方依赖的过程维度涉及到个人和群体在环境中发生的心理互动,涵盖情感、认知和行为。第三,地方依赖最重要的维度就是地方本身,通常分为社会和物质场所的依赖,并表现在家庭、社区以及城市三个空间层面。社会方面,人们依附于那些能够促进社会关系和群体认同的地方;物质方面,人与地方的互动受密度、邻近度、设施布局及其他社交场所存在的影响,这种依赖指向生活在这个地方的人并被认为是以社会为基础的地方纽带。

图2:理解地方依赖的三方组织框架(图片来源:Scannell, L.& Gifford, R., 2010)

2、地方精神的汲取与延续

首先,从地方历史与宗教信仰中挖掘地方精神,而不仅仅是物质实体。历史在界定地方精神方面的重要性显而易见,一方面,地方精神可以凭借历史城镇景观的物质特征和象征属性来解释;另一方面,地方精神可以凭借叙述、量化属性(qualitative attributes)来“概念化”地表现出来。[29]地方结构的改变并不会引起地方精神的消失,因此城镇中的物质实体并不是与过去连结的唯一通道,城镇地方历史仍旧保持着重要的作用,但是目前遗产保护中对历史城镇的物质实体的注重几乎超过了对地方历史的关注,认为这是恢复过去的主要方式。深藏在历史中的地方精神远比通过建筑遗产修复得到的地方精神全面和详实,但凡历史城镇,在其发展的不同时期均有郡县府志、文学戏剧作品的相关记载,当地方政治、经济、文化不断层积在城镇当中,也为地方精神的解读打开了窗口。

此外,宗教和祭祀将地方的精神意义提升到神圣的地位,圣城、教堂、寺庙、神社、墓地等地方都是宗教和祭祀的核心,地方所产生的精神意义在信徒、民众之间共享,这些地方使崇拜者更能接近他们的神灵并与之对话,而对这些地方的崇敬和保护反映了民众的文化忠诚。以尼泊尔首都加德满都谷地(Kathmandu Valley)的巴克塔普尔(Bhaktapur)为例(图3),在1979年被联合国教科文组织列为世界遗产地,在这个印度教主导的地区,依据宗教的宇宙观进行城镇布局,地方精神隐匿于城镇形态之中,历史城镇中的食物、人、舞蹈、街道、市场、寺庙、神殿、池塘、水井、公共休息室、住宅群、商店和皇宫建构起折射地方精神的物质环境,地方精神为城镇空间赋予了神圣的意义和秩序,城镇空间又为巴克塔普尔的舒适、慢节奏的生活提供了神圣的意义和秩序,成为“一个激发灵感的地方,也是一个宁静、永恒、温馨的地方”。卡皮拉·席尔瓦(Silva, K.D.)将巴克塔普尔的地方精神概括为:“神圣感”“社区意识”“历史感”和“宁静感”,认为这四个维度源于当地的历史、实体特征以及象征属性(建筑与自然、真实与想象),这四个维度紧密相互交织、相互补充,共同定义了巴克塔普尔的地方精神。[30]

其次,在真实性与完整性保护框架内注重人地情感与精神沟通。在真实性与完整性保护框架下,城镇景观空间能够促进人地情感与精神沟通的媒介表现在自然(空气、光照、风、降水、干湿度、河流、海洋)、人文(历史、宗教、建筑、文学作品、纪实)和个体感知(气味、声音、触觉、心理活动、血缘关系、社会等级)方面。民众生活在城镇中的同时也将自己与环境特性结合在一起产生情感与精神的连结,在这个综合感应的过程中,对地方的定向感和认同感成为自我身份的一部分并伴随新的精神结构的出现,这种情感、精神沟通是个体基于文化认知和生活经验的有选择性的感知而非完全复制,个体之间存在差异性,但是群体之中又有共性。

第三,历史城镇景观集体记忆的构建。“记忆拓宽了时间的跨度,被回忆的过去可能是一种纯粹的建构、一种虚造、一种幻象,但它确实是一种被知觉和主观认为是真实的感知。”[31]集体记忆被视为个人记忆的集合体,通过人们之间的交流,融合起来并发展成为对其以建筑形式保存下来的文化的共同记述。[32]记忆的选择性、碎片化以及信息源的模糊性使历史城镇景观中的集体记忆趋于淡薄甚至异化,集体记忆与城镇景观的关联性不再是基于对社群生活经验、地方历史文化的理解之上,对象征性景观的重建是基于重构传统文化、地方精神、历史记忆基础之上的空间策略。因此,“不断变化生长的记忆取决于意识筛选、想象重构和媒介展现。”[33]一方面,权力阶级的塑造、大众媒体的传播、象征性空间的创建、历史演化发展的进程、商业经济利益的促使等外在驱动因素塑造并改变着记忆的内涵[34];另一方面,集体记忆的构建以社群生活经验为基准,强调基于群体情感的解读、延续和重构。集体记忆描绘过去的故事和时光并折射地方精神,进一步促成城市街廓的感官记忆、街景与巷生活的文化想象以及地方精神的延续。

图3:尼泊尔首都加德满都谷地的巴克塔普尔,印度教主导的历史城镇充满“神圣感”、“社区意识”、“历史感”和“宁静感”(图片来源:Open Access Resources)

三、历史城镇的景观叙事

1、景观叙事:寻找隐匿于历史城镇景观中的故事

在历史城镇中发掘更多故事性场域。历史城镇景观中每一座历史建筑、每一条青石板路、每一棵树以及穿过城镇的河流、河流上的渡桥都可以作为叙事的载体,都包含详实而生动的历史信息。通过一块耸立的石碑可以了解英雄背后的故事,一条城镇的街巷能够反映地区成长的历史,透过文化景观的窗口讲述历史岁月中封存已久的群体记忆。“民众之所以知道某个地方因为他们知道这个地方的故事,神话传说、仪式、文化景观和特色建筑都可作为叙事载体”[35],这种可陈述性与历史城镇的自然环境、社会环境、建设者所处的社会状况、与社群发展有关的具体现实相关联。像西方历史城镇景观当中的图腾、名人肖像、雕塑、纪念碑以及存在于宗教国家中悠久的朝拜圣地、神坛、圣河,这些看似普通的、日常的地方景观或故事性场域其背后的叙事都有助于增进大众对遗产地的文化解读。

在历史城镇中寻找不同文化层的故事。如迪肯大学威廉·洛根(Logan, W.S.)教授在《消失的“亚洲”城市:在全球化的世界中保护亚洲的城市遗产》一书中所言“文化分层是大多亚洲城市普遍的特征,他们讲述社会和城市进化过程中重要时期的故事”[36]。历史城镇景观的文化分层从不同层面、角度丰富了景观叙事的内涵,“景观叙事将景观视为一个可以阅读的文本,诸多物质特征构成文本的语法结构,从而为景观注入叙事的元素使之成为讲故事的载体。”[37]历史城镇景观既营造了故事的背景,也充当故事的角色和载体,当地方具备了以故事为基础的存在理由,景观便具有了“讲述故事”的力量。[38]城镇不同时期文化层包含的故事文本与载体以时间顺序或时间节点的组织方式展示出来,通过叙事来解释场所发生的事件和过程。不同文化层提供故事的情节内容和戏剧冲突,故事性场域提供故事发生、铺陈的场所,而城镇空间尺度则成为故事的界限和剧本的范围。

2、景观叙事借由文化敏感性凸显地方特征、强调地方价值

文化敏感性表现为在不同的文化面前始终意识到文化多元的存在;表现在对文化主体的尊重以及从文化主体的角度来看待问题,使对问题的解释符合文化的逻辑和当地文化价值评判标准;文化敏感性在对待具体文化的态度上,不仅注重静态的文化及其具体表现形式而且要融入文化中所蕴含的思想、价值、意识、信仰。[39]对于历史城镇景观,文化的敏感性体现在原始意象(organic image)、诱导意象(induced image)[40][41]和复合意象(complex image)三个阶段,景观叙事贯穿在三个阶段之中。放置在地方场域,因地理环境不同而产生的各自不同的地方性知识体系、生活方式、生产方式等,一方面呈现地方性知识的地域有限性;另一方面呈现出不同地域乡土文化的差异性和多样性。[42]对当地人而言景观叙事是集体记忆、地方精神的重构和唤起;对于域外的人,景观叙事加剧了“差异”和“冲突”,则是一项观念教化或意识渗透的跨文化活动,文化敏感性在景观叙事的过程中能够凸显地方特征、强调地方价值。

民众了解城镇历史,并希望以参与景观活动的方式进行解读,文化敏感性将民众审视城镇景观的角度以在地化(localization)的形式展示出来。景观叙事所涉及到的内容在某种程度上成为聚焦民众注意力的主题,当历史城镇景观中的故事素材通过系统化的整理之后,文化的差异性经由叙述过程让城镇变得与众不同。城镇景观中的建筑、街区或公共空间是最容易被认知和感受到的,这些物质实体在空间中的分布结合叙事过程,极易让身在其中的人感觉到当地的不同之处并马上能够识别出当地的其他特色,文化敏感性在这个过程中发挥作用,即让民众在已有的心理基础上进行自我调适(图4、图5)。景观叙事强化了民众对物质实体的印象同时构成一个记忆创设,尽管是片段性的,但是在未来的某一天,当提起这座历史城镇,留在民众脑海中的除了风景还有与之相关的故事。例如,古镇周庄运用名人典故与举办各类型艺术活动,凭借历史故事景点进行文化包装和城镇营销,与城镇相关的故事把空间体验从赏景提升到对地方文化的阅读,让民众识别和体验文化差异,“活在青灯古卷,梦在水乡江南”成为人与城镇之间产生情感联结、定向感和文化认同感的真实写照。

图4:德国Rothenburg ob der Tauber历史城镇与中国乌镇的文化异同形成文化敏感性,凸显地方特征、讲述不同背景下的地方故事-1(图片来源:Open Access Resources)

3、将情感化的角色和性格赋予叙事主题

历史城镇景观的物质实体可以用科学合理的方法保存下来,但是景观叙事中的集体记忆和历史事件无法被科学定义。在客观与主观之间,景观叙事可以重构那些曾经在城镇中的某处发生的故事并对留下的痕迹做出解释与说明,这是一个对素材主观加工的过程,传统和实践在创造民众珍视的景观遗产的同时,也将地方编码为具有意义的记忆场所。因为“语言的符号化建构,记忆被文本化,语言的建构本质也决定性地影响了记忆的想象性特征,使记忆与故事变得很接近”[43]。

确定景观叙事主题。通过对地方历史、文化要素的组织、筛选、定位和后续的完善,重新串联与城镇景观有关的文化要素,确定与历史城镇景观契合的“主题”。基于叙事主题的持续运作确保地方文化的延续性和真实性,城镇内外的自然环境、城镇功能、古建群落、街巷格局和非物质文化遗产才能在叙事主题的框架下延续原有的功能和象征意义,这并不是“时空穿越”而是在现实与过去之间建立起时空连结,经由叙事主题引发联想和想象,凸显出地方的异质性。例如,始于南宋时期的“西湖十景”(苏堤春晓、曲院风荷、平湖秋月、断桥残雪、花港观鱼、南屏晚钟、双峰插云、雷峰夕照、三潭印月、柳浪闻莺)赋予了西湖景色独特的感官记忆和文化想象。台湾学者在研究淡水(Tamsui)地区文化景观叙事主题中认为,过去方志中将地方景色的叙述组合成为一系列的名称,是传统方志的特色。淡水在过去的地方方志当中,也曾经有过“淡水八景”,清同治年间所修的《淡水厅志》中所列八景为戍台夕阳(红毛城)、屯山积雪(大屯山)、坌岭吐雾(观音山)、剑潭夜光(剑潭)、淡江吼涛(淡水港口)、芦洲汎月(鹭洲)、关渡分潮(关渡)、峰峙滩音(汐止)。[44]独具地方特点的主题让叙事过程充满乡土味道,即使没有当地生活经验的个体也会在叙事过程中置身于情境之中。

赋予角色和性格。“景观叙事的手法结合历史城镇景观的物质特征,使故事与景观形成相互影响的要素,并循着某种系统排列,并一直存在于景观材料和过程中,以各种方式将故事交织并巧妙地蕴藏在景观中。”[45]在历史街区的景观叙事当中,街区的一座石桥,一棵茂密的古树,一间破旧的店铺乃至街角布满苔藓的石板路都是一个独立的叙事单元,或者可以理解为构成整个历史街区景观叙事整体的情节片段,尽管它们在故事的描述上有长有短,表现力方面有强有弱,在整体叙事结构上有主有次。通过对叙事的调整、修改、转换和补充,将鲜活的角色和性格赋予城镇景观,生硬的景观空间变得有深度、柔和、贴切且充满存在感。

附加情感和想象。一个叙事可能仅仅是一句话,比如“草满池塘水满陂,山衔落日浸寒漪”(中国·宋代·雷震)式写意般的情境,或者“不见方三日,世上满樱花”(日·江户时代·大岛蓼太)式的由景反思人生的哲学思考,也可能像《林海雪原》一样洋洋洒洒用电影呈现出来,所有的精气神儿都在起伏跌宕的故事情节里面。对于历史城镇而言,情感和想象为历史城镇景观叙事添加了浪漫抒情的色彩,景观叙事如果创设华丽与凄凉、疏离与亲切、市井与权贵的情境,这种饱含情感和想象的描述将能更加震慑心灵。例如,西北地区的“走西口”、西南地区的“蹚古道”、关内中原地区的“闯关东”、闽粤地区的“下南洋”等事件背后的人口迁徙、城镇成长、文化传播和产业发展都充满情感和城市想象,勾勒出“坚强的中国人”的时代轮廓,情感和想象让历史城镇景观从仅仅是“景”转向为体验和感受过去人的“情感与记忆”。

图5:德国Rothenburg ob der Tauber历史城镇与中国乌镇的文化异同形成文化敏感性,凸显地方特征、讲述不同背景下的地方故事-2(图片来源:Open Access Resources)

四、历史城镇景观可读性框架构建的解决路径

基于上述分析,历史城镇景观的文化分层、地方精神和景观叙事并非孤立概念的聚合,三者之间相互关联、互为基础,这种关联性表现在三个层面:通过文化分层定位地方精神和找寻景观叙事;通过文化分层和景观叙事感受地方精神;通过景观叙事突出地方精神及地方文化。“时间之轴、空间维度、整体视野、内部关照是乡土文化价值再认识的基本路径”[46],在历史城镇景观形成与演化的一般过程和具体过程中,基于文化分层、地方精神和景观叙事的深度分析,能够解决构建可读性框架过程中遇到的“感受什么文化”“体现什么精神”和“讲述什么故事”的问题(图6),从而建构起地方的可读性、文化想象和城镇意向。

第一,对文化分层的剖析是构建历史城镇可读性框架的基础。物质、非物质遗产信息具有地方象征意义和历史可信性,带给民众真实感。随着历史城镇当中的社会阶层、文化生产的世代更替,城镇文化格局与城镇建设共同成长,因此城镇空间解析要对城镇景观的文化分层现象做出解释。在历史分期叙述的大框架和层积机制的作用下,文化的内生层次和外在层次在兼容并蓄的过程中以显性和隐性的方式凸显城镇的文化自我、可识别性,梳理景观空间和文化空间的对应关系,催生地方精神的同时也将传统、认知、事件记录下来为景观叙事提供材料来源,“城镇景观空间成为展示文化生产、文化生活、文化生态的布景”[47]。实际操作中,建筑遗产资源普查、区域现状风貌评价、城镇空间解析、文化格局分析、认知地图和图底分析将历史城镇景观置于历史发展及时间深度的框架之中,明确城镇景观中的文化类型、产生方式、存在形式、分布情况和主次等级,以系统、整体的角度切入问题,这种对文化分层的剖析避免了横断面式或者切割式分析方法所引起的认知偏差。

图6:基于文化分层、地方精神和景观叙事的可读性框架

第二,地方精神是历史城镇景观的文化主张和精神内核,是构建可读性框架的深层次内涵。地方精神和文化分层是营造历史城镇景观吸引力的内在动力,对地方精神的关注一方面是作为理解个体和社群身份的线索,找寻原乡风景的情感层面;另一方面是借由实际的空间营造(例如城镇的形成)而对空间环境进行分析。[48]例如作家黄克全(福建省金门县籍),在描述原乡的风景与精神时,举了一个很好的案例来诠释这种精神的发生:“(金门)由于特殊的地理环境,除了较为大众所知、现今仍常见的防空洞、风狮爷外,‘屎礐’(茅坑)是一个正在消失的村落地景,‘屎礐’是个多功能的公共厕所,在收集人畜屎尿同时,也是作为耕种‘水肥’的材料储藏所。”作者于文中详述了他与“屎礐”间的连结与情感,更因着常常蹲在住家附近位于村中人来人往必经之地的“屎礐”上,露出半个头,透过矮墙窥看来往者、听着墙外传来的吆喝声而有某种领悟,[49]地方精神在不经意的片刻和生活面向中流露出来,并同时兼顾了情感、时间与空间。

历史城镇景观中的地方精神散发着强烈的神秘感,在可读性框架的构建过程中,尽管地方精神无法被准确定义,但是通过文化分层和景观叙事可以概念化地展现出来。地方精神是社群长期生活经验的产物,与地方的生活意义和文化历程相关联,这是不同城镇地方精神相互区别的重要特性。历史城镇景观中的社群生活经验及场所感受形塑了民众的认知、情感和行为,并通过集体记忆强化地方精神在群体当中的影响力。地方精神由历史城镇中的有形/物质属性和无形/象征属性所共同引发,ICOMOS《魁北克宣言》(Quebec Declaration, 2008)给地方精神做出了明确界定:有形成分包括场址、建筑物、景观、路径、物件收藏;无形成分包括记忆、口述叙事、书面文件、仪式、庆典、传统知识、价值、韵味、颜色、气味。[50]在实际操作中,通过对社群文化、社群生产方式、日常生活内容、社群意识、社会交际、社群分工、社群发展、社群价值、社区归属感、社会凝聚力、集体记忆、宗教信仰以及人居环境下形成的地方感等参照系的深度解读,可以准确把握地方精神的意涵。

第三,景观叙事将历史城镇景观“文本化”,是解读地方最直接的手段。故事由“事件”与“存在物”组成,用来传递想法、价值观、历史与生活经验。故事结合城镇景观将想法、价值观、历史与生活经验透过隐性和显性意象以叙事的形式展现给民众,用故事描述历史城镇景观注重地方与众不同的特点。城镇空间是叙事布景,老的建筑和城镇形态有助于解释地方的社会历史、文化传承及其人口特征,凭借这些物质实体将城镇风景背后的传说、寓言、事件释放出来,景观叙事借由城镇物质实体通过县府志、展览、宗教典籍、口述史、媒体、文学作品、影像记录、戏剧电影、历史城区保护及管理计划等媒介进行讲述,无论哪一种媒介都是建立在文化分层和地方精神的分析之上。

景观叙事把历史城镇的故事、事件、历史性转变和象征符号赋予角色、性格并施加情感、想象,形成基于主体认知的城镇意向、文化感知和视觉隐喻。例如,描述城镇的年代感,将与旧日时光相关联的光影色调、招牌餐牌、电影海报、老式标语、民谣重新植入城镇景观,在叙事过程中塑造温文尔雅、极富温情的一面,场景充满视觉隐喻,让感受变得可靠,让体验变得真实,可读性增强甚至触及灵魂深处。地方变得能够解读,文化敏感性在这个过程当中发挥积极作用,将有质量、有价值的内容输出,这比起明星代言、地方炒作、文化臆造更能接近真实的地方特色,既能在故事语境中彰显历史城镇景观迷人的“招牌文化”也能满足民众(尤其是年轻族群)对“诗与远方”的期待和憧憬。

五、结语

综上所述,文化分层、地方精神和景观叙事作为地方文化的内部性关照,构成了历史城镇景观可读性框架的三个主要支柱。不同的地理环境、地方历史和传统文化造就了历史城镇景观的特殊性,从整体意义上来解读历史城镇景观就必须深入到当地,从地方入手,把与城镇景观关联的要素整合到一起,可读性框架是“地方呈现”的重要方式,该框架提供了一个了解、参与、感知和传播的过程,当地方文化清晰、地方精神明确、景观中透露出浓浓的故事情节时,历史城镇景观的可读性不言而喻。在当前背景下,随着大众文化遗产意识的增长,注重体验、理解和文化认知的本土化城镇景观与注重消费、市场、产业的均质化“旅游产品”形成鲜明的对比,该可读性框架顾及到了遗产保护的真实性、系统性和整体性的原则,为后续的历史城镇保护性规划、遗产地旅游开发、非物质文化遗产保护和遗产地景观提升提供了基础。

城镇的历史具有不可逆性、不可复制性特点,城镇景观特色作为地方的“基因”也不是短时期内“造”或“堆叠”出来的,基于文化分层、地方精神和景观叙事的地方解读是展示地方历史和重塑地方特色的正确方向。需要指出得是,对历史城镇景观可读性框架的构建要有足够的独立思考的空间,审视遗产本身的同时也要针对具体问题进行具体分析,而不是到处借用研究案千篇一律地复制某个模式、不顾地域特征和文化传统的生搬硬套。当遗产保护的政策到位、资金到位、技术到位时,文化也应该到位,因此基于文化分层、地方精神和景观叙事的可读性框架能够在遗产保护过程中突出人文特色、深挖地方精神、讲好历史故事,把对地方的解读提升到与物质环境的保护、保护性利用同等重要的地位,在解读历史城镇景观的同时,实质性地守住地方文化。

注释:

① Dennis Rodwell:Conser vation and Sustainability in Historic Cities,Oxford:Wiley-Blackwell,2007,P111-115.

② Lewis Mumford:The Culture of Cities,Florida:Harcourt Brace Jovanovich, Inc.,1970,P3-5.

③(日)橋本健二: 《文化評価の構造と文化の階層性》,静岡大学理学部研究報告,1988年第2期,第151-166页。

④(日)片岡栄美:《階層研究における「文化」の位置:階層再生産と文化的再生産のジェンダー構造》,関東社会学会編:《年報社会学論集》,東京:関東社会学会,2002年,第30-43页。

⑤ 王平:《教育政策研究:从“精英立场”到“草根情结”——兼论教育政策研究的文化敏感性问题》,清华大学教育研究,2010年第4期,第15-20页。

⑥(日)小林盾、大林真也:《分析社会学の応用:文化活動はオムニボア(雑食)かユニボア(偏食)か》,理論と方法,2016年第2期,第304-317页。

⑦ 中共中央编译局:《马克思恩格斯选集》(第1卷),北京:人民出版社,1995年,第80页。

⑧ 王四正:《“文化认知”命题释义》,《齐鲁学刊》,2016年第3期,第103-107页。

⑨ 王铭铭:《文化变迁与现代性的思考》,《民俗研究》,1998年第1期,第1-14页。

⑩ 赵金勇:《古代环境变迁与文化适应》,台湾省教育研究院主编:《永续社会系列:文化保存——永续发展教育系列丛书(08)》,台北:五南图书出版有限公司,2014年,第1-23页。

[11] Carl O.Sauer:The Morphology of Landscape,Berkeley:University of California Press,1925,02,P19-53.

[12] Manuel Castells:“The Edge of Forever:Timeless time”and“Conclusion: the Network Society”in The Rise of the Network Society,Oxford:Blackwell,1996,P429-478.

[13] R.J.Solomon:Procedures in Townscape Analysis,Annals of the Association of American Geographers,1966,02,P254-255.

[14] Paul, C.A., Steven, H., Karen, E.T., Eds.:Textures of Place: Exploring Humanist Geographies,Minneapolis:University of Minnesota Press,2001,P13.

[15] Tuan Yi-Fu:Space and Place: The Perspective of Experience,Minneapolis:University of Minnesota Press, 2001,P106-107.

[16] 杨国枢、刘奕兰、张淑慧、王琳:《华人双文化自我的个体发展阶段:理论建构的尝试》,《中华心理学刊》,2010年第2期,第113-132页。

[17] Milton M.Gordon:Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion & National Origins,New York :Oxford University Press,1970,P19-22.

[18](日)田中 研之輔:《都市サブカルチャーズ論再考》,法政大学キャリアデザイン学部紀要,2012年第9期,第381-428页。

[19](美)斯皮罗·科斯托夫,单皓译:《城市的形成:历史进程中的城市模式和城市意义》,北京:中国建筑工业出版社,2005年,第30-41页。

[20](美)克利福德·格尔兹,韩莉译:《文化的解释》,上海:上海人民出版社,1999年,第40页。

[21](美)约翰·H·斯塔布斯,申思译:《永垂不朽:全球建筑保护概观》,北京:电子工业出版社,2016年,第15页。

[22](日)大谷華:《場所と個人の情動的なつながり:場所愛着, 場所アイデンティティ, 場所感覚》,《環境心理学研究》,2013年第1期,第58-66页。

[23](日)呉 宣児:《語りからみる原風景——心理学からのアプローチ》,東京:萌文社,2001年,第22页。

[24](挪)克里斯蒂安·诺伯格·舒尔茨,施植明译:《场所精神——迈向建筑现象学》,武汉:华中科技大学出版社,2010年,第18-22页。

[25] 杨国枢:《心理学研究的本土契合性及其相关问题》,《本土心理学研究》,1997年第8期,第75-120页。

[26] 李淑如:《观光目的地地方精神要素初探及叙事营销之研究》,台北:铭传大学学位论文,2016年,第8-16页。

[27] Jonathan M.Smith:Humanism/Humanistic Geography,Rob, K., Nigel, T., Eds.:International Encyclopedia of Human Geog raphy,A msterda m :Elsevier,2009,P239-250.

[28] Leila Scannell, Robert Gifford:Defining Place Attachment: A Tripartite Organizing Framework,Journal of Environmental Psychology,2010,30,P1-10.

[29] Kapila D.Silva:The City Image-ability:A Framework for Defining Urban Heritage Dimensions,Kapila D.Silva, Neel K.Chapagain, Eds.:Asian Heritage Management:Contexts, Concerns, and Prospects,London :Routledge,2013,P325-344.

[30] 同[29]

[31](德)阿莱达·阿斯曼, 袁斯桥译:《记忆中的历史:从个人经历到公共演示》,南京:南京大学出版社,2017年,第1-6页.

[32](英)罗伯特·贝文, 魏欣译:《记忆的毁灭:战争中的建筑》,北京:生活·读书·新知三联书店,2010年,第13-14页。

[33] 赵静蓉:《文化记忆与符号叙事——从符号学的视角看记忆的真实性》,暨南学报(哲学社会科学版),2013年第5期,第85-90页。

[34] 汪芳、吕舟、张兵、张松、董卫等:《迁移中的记忆与乡愁:城乡记忆的演变机制和空间逻辑》,《地理研究》,2017年第1期,第3-25页。

[35] 袁同凯,房静静:《论记忆的空间性叙事》,新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2017年第1期,第53-60页。

[36] William S.Logan:The Disappearing“Asian”City”: Protecting Asia’s Urban Heritage in a Globalizing World,Hongkong:Oxford University Press,2002,P245.

[37] 余红艳:《景观生产与景观叙事——以“白蛇传”为中心》,上海:华东师范大学学位论文,2015年,第页。

[38] Barbara Johnstone:Story, Community, and Place: Narratives from Middle America,Bloomington:Indiana University Press,1990,P120.

[39] 同⑤

[40] Clare A.Gunn:Vacationscape: Designing Tourist Regions,Austin:Bureau of Business Research,University of Texas at Austin,1972,P146.

[41] Clare A.Gunn, Gordon D.Taylor:Book Review: Vacationscape: Designing Tourist Regions,Journal of Travel Research,1973,03,P24.

[42] 索晓霞:《乡村振兴战略下的乡土文化价值再认识》,《贵州社会科学》,2018年第1期,第4-10页。

[43] 同[33]

[44] 王淳熙:《国际视野下的文化景观——再探淡水(Tamsui)文化资产》,《博物淡水》,2017年第8期,第44-51页。

[45](美)马修·波泰格、杰米·普灵顿,张楠、许悦萌等译,姚雅欣、申祖烈校:《景观叙事:讲述故事的设计实践》,北京:中国建筑工业出版社,2015年,第5-7页。

[46] 同[42]

[47] 厉新建、傅林峰、时姗姗、宋昌耀:《旅游特色小镇的内生发展与路径》,《旅游学刊》,2018年第6期,第7-9页。

[48](日)呉 宣児:《語りから見る原風景:語りの種類と語りタイプ》,《発達心理学研究》,2000年第2期,第132-145页。

[49] 詹宇霈:《以文学志记故乡:原乡的风景与精神》,《全国新书信息月刊》,2015年第203期,第23-28页。

[50] ICOMOS:Québec Declaration on the Preservation of the Spirit of Place,魁北克:国际古迹遗址理事会第16届全体会议,2008年9月29-10月4日。