地铁车站细水雾系统贯彻《细水雾灭火系统技术规范》前后所涉及问题辨析

2019-01-07李小坤

李小坤

(中铁第四勘察设计院集团有限公司,430063, 武汉//高级工程师)

高压细水雾灭火系统是利用水作为灭火介质,采用特殊的喷头在特定的压力工作范围内将水流分解成细水雾进行灭火的一种固定式灭火系统[1]。高压细水雾系统兼有气体灭火系统及水灭火系统的双重优点,同时具有灭火效能高、用水量小,适用范围广、环保、维护简单等特点,在目前各大城市已建地铁线路中也有部分应用案例,如上海轨道交通11号线南延线北段、广州地铁APM(自动旅客捷运系统)线,以及无锡地铁1、2号线等[2]。GB 50898—2013《细水雾灭火系统技术规范》(以下简称《规范》)于2013年6月8日发布,自2013年12月1日起实施。该《规范》实施之前,已运营或在建地铁车站在设计时,主要参考已有案例及地方规范。《规范》对高压细水雾灭火系统在设计、施工、验收、维护管理等各工程应用阶段都做了较为详细的规定,但其中部分条文较地铁车站的原设计方案有较大变化,对新线的应用亦有较大影响。

本文以已开通运营的无锡地铁1号线及其在建延伸线为例,对《规范》中涉及高压细水雾灭火系统的条文说明进行了解释,分析了原方案与《规范》中相关条文的差异,并对《规范》应对方案进行了探讨。

1 工程概况

无锡地铁1号线于2014年通车运营,全线地下车站及控制中心自动灭火系统均采用管网工作压力大于10.0 MPa的泵组式细水雾灭火系统。工程以DGJ 32/J 09—2005《细水雾灭火系统设计、施工及验收规范》为主要参考标准,同时也参考了设备供应商提供的类似应用场所的实体火灾试验报告[3]来选取系统设计参数。地下车站细水雾灭火系统的设置范围为:重点车站的站厅层公共区、屏蔽门区的轨行区及重要设备用房。其中,站厅层公共区采用湿式闭式系统,轨行区局部采用开式系统,环控电控室、UPS(不间断电源)室、商业通信设备室、通信设备室、综合监控设备室、信号设备室、屏蔽门设备室采用全淹没开式系统,直流室、低压室、变电所控制室、再生装置室、整流变室及跟随变电所采用预作用闭式系统[4]。

细水雾灭火系统的主要设计参数如下所述:

(1) 泵组出口压力应大于或等于12 MPa,最不利点喷头的设计压力不低于10 MPa。

(2) 系统最低设计喷雾强度不低于0.5 min·m2,其中,站厅公共区最低设计喷雾强度不低于1.5 min·m2。

(3) 闭式系统作用面积不大于140 m2,闭式喷头开启温度为57 ℃,RTI(响应时间指数)不大于36(m·s)0.5。

(4) 最短持续喷雾时间为30 min。

(5) 开式系统采用全淹没灭火系统,响应时间不应大于30 s。

(6) 有效工作雾滴体积直径Dv0.9应不大于200 μm,Dv0.99应不大于400 μm。

(7) 喷头选型依据第三方权威机构提供的类似应用场所的实体火灾试验报告。

(8) 喷头安装间距应大于3.0 m,且不小于2.0 m;喷头距离墙不大于1.5 m,高度超过6.0 m的防护区应分层进行布置。微型喷嘴间距不大于2.0 m,且不小于0.5 m。

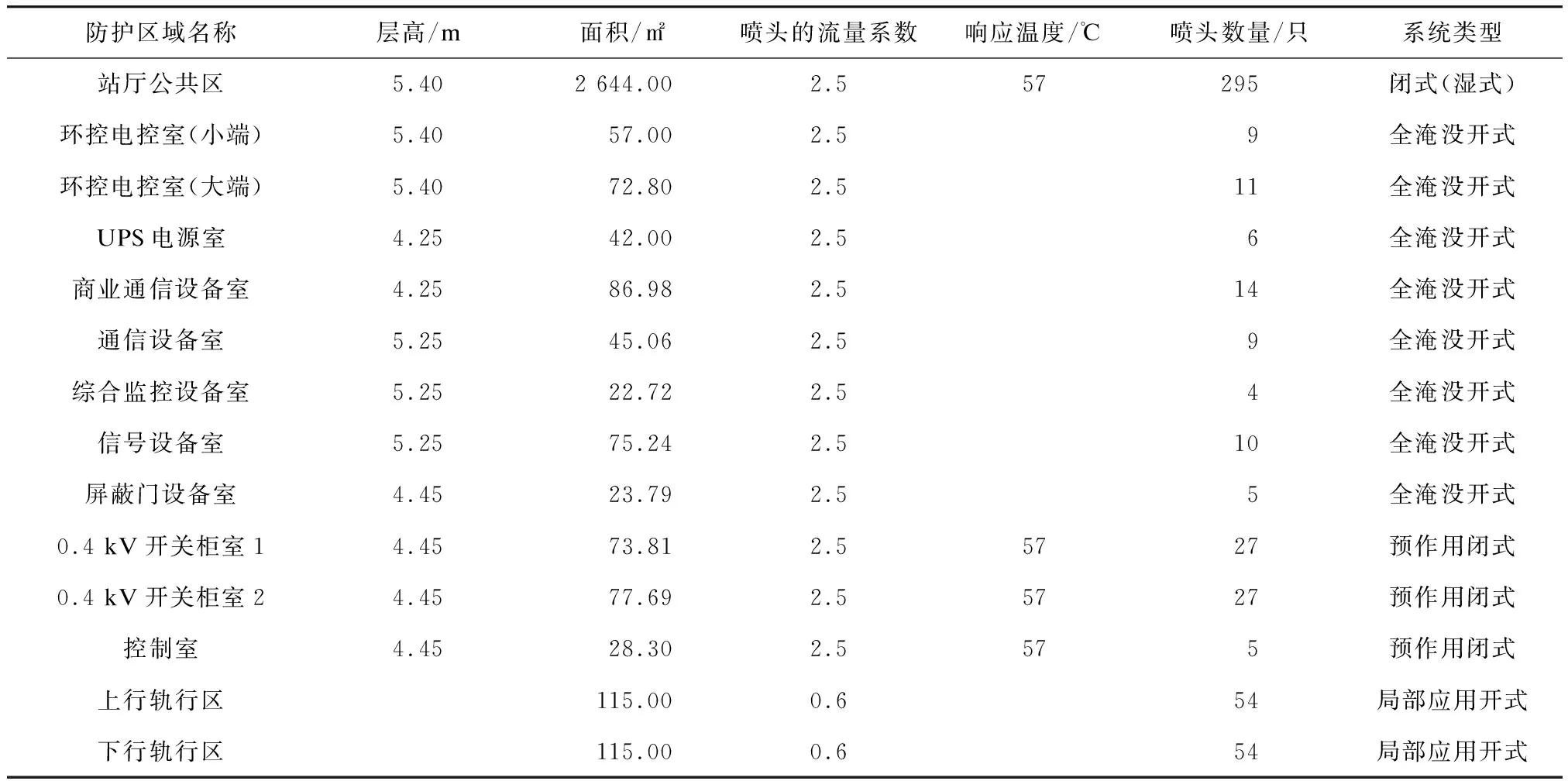

无锡地铁1号线某重点车站防护区设计参数如表1所示。

表1 无锡地铁1号线某重点车站防护区设计参数表

2 原设计方案与新规范主要条文的差异

《规范》第3章针对不同性质的防护区域应采用的系统类型、泵组所负担的系统喷头数量、系统喷雾强度、喷头工作压力、喷头安装高度等均有新的规定。对方案产生较大影响的条文主要包括第3.1.3条、3.4.2条、3.4.3条、3.4.4条、3.4.5条和3.4.10条等,除第3.1.3条外,其他几条的描述中基本都采用了“应”。具体条文及相关分析详见表2。

3 《规范》应对方案探讨

3.1 《规范》条文说明解释

《规范》条文规定:细水雾灭火系统选型时,主要考虑可燃物种类、数量、摆放位置及抑制或扑灭防火的设计目标等因素。闭式系统主要用于控制火灾,保护以可燃固体火灾为主的对象,且主要用于扑救可燃固体表面的火灾。开式系统可用于抑制火灾、扑灭火灾,以及保护多种类型火灾的对象[1]。《规范》中闭式系统、开式系统所应用场所的案例相对较少,就地铁站厅公共区及各设备用房性质及特点而言,从条文中找不到清晰的归类。虽然细水雾灭火系统的研究、设计和应用一直建立在实体火灾试验或实体火灾模拟试验的基础上,且以往在地铁中的应用方案,也主要依据设备厂商对相似场景的实体火灾试验,但不同厂商的设备差异以及应用条件的变化,导致细水雾灭火系统的应用效果也会不同。按保守考虑,系统类型所适用的场景在《规范》已列举的范围内找不到明确归类的情形下,系统的选型仍需要根据权威机构结合工程实景情况进行火灾试验确定,其严格程度较以前有明显提升,同时对设备厂商及方案的重新制定提出了较高的要求。

3.2 防护区及系统类型选用问题

(1) 根据原设计方案,针对不同应用场所涉及的具体设计参数,地下车站站厅公共区采用闭式系统,但根据《规范》条文中宜采用闭式系统的场景与站厅层公共区特点不符,使得在站厅公共区是否可采用闭式系统仍需验证。根据车站公共区的特点,全淹没开式系统不适宜采用,因此只能考虑采用湿式闭式系统,并以火灾试验作为验证依据。但即使闭式系统符合《规范》中关于火灾试验的要求,也同样要考虑《规范》对闭式系统总喷头数量的限制,即喷头数量不超过100只,而站厅公共区所需的喷头数量将需独立设置3套泵组及管网系统,设备投资及土建影响过大。限于此,地下车站站厅层公共区不适宜采用细水雾系统。而根据全国大部分城市地铁的设计情况,地下车站公共区大部分未采取自动灭火系统。因此是否可取消公共区自动灭火系统,可以征求消防部门的意见。

(2) 原方案中轨行区采用局部应用开式系统,由于《规范》的限制,对于此类防护区高压细水雾灭火系统不再具有可实施性,结合该系统在全国大部分城市的设置情况,可考虑取消。

(3) 根据对《规范》条文的理解,地铁设备用房适宜于套用《规范》中对电子信息机房、变压器房等场所的描述,因此宜采用全淹没开式系统,这与原设计方案基本相符;但《规范》对开式系统中每套泵组所负担的防护区数量提出了明确限制,即不能超过3个防护区,而地铁需设置自动灭火保护的设备用房一般有12~14个防护区,从投资规模及可实施性角度考虑,全部采用开式系统显然也不适用。

3.3 应对方案探讨

(1) 《规范》对闭式系统和开式系统分别作出的喷头数量及防护区数量的限制,是导致不能继续沿用原设计方案的最大约束。但根据《规范》,采用闭式系统时,每套泵组喷头数量不应超过100个;采用开式系统时,防护区数量不超过3个。以上均是对两种系统的定性要求,并未说明多种系统形式不能共用1套泵组。而根据以往做法,1套泵组负担两种系统形式可满足功能要求。根据《规范》条文,可考虑选取3个防护分区采用开式系统,其他考虑采用闭式系统,闭式喷头总数量控制在100个以内,系统共用1套泵组,并以此为出发点来制定应对方案。

(2) 通信设备室、UPS(不间断电源)室、信号设备室3个较重要且面积较大的房间采用全淹没开式系统,其他防护区采用预作用闭式系统,喷头数量控制在100个以内,一般车站均可做到。

(3) 《规范》对不同场所喷头的工作压力、喷头安装间距、喷头安装高度等均有新的规定,但根据地铁设备区自身存在的特点,可直接套用的依据不多。在此情况下,可通过实体火灾试验确定具体设计参数。

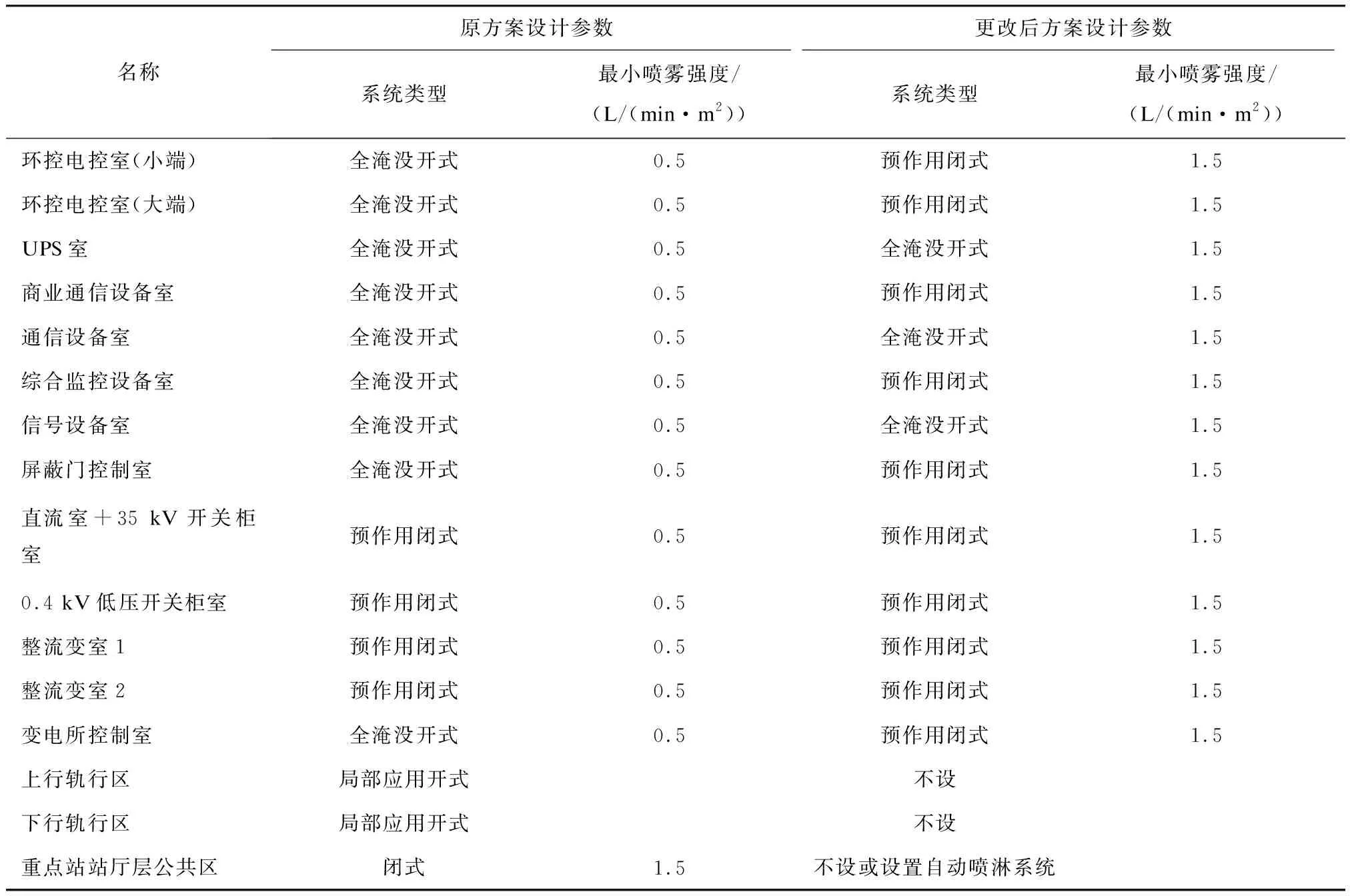

根据以上分析,提出以下应对方案,即取消公共区及轨行区防护区细水雾设置。在设备区选取3个防护区采用全淹没开式系统,其他防护区采用预作用闭式系统。开式系统及闭式系统合用1套泵组,共用管网,末端在阀组箱处分开。调整后的防护区设计参数如表3所示。

表3 调整后的防护区设计参数表

4 结语

《规范》对车站细水雾灭火系统的相关条文做了比较明确的规定,但部分条文对于地铁车站的特点仍存在一些适用性争议,而原细水雾灭火系统在地铁车站中的成熟应用方案是基于地方规范或行业标准,是否仍可沿用尚需验证及讨论。本文主要描述了细水雾灭火系统在地铁中的一种成熟应用方案,以及《规范》实施后相关的条文所带来的主要影响,在必须执行《规范》的前提下,结合原设计方案,提出一种新的细水雾灭火系统的应对方案,以供参考。