中医针灸治疗带状疱疹后遗神经痛的效果分析

2019-01-07刘凡聪

刘凡聪

(绥江县会仪中心卫生院,云南 昭通 657702)

带状疱疹属于水痘带状疱疹病毒引发的一种感染性疾病,带状疱疹后遗神经痛为患者病情痊愈后4-6周皮损位置处于长时间的疼痛[1]。带状疱疹后遗神经痛的患病率和年龄为正相关性,阵发性加剧持续疼痛为为患者主要临床表现,和电击、灼烧等疼痛相似,对患者的生活质量产生严重影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2006年5月~2018年6月我院收治的带状疱疹后遗神经痛患者80例作为研究对象,依据随机数字表方法将其均分为两组,各40例。其中,对照组男22例,女18例,年龄22~68岁,平均(46.7±3.1)岁,平均病程时间(4.11±1.69)个月;观察组男23例,女17例,年龄23~69岁,平均(47.3±3.4)岁,平均病程时间(4.12±1.61)个月。比较两组患者的一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

对照组患者治疗方法为西医治疗,服用维生素B 130 mg、维生素E 50 g和消炎痛25 mg,每日服用3次。观察组患者治疗方法为中医针灸,主穴选择足三里,选择补法,如患者病变位置为胸背部可加入支沟穴和曲池穴,选择提插泄法,患侧夹脊穴选择平补平泄法,对肋间神经痛进行治疗,如患者病变位置为面部选择夹脊穴,采用平补平泄法,和风池以及合谷穴对三叉神经痛进行治疗,风池以及合谷穴选择提插泄法,如患者病变位置为腰腹部,需要针刺腰阳关和阳陵泉穴,选择提插泄法方和夹脊穴相对应对腰腹部神经痛进行治疗,患者在进行针灸治疗时得气即可。与此同时,对患者进行局部围刺,选取28~30号0.5~1.5寸毫针,在病灶或穴区边缘皮位置进行刺入,针尖呈现15~45°斜向中心,每针距离相隔大致为0.5~3厘米;进针深度0.3~1寸,以得气为佳。留针15~30 min。在围刺的基础上,同时可在病灶中心刺入1~3针,进针可略浅,留针时间相同。观察组和对照组患者治疗时间均为15日。

1.3 疗效判定标准[2]

依据《中医病症诊断治疗效果》和《临床疾病诊断依据》对患者的治疗效果进行评估,显效表现为患者疼痛评分比例降低80%以上;有效表现为患者疼痛评分比例降低在20%~80%之间;无效表现为患者疼痛评分比例降低比例在20%以下。显效比例和有效比例相加为治疗总有效率。

1.4 观察指标[3]

选择VAS(视觉模拟疼痛评分)评估患者治疗前后的疼痛情况,分数最高为10分,分数越高说明患者疼痛情况越严重,而后对比两组患者疾病复发率。

1.5 统计学方法

采用SPSS 21.0统计学软件对数据进行处理,计数资料采用x2检验;计量资料采用t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 治疗效果

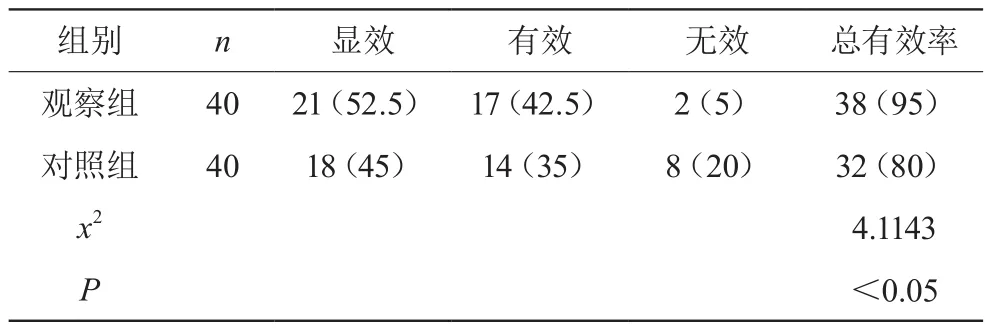

观察组患者经过治疗后其治疗总有效率为95%,对照组患者经过治疗后其治疗总有效率为80%,两组对比,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 对比两组患者的疗效 [n(%)]

2.2 治疗前后VAS评分

比较观察组和对照组患者治疗前V A S评分(7.12±0.58)分和(7.13±0.63)分,差异无统计学意义(t=0.0738,P>0.05);两组患者治疗后的VAS评分分别为观察组(1.42±0.22)分,对照组(3.48±0.25)分,差异有统计学意义(t=39.1229,P<0.05)。

2.3 复发率

观察组患者治疗后3例患者出现复发情况,复发率计算后为7.5%,对照组患者治疗后10例,复发率计算后为25%,组间对比,差异有统计学意义(x2=4.5006,P<0.05)。

3 讨 论

带状疱疹主要是因为水痘带状疱疹病毒感染引发,后遗神经痛为主要表现,进而对患者的生活以及工作产生影响,为此需要选择有效的治疗方法[4]。带状疱疹后遗神经痛常规治疗方法为止痛和抗病毒,但在实际过程中无显著的治疗效果,并不能改善疼痛[5]。

此次研究抽取我院收治的80例带状疱疹后遗神经痛,将其平均分为观察组和对照组,观察组患者采用中医针灸治疗方法,观察组患者采用西医治疗方法,经过研究后可知,察组患者治疗总有效率为95%,对照组患者治疗总有效率为80%,同时前者复发率低于对照组,两组对比,差异有统计学意义(P<0.05);观察组和对照组患者治疗前VAS评分经对比无统计学意义,观察组和对照组患者治疗后VAS评分经对比形成统计学意义,说明中医针灸治疗效果明显好于西医治疗,能够将患者的疼痛情况改善,有助于患者病情恢复。西医治疗虽然可获取相应的效果,但会刺激肠道黏膜,从而引发肠道黏膜溃烂或者溃疡出血现象[6]。

综上所述,带状疱疹后遗神经痛患者经过中医针灸治疗后效果良好,可有效改善患者的病情,缓解其疼痛,可改善患者的不良预后,说明此治疗方法在临床中具有应用价值。