不同水肥模式对水稻需水量及产量的影响

——以洱海流域为例

2019-01-04韩焕豪崔远来熊娇娇沈士洲王树鹏

韩焕豪,崔远来,高 蓉,熊娇娇,黄 英,沈士洲,王树鹏,张 雷

(1. 武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室, 湖北 武汉 430072;2. 云南省水利水电科学研究院,云南 昆明 650228;3. 农业农村部环保所大理农业综合实验站,云南 大理 671004)

水稻属湿生类作物,具有喜湿、耐水的特性,是中国耗水量最多的作物之一[1-3]。水稻田须保持较高的土壤含水率[4]。众多研究表明,节水灌溉及适当的水分胁迫不仅极大地减少了水稻生育期内的需水量(crop evapotranspiration,ETc),还可以提高水稻产量[5-12]。茆智[5]对水稻不同节水灌溉模式试验结果与推广经验进行总结认为,与传统的长期淹水灌溉模式相比,采用不同的节水灌溉模式一般可减少水稻棵间蒸发量25%~35%,降低蒸腾量10%~15%,水稻增产率达2%~10%。氮素对水稻生长的影响不亚于水,合理施用氮肥能提高水稻产量及氮素利用率[13-14]。由于氮素营养在稻田生产系统中的重要作用,氮肥的施用量正逐年增加,在大幅度提高水稻产量的同时,也产生了严重的面源污染问题[15-18]。

除了水、肥单一因子对水稻ETc及产量的影响外,许多学者也对水肥综合调控下的水稻ETc及产量进行了研究[19-21]。水、肥与水稻生长相互影响和制约,不同水、肥模式对水稻的长势和产量影响不同。综合来看,节水灌溉及多次施肥模式下的水稻ETc较小且产量较高[19]。

本文于2016年、2017年在云南典型区洱海流域进行了水、肥综合调控模式下的水稻ETc及产量等试验研究,以期为洱海流域乃至云南高原水稻水、肥高效利用提供理论依据和技术支撑。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

洱海流域地处低纬高原,属低纬高原季风气候,四季温和,年平均气温为15.1 ℃;干湿季分明,冬干夏雨,85%~96%的降雨集中在5—10月,年平均降雨量为1041 mm。 试验区位于大理州喜洲镇农业农村部环保所大理农业综合实验站内。土壤容重为1.14 g/cm3,容积饱和含水率为55%,容积田间持水率为47.2%。土壤为粉砂质壤土,平均粒径为19.26 um。水稻供试品种为云粳27,2016年水稻生育期为5月27日—9月26日,全生育期共122 d;2017年水稻生育期为5月28日—9月27日,全生育期共122 d。

1.2 处理设计

试验在试验小区中进行,各小区面积54.0 m2(长12.0 m,宽4.5 m),各小区用埋深40 cm的塑料薄膜包裹的田埂隔开防止串水和侧渗。田埂高和宽均为40 cm。灌溉由水泵抽水,并通过管道供水到各小区,在每个小区的出水口安装水表。每个小区安装水尺进行水层变化观测。

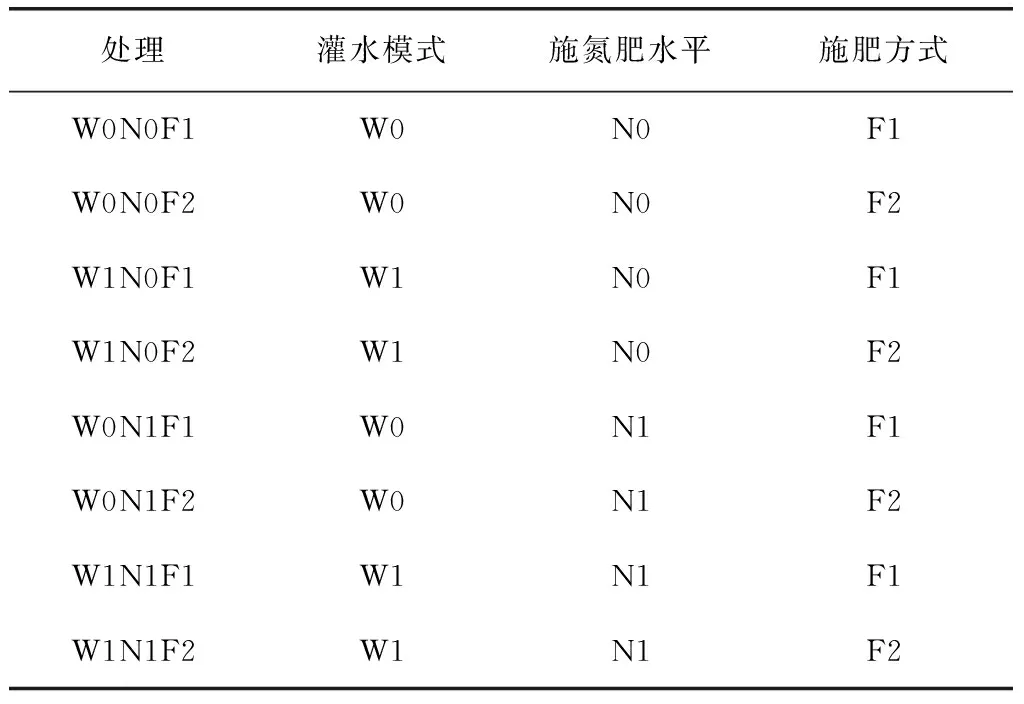

试验设两种灌水模式:淹水灌溉W0、间歇灌溉W1,具体水层标准见表1;两个施氮水平:农民传统施肥量N0(193 kg/hm2,以纯氮计)、70%农民施肥量N1(135 kg/hm2);两种氮肥施肥方式:一种追肥F1(蘖肥、穗肥比例为70%、30%)、另一种追肥F2(基肥、蘖肥、穗肥比例为50%、30%、20%)。共组合为8个处理(见表2),每个处理设3次重复,共计24个小区,各小区随机排列。

氮肥品种均为尿素,磷肥品种为钙镁磷肥,钾肥为氯化钾,磷肥和钾肥均在蘖肥时全部施入稻田,施磷(P2O5)、钾(K2O)量均为62.5 kg/hm2。水稻采用人工收割,收割后种植蚕豆,无需施氮肥。

表1 不同灌溉模式下田间水层控制标准

注:括号内为生育期天数。

表2 不同水肥处理具体组合方式

1.3 观测内容与方法

田间水量平衡要素观测包括灌水量、排水量、田间耗水量、渗漏量、蒸发蒸腾量及土壤含水量。灌水量、排水量根据灌、排水前后田间水层深度的差值计算,耗水量由田间水层深度变化获得,小区安装有测渗筒观测田间渗漏量,用逐日田间耗水量减去逐日田间渗漏量即为逐日田间蒸发蒸腾量(又称为需水量),具体计算方法见参考文献[11]。

水稻收割时每个小区取2 m×3 m=6 m2样方进行测产,且各小区单打单收。

气象观测采用站内自动气象站观测数据。

2 结果与分析

2.1 水稻需水规律

2016年及2017年不同处理下各生育期水稻日均ETc如图1所示。由图1可知两个水稻季的日均ETc均为先增后减的单峰曲线。

2016年日均ETc峰值出现在抽穗开花期,返青期最小。从返青期到拔节孕穗期几乎呈线性增加趋势。不同处理下的日均ETc差异不大。不同灌溉模式之间差异不大的主要原因是2016年水稻季降雨较多,W1达不到处理下限,田间水层变化与W0差异不大。不同施肥量及施肥次数之间差异不大的主要原因是在前茬底肥过多的情况下,追肥对水稻生长影响较小。

由图1可知, 2016年水稻季日均ETc峰值出现在抽穗开花期,而2017年水稻季日均ETc峰值出现在拔节孕穗期。其主要原因是2016年降雨较多,水稻生育前期日照时数相对2017年少,ETc减少。另一个原因是2016年水稻季前茬底肥过多,经过2016年的试验之后底肥减少,避免了因底肥过多水稻贪青而ETc峰值后延。也正是没有了上茬底肥过多对2017年水稻季产生的干扰,2017年水稻不同处理下全生育期日均ETc差异较明显。W0处理全生育期日均ETc为4.70 mm,W1处理为4.57 mm,W1处理比W0减少0.13 mm。N0处理全生育期日均ETc为4.74 mm,N1为4.53 mm,N1比N0减少0.21 mm。F2处理全生育期日均ETc为4.66 mm,F1为4.61 mm,F1比F2减少0.05 mm。F2处理下的水稻生育期前半段日均ETc小于F1,穗肥施加之后日均ETc超过了F1,而2016年水稻季的这种现象不明显。

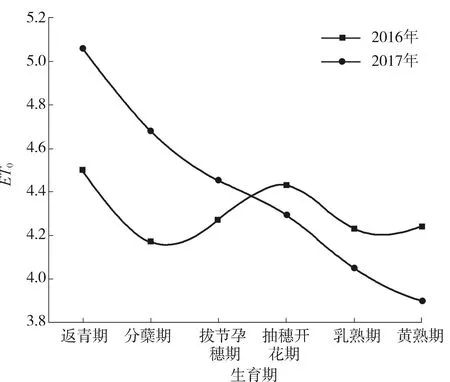

参考作物蒸发蒸腾量(reference crop evapotranspiration,ET0)是各种气象要素的综合反映,其精确计算对于各地区节水及农业水资源的高效利用有很重要的意义[22]。图2是2016年及2017年水稻季各生育期ET0的变化曲线,由图可知2016年水稻季的ET0变化不大,除返青期稍大之外,其余生育期均在4.40 mm/d上下波动,各生育期ETc因气象变化产生的差异较小,这也是2016年水稻季水稻各生育期日均ETc出现在抽穗开花期的原因之一,抽穗开花期是水稻营养生长和生殖生长并行、ETc最大的时期。而2017年水稻季ET0从返青期开始到黄熟期几乎以相同的比例持续减少,水稻生育前期高温少雨,生育后期低温多雨,这也是2017年水稻季水稻ETc峰值出现在拔节孕穗期的原因之一,拔节孕穗期ET0和水稻地上生物量均较大,最终综合下来ETc最大。

图2 水稻各生育期ET0

2.2 作物系数

作物系数为作物蒸发蒸腾量与ET0的比值,即:

(1)

式中:Kc为作物系数;ET0为参考作物蒸发蒸腾量,mm;ETc为水稻生育期内的需水量,mm。

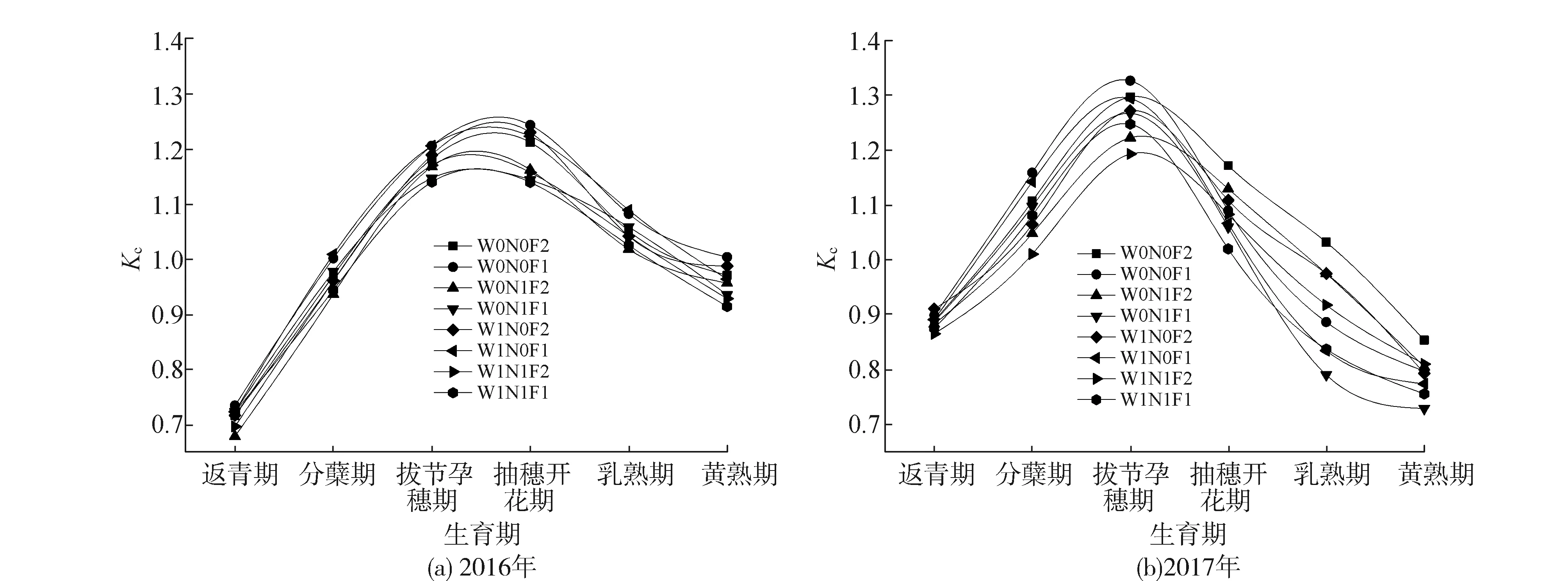

2016年及2017年水稻作物系数变化曲线如图3所示。由图3可知两个水稻季各生育期的Kc变化趋势与图1所示的ETc变化趋势基本一致。

图3 水稻各生育期作物系数

对于2016年水稻季,拔节孕穗期与抽穗开花期Kc相差较小且是整个生育期的峰值,在1.15左右。2017年水稻季Kc最大值出现在抽穗开花期,在1.25左右,大于2016年。乳熟期各处理水稻Kc差异最大,表现为F2处理大于F1处理,主要是从抽穗开花期之后F1处理下的水稻Kc下降幅度要大于F2处理,F2处理下的穗肥使得水稻成熟期延后,而没施穗肥的F1处理在抽穗开花期之后把叶片的养分迅速向穗部转移,成熟期提前。

2016年及2017年水稻季各处理全生育期Kc多数在1.1左右,W1N1F2和W1N1F1处理的Kc在1.0左右。N0处理下2016年水稻季的Kc大于2017年水稻季,而N1处理下则小于2017年水稻季。而不同灌溉模式和施肥次数对Kc的影响则没有一定的规律。

2.3 水量平衡要素及产量

2.3.1 田间水量平衡分析

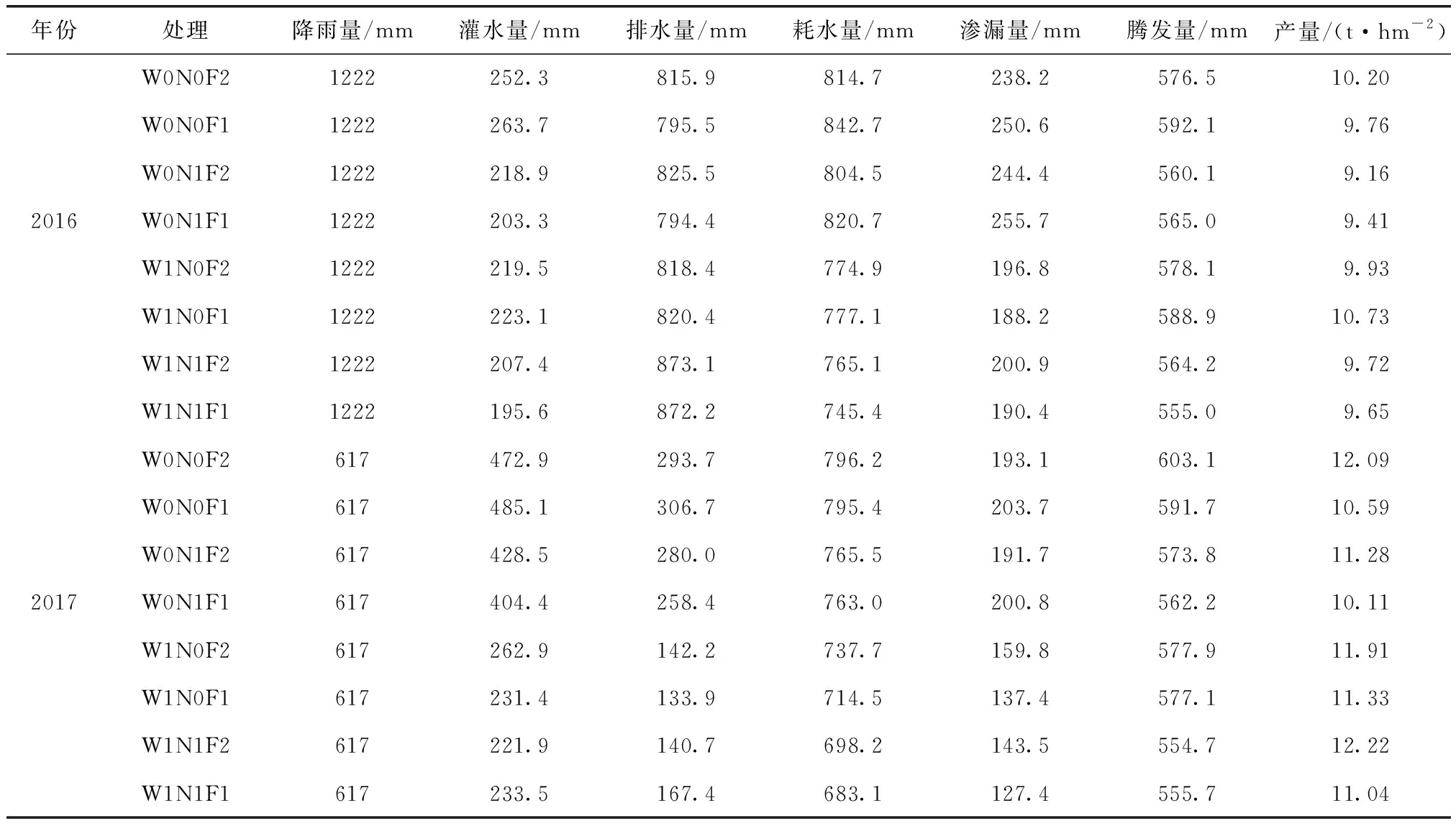

2016年及2017年水稻季不同水肥处理下稻田水量平衡要素如表3所示。从表3可知2016年水稻季降雨量几乎是2017年的2倍,这也是2016年水稻季灌水量较少排水量较多的主要原因。2016年和2017年水稻季各处理平均灌水量分别为223.0 mm和342.5 mm,平均排水量分别为826.9 mm和215.4 mm,2016年水稻季约是2017年的4倍。从降雨量和排水量的对比可以发现,2016水稻季的单次降雨量较大。

从不同灌溉模式来看,2016年水稻季W1和W0处理下的灌水量差异不大,而2017年水稻季W0处理比W1处理灌水量平均多210.0 mm。W1和W0处理下2016年水稻季的排水量差异不大,而2017年水稻季W0处理下的排水量是W1处理的2倍,可见W1处理在平水年可减少灌水量及排水量。

2016年和2017年水稻季各处理平均渗漏量分别为220.3 mm和169.7 mm,2016年水稻季比2017年多50.6 mm。一是因为降雨较多,田面水层长时间维持在较高水平,下渗速率较大;二是经过2016年水稻季的种植,2017年水稻季试验小区耕作层的致密性较2016年好,下渗速率减弱。从不同灌溉模式来看,W1模式的渗漏量明显小于W0模式,特别是降雨较少的2017年水稻季。在田间没有水层或土壤含水率较低的情况下渗漏量明显减少。

表3 不同水肥处理下稻田水量平衡要素

2.3.2 不同处理对水稻产量的影响

由表4可知2017年水稻季各处理下的水稻产量均比2016年高。2016年及2017年水稻季各处理下水稻平均产量分别为9.82 t/hm2和11.32 t/hm2,2017年水稻季平均比2016年水稻季增产2.50 t/hm2,增产比例达25.5%。主要是因为2016年水稻季底肥较多,营养生长旺盛且持久,转移到穗部的养分较少,导致结实率偏低。且由于底肥的干扰,2016年水稻季不同处理的水稻产量差异不如2017年水稻季显著。

2016年水稻季产量最高的是W1N0F1处理,10.73 t/hm2;产量最低的是W0N1F2处理,9.16 t/hm2。W1和W0处理的水稻平均产量分别为10.00 t/hm2和9.63 t/hm2,W1比W0的平均产量多0.37 t/hm2,增产3.8%。N0和N1处理的平均产量分别为10.15 t/hm2和9.48 t/hm2,N0比N1处理的产量多0.67 t/hm2,N1比N0减产6.6%。N0处理下,F2处理比F1的产量高;N1处理下,F1比F2处理的产量高。除N0F2处理外,其余处理下均是W1模式下的水稻产量比W0高。综合来看,2016年水稻季W1N0F2和W1N1F1处理下对水稻产量形成最有利。但考虑到前茬种植底肥遗留较多,N0处理不宜在稻季继续被采用。

2017年水稻季产量最高的是W1N1F2处理,12.22 t/hm2;产量最低的是W0N1F1处理,10.11 t/hm2,W1N1F2处理比W0N1F1增产20.9%。W1和W0处理的水稻平均产量分别为11.63 t/hm2和11.02 t/hm2,W1比W0的平均产量多0.61 t/hm2,增产5.5%。N0和N1处理的平均产量分别为11.48 t/hm2和11.16 t/hm2,N0比N1处理的产量多0.32 t/hm2,N1比N0减产2.9%。F2和F1处理的水稻平均产量分别为11.88 t/hm2和10.78 t/hm2,F2处理比F1平均增产1.10 t/hm2,增产比例达10.2%,可见间歇灌溉及两次追肥均可增加水稻产量。

综合2016年和2017年水稻季可知,在不同水文年间歇灌溉相对传统淹水灌溉均可提高水稻产量,提高比例在3.8%~5.5%之间。在减量施肥且两次施肥的模式下不仅可以提高水稻产量,还可以降低化肥施用量,避免面源污染产生的潜在风险。可为洱海流域过量施肥问题的解决提供一定的参考和理论支持。

3 结 论

(1)不同灌溉模式、施肥量对水稻全生育期ETc影响较大,而不同施肥次数对ETc的影响较小。底肥过多或多次施肥的情况会造成水稻贪青使得水稻需水强度峰值延后。

(2)水稻各生育期Kc变化趋势与日均ETc变化趋势基本一致,与施肥量关系较大。不同灌溉模式和施肥次数对Kc的影响没有一定的规律。乳熟期各处理水稻Kc差异最大。

(3)间歇灌溉模式在平水年可显著减少灌水及排水,在不同水文年均可提高水稻产量。减量施肥且两次施肥的模式不仅可以提高水稻产量,还可以降低化肥施用量,避免面源污染产生的潜在风险。