笔墨情浓 艺海流芳

2019-01-03兰军邓思钰林思婷

兰军 邓思钰 林思婷

马达为先生

是香港艺术领域的集大成者之一,他善书画,通篆刻,懂金石,爱好文字和摄影,是一位身上有着“传奇故事”和“文人气”的艺术家。承家学渊源,他与大批南北艺术大师长年来往,博採众家之长,打下了深厚的艺术根底。他在数十年对艺术的纯粹坚守中,破旧立新,深究精进,以为艺术而艺术的真诚,传承了前辈们的优良品质,並在艺术道路上不断自我修行。

幼承庭训广交名师,終得大成

马达为先生出生於书香门第,父亲马国权先生是中国二十世纪傑出的学者,在古文字学、书法史、篆刻学、印学史等方面建树颇丰,著作等身,交遊甚广,名重一时。承家学渊源,他在艺术的熏陶下长大,走上艺术之路也是自然而然的。

父亲是马达为先生的艺术启蒙老师。7岁时他便在父亲的指导和帮助下完成了首件篆刻作品;12岁遵父命摹刻古玺印及明清名家有代表性的作品;1972年,14岁的他同父亲一起整理了吴昌硕印章资料,並出版《吴昌硕印谱》;17岁时协助父亲制订《广东县市名印谱》篆刻计划,从选石、设计、雕刻全程参与,经一年的努力出版成书。在父亲的影响下,他从篆刻开始,踏入了艺术之门。

马达为先生在成长过程还拥有得天独厚的艺术机缘,他称此为自己的福分。他在《学艺小记》一文中曾这样说到:“有人穷一生的精力,兜兜转转可能也未能有机会接触大师,聆听他们的教诲。我卻因着父亲的缘故,有幸认识到南北各地的众多大师,並得到他们的指导,许多还为我的作品题字,令我在艺途上产生不断迈进的动力。”

少年时期他就跟随父亲马国权先生遍访容庚、李可染等前辈。1973年,他跟随父母同遊上海、苏杭等地,首次与林风眠、丰子恺、谢雅柳、陈佩秋、唐云、钱君陶等数十位名家面对面接触,领略大师风范,开启了他与20世纪艺术大师们数十年的交情。改革开放初期,他有幸跟受邀来广州的各地书法、绘画名家学习,观摩其创作,並与一些大师建立了深厚的师生情,包括黎雄才、黄永玉、刘海粟、关良、陈大羽、亚明、宋文治等。他还与程十发先生有着一段因石结缘的忘年交。

其书法得书法篆刻名家吴子复先生亲自指导。他在学习国画的过程中,更是得到了许多前辈的谆谆教导:70年代中後期,随吴子玉老师学习宋院工笔画;1979年曾在李可染先生家中居住近半月,有幸看到大师各类题材创作的全过程;後一直得宋文治先生关怀,赠送或提供了不少临摹的范本给他,指导他学习和鉴赏名家作品;2006年,入“东西问道”的王无邪先生门下……

得众名家指点,加上自身的天赋与悟性,马达为先生的学问、修养、技艺日益精深,最终於文字、篆刻、金石、书画等多方面皆有所成,为艺术集大成者之一。

承古创新开辟新境,自成风格

专注於绘画这麽多年,儘管常有名师指点,马达为先生也从未停止过对个人画风的探索,他不希望别人对自己作品的评价是“一下笔就有某某的画风”,而是走出一条自己的路。

2007年,马达为先生开始了“传古片羽”系列创作,这是他最具个人风格的一系列作品,从技法、内容到思想都具有独创性。“青铜器是我从小接触的,並且中国画以青铜器入画本就很少,这也就意味着无法可循,全凭自己想象和发挥。”他介绍到,该系列也是他对父亲的怀念和对父业的传承。在该系列中,他用中国的笔墨,以特写的方法将青铜器的局部做了放大,其器型、质感、纹路、光泽以及那种历经数千年岁月而赋予的斑驳滋味,都被他纤毫毕现地再现成了中国画。此後两年,他再放飞想象力,将青铜器与陨石、月球、高楼大厦等不同环境、不同文化的事物放於同一画面,构成多元空间,呈现超时空的意境。

2010年,马达为先生到桥咀洲和马屎洲遊览,被大自然的鬼斧神工所震撼,遂开启了“屹石云涛”系列的创作。在该系列作品中,他脱离了都市尘嚣,静心观察,透过光线以及周遭景物的交融互动,生动地表现了香港地质公园的奇岩怪石及惊涛拍岸的景象。他也想以此系列告诉大家,香港除了大都会的璀璨美景之外,亦拥有教人迷醉的自然之景。

此前,因工作关係,马达为先生时有苏州之行。“初见园林之太湖石假山,或玲珑剔透,或俊俏挺拔,或变幻诡谲,令人浮想联翩。”假山与画角飞檐、曲径回廊、小桥流水相互衬映,这些都成为了马达为先生2011年之後的灵感源泉,並创作了“园林韻趣”系列作品。王无邪老师评价:“新系列作品自然人工,融为一体,虚实相成,真幻难分,厚重空灵,兼而有之。”在该系列中,他不只是描绘园林景致,更多的是在传递出石头背後中国传统文化的内涵与神韻。

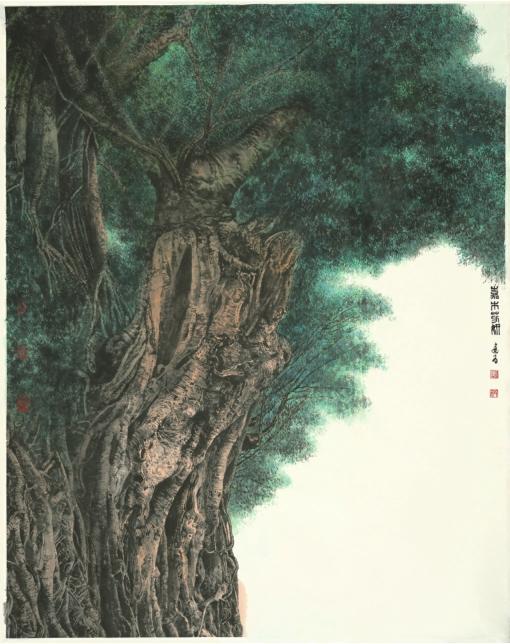

2019年,他以榕树为主题,开始了新系列的创作。“榕树在香港随处可见,许多开埠前就存在了。随着城市的发展,它们虽受建筑物的限制或遮挡,依然包容,表现出顽强的生命力,回馈这个城市清新与绿色。”他将榕树与这个城市共生共荣的精神写进了画里,也希望引起人们善待环境的反思。

在建立个人画风的过程中,马达为先生表示,很感激恩师王无邪给了他很多指导和启发。“每张画他都会给出指导意见,然後我再自己去改进。”幸运的是,历经探索和积累,他逐渐发展了一套自己的笔墨语言,找到了自己作品的“样子”。

专注艺术乐为传承,收获满足

1979年举家来到香港後,马达为先生曾进入电子製造行业,为了生活而放下画笔,稳定後才又重拾画笔。从七十年代学画开始,他对待艺术,始终保持着谦卑、恭敬、纯粹之心。

2002年,父亲因病逝世後,他在伤心之餘更加坚定和激发了艺术创作的激情。另外,为了延续父亲结下的艺术情缘,他此後每年编製檯曆,遍赠知交亲朋。檯曆内容,除包括他年来近作外,兼选先父书画印三方面遗作或其藏品,附以照片、文章、简介。2003年以“马氏父子金石翰墨缘”为题的第一册檯曆面世,2004年以“稽古更新”为题,2005年题为“翰墨永寿”……至今十多年来,这件事从未中断过,他把这当作是对自己的督促,更是对艺术和文化的致敬与传承。

关於“传承”二字,马达为先生这样解读:“传承,有传过来才有得承。”几乎每一位艺术家,从入门那刻起,便自觉地担起了传承的使命。这也是传统文化在当下依旧熠熠生辉的重要原因。

其中,马达为先生所在的中国画学会香港便在推动中国画的时代发展、提升其地位方面做了大量工作。马达为先生介绍说,中国画学会香港自2018年起,已成为香港文化节主要合作单位,今年5月,王无邪老师作为策展人,联同他和其他6位会员,到韩国济州岛採风及实地写生。9月,“香港水墨行二零一九港水韩山——港韩艺术交流展”在香港中央图书馆展出,他表示,希望借此推动与韩国艺术界的交流。“明年,学会将会组织去新加坡採风,预计於9月下旬举办作品展。”

创新不能完全丢了传统,马达为先生认为,这是学习中国画非常重要的一点。对於想学画的年轻人,他分享说:“中国画一向讲究与书法的结合,即常说的‘书画同源,因为中国画也是以毛笔线条为主导,因此想学中国画的或许可以选择从书法出发,从传统出发。”他不讚成为追求创新而盲目跨界,而是强调先打好基础。

对马达为先生的访问时在他画室进行的,这里犹如一处世外桃源,雅致的佈置传递出浓浓的艺术氛围,窗外高楼与绿意相映成趣,闹中取静,这里也是他最自由、最惬意的一方天地。回顾这几十年的艺术生涯,他总结说,最大的收穫在於精神上的满足,艺术让心有了一个舒服的地方安置。