基于生态控制的城市开发边界与生态保护红线“两线合一”划定方法研究

2019-01-02张健李梦

张健,李梦

(北京工业大学)

1 引言

“十三五”规划中将生态文明建设上升到国家战略层面,相应的,生态控制线规划作为其空间落实中的重要技术保障,应予以落实。坚持集约发展,树立“精明增长、紧凑城市”理念,科学划定城市开发边界,推动城市发展由外延扩张式向内涵提升式转变。北京城市总体规划将“划定城市增长边界”和“生态保护红线”作为一项核心内容,通过“两线”划定,将全市划分为生态红线区、集中建设区和缓冲区,并同步研究明确各区的目标定位、发展重点和实施策略,实现全市“两线三区”的全域空间管制,以此加强对生态安全格局的保护和城乡建设的管控。但依据“两线三区”划定的城市开发边界在实施中存在诸多问题,主要表现在集中建设区控制线的确定缺乏自上而下的空间导引,集建区外建设用地缺乏管控,减量化后的新增用地空间缺乏导引,同时存在底线型生态空间“刚性”控制不足,非底线型生态空间功能引导不足等问题,使城市开发边界作为城市空间发展的管控方式在空间结构中难以落实。2016年5月27日,习近平总书记在中共中央政治局会议上指出,要划定好大的空间格局,注重开发强度管控,实现城市开发边界和生态红线“两线合一”。

2 “两线合一”的内涵认知

“两线合一”即城市开发边界与生态红线的合一,其不是单纯的城市与生态空间的分界线,而是实现从增量规划到减量规划、从“多规分离”到“多规合一”的空间控制的控制线,是体现边界控制与城乡形态反映的引导线,是规划从图纸走向实施的大背景下,实现规划和管理合一的政策线,其划定过程对于积极应对城市生态环境保护与城市发展之间凸显的矛盾、加强对城乡建设的管控约束和生态安全格局的保护以及控制自然本底与城市规模的无节制扩张三个方面有重要意义。城市开发边界与生态红线划定的实质是实现空间管控,尤其是对用地规模的控制,其划定要与空间布局规划、城镇化目标、集体建设用地使用和生态空间格局进行衔接。

3 “两线合一”的划定模式分析

“两线合一”的边界划定是以限制城市无序蔓延、保护生态环境和开敞空间为目的,从而实现城市“精明增长”的一种管控界限和政策方式。“十三五”规划中将生态文明建设上升到国家战略层面,相应的生态控制线规划作为其空间落实中的重要技术保障,应予以重视。本文根据城市发展趋势和对生态红线控制程度的不同,对我国目前的城市开发边界划定模式进行总结,主要为:生态优先型、生态底线型和生态控制型。

3.1 生态优先型

生态优先型主要是指在建设用地适宜性评价的基础上,优先划定生态控制线。以“两规合一”为基础,实现空间统筹管理,从城市发展战略层面架构生态格局,从生态优先层面划定生态红线,生态空间与建设空间反复校核得到开发边界[1]。以上海、武汉和重庆等城市为代表,基于生态格局优先视角,开展城市整体生态网络规划,划分各类生态空间,并划定生态控制线,但对城乡空间增长限定的关注不足。例如,上海市开展基本生态网络规划,构建市域“环、廊、区、园”的生态空间体系,划分中心城绿地、市域绿环、生态间隔带、生态廊道和生态保育区等生态空间类型,在此基础上划定生态底线,提出生态空间控制导则;成都市通过选取对全域生态空间格局具有重要影响的关键控制要素划定生态控制线,实施综合管理,制定分区分要素管控措施;武汉市编制全市生态框架控制规划,确定市域和都市发展区合理的生态用地总量,提出各类生态框架要素的管控要点,并划定基本生态控制线,基本集中于生态要素空间的研究。厦门市以反规划为基础,在生态优先导向下划定城市开发边界,以“两规合一”为基础,实现空间统筹管理,确定不能建设的区域,从生态优先层面划定生态红线,包括对生态的敏感分析和自然地形的分析,最终划定城市开发边界控制线和生态控制线。

3.2 生态底线型

生态底线型是指在生态红线的划定和保护工作的基础上,将生态保护红线和环境质量底线作为刚性约束,构建生态保护红线格局。以江苏省和湖南省等地区开展的生态保护红线划定为代表,基于生态服务功能划定生态底线空间,重点关注生态功能分区管理与数量指标,对整体生态网络和城乡空间统筹发展考虑不足。例如,江苏省根据生态系统服务功能重要性评价,在省级层面确定不同区域的主导生态功能,划定了占省域面积约24.75%的生态红线。海南省以“生态红线区内非建设用地分类管控”的方式,启动了海南省生态红线的划定和保护工作,制定了生态保护红线管理规定、生态保护红线区分级分类管理目录、生态补偿实施细则和绩效考核细则,建立了生态保护红线监测平台,构建“一心多廊、山海相连、河湖相串”的生态保护红线格局。

3.3 生态控制型

生态控制型是从空间限制性与适宜性、规模预测、资源环境承载能力以及城乡生态结构等方面的评价分析入手,结合城市规模预测,综合确定城镇开发边界。杭州市城市开发边界的划定以“多规融合”为基础的空间最大公约数,并为城市发展保留必要空间。以深圳、长沙、东莞和嘉兴等城市为代表,通过对生态要素的叠加,划定生态控制线,重点关注城市增长控制,但对如何发挥生态控制线的生态功能研究不足。例如,深圳市通过六大类生态要素的叠加划定基本生态控制线,将其作为一个相对“均质”的区域实施刚性管控,并禁止建设。

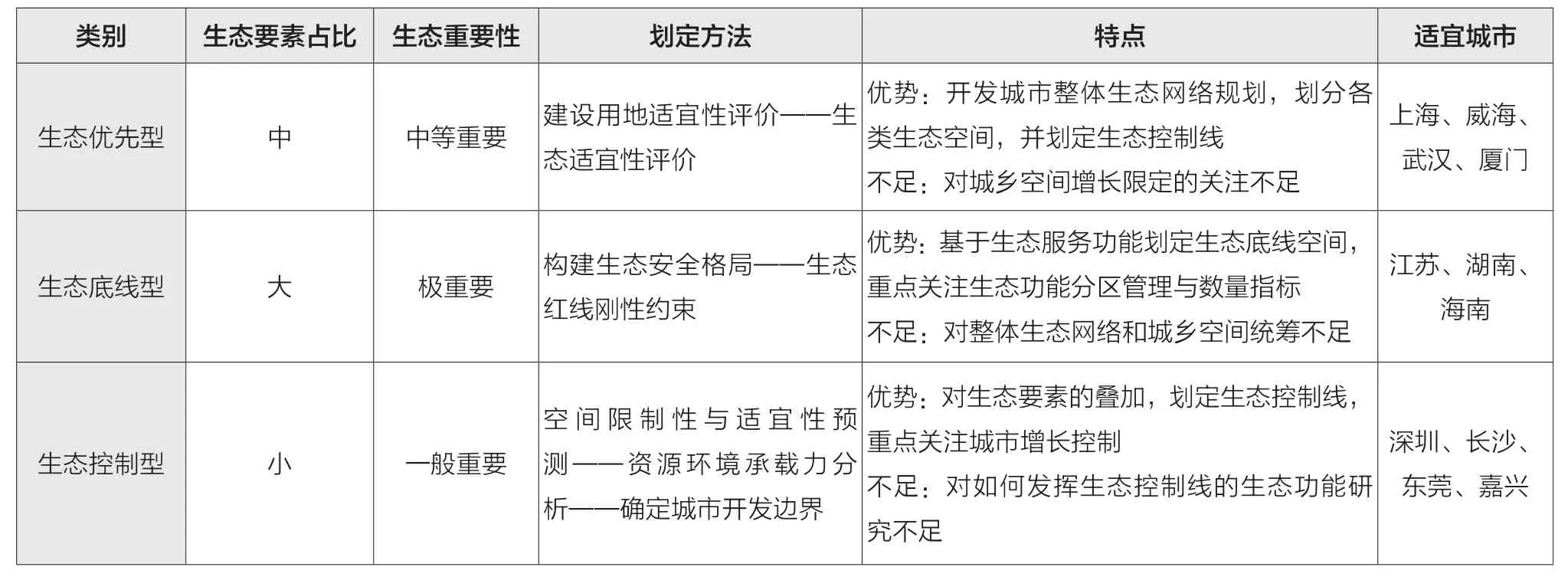

根据不同的城市发展及生态保护需求,以上三种方法均是为了优先控制城市不可开发土地,保护城市生态用地,促进城市内涵的提升式发展。无论是被动的保护,还是主动的预留,都为促使城市合理和可持续发展,保障城市生态安全提供了依据。“两线合一”划定模式对比如表1所示。

4 生态控制线划定方法分析

以上三种两线划定模式均需要进行生态适宜性分析,结合不同城市的发展特征进行建设用地适宜性评价,进而确定城市开发边界。生态控制是针对生态用地的特点促进生态用地功能化,由山体、水体、林地、成片的基本农田和各类保护区等组成的城市生态用地不仅是确保区域生态安全的支撑,同时还具有农业生产、基础设施承载、旅游休闲和文化景观等多种价值,体现在生态、经济和社会服务等多个方面。城市基本生态控制区绝大部分为乡村地区,在保护性利用功能选择上,既要适合其在生态系统中的角色和地位,又要与城市的功能互补。

表1 “两线合一”划定模式对比

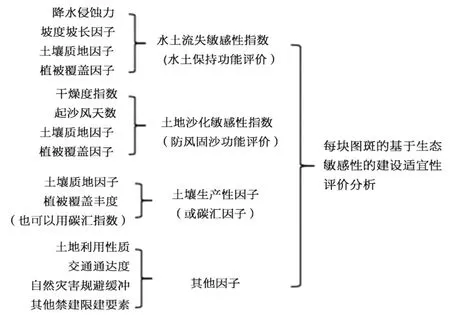

4.1 基于生态敏感性的建设适宜性评价分析方法

评价的目的在于区分镇区周边土地在生态层面的未来发展适宜度,这个结果还需要综合考虑土地的经济性因子、自然气候(如风向等)规划因子、现有道路和管线廊道等分割因素,才能综合划定未来增长边界[2]。根据环境保护部印发的《生态保护红线划定指南》(环办生态〔2017〕48号),生态保护重要性评估主要对土地的水源涵养、水土保持、防风固沙和生物多样性进行评价,并与生态敏感性评估一同作为划定生态保护红线的基础(见图1)。

图1 生态适宜性评价因子

4.2 基于区域生态安全空间格局的建设适宜性评价分析方法

生态安全格局分析整体控制区域开发建设,强化精明发展保护战略,务实资源优化基础,实现人与自然、区域开发与生态保育的和谐发展。生物多样性是地球生命的基础,可以维持气候、保护水源、土壤和维护正常的生态学过程。生物保护安全格局的最终目标是形成城市和乡村、山地和平原一体化的连续栖息地生态结构,最终结果包含对现状绿色空间栖息地的分级和对潜在栖息地的识别,是对现状绿色空间栖息网络的补充和完善,是未来进行生态保护、修复和创造的有力依据。以生物多样性保护、水文、地质灾害防护和水土保持、游憩和城镇扩张阻力的五种安全格局,建立综合的生态安全格局。这五种广义的生态过程被认为在生态安全格局的构建中具有同等的重要性,应具有相同权重。所以将五个单一过程进行叠加,通过析取运算取最大值,最终确立城市生态安全格局,形成连续而完整的区域生态基础设施,为“两线”的划定提供参考依据。

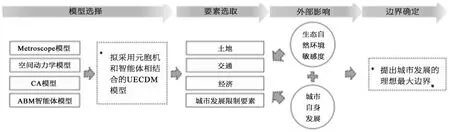

4.3 采用CA-Markov模型多情景模拟的城市增长边界分析

结合马尔科夫链与元胞自动机建立CA-Markov模型(见图2)多情景模拟,开展城市开发模型推演研究;依据“两线合一”规划,以1:10 000为统一比例尺,建立矢量化、电子化信息共享平台,明确城市开发边界的地理坐标,整合形成“一张图”管理,提出城市、土地和环境规划数据校核技术标准,研究“两线合一”划定标准和技术指引。

根据城市发展中土地利用现状特征和演变规律、土地利用/覆被变化规律以及社会、经济、自然条件,对未来可能的空间扩张及土地利用变化进行多情景模拟,拟设置自然增长情景、生态约束情景和政策引导的差异化情景等。

图2 CA-Markov多情景模型推演

5 以北京城市副中心为例的“两线合一”划定方法

通过城市开发边界与生态红线的“两线合一”,实现通州规划建设北京城市副中心新型城镇化示范区、国际一流和谐宜居之都示范区以及京津冀区域协同发展示范区的带动作用[3]。将通州与北三县衔接,加强跨界地区的统一管控和规划,共同开展生态红线和城市开发边界划定工作,并与京津冀协同发展示范区相结合,带动区域的协调发展。解决通州建设的历史问题,在实施单元上实现管控“两张皮”到管控一体的突破,并在全区层面协调乡镇的发展问题,落实发展和生态方面的重点项目。

5.1 区域生态安全格局构建

与北三县跨界的点、线、面全覆盖的多功能生态绿色安全格局;以通州与北三县两河之间大尺度绿色空间为核心,以河流水系为依托形成蓝绿交织的网络化格局,构建森林40%、水面10%、农田25%、城乡25%的生态网络。同时,围绕以农田为基质、以森林湿地为重要斑块、以“三河五路”为骨架的生态格局,减少依托河流水系、道路绿地和农田林网建设的自然型生态廊道。

5.2 城市增长边界划定

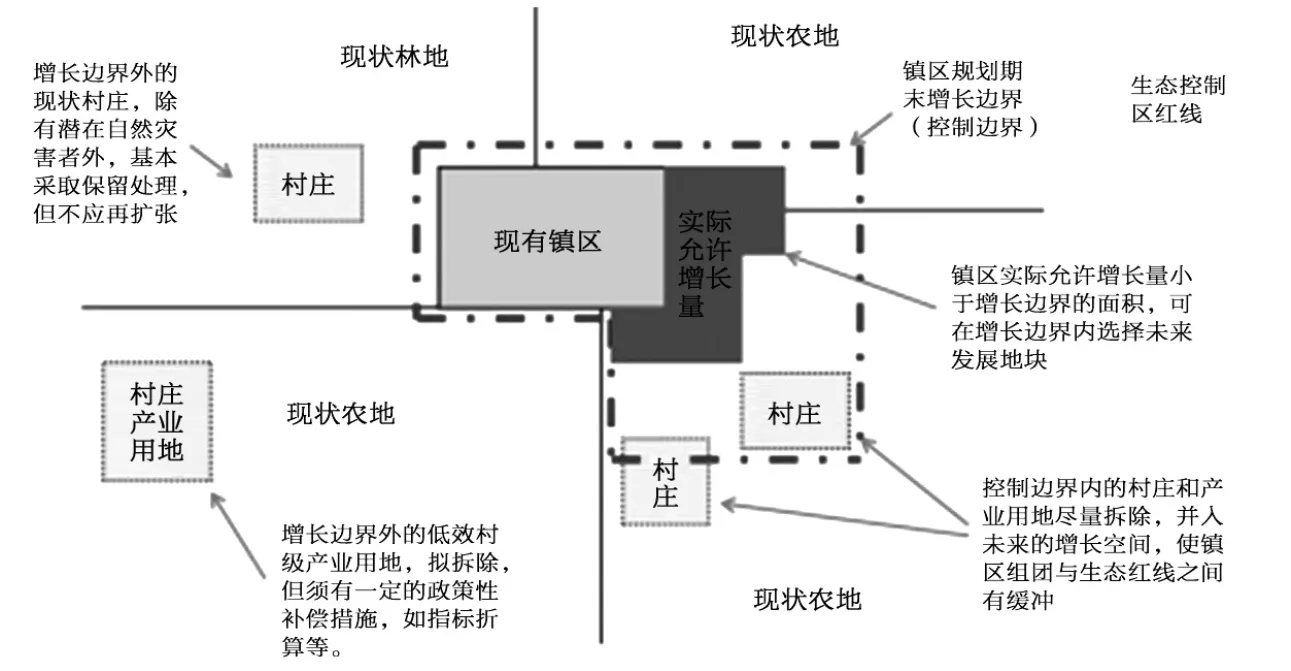

虽然生态保护重要性评估的目的是为未来镇区增长边界的走向提供依据,不涉及边界范围大小和实际允许增长量的计算,但假如现有镇区周边土地的生态保护重要性都较高,事实上对未来镇区的增长也带来了限制[4]。因此,量的计算需要综合考虑人口发展、产业需求和环境限制要素(见图3)。

5.2.1 镇区发展弹性系数

以北京城市副中心《土地利用总体规划》为基础,各镇的有条件建设区与允许建设区的比例代表城市增长与生态考虑下镇区的发展可能拓展空间,即镇区发展弹性系数。规划中,将北京城市副中心各镇的有条件建设区与允许建设区比例进行计算,得出各镇区的现状发展弹性系数。

图3 生态控制区外的村庄及村庄产业用地分析

将副中心主导城市化地区,即马台主导的城市化地区——漷县为中心的乡村地区三地区的镇区发展系数取平均值,分别为19.74%、7.3%、7.3%。在新一轮通州总规确定的城市化地区城镇化模式为新城——城镇化组团——村庄,乡村地区城镇化模式为镇区——村庄。在城市化地区发展模式下,村庄更多的迁并至镇区或新城发展,新城与镇区要求更大的发展空间,这种需求下,给城市化地区镇区更大的发展弹性。因此,将三地区的镇区发展系数分别调整为20%、10%、7%。

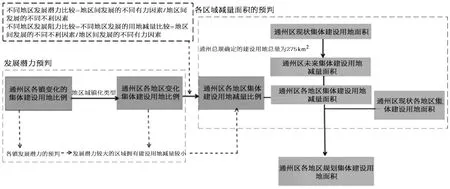

5.2.2 集体建设用地指标分配

由于生态和区位的不同,北京城市副中心相对应的每个镇变化的建设用地均不相同,其变化的建设用地面积大小代表了2030年期限内每个镇的发展潜力。因此,城市增长模拟的各镇发展潜力基础可作为考虑各镇区的主观发展需求的依据,在此基础上可反推出未来通州各镇集体建设用地的减量面积,作为未来通州各镇集体建设用地指标分配的参考条件。规划中,将北京城市副中心各镇的建设用地变化量进行计算,得出各镇的现状建设用地变化比例。集体建设用地指标转换流程如图4所示。

由于各个镇的建设用地变化量代表了城市发展潜力,其反方面正好代表了城市建设用地减退的城市衰减潜力,因此,可由各个镇的建设用地变化量计算出三地区各个镇集体建设用地减量面积分别为 7.14km2、17.01km2、21.55km2。

5.3 图形核定

在城市开发边界与生态红线“两线合一”的划线研究中,城市增长模型代表了城市发展的要求,生态安全格局代表了生态保护的要求。图形核定在城市增长模型和生态安全格局已有的基础上进行进一步研究。

图4 集体建设用地指标转换流程

5.3.1 城市开发边界的确定

城市增长模型城市扩张模拟与生态安全格局中的可建设用地和高安全格局分别代表了城市发展和生态发展的趋势,其叠合部分代表了城市发展和生态保护的双重需求,在此基础上,叠加主观发展意愿的镇区边界和最适宜城市发展的相对应弹性系数面积,得出城市开发边界[5]。5.3.2 一级生态红线的确定

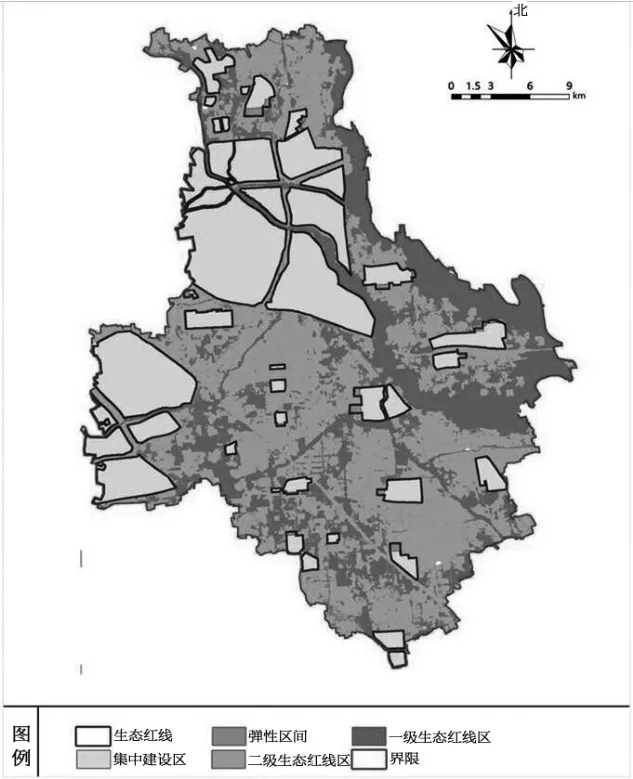

生态格局中的低安全格局代表了生态保护最严格的部分,区域整体生态格局代表了区域生态的整体要求,二者叠合确定通州最基础的生态本地,在此基础上叠加可以确保生态本地的村域范围判断,最终确定一级城市开发边界。“两线合一”图形核定工作路线如图5所示。

将“两线合一”的边界名称定名为生态红线,生态红线内的城镇建设用地部分为集中建设区,生态红线外集体建设用地部分为生态红线区,并细分为不可建设的一级生态红线区和可进行建设的二级生态红线区。

集中建设区:以现有通州各镇城镇建设用地指标为基础,结合城市发展与生态因素划定各镇区集中建设区规划弹性系数,划定镇区弹性区间,二者结合确定集中建设区。

生态红线区:根据北京城市副中心城乡建设用地指标总量与城市发展与生态因素,确立各镇规划集体建设用地指标分配。

据北京城市副中心城市开发边界与生态红线“两线合一”方案指标成果(见图6),最终核算北京城市副中心城乡建设用地指标总量与减量目标,并确立用地功能引导、用地指标控制、非建设用地管控相对应的指标+空间分离式管控方法。

图5 “两线合一”图形核定工作路线

6 结语

“两线合一”的划定是一个集自然、社会与经济的符合生态系统,本文以生态控制的视角,将城市开发边界与生态安全关联起来,结合以往城市“两线合一”的划定经验,将其分类研究,探索“两线合一”的划线模式,并以北京城市副中心的“两线合一”划定为例,提出“守住底线,总量控制,留有余地”的生态控制型城市开发边界与生态红线“两线合一”的划线方法。

图6 北京城市副中心“两线合一”成果