盐碱地生物改碱试验研究

2018-12-29李佳宁

金 丽,李佳宁,郑 强

(山东省水利科学研究院,山东 济南 250014)

盐碱地对植物的影响较大,植被比较稀疏、作物不易生长,生产力低下,导致大量的土地资源浪费,严重制约了我国农业的发展,盐碱地改良是急需解决的一大难题。目前,世界各国改良利用盐碱地主要采用农业、水利工程、物理、化学与生物等综合技术措施。其中,采用生物技术,即种植抗盐植物是开发利用盐碱地的一种最为有效和环保的途径。

1 研究区概况

黄河三角洲高效生态经济区共有土地面积264.48万hm2,盐渍化土壤面积达82.35万hm2,占该区域土地总面积的31.14%。各区、市、县盐渍化土壤面积比较,以沾化县最多,达11.42万hm2,占该区域土地总面积的4.32%;河口区盐渍化土壤面积达10.18万hm2,占该区域土地总面积的3.85%,居第二位;无棣县盐渍化土壤面积为10.09万hm2,占该区域土地总面积的3.81%,居第三位;再次为利津县、垦利县,盐渍化土壤面积分别为10.03万hm2、9.69万hm2,分别占该区域土地总面积的3.79%、3.66%。本次研究所选地址为黄河三角洲利津县盐碱土壤。

2 盐碱土的生物改碱措施

种植耐盐植物改良盐碱地,大片裸露的土地加快了土壤的盐渍化,若能在这些土地上种植盐生植物,发挥其覆盖土壤的作用,将在一定程度上减少水份蒸发,降低地下水位,减少水土流失,提高土壤肥力,起到控制土壤返盐,降低土体盐量,改变小气候,改善环境的作用。盐生植物在盐碱地上间作或单作,一个生长季节经多次收割方式种植均可明显降低其土壤含盐量。本文分别在不同盐量的土壤上种植试验,种植前后测量土壤盐量、有机质、N、P、K等指标的变化情况,统计伴生植被生长情况,通过盐水胁迫发芽、盐水浇灌盆栽和田间耐盐试验,结合生理指标分析其对降低土壤含盐量的作用,并提出适宜盐碱地地区的作物改碱种植模式。

2.1 生物改良盐碱地的机理

生物改良盐碱地,通常是指在常规灌溉条件下,选取高等耐盐植物,在盐碱地中直接种植,不需要其他处理,通过灌溉水与植物根系的作用,将土壤所含盐分控制在植物根系所在土层以下的土体中;随后在种植过程中,再通过合理的轮作,培育肥沃的土壤。

生物改良盐碱地不仅仅指的是吸走土壤中的盐分,而是通过土壤物理化学性质的改变和水分过程影响土壤的理化性质。发达的根系和茂密的植物,能够使土壤入渗和通气性得到改善,有利于淡水的淋洗下渗,根系活动更是促进了有机质向腐殖质的转化,改善了土壤的代换性,使土壤保肥能力增强、淡水带走盐分离子的可能性增加;水分过程的影响体现在根系吸水改变了水分全部由地表蒸发的局面,使表层土壤积盐现象降低,另外就是植被覆盖大大减少了土壤的裸地蒸发。

2.2 生物改良实验

2.2.1 实验区基本情况

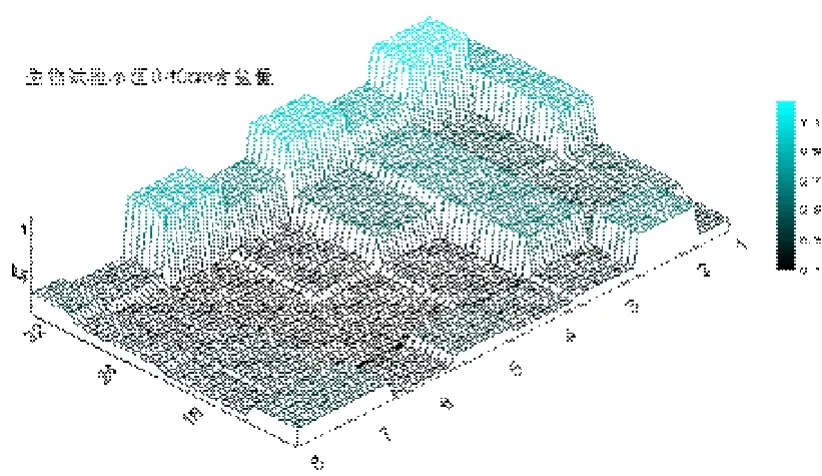

实验区属盐碱、涝洼地,平均海拔高程7.2 m,常年平均地下水埋深只有1.1 m,地下水矿化度4~9 g/L。洼地内有部分地块经过5~7年的改良,能种植棉花甚至小麦——玉米,小麦——玉米产量多为中低产水平,少数能达到年产12 000 kg/hm2,60%以上的地块为重盐碱荒地,pH值8.4~9.1。实验对地面植被生长进行了调查,并划分了10个区域,各个地块的详细情况见表1。图1和图2是实验区表层、0~50 cm土壤含盐量分布。

表1 实地调查后的地块划分情况

图1 实验区内表层、根系层土壤含盐量的空间分布

图2 表层0~10 cm含盐量的空间分布

2.2.2 实验内容

实验地块的面积为32 m2,分割为32个区域,每个区域面积为1 m2,具体分布见图3,每个区域的经营管理方式相同。选择菊苣(美国菊苣),苜蓿(鲁苜1号),甜高粱(雅津14号),棉花(鲁05H9),玉米(金海5号),穇子,田箐(盐菁一号),籽粒苋(美国籽粒苋)8种植物作为盐碱地生物改良剂。区域布置情况见图3。

图3 生物改良实验场地布置图

各处理施肥相同,300 kg/hm2施加有机肥(秸秆+牛粪)为底肥,600 kg/hm2施加磷肥为底肥,苗期后追肥,尿素450 kg/hm2,复合肥225 kg/hm2;灌溉,播种前大水灌溉,灌水量为1 500 m3/hm2,之后根据墒情状况进行灌溉,各处理灌溉量相同,灌水量为900 m3/hm2。

观测项目:出苗,生物量,灌溉,土壤盐分、养分、容重,地表入渗,地下水位、矿化度垂直分布。

2.3 生物改良的结果

2.3.1 植物的生长情况对比

各种植物的生长观测结果见表2,从产量和生物量的表现看,甜高粱、菊苣、田箐、棉花排名比较靠前,穇子的最低,各植物都能够在盐碱地地块上生长,即使是生物量最低的穇子也可以在盐碱地生长,例如,生物实验场地的17号、25号、26号、28号区域。在盐分比较高的30号区域,0~10 cm含盐量为0.882%,菊苣能够正常生长,盐分比较高的11号区域,0~10 cm含盐量为0.598%,田菁生长良好。

表2 各种耐盐植物的生长情况对比 kg/hm2

2.3.2 植物的土壤化学指标变化

表3是生物实验小区各处理的土壤盐分、养分变化。从表3中可以看出,各植物地块的盐分都有明显的变化,呈现出一定的脱盐趋势。水溶性盐指标是盐碱土的重要属性之一,也是限制盐碱土上农作物生长的障碍因素之一。8种植物对盐碱地的盐分影响中:菊苣对土壤水溶性盐的影响最显著,盐量降低了0.263%,其次是田菁,盐量降低了0.231%,再次是棉花,盐量降低0.139%。盐分降低最少的是穇子,说明穇子在盐碱土壤中生长较差,改良效果不佳。养分变化并没有明显的规律,影响养分的因素较多,有的生长旺盛的处理对养分的吸收多,但长势差的区域土壤环境差,养分也会流失。田箐与菊苣生物量比较接近,在同样的施肥量条件下,从种植到收获速效氮分别从51.57 mg/kg和61.45 mg/kg减少至27.45 mg/kg和38.70 mg/kg,显示田菁和菊苣的固氮效果较好。

菊苣的耐盐性能突出,生长也比较旺盛,苗期后肥水供应充足能获得较大的生物量,生物改良效果比较典型,图4是菊苣处理的土壤剖面盐分变化过程,0~10 cm土层平均含盐量已经从开始的0.446%减少到0.183%,整个剖面呈脱盐的趋势。

2.3.3 各处理耕层土壤物理参数变化

表4是各处理耕层容重测定结果,从各区域的容重变化来看,植物长势旺盛的区域土壤容重变化比较明显。

表3 各处理耕层0~10 cm土壤盐分、养分变化

采样日期:①2017年4月(淋洗后)②2017年8月③2018年5月

图4 生物改碱试验典型土壤剖面含盐量变化(菊苣)

2.3.4 土壤pH的变化

pH值是土壤理化性质指标之一,对土壤养分存在形式有重要影响,并与土壤微生物及植物根系营养状态联系密切,直接影响土壤中各类元素的存在形式和迁移转化规律。8种植物对土壤pH有不同的影响。其中菊苣改良土壤pH值效果最好,降低了大约1.03,其次是籽粒苋,降低了0.92,再次是田菁,降低了0.6。各植物对pH的影响具体见表5。

表5 pH值变化情况

3 结论

土壤盐渍化是影响农业生产和生态环境的重要因素,严重制约盐碱地地区农业生产的发展。通过盐碱地生物改碱对比实验发现,菊苣与其他试验选用植物相比,对土壤pH的耐受性较强,同时,其对土壤水溶性盐的影响较其他试验选用植物更为显著,土壤全盐量明显降低,且固氮效果良好。因此,根据试验结果和实地调查,综合考虑植物的生长量、经济价值、培肥效果、对含盐量的影响、耐涝性能、土壤pH调节能力等指标,认为菊苣对盐碱地区适应性强,是性能较为理想的生物改良剂,且经济价值较高,在盐碱地区具有良好的发展前景和推广利用价值。