“南橘北枳”辨基因

2018-12-28少聪

少聪

橘树

“南橘北枳”这一成语,出自《晏子春秋》中的《晏子使楚》,其中这样写道:“婴闻之,橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也。”

《晏子春秋》中的故事相传是这样的:齐国公派晏子出使楚国,楚王听说那个能说会道的晏子要来,便想法子戏弄他,看他到底有多大能耐。于是,楚王故意安排手下在他接见晏子时,押着一个犯人从旁边经过,楚王借机问道:“此人犯了什么罪?”手下按照楚王之前的吩咐回答道:“回大王,这个齐国人在我们这边偷了东西!”楚王借机对晏子说道:“你们齐国人是不是很喜欢偷东西?”

晏子一听便知楚王的用意,微微一笑,答道:“大王啊,您有所不知,淮南有橘子树,结出的果实又大又甜。要是把它移栽到淮北去,就会变成枳,结的果实又酸又小,为什么呢?因为这两个地方的水土条件不一样啊。这个人在我们齐国那边是不会偷东西的,而到了你们这里怎么会偷东西了呢?看来莫不是你们楚国的水土有问题,会使外来的百姓变得喜欢偷东西了?”一席话,让这个处心积虑想羞辱晏子的楚王偷鸡不成,反倒蚀了把米。

那么,故事里所说的橘和枳到底是怎么回事呢?

古人根据以往相传的经验,认为是环境使植物的性状发生变化。南方的橘子树一旦移植到北方,它的果实味道、色泽等都会发生变化,就不能再叫橘子,只能叫枳了。但在植物学中,橘和枳(枸橘)本质上就是两种不同的植物,它们在植物分类学上分别属于芸香科下边的柑橘属和枳属。

为什么会出现“南橘北枳”这种说法呢?有人认为,这可能是古人观察上的疏漏导致的误解。因为早在春秋战国时期,古人就已经知道如何利用枳树作砧木,用橘子树的枝条作接穗,通过嫁接来繁殖橘苗了。

由于橘树只能在零下9℃以上的环境中才能存活,而枳树则能耐受零下20℃的低温,所以,当人们把用枳树作砧木,橘树作接穗嫁接培育成的橘苗,在淮北培植时,该树地面上的橘树枝条部分就会被冻死,地下的枳树部分则安然无恙。待到来年春暖花开,砧木上的不定芽随着时间的流逝在不知不觉中萌发长成枳树(等于没有嫁接),过几年,开花结出的果自然就是枳实。因而,古人会误以为,是环境的改变导致植物的性状发生了变异,从而使橘变成了枳。

其实,生物之间的形态变化,远不止上文这般简单。

遗传与变异

人类很早就注意到生物体中的遗传和变异现象。这正如中国古代所流传的“种瓜得瓜,种豆得豆”和“一母生九子,九子各不同”的说法那样。

枳树

从生命科学的角度来看,这两句俗语都有一定的道理,说明了遗传学中两个最基本的现象:前者讲的是遗传,后者说的则是变异。遗传是相对的,各种物种后代与祖先之间都保持有一定的连续性,因此各个物种才得以延续下去;而变异则是绝对的,因为不存在每一个后代的形态特征都跟祖先一模一样。在自然或人工因素的作用下,性状总会发生某些明显或细微的变异,其中有一些变异会遗传下去,久而久之就产生了更多的新物种。新的生物就是在这样不断地演化过程中诞生的。

遗传学是研究生物遗传和变异的一门学科。但直到200年前,人们还不甚了解什么是遗传和变异。19世纪30年代后,经过无数科学家的不断探索,人们才从科学的角度逐渐地对它们有所认知。到了20世纪50年代初,关于生物学的研究终于逼近了生命那蕴含无穷奥秘的DNA及其双螺旋结构学说,这才揭开了基因的神秘面纱。

寻找基因的历程

在达尔文的《物种起源》一书出版前的两年,即1857年,一个名叫孟德尔的奥地利神父,在他居住的圣汤玛斯修道院后院开始了长达8年的豌豆杂交实验。1865年,孟德尔根据豌豆杂交实验的结果,发表了著名的论文《植物杂交实验》,阐述了他所发现的显性、隐性遗传现象,以及两个重要的遗传学规律——分离定律和自由组合定律。但是,究竟是什么物质在生物体内决定了这些遗传规律呢?孟德尔当时提出了这样一个假说:生物的遗传性状是通过一种称为“遗传因子”的物质来传递的。之后,科学家们通过实验证实了孟德尔遗传规律的正确性,但孟德尔学说中的遗传物质——“遗传因子”究竟处于细胞的什么位置呢?这一难题困扰了科学家很长一段时间。

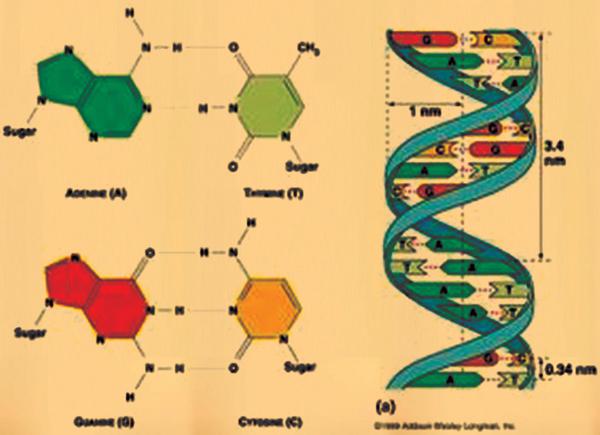

DNA双螺旋结构模型示意图

染色體、DNA 和基因的关系

19世纪70年代后,随着科学的进步,细胞学的研究也得到了长足发展。1879年,德国生物学家弗莱明在细胞核内发现了一种可以被红色的碱性染料染色的“微粒状特殊物质”,他称之为“染色质”。1888年,德国解剖学家瓦尔德耶尔把这些染色质改称为“染色体”。此后,科学家们又发现了染色体与细胞分裂之间的关系,意识到染色体很有可能就是重要的遗传物质,这就为孟德尔的“遗传因子”假说提供了一个可信的证据。

1903年,美国细胞学家萨顿在实验过程中又发现染色体的行为与孟德尔提出的“遗传因子”行为有着一种平行性,只要假定这些遗传因子在染色体上,孟德尔所提出的分离定律和自由组合定律的机制就可以得到合理的解释。这一推论被后来的研究成果证实,为遗传学中的“染色体”学说奠定了坚实的基础。

但是,染色体是否就是遗传因子呢?生物体内的染色体数目很少,如豌豆有7对染色体,果蝇仅有4对染色体,而它们的遗传特性却很多。萨顿因此猜想:每条染色体上一定还存在多个遗传因子。1906年,英国生物学家贝特森发现豌豆的某些遗传特征总是与另外的一些特征一起遗传。这说明萨顿的猜想还是有一定道理的。1909年,丹麦植物学家和遗传学家约翰逊提议用“基因”一词来代替“遗传因子”,并得到了当时生物学家的广泛认同。

基因是否真的存在于染色体之中呢?贝特森和萨顿只是猜测。而首先通过实验结果来证实这一猜想的,则是美国生物学家摩尔根。

起初,摩尔根对孟德尔的“遗传因子”学说持怀疑、批评,甚至反对的态度,因为这一学说缺乏实验证明。从1909年起,摩尔根开始通过果蝇实验来研究遗传现象。他在一群红眼果蝇中发现有一只白眼雄果蝇。当他用这只白眼雄果蝇与红眼雌果蝇交配后,发现第二代白眼果蝇竟然全部都是雄性的。加上当时其他科学家已经证实了性别是由染色体决定的,因此他推断,白眼基因一定是与雄性基因同处于一条染色体上。后来,这成为了人类获得的首个染色体是基因载体的实验证据。摩尔根还通过实验进一步发现,一条染色体上可以存在多个基因。

在事实面前,摩尔根不仅勇敢地承认自己的错误,并且发展了孟德尔的理论,进一步完善了遗传学的染色体学说。但是,摩尔根虽然创立了基因遗传理论,科学家们也通过许多遗传现象证实了基因的存在,但他们当时却始终未能在实践中直接观察到基因这一物质。

直到今天,人们才终于搞清楚,基因是染色体上能够完成特定生理功能的一段核苷酸序列。此外,要想清楚地看到“基因”,还需要专门的DNA测序技术。电子显微镜并不能直接分辨出基因,因为组成基因的核苷酸是由多个原子组成的化学基团,电子显微镜是不能区分出其中不同的原子并做到准确定位的。

走出深闺的DNA

研究结果表明,染色體是细胞核中容易被碱性染料染成深色的物质,由DNA和蛋白质两种物质组成。DNA作为遗传信息的载体,主要存在于细胞核中。

20世纪50年代初,科学家沃森和克拉克提出了著名的双螺旋结构DNA分子理论,为我们叩开了窥视基因的大门。他们的研究理论揭示了DNA分子具有双螺旋结构,像螺旋形的梯子一样。DNA上那些决定生物性状的小单位,称为“基因”。基因决定生物的性状,一条染色体由一个DNA分子组成,一个DNA分子上又有许多个基因。因此,基因是DNA分子中能控制生物性状的遗传单位,DNA是位于染色体上的遗传物质,染色体是遗传物质的载体。

人类为了探索遗传的根源,已经走过了荆棘丛生的漫长道路,但探索与实践从未终止。近百年来,随着时代的进步,人们逐渐开始用科学的态度和方法来解释遗传现象。当初有谁会想到,在遗传学200多年的舞台上,生命的无穷奥秘会被这样一波接一波地轮番演绎,而且这番演绎还在继续……