1990年4月18日 浦东开发开放

2018-12-28

“浦东开发开放是党中央、国务院在我国改革开放和现代化建设关键时期作出的一项重大战略决策。上世纪90年代初,国际上东欧剧变使世界社会主义发展遭受挫折,国内改革发展面临新的挑战。同时,全球产业结构和分工面临重大调整,经济全球化态势进一步显现。在这样重大挑战、重大机遇、重大抉择的历史关头,党中央、国务院立足战略全局,作出开发开放上海浦东的重大决策,向世界表明中国坚定不移推进改革开放的决心和信心,掀开了我国全面深化改革开放新的历史篇章。”中共中央政治局委员、上海市委书记李强的一席话(2018年8月17日在《求是》杂志上撰文),把时钟拨回到1990年4月18日。

1990年5月3日,上海市人民政府浦东开发办公室和上海市浦东开发规划研究设计院正式成立。

这天,时任国务院总理李鹏在上海宣布:“中共中央、国务院决定,要加快上海浦东地区的开发,在浦东实行经济技术开发区和某些经济特区的政策。”自此,浦东开发开放正式拉开大幕。

上海浦东位于黄浦江和长江入海口的交汇处,面积552平方公里,大致相当于除浦东外上海总面积的1/10。1918年,面对浦东荒土孙中山感慨道:如果浦东发展到浦西的水平,那中国就不得了了。新中国首任上海市长陈毅也表示过同样的期待:浦东是一块处女地。1990年1月,邓小平第三次到上海过春节,这次他听取市委和老同志对浦东开发开放的意见,并首次提出“开发浦东、开放浦东”的设想。1991年春节,邓小平再次来到上海,在新落成的新锦江饭店41层旋转餐厅,看着浦东新区地图和模型对朱镕基感慨道:“浦东开发迟了,迟了至少5年,我在1984、1985年就觉得应该开发上海,但那时还没下这个决心。”他说:广东的开发是对香港,福建厦门开发是对台湾,但“上海的开发可以面向全世界”。

浦东开发开放对中国的意义非同小可。第一,上海一直都是中国的经济中心,是中央利税收入的重要来源,允许上海建立改革开放特区,象征着中国经济更大程度上向世界敞开了胸怀;第二,上海是中国最重要的港口城市,坐拥长江出海口,上海的开发开放将使其经济地位直接超越香港,成为亚洲第一大港口;第三,上海不仅可以辐射“长三角地区”,而且沿长江而上,可以将改革开放辐射延伸到中国西部,使改革开放在中国腹地开花。诚如小平同志1991年视察上海时所言:“开发浦东影响就大了。它不只是浦东的问题,也是上海发展的问题,更是利用上海这个基地发展长江三角洲和整个长江留余地问题,抓紧浦东开发不要动摇,一直到建成。”

1992年中共十四大召开,这次会议进一步确立了上海“一个龙头、三个中心”的国家战略地位,即以浦东开发开放为龙头,把上海建设成为中国的经济、金融和贸易中心,从而带动长江经济带实现跨越式发展。

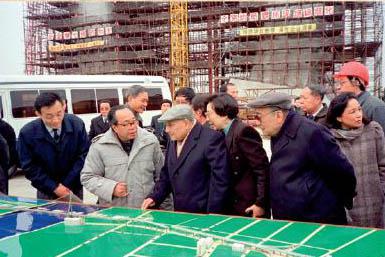

1992年2月7日,邓小平(前中)、杨尚昆(前右)考察上海杨浦大桥浦东工地。

从一片阡陌交错的农田,变成了一座功能集聚、要素齐全的现代化新城,成为我国改革开放的象征,一组数据可以见证浦东开发开放28年取得的一系列历史性成就:28年来,浦东经济总量从1990年的60亿元跃升到2017年的9651亿元,年均增长15.1%;财政总收入从浦东开发之初1993年的11亿元增加到2017年的3938亿元;居民人均可支配收入2017年已超过6万元;全社会固定资产投资累计超过2.3万亿元。

2018年9月,远眺浦东陆家嘴。

中共中央政治局委员、上海市委书记李强在《求是》杂志撰文写道:习近平总书记讲,一滴水可以反映出太阳的光辉,一个地方可以体现一个国家的风貌。浦东发展可以说是我国改革开放的一个重要见證。

(《中国经济周刊》首席评论员 钮文新)

责编:曹煦